新生兒入量不足性高膽紅素血癥的危險因素

(北京大學國際醫院兒科,北京 102206)

新生兒高膽紅素血癥(neonatal hyperbilirubinemia,NHB)多發生在新生兒早期,是由于膽紅素生成過多、肝臟對膽紅素攝取和結合能力低下、腸肝循環增加所致,是新生兒期常見疾病之一,如能及時發現并去除病因,給予藍光治療或其他支持治療,大多預后良好。少數重癥高膽紅素血癥,血清中過多游離膽紅素可突破血腦屏障侵犯中樞神經系統,重者危及生命,幸存者亦常遺留嚴重、永久的神經系統癥狀。

目前對新生兒高膽紅素血癥的病因及相關危險因素的臨床研究較多,但研究結果并不一致。引起新生兒高膽紅素血癥的原因很多,機制也較為復雜,并且多種因素合并存在[1-3]。但這些病因或高危因素中均未涉及新生兒入量不足。新生兒出生后提倡母乳喂養,因自身吮吸能力、排尿排便狀況及哺乳有效性差異,臨床上出現體重減輕是非常普遍的現象。若體重減輕超出生理性體重下降范圍,提示新生兒攝入量不足。曾有研究報道,新生兒因母乳喂養不足所致能量攝入不足或脫水可致新生兒高膽紅素血癥,而喂養充足、體重減輕比例少可顯著降低黃疸風險[4]。但目前仍不明確入量不足性高膽紅素血癥的相關危險因素。本文針對出生1周內的足月高膽紅素血癥新生兒,探討其發生入量不足性高膽紅素血癥的危險因素。

1資料與方法

1.1研究對象

以2016年1月1日至2017年12月31日兩年期間在北京大學國際醫院產科出生,因高膽紅素血癥而轉入新生兒病房治療的足月新生兒為研究對象。納入標準:①胎齡滿37~41+6周分娩的新生兒,分娩后母嬰同室;②出生Apgar評分≥8分;③出生后7天內診斷為早期高膽紅素血癥。排除標準:①患有先天性遺傳及代謝性疾病;②入量不足合并其他病因引起的高膽紅素血癥。研究對象的監護人均知情同意。

1.2研究方法

1.2.1新生兒早期高膽紅素血癥

采用美國Bhutani教授的新生兒小時膽紅素列線圖作為診斷標準,新生兒出生1周內,當膽紅素水平超過同時齡第95百分位時定義為高膽紅素血癥[5-6]。血清膽紅素測定使用美國貝克曼庫爾特AU5800全自動生化分析儀。

1.2.2新生兒入量不足評定方法

目前尚無新生兒入量不足的評定標準,但普遍認為新生兒體重減輕主要是凈入量不足所致。凈入量取決于喂養頻率及每次喂養持續時間、尿量及大便量。體重減輕超過正常范圍提示攝入不足,本文參考Flaherman等[7]研究新生兒體重減輕模式曲線,結合我科臨床工作實際,量化體重減輕反映入量不足程度。我院母嬰同室新生兒按需喂養,每天早晨9點稱體重兩次,取均值記為當日體重;同時記錄稱體重前24h內排便、排尿量。新生兒入量不足的評價標準為:出生24h內體重下降≥3%,出生25~120h體重下降≥7%,出生超過120h體重下降≥10%。

1.2.3相關概念

高齡產婦:年齡≥35歲。早期足月兒:分娩時胎齡37~38+6周;中晚期足月兒:分娩時胎齡39~41+6周。胎便排盡延遲:墨綠色便轉為黃色便的時間>72小時。高比例母乳喂養:母乳占全部嬰兒食物的80%及以上。重度膽紅素血癥:血清膽紅素≥20mg/dL[5]。

1.2.4分組及指標

單純入量不足性高膽紅素血癥者為研究組;無入量不足因素,因其他原因所致高膽紅素血癥者為對照組。分析比較兩組母親年齡及胎次、分娩方式、出生胎齡、出生體重、體重下降幅度、喂養方式、黃疸出現時間、膽紅素峰值及達峰時間、住院時間。

1.3統計學方法

2結果

2.1一般資料

納入研究的足月高膽紅素血癥新生兒共414例,母親分娩時年齡22~44歲,平均(30.8±3.8)歲,初次分娩325例,占78.5%;新生男嬰210例(占50.7%),女嬰204例(占49.3%),男女比例約為1.03∶1;陰道分娩183例,占44.2%;出生體重1 890~4 740g,平均(3 333.0±439.2)g;入院時體重1 890~4 730g,平均(3 187.4±431.6)g;住院時間1~14天,平均(3.7±1.8)天;重度高膽紅素血癥17例(占4.1%)。統計病例數中無膽紅素腦病發生。

2.2早期高膽紅素血癥的相關原因

414例早期高膽紅素血癥新生兒中,導致高膽紅素血癥的主要原因是入量不足,占50.48%;其次是母親因素(合并妊娠期糖尿病、妊娠期高血壓、亞臨床甲狀腺功能減退及圍產期使用催產素),占38.41%;血型不合溶血病,占13.04%。高膽紅素血癥相關病因詳見表1。

2.3研究組與對照組相關資料比較

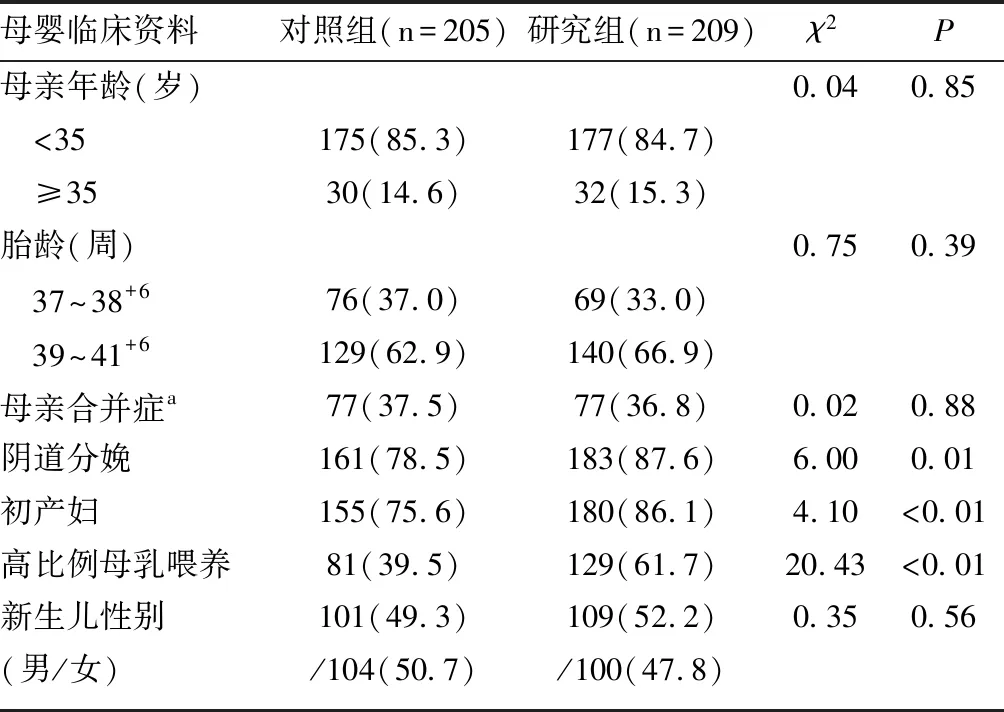

414例早期高膽紅素血癥新生兒,其中研究組209例,對照組205例。與對照組相比,研究組胎便排盡時間、入院日齡及住院時間均顯著高于對照組(均P<0.01);而膽紅素峰值及達峰日齡、黃疸出現時間、光療時間比較兩組間無顯著差異(P>0.05),見表2。分娩方式、是否為初產婦及喂養方式兩組比較差異均有統計學意義(均P<0.05);母親年齡、胎齡、母親是否有合并癥、新生兒性別方面兩組比較差異均無統計學意義(均P>0.05),見表3。

表1 414例早期高膽紅素血癥新生兒的病因

注:a部分新生兒高膽紅素血癥病因≥2種;b不含入量不足。

表2 研究組和對照組新生兒臨床資料比較

表3 研究組與對照組母嬰臨床資料比較[n(%)]

注:a母親合并癥包括:妊娠期糖尿病、妊娠期高血壓疾病、亞臨床甲減。

2.4早期高膽紅素血癥新生兒入量不足危險因素分析

為了研究早期高膽紅素血癥兒入量不足的相關危險因素,分別將母親合并癥、母親年齡、分娩方式、是否初產婦、喂養方式、新生兒性別、胎齡、出生體重、是否胎便排盡延遲、入院日齡進行單因素Logistic回歸分析,結果顯示,陰道分娩、高比例母乳喂養、胎便排盡延遲、入院日齡是早期高膽紅素血癥新生兒入量不足的危險因素,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表4。

將單因素分析中差異有統計學意義的變量作為自變量擬合Logistic回歸模型。采用向前逐步法進行模型變量的篩選,剔除標準為P=0.10。分析結果顯示,陰道分娩新生兒發生早期入量不足性高膽紅素血癥的風險是剖宮產新生兒的2.07倍,高比例母乳喂養的新生兒發生早期入量不足性高膽紅素血癥的風險是其他喂養方式新生兒的2.67倍,胎便排盡延遲的新生兒發生早期入量不足性高膽紅素血癥的風險是正常胎便排盡新生兒的18.32倍,以上變量均有統計學意義(均P<0.05),見表5。

表4 入量不足性高膽紅素血癥新生兒危險因素的單因素Logistic回歸分析

表5 早期高膽紅素血癥患兒入量不足危險因素的多因素Logistic回歸分析

3討論

迄今為止,新生兒高膽素血癥仍是新生兒期常見疾病[8]。新生兒早期攝入量不足,腸蠕動緩慢,胎糞排出延遲,從而導致腸肝循環增加,膽紅素在腸道重吸收增多,血清膽紅素水平進一步上升,在新生兒生理性黃疸的基礎上形成高膽紅素血癥。過高水平的膽紅素可能抑制新生兒神經系統,使其呈嗜睡狀態,吮吸能力及時效性下降,進食量及排泄減少,因而使血清膽紅素水平更高。當血清膽紅素>25~32mg/dL時會增加膽紅素沉積在腦組織,導致神經功能障礙發生的風險。如果及時發現并進行有效的干預治療,膽紅素誘導的神經功能障礙是可逆的。因此,持續監測和有效的干預對預防和治療膽紅素腦病十分重要。

3.1入量不足是足月新生兒早期高膽紅素血癥的重要原因

大量研究表明,圍生期多種因素可導致新生兒高膽紅素血癥[1-3],包括母親因素如高齡、初產、妊娠合并癥(子癇前期、妊娠期糖尿病)、產時干預(使用催產素)等,以及新生兒頭顱血腫及產傷其他部位淤血、小于胎齡兒、宮內窘迫、感染、高比例母乳喂養(尤其是喂養不足合并體重下降8%~10%)、免疫性溶血及前胎黃疸史等。而本研究分析足月新生兒早期高膽紅素血癥的原因,結果顯示約半數新生兒(50.5%)存在入量不足,是首位原因,說明兩者間關系密切。但目前尚無入量不足性高膽紅素血癥的相關研究報道,新生兒入量不足現狀并未引起臨床重視。

新生兒出生后出現生理性體重下降,體重變化是由于其出入量失衡:當攝入量少于排出量時,新生兒體重減輕。新生兒唯一自主攝入方式是進食乳汁,通過哺乳獲取水分、能量及各種營養成分。充足的攝入取決于喂養頻率及每次喂養持續時間,此方面新生兒差異較大[4]。排泄方式主要是排尿和排便。正常喂養的新生兒一般出生后24h內排尿1次,之后24h增加至2~3次,第3日和第4日為4~6次/日,第5日之后為6~8次/日[9],根據每日排尿次數可判斷新生兒攝入情況。新生兒在出生后3日內排空胎便,逐漸轉為正常大便,此過程與乳汁分泌開始增加時間吻合[10]。新生兒體重下降程度超過生理下降范圍時,其攝入量已不足,需要評估母嬰狀況[11]。這類新生兒有發生高鈉血癥和/或黃疸的風險[12],需要積極給予醫療干預。因此,入量不足是新生兒體重減輕及相關疾病的根本原因。

3.2入量不足的危險因素分析

本研究發現,陰道分娩是造成早期新生兒入量不足性高膽紅素血癥的獨立危險因素。國內外較多研究探尋分娩方式與高膽紅素血癥關系[1,3,13],認為剖宮產是高膽紅素血癥的高危因素。Liu等[3]回顧性分析發現剖宮產是造成新生兒高膽紅素血癥及預后不良的獨立危險因素之一,但具體機制不詳。與之相反,還有一些研究表明剖宮產是新生兒高膽紅素血癥的保護因素[14]。我們的研究結果與后者類似,陰道分娩的新生兒更容易發生早期入量不足性高膽紅素血癥,其發生風險是剖宮產的2倍多。分析導致這一結果的原因,可能與剖宮產母親術后泌乳延遲,哺乳條件受限,其新生兒多采用混合喂養或配方奶喂養,喂養充足有關。而陰道分娩的產婦大多選擇高比例母乳喂養,但新生兒喂養次數及吮吸能力有限,較剖宮產的新生兒非母乳喂養進食有效性降低,故入量不足幾率增加,進而導致早期新生兒高膽紅素血癥風險增加。因此,對陰道分娩的母嬰同室的新生兒需加強喂養,避免入量不足情況的發生。

關于胎次與早期新生兒高膽紅素血癥的關系,有研究認為初產是高膽紅素血癥的高危因素[2],也有研究認為兩者無相關性[15]。本研究發現,初產是發生早期新生兒入量不足性高膽紅素血癥的危險因素,但經多因素回歸分析,兩者之間的聯系并無統計學意義,初產對預測早期新生兒入量不足性高膽紅素血癥的作用較小。

隨著對母乳喂養的重視和普及,臨床上發現新生兒高膽紅素血癥發生率增加[4,16]。本研究顯示,高比例母乳喂養更容易出現早期新生兒入量不足性高膽紅素血癥,是其獨立高危因素,發生早期新生兒高膽紅素血癥的風險是其他喂養方式的2.7倍。這與國外一項對18 985例新生兒的回顧性隊列研究結果類似,該研究認為純母乳喂養是發生高膽紅素血癥的高危因素[2]。但國內的一項研究指出,純母乳喂養能減少新生兒的膽紅素生成,減輕黃疸程度及降低高膽紅素血癥的發生率[17]。這些研究結果的差異可能與喂養方式、母乳中影響膽紅素代謝成分及新生兒腸道生理特點有關。新生兒腸蠕動性差,且腸道菌群尚未建立,而腸腔內的葡萄糖醛酸酐酶活性相對較高,可將結合膽紅素轉變為非結合膽紅素[18]。若母親哺乳頻率低,新生兒入量不足,胎便排出延遲,膽紅素重吸收增加。以上增加了腸肝循環,導致高膽紅素血癥。Hassan等[4]研究證實,增加母乳喂養頻率,可促進新生兒體重增加、排便頻率增加,是降低重度高膽紅素血癥的有效方法。這就提示我們,對于生理性黃疸的新生兒,在大力宣傳和提倡母乳喂養的同時,要積極采取措施,促進母乳喂養的效率,而不是過于追求純母乳喂養方式,以避免新生兒入量不足的情況發生,防止高膽紅素血癥的發生。

本研究中,研究組胎便排盡時間顯著長于對照組,而且入量不足所有相關因素中,胎便排盡延遲者風險最高,是胎便正常排盡者的18倍多。對高膽紅素血癥新生兒而言,盡早排盡胎便對促進新生兒喂養,減少入量不足的發生風險至關重要。另外我們還發現,在早期高膽紅素血癥新生兒中,入院日齡顯著大于對照組,住院時間也顯著延長,提示入量不足所致的高膽紅素血癥病例往往發生于生后2天以后,可能易被忽視,并導致住院時間延長。當臨床上發現早期新生兒高膽紅素血癥時,應注意密切監測,即使提前出院,也需家屬知情同意,叮囑家人加強新生兒喂養,盡早促進胎便排盡,并及時隨訪,避免嚴重高膽紅素血癥的發生。

3.3總結

規范管理新生兒膽紅素水平,不僅可以有效降低高膽紅素血癥發生率,還可提高臨床轉歸痊愈率[19]。本研究是單中心回顧性研究,有一定局限性。我們通過回顧性分析研究臨床病例,初步探討了足月新生兒早期入量不足相關性高膽紅素血癥的臨床特點和影響因素,提示產科及兒科醫護人員在母嬰同室期間應重點關注孕婦產后泌乳支持,確保新生兒出入量平衡,詳細記錄每個新生兒的母乳喂養頻次、新生兒體重變化和排便排尿情況,降低新生兒高膽紅素血癥的發生。