連續三年減施氮肥對潮土玉米生長及根際土壤氮素供應的影響

陳 磊,宋書會,云 鵬,周 磊,高 翔,盧昌艾,劉榮樂,汪 洪*

(1 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所/耕地培育技術國家工程實驗室/農業部植物營養與肥料重點實驗室,北京100081;2 黑龍江省農業科學院,哈爾濱 150086;3 山西省農業科學院高粱研究所,晉中 030600;4 農業農村部環境保護科研監測所,天津 300191;5 黑龍江省科學院,哈爾濱 150090)

氮是植物生長的必需大量營養元素之一。2017年我國化肥養分施用量為5.984 × 107t,其中氮肥用量為2.311 × 107t,占總量的38.6%[1]。氮肥施用為我國的糧食高產穩產做出了巨大貢獻。但近些年來為了追求高產,氮肥施用普遍過量,農民施氮量遠遠高于作物最高產量的地上部吸氮量,甚至在一些地區農民施氮量是作物需氮量的1倍[2]。崔振嶺[3]調研華北平原冬小麥氮肥用量平均為369 kg/hm2。在山東進行的農戶調研,玉米氮肥用量平均為249 kg/hm2(56~600 kg/hm2),高于玉米最高產量需氮量[4]。華北地區小麥-玉米輪作體系氮盈余量高達227 kg/hm2[5]。趙久然等[6]在北京順義和通縣對250多塊農田調查發現,冬小麥-夏玉米輪作體系中每年平均施氮量分別是309 kg/hm2和256 kg/hm2,施氮量明顯超過高產作物產量指標所需的氮量。高旺盛等[7]在黃淮海平原冬小麥-夏玉米輪作體系中,調查了河南省溫縣、山東省桓臺縣和河北省景縣的年施氮量分別是587 kg/hm2、652 kg/hm2和 514 kg/hm2。

雖然氮肥投入不斷增加,但增產效果和氮肥利用率下降,氮素損失增加,硝化和反硝化過程中氧化亞氮排放[8]、氨揮發損失和硝態氮淋洗損失明顯增多[2,9]。過多的氮素向環境中排放與流失帶來了一系列的環境問題,如土壤酸化[10]、大氣污染[11]、地下水硝酸鹽污染和水體富營養化[12-13]。研究發現,華北平原典型集約農區三季冬小麥-夏玉米輪作體系中農民習慣施氮量累計達到900 kg/hm2,與施氮量225 kg/hm2處理相比,施氮量675 kg/hm2并沒有提高作物產量,氮肥利用率顯著降低[14-16]。張維理等[17]調查發現,北方典型集約農區施氮量過高和不合理施用對地下水硝態氮含量有明顯積累,與地下水硝酸鹽超標顯著相關。

根際是植物-土壤生態系統進行物質交換的一個活躍微域[18]。據估計,植物固定CO2形成光合產物向地下轉運,其中根際沉積碳約占植物向根部輸入碳的27%,約占凈光合作用固定碳的11%[19],根際微域中微生物聚集,活性強,土壤養分轉化快,與非根際土壤中養分含量存在明顯差異[20],研究根際中養分存在的形態及其轉化規律,對于調控作物生長發育有重要意義。Zhu等[21]研究發現,高量氮肥施用下,玉米根系分泌物增加,土壤細菌總數也明顯增多。梁國鵬等[22]研究表明,在冬小麥-夏玉米輪作體系,施用氮肥能顯著提高夏玉米根際和非根際土壤硝態氮含量及根際土壤銨態氮含量,在夏玉米生長過程中,根際始終顯著低于非根際硝態氮含量。云鵬等[23]研究發現,冬小麥-夏玉米輪作體系中氮肥施用量對根際和非根際土壤銨態氮含量及根際土壤硝態氮含量的影響不顯著,但施氮顯著提高非根際土壤硝態氮含量,且根際土壤中的銨態氮和硝態氮含量均顯著高于非根際。Jing等[24]在北方大田條件下研究不同銨硝氮比例及尿素處理的玉米根系發現,局部供氮區的銨態氮含量與局部供氮區總根長之間存在顯著正相關關系,當銨態氮含量從0增加到80%時,局部供氮區根長密度增加120%~380%,氮吸收量增加25%~50%,銨態氮在局部調控玉米根系生長中占據主導作用。安婷婷等[25]研究表明,小麥根際土壤硝態氮、銨態氮含量小于非根際土壤,而脲酶和蔗糖酶活性高于非根際土壤;小麥籽粒產量和籽粒氮素積累量與0—20 cm和20—40 cm根際和非根際土壤無機氮含量呈顯著正相關。在華北普遍實行集約化經營,降低氮肥投入量,對潮土夏玉米生長、根系參數及其根際土壤中可利用性氮素含量影響還缺少系統研究。本研究選擇河北衡水地區冬小麥/夏玉米輪作體系中夏玉米為研究對象,進行3年田間試驗,以當地農民習慣施氮量為對照,探討減施氮肥對夏玉米根系形態及根際土壤無機氮供應的影響,為農業集約化經營提供氮肥施用指導,充分發揮養分資源高效利用技術在糧食增產中的作用。

1 材料與方法

1.1 試驗設計

試驗地位于河北省農林科學院旱作農業研究所衡水試驗站,屬北溫帶季風半濕潤氣候,海拔20 m,年平均氣溫12.6℃,無霜期188 d,年降水量平均為500 mm,降雨多集中在6—9月份,主要種植方式為冬小麥-夏玉米輪作。試驗地土壤類型為潮土,耕層(0—20 cm)土壤基本性質如下:有機質14.2 g/kg、全氮1.02 g/kg、全磷0.98 g/kg、全鉀15.3 g/kg、堿解氮89.5 g/kg、Olsen-P 34.6 mg/kg、速效鉀103 mg/kg、pH 8.52。

試驗氮肥處理開始于2007年10月冬小麥季,結束于2010年10月夏玉米季,共連續實施3季冬小麥、3季夏玉米試驗。試驗冬小麥品種為衡觀35,夏玉米品種為鄭單958。每年小麥季設置4個氮肥用量,分別為N 0、180、225、300 kg/hm2,其中50%作為基肥、50%在小麥返青期追施。冬小麥收獲后,免耕播種夏玉米。在小麥季氮肥N 0、180、225、300 kg/hm2處理小區上分別對應施用玉米季氮肥N 0、144、180和240 kg/hm2,依次為不施氮肥(N0)、減施40%(N144)、減施25%(N180)和習慣施氮量(N240)處理。每個處理3次重復,試驗小區面積為41.8 m2(9.5 m × 4.4 m),隨機排列。各試驗小區每年施用磷鉀肥量相同,分別為P2O5187.5 kg/hm2和K2O 90 kg/hm2,均在每年小麥季以基肥一次性施入,玉米季不施磷鉀肥。玉米季氮肥50%為基肥,剩余50%于大喇叭口期追施。氮肥為尿素(N 46.4 %)、磷肥為過磷酸鈣(P2O517 %)、鉀肥為氯化鉀(K2O 60 %)。

1.2 樣品采集

分別于玉米生育期的苗期、大喇叭口期、抽雄期、灌漿期及收獲期在各試驗小區呈“S”型隨機選5株玉米,分別收獲地上部植株,以及土深0—20 cm范圍內的根系,根際土采用抖根分離法獲取,非根際土為行間土壤。土壤樣品混勻過2 mm篩,裝入密封塑料袋帶回,一部分在-18℃冰柜中保存,另一部分土樣風干保存。地上部植株在105℃下殺青,70℃下烘干至恒重,統計地上部干物質重,其中收獲期植株樣品分地上部植株和籽粒兩部分,籽粒作為產量數據。

1.3 測定項目與方法

1.3.1 根系分析 將0—20 cm范圍內根系洗凈,利用掃描儀獲取根系數字化圖像,采用WinRHIZO根系分析系統(Regent Instruments Inc.,Canada)進行分析,獲得根系總根長、平均直徑、表面積等根系參數。

1.3.2 土壤無機氮(硝態氮和銨態氮)的測定 將-18℃保存的新鮮土樣解凍后,用2 mol/L KCl溶液(土水比1∶5)浸提樣品,利用靛酚藍比色法測定土壤銨態氮含量[26]。利用220 nm和275 nm雙波長紫外吸光度校正法測定土壤硝態氮含量[27]。所用紫外可見分光光度計型號為SPECDRD 205。

以玉米生長季的土壤氮素損失作為表征土壤氮素平衡的指標,其主要參數和計算方法如下:

生育期土壤氮素凈礦化量(kg/hm2)= 不施氮肥區作物地上部氮素積累量 + 不施氮肥區土壤無機氮殘留量 - 不施氮肥區土壤起始無機氮含量;

氮素表觀損失=施氮量 + 土壤起始無機氮 + 土壤氮素凈礦化量 - 作物吸氮量 - 收獲后土壤殘留無機氮。

1.3.3 植株中氮含量的測定 玉米地上部植株及子粒經烘干粉碎后,用濃H2SO4-H2O2消煮樣品,半微量凱氏定氮法測定氮含量[26]。

植株吸氮量=氮素含量 × 干物質質量;

氮素回收率(%)=(施氮處理植株吸氮量-不施氮處理植株吸氮量)/施氮量 × 100;

氮素累計回收率(%)=(施氮處理植株累計吸氮量 - 不施氮處理植株累計吸氮量)/累計施氮量 ×100;

氮素農學效率(kg/kg)=(施氮處理籽粒產量-不施氮處理籽粒產量)/施氮量;

氮素偏生產力(kg/kg)= 施氮處理籽粒產量/施氮量。

1.4 數據統計分析

利用WPS 2016軟件對試驗數據進行處理和作圖,用SPSS 24.0軟件進行不同處理之間單因素(ANOVA)方差分析,用Pearson Correlation分析玉米籽粒產量與各生育時期氮累積量、土壤根際和非根際銨態氮、硝態氮及根系參數之間的相關性。

2 結果分析

2.1 玉米籽粒產量

施用氮肥顯著提高夏玉米籽粒的產量,2008年、2009年和2010年N144、N180和N240處理分別比N0處理增產26.5%、29.0%和36.7%,36.2%、38.0%和32.0%,25.3%、15.4%和21.8%(圖1),其中2009年N180處理增產最高,達到38.0%,而增產最低出現在2010年N180處理,增產為15.4%。在連續3年輪作體系中,與N240處理相比,冬小麥-夏玉米輪作兩季氮肥用量各減少25%(N180)和40%(N144),夏玉米籽粒產量未表現明顯降低,而連續三季氮肥減施后夏玉米籽粒產量開始表現下降,2008—2010年N0處理產量為7464、7109和6650 kg/hm2,呈現逐年降低趨勢,存在年際差異。

圖1 2008—2010年不同用量氮肥玉米籽粒產量Fig.1 Grain yield of summer maize affected by N rate from 2008 to 2010

2.2 植株含氮量及氮累積量

三季夏玉米地上部植株含氮含量隨生育時期進度呈下降趨勢。與不施肥處理相比,施氮肥處理均能明顯增加玉米苗期植株含氮量,其中N240處理達到顯著水平,3個施氮量處理間差異均不顯著(圖2)。在收獲期,施氮處理的植株含氮量均顯著高于不施氮處理,其中N144處理的植株含氮量明顯低于N240處理,但三年N144、N180和N240處理間的玉米苗期和收獲期植株氮累積量差異不明顯。

三年玉米地上部氮素累積趨勢與生物量累積的動態變化趨勢一致。2008年和2009年,從苗期到大喇叭口期玉米地上部氮素總累積增加幅度較多,增長了0.7~8.9倍,土壤氮素消耗較多。N0處理收獲期地上部氮累積量逐年降低,由2008年的150.89 kg/hm2降低到2010年的78.85 kg/hm2,未達顯著水平。N144和N180處理的三季玉米地上部氮累積量與N240處理差異不明顯均不顯著(圖2),表明連續減施氮肥并沒有明顯影響當地夏玉米地上部總吸氮量。

相同氮肥處理下,夏玉米苗期植株含氮量和氮累積量2009年均低于2008年和2010年,其中植株氮累積量差異達到顯著水平,2008年和2010年間植株含氮量和氮累積量差異不明顯。不施肥處理下,2010年的夏玉米收獲期植株含氮量和氮累積量顯著低于2008年和2009年,2008年和2009年差異不顯著。

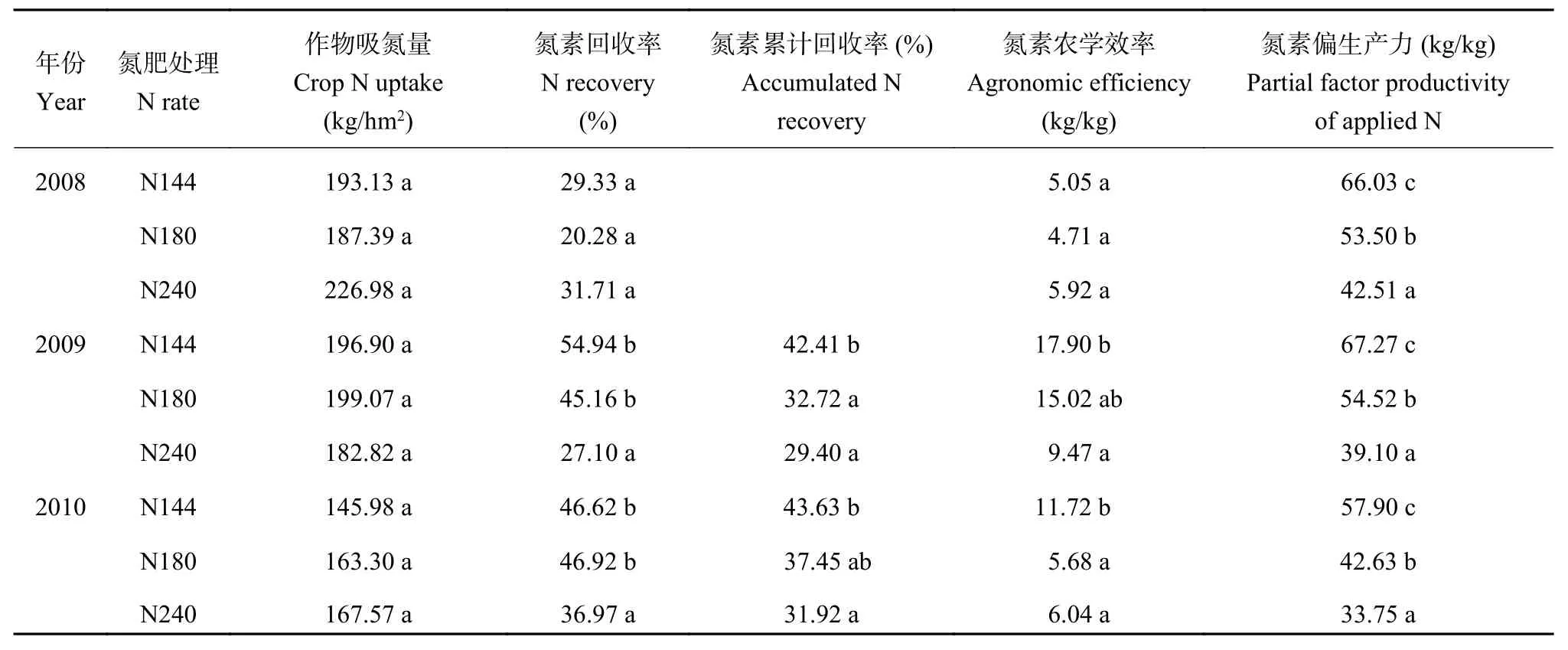

2.3 氮素利用率

2008年施肥處理間夏玉米地上部的吸氮量、氮素回收率和農學效率沒有明顯差異,三年夏玉米氮素偏生產力N144>N180>N240,彼此差異均達到顯著水平(表1)。

2009年和2010年夏玉米地上部的吸氮量差異不明顯,N144和N180處理夏玉米氮素回收率顯著高于N240處理,氮素農學效率和氮素累計回收率N144處理大于N240處理(表1)。相比于N144處理,2009年和2010年N240處理的氮素回收率、累積回收率、氮素農學效率和氮素偏生產力分別降低了27.8%和9.65%,13.0%和11.7%,8.43%和5.68%,28.2%和24.2%。

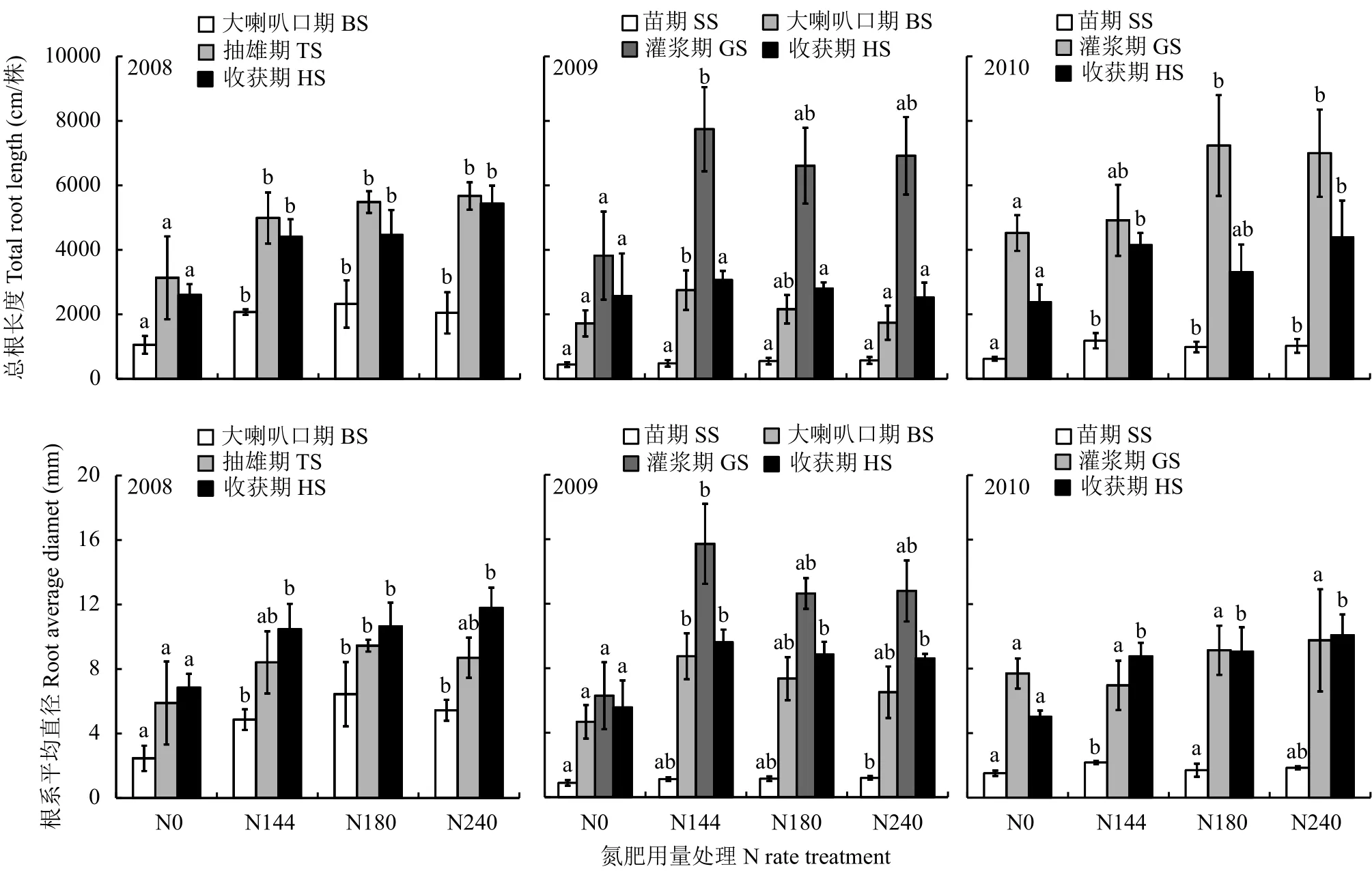

2.4 根系生長參數

2008年不施氮肥處理的植株總根長顯著降低,2009年苗期和收獲期不同氮肥處理間總根長度差異不明顯,而2010年苗期和收獲期施氮處理顯著增加根系總根長。與N240相比,夏玉米減施氮肥處理對根系總長影響不明顯(圖3)。

2008—2010年收獲期施氮肥處理顯著增加根系平均直徑,其中2008年大喇叭口期也表現相同結果(圖3)。除2010年苗期N144處理根系平均直徑顯著高于N180處理之外,三年夏玉米所有生育期施氮肥處理間根系平均直徑差異不顯著。

表1 2008—2010年不同氮肥用量處理下夏玉米季氮素效率Table1 Nitrogen efficiencies of summer maize under different nitrogen rates from 2008 to 2010

圖3 不同氮肥用量處理下玉米根系長度和直徑變化Fig.3 Total root length and root diameter of summer maize plants under different N rate treatments

在玉米收獲期,不施肥處理三年的根系總根長差異不明顯。2009年,N144和N240處理的總根長顯著較低;2008年,N180處理總根長顯著高于2009年。所有處理總根長在2008年和2010年間差異不明顯。

與2010年夏玉米收獲期平均直徑相比,在所有氮肥處理中2008年和2009年顯著增大,2008年和2009年間差異不顯著。

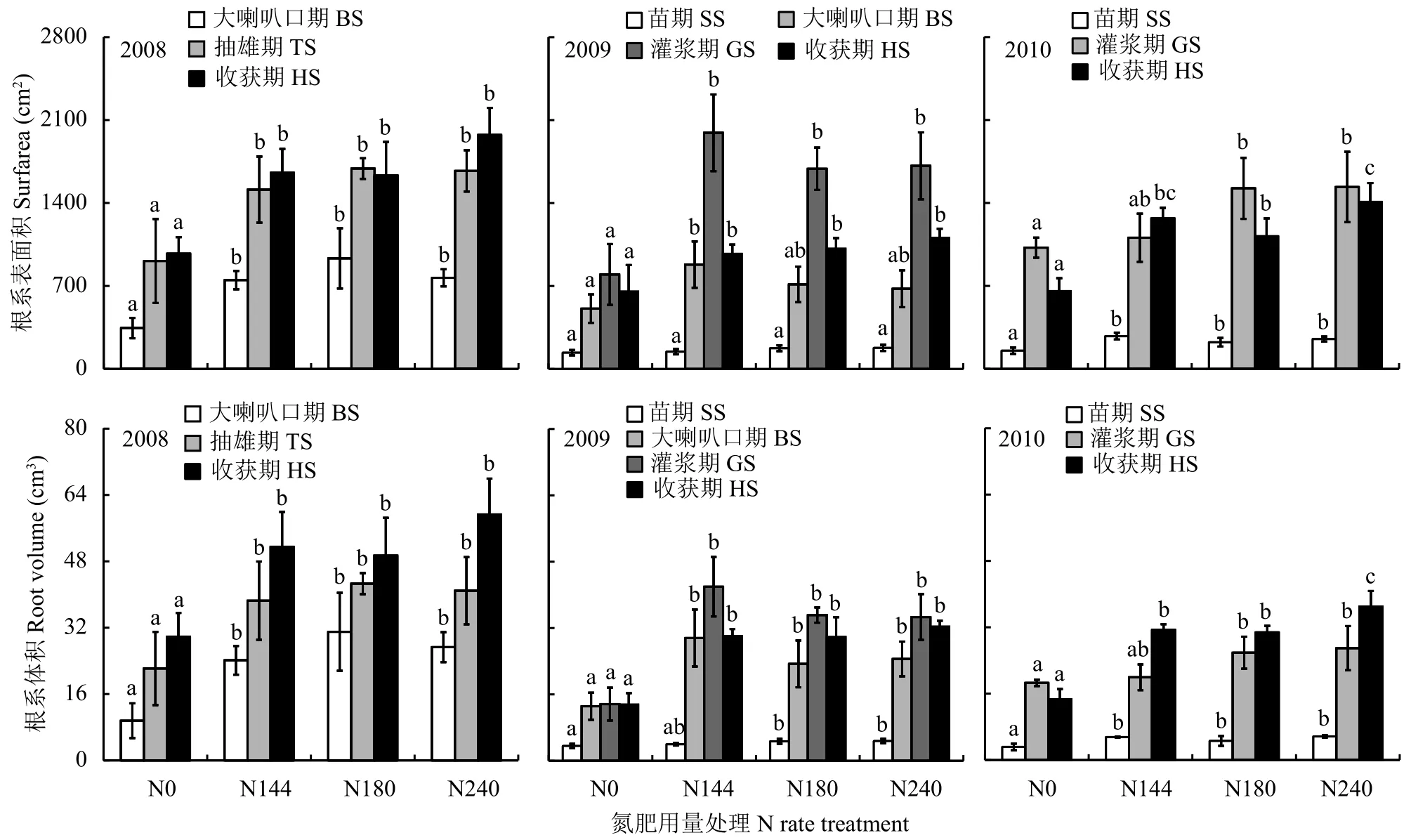

與施氮肥處理相比,N0處理的玉米根系表面積和體積顯著降低。2008、2009年不同氮肥處理之間,玉米根系表面積和體積沒有顯著變化;與N240處理相比,2010年N144處理根系表面積和體積表現出下降趨勢,其中收獲期根系體積已顯著降低(圖4)。

圖4 不同用量氮肥用量處理下玉米根系表面積和根系體積變化Fig.4 Root surface area and volume of summer maize plants affected by N rates in 2008-2010

與2008年夏玉米收獲期根系表面積和體積相比,在所有氮肥處理中2009年和2010年顯著降低,2009年和2010年間差異不顯著(圖4)。

對三年夏玉米進行統計分析后,與不施肥相比,施肥處理均顯著增加根系長度、平均直徑、根系表面積和體積,施肥處理根系長度、表面積和體積差異不顯著。

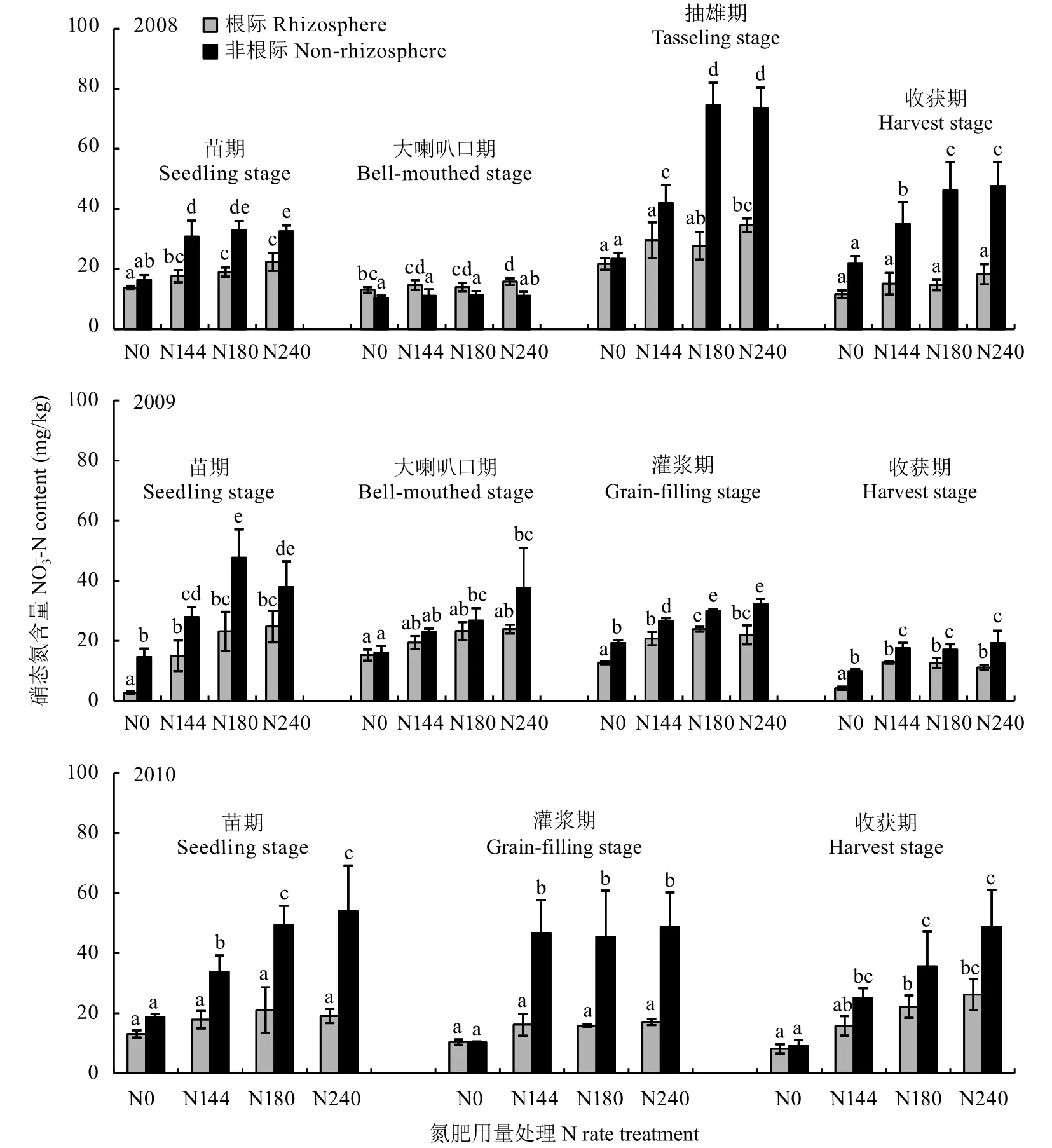

2.5 根際土壤無機氮含量

圖5顯示,與根際土壤相比,2008年在夏玉米大喇叭口期非根際土壤硝態氮含量顯著降低,而其它三個時期,非根際土壤硝態氮含量較高。在玉米苗期、抽雄期和收獲期,不施氮肥處理的非根際硝態氮含量明顯低于施氮處理。尤其是在玉米抽雄期,與N0處理相比,N180處理和N240處理非根際土壤硝態氮含量增加了3倍。3個氮肥用量之間比較,根際土壤硝態氮含量沒有顯著性差異。2009年,在苗期、灌漿期和收獲期,根際土壤硝態氮含量明顯低于非根際土壤。隨著施氮量增加,苗期非根際土壤硝態氮含量顯著增加。2010年,施肥處理的根際土壤硝態氮含量明顯低于非根際土壤。三季的數據表明,減少氮肥施用量對于根際土壤硝態氮含量并沒有顯著影響。

與2009年夏玉米苗期根際硝態氮含量相比,不施肥處理的2008年和2010年顯著增加,其他3個氮肥處理的年季間根際硝態氮含量差異不顯著;苗期非根際硝態氮含量不同年季間差異不明顯。

在N0、N144和N180相同處理下,與2008年玉米收獲期非根際硝態氮含量相比,2009年和2010年出現降低趨勢,其中2009年達到顯著水平;與2008年相比,N240處理的2010年收獲期非根際硝態氮含量表現增加,未達到顯著水平(圖5)。

圖5 不同氮肥用量處理下玉米不同生育期根際與非根際土壤硝態氮含量變化Fig.5 The NO3--N content in rhizosphere and non-rhizosphere soils of summer maize plants with different N treatments

三年夏玉米苗期根際和非根際土壤中,僅N144處理的根際土壤硝態氮含量與N0處理未達到顯著水平,其他施氮處理均顯著高于不施肥處理,3個施氮處理間差異不明顯。在收獲期的根際和非根際土壤中也有相似的結果,僅有N144處理的非根際土壤硝態氮含量與N0處理未達到顯著水平,其他結果與苗期時施肥處理一致,表明氮肥減施并沒有明顯減低根際和非根際土壤的硝態氮含量。

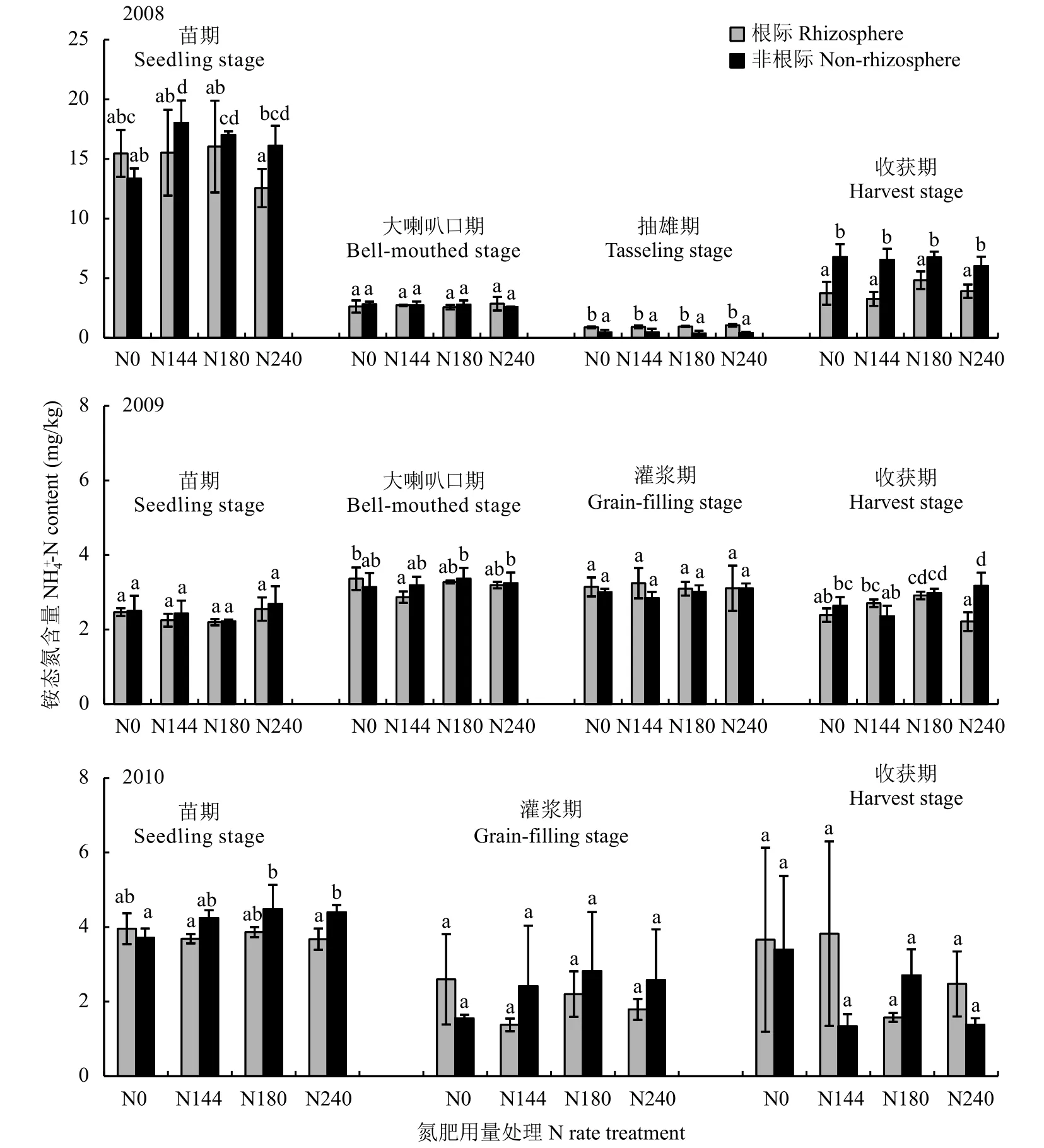

圖6顯示,2008年,玉米抽雄期根際土壤銨態氮含量顯著高于非根際土壤,而收獲期根際顯著低于非根際,在苗期和大喇叭口期根際和非根際土壤中銨態氮含量差異不明顯。同一生育時期,施氮處理間根際土壤銨態氮含量差異不顯著。2009年,除收獲期N240處理的根際土壤銨態氮含量顯著低于非根際,其他處理和生育時期的根際與非根際土壤中銨態氮含量差異不明顯。2010年,玉米苗期N240處理中非根際土壤中銨態氮含量顯著高于根際土壤。分析三季小麥-玉米輪作的數據顯示,在氮肥處理中,根際與非根際土壤中銨態氮含量差異不顯著。

相同氮肥處理下,2008年苗期和收獲期根際和非根際銨態氮含量顯著高于2009年和2010年。N0、N144和N180處理下,2010年收獲期非根際銨態氮含量均低于2009年,僅N144處理達到顯著水平。N0和N144處理的2009年與2010年苗期根際銨態氮含量差異不顯著,2008年苗期土壤銨態氮含量較其他兩年相同處理高出了4~8倍,可能原因是玉米季基肥施用后不久取樣造成的。苗期非根際銨態氮含量表現為2008年>2010年>2009年,均達到顯著水平。不同處理對三年夏玉米苗期和收獲期的根際和非根際土壤中銨態氮含量有影響,但平均銨態氮含量差異未達到顯著水平。

圖6 不同氮肥施用下玉米不同生育期根際與非根際土壤銨態氮含量變化Fig.6 The NH4+-N content in rhizosphere and non-rhizosphere soils of summer maize plants with different N treatments

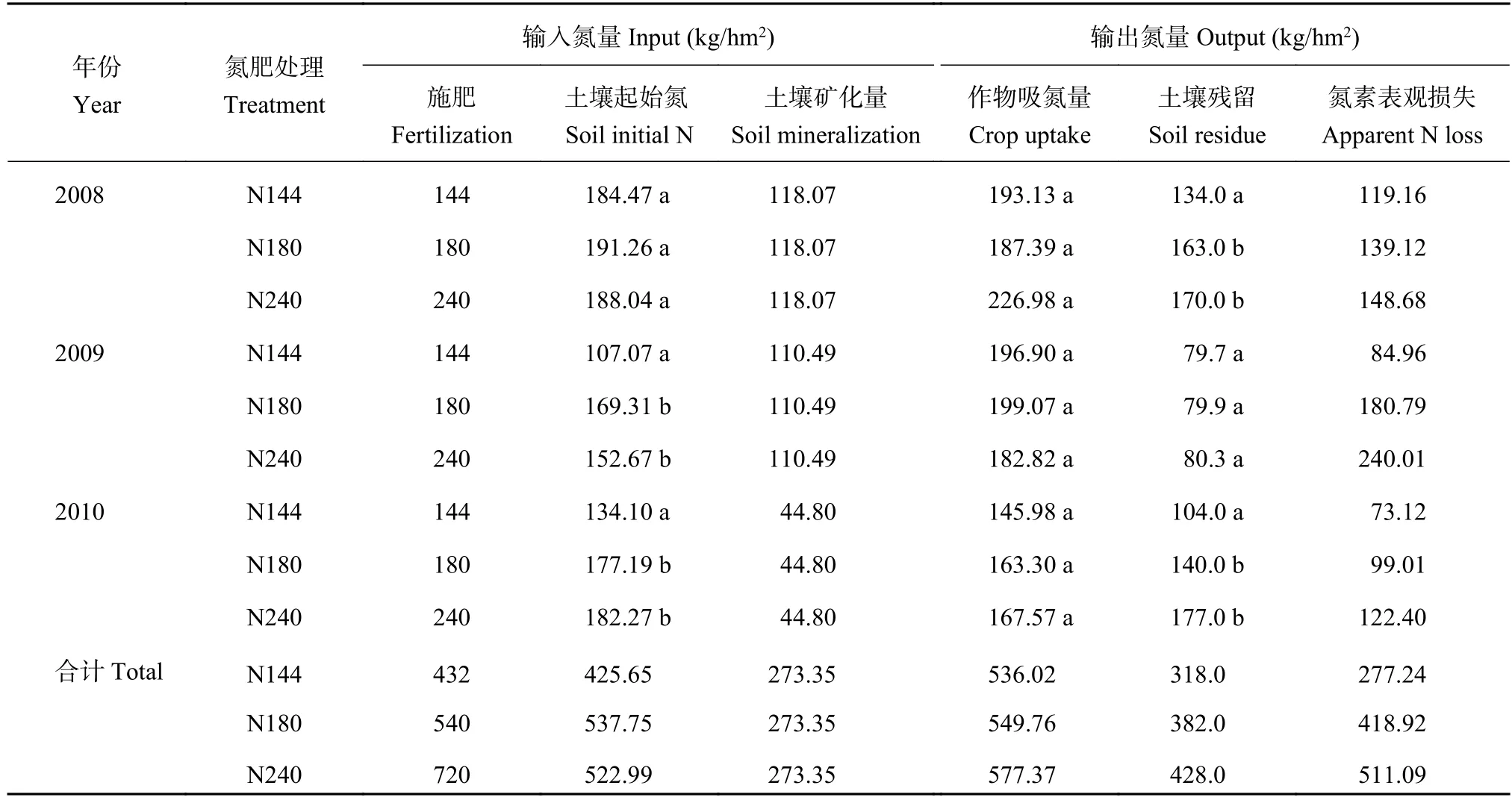

2.6 土壤氮素殘留分析

綜合考慮不同處理的施氮量、吸氮量及年礦化量,測定收獲后土壤無機氮(Nmin)值,計算土壤氮素表觀損失。2008年和2010年,N144處理土壤殘留Nmin值低于N180和N240處理,三年均表現為氮素表觀損失隨氮肥用量減少而降低。與N240處理相比,三年連續N144、N180處理的土壤殘留Nmin值分別降低110 kg/hm2和45.4 kg/hm2(表2)。

3 討論

近些年來氮肥過量施用,農田生態系統中氮素盈余[28],氮肥利用率偏低,帶來了資源浪費與環境污染風險。巨曉棠等[29]在北京小麥玉米輪作體系研究發現,隨氮肥施用量的增加作物氮素攜出量沒有明顯變化,反而導致土壤氮素大量盈余。辛思穎等[30]通過對河北省清苑縣12季小麥玉米輪作研究發現,在冬小麥季和夏玉米季施氮量分別為155 kg/hm2和134 kg/hm2時,土壤氮素盈虧量基本達到平衡。楊莉琳等[31]在太行山山前平原高產區小麥-玉米輪作進行了三年定位試驗,研究發現冬小麥和夏玉米生育期的最佳施氮量分別為91 kg/hm2和39.7 kg/hm2。與農民習慣施肥(240 kg/hm2)相比,氮肥減量30%、20%和10%施用對玉米產量沒有顯著影響[32-33]。Ju等[12]研究表明,我國小麥-玉米輪作體系氮肥用量可以從588 kg/hm2降到286 kg/hm2不影響作物產量和谷物的品質。本研究通過三年試驗數據發現,與農民習慣施氮肥相比,氮肥減量25%和40%后夏玉米的產量和植株含氮量及氮累積量均沒有降低,氮肥利用率顯著增加。因此,河北高肥力地區小麥-玉米輪作體系,應在保證夏玉米高產的同時,減少氮肥至N 144 kg/hm2施肥量是可行的,可提高肥料利用率。其中一個原因可能就是輪作體系中小麥季氮素殘留率高。有研究顯示,北京地區小麥-玉米輪作體系中,在0—100 cm土層冬小麥季氮素殘留率為20.9%~45.3%[4,34],山東省惠民縣冬小麥季土壤氮殘留量為41%~45%[35]。劉新宇等[36]進一步研究指出,經過4季小麥-玉米輪作后土壤氮素殘留率仍為22.1%~33.5%。

表2 2008—2010年不同氮肥處理夏玉米季土壤氮素表觀平衡Table 2 Apparent soil N balance in summer maize season under different N treatments from 2008 to 2010

玉米產量與不同生育時期的土壤養分含量密切相關[37]。張學林等[38]指出夏玉米籽粒產量與拔節期、吐絲期和收獲期根際土壤硝態氮含量,及吐絲期根際土壤銨態氮含量呈顯著正相關。本研究也發現,2009和2010年兩季夏玉米籽粒產量與根際土壤硝態氮含量之間呈顯著正相關,特別是生育后期呈極顯著正相關。王啟現等[39]研究發現,土壤氮素的表觀虧損出現在夏玉米吐絲期以后且其虧損量在乳熟期前后各占1/2,吐絲期增施氮肥提高可利用性氮素含量,能夠明顯增加玉米籽粒氮素積累量,提高玉米籽粒產量[40]。趙士誠等[32]研究指出,氮肥減量30%后移施用(N 168 kg/hm2,基肥、大喇叭口肥和吐絲肥為1∶3∶1)處理的夏玉米籽粒產量、干物質積累和植株氮積累量均沒有降低,氮肥利用率顯著增加。

作物根系是吸收水分和養分的主要器官,根系形態和空間發布直接影響籽粒產量。當土壤中氮素供應不均勻時,玉米根系往往表現出較強的可塑性反應,低氮脅迫誘導根系縱向生長,高氮供應誘導根系橫向生長[41]。為響應氮素局部誘導,可在不改變玉米根系質量的情況下增加細根長度和根毛密度,促進局部獲取土壤養分的面積,增強根系生理功能[42-43]。玉米花期前后,吸氮量與根長密度、根系活躍吸收面積呈顯著正相關[44]。本研究發現,夏玉米籽粒產量、氮累積量與灌漿期、收獲期根系表面積、根系體積和根系總長度呈顯著正相關關系,根系形態顯著影響夏玉米產量。銀敏華等[45]指出,兩季施用(N 0~240 kg/hm2)尿素和控釋氮肥的處理在土深100 cm范圍內的夏玉米總根長、根表面積和根體積均表現為隨施氮水平的提高呈先增加后減小的趨勢,總根長和根系表面積與玉米產量之間有顯著一元線性相關。王敬鋒等[46]通過比較不同氮效率玉米品種根系發現,0—20 cm土層根系干重占根系總重的比例在70%以上,施氮肥會引起該土層根系所占比例下降,增加40—100 cm土層根系所占比例,氮高效型品種20—100 cm深層根系所占比例更大,根系活力更高,氮素吸收能力更強[44,46]。本研究玉米品種‘鄭單958’為氮高效型品種,氮肥處理可能引起20—100 cm土層根系比例增加,而0—20 cm土層范圍內不同氮肥處理間根系總長度、平均直徑、表面積和體積差異不明顯。Robinson等[47]通過春小麥盆栽試驗研究發現,不施氮素條件下參與氮素吸收的根系占總根系的11%,而施N 200 kg/hm2氮素條件下則僅為3.5%,表明參與氮素吸收的根系比例受土壤氮素供應水平的調控。水培試驗中低氮供應時,玉米植株吸氮量與根重、總根長、根軸總長顯著相關,而高氮供應時則不表現相關關系[48]。本試驗研究結果表明,供試土壤養分含量較高時,氮素投入量較大,氮素供應充足根系作為養分吸收器官的功能有所下降[49],不同氮肥處理間根系總長度、平均直徑、表面積和體積沒有顯著差異。

根際是作物-土壤-微生物及環境相互作用的場所,根際微域的養分能直接被根系吸收,顯著影響作物實際吸收的養分含量,對植物高效利用土壤養分有著重要影響[50]。北方旱地土壤上玉米生長主要吸收土壤硝態氮[51]。苗艷芳等[52]研究指出,作物吸收養分速率高于非根際土壤向根際土壤的養分傳輸速率,在根際土壤形成硝態氮耗竭,非根際土壤硝態氮平均濃度為11.7 mg/kg,而根際土壤僅為4.4 mg/kg。本研究發現,除2008年夏玉米大喇叭口期之外,三季夏玉米整個生育期中,不同氮肥處理間的非根際土壤硝態氮含量差異明顯,根際土壤硝態氮含量雖然明顯低于非根際土壤,但與N240相比,三季夏玉米氮肥減施40%和25%處理并沒有明顯降低根際土壤中硝態氮含量,說明減施一定量的氮肥依然可以滿足玉米對根際土壤的硝態氮需求,這與前人提出的玉米籽粒產量與非根際土壤硝態氮含量呈顯著正相關是吻合的[38],本試驗結果表明,非根際土壤作為玉米生長的氮素儲源,可利用性氮素含量對玉米籽粒產量有重要影響。

4 結論

與習慣施氮量240 kg/hm2相比,連續三年在河北省衡水潮土玉米季減少氮肥施用量25%~40%,即施用N 180 kg/hm2或144 kg/hm2對玉米根系形態及根際土壤無機氮供應水平的影響尚不顯著,農田氮素表觀損失下降,氮肥利用率提高,但非根際土壤硝態氮、銨態氮含量和玉米籽粒產量出現下降。因此短期減少氮肥用量可行,具體持續減施時間或者配合減施措施還需進一步研究。