喜歡質疑的老邵

安寧

邵竟源是徽州人,大家喊他老邵。因妻兒是上海人,70歲的他賣掉屯溪景觀房,常住上海寶山,說是從新安江邊到了長江邊。臨走,將家里書、字畫及文房四寶送學校、館所、親友。也送了一塊老家五城明代大磚和一方小硯臺讓我練字。

幾天前,我們在上海見面,才聊幾句,他竟說想要回小硯臺,原因是沒有小硯臺外出寫字不方便。我大笑拒絕:“你給人家的東西還想要回頭啊?”他樂了,說臨一段富春山居圖交換。我一聽快意——他臨摹帶創作的十米左右富春山居圖全卷及題跋兩千多字,曾于2011年5月應浙江省博物館邀請展出過,后被藏家收藏。這次見面,他帶一幅字和一本他撰寫的書送我,看來,要回小硯臺,代價很大。

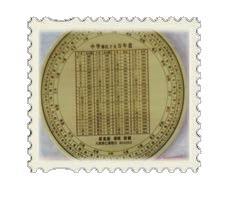

老邵退休后一頭扎入個人愛好中,把畫畫寫字喻為種蘿卜白菜,倒是應和了他第一份職業——插隊種田。書房取“夢筆園”,自稱“夢筆學者”。一日,他對書畫題款為什么寫干支紀年提出質疑。朋友告訴他:“這是傳統!古人都這樣寫。”老邵質疑稱,古人都這樣寫嗎?他跑美術館、圖書館等查找考證,得出:這是個偽命題!古人作品大多用帝王年號加干支紀年,獨用干支紀年,不是主流傳統。他發現傳統的干支紀年存在“有循環無進位全重名”的瑕疵。雖然干支紀年是祖先偉大發明,但卻不能做到精準。于是老邵竟然暫時放下書畫,集中精力探索嘗試解決這個問題,晚上睡覺常常夜半起身做筆記。終于悟出:在傳統干支紀年前添加一個前綴——有循環,有進位,無重名,一頁小紙,可以查閱億萬年,一名一年,永不重復……

匆匆上海一面,我們約在浦東一家星巴克。一落座,見他從一只紅色陳舊無紡布袋里,掏出一袋干四季豆遞給我。我點了份三明治給他,他邊吃邊抱怨:這有什么好吃?一點死面粉,還抵不上在家吃蘿卜白菜,叫你去我家,你不去,看長江口比新安江更開闊……

相對而坐,我特別愿老邵在魔都繼續他的質疑與思考。