頂切短臂梁采礦法應力分布分析

田曉虎

摘 要:20世紀60年代以來,我國礦業科技經歷了“砌體梁理論(MBT)”和“轉巖梁理論(TRBT)”兩項技術創新。在此基礎上,建立了傳統的采煤方法(稱為121采煤法),即開挖兩條采煤工作面隧道。然而,隨著開采深度的增加,地下洞室工程地質災害頻發。此外,煤柱開采的使用導致大量煤炭資源未被開發。為了解決上述問題,何曼超在2008年提出了“頂切短臂梁理論(RCSBT),稱為110采礦法”。110采煤法的特點是煤層工作面,只開挖一條巷道,不留立柱。110采礦方法的實現包括:①定向預劈裂頂板切割;②采用高恒阻大變形錨桿/錨索支護頂板;③液壓支柱封堵矸石。本文綜述了110采礦法的原理、技術和應用。采用數值模擬和理論推導的方法,研究了頂板切割時“短梁”上的應力分布。

關鍵詞:頂切短臂梁;采礦

1 背景

20世紀60年代,錢明高在國內首次提出了“砌體梁理論[1]”,并對利用預留煤柱在采空區進行超壓傳遞和平衡的方法進行了充分的探討。在此基礎上,建立了長壁采礦法(121采礦法),其中一個回采工作面在下一個開采周期前需要兩個超前開挖隧道和一個預留煤柱。基于MBT的121種采礦方法為我國礦業科學的發展奠定了堅實的基礎[2]。第二次采礦創新始于20世紀80年代,以宋振奇提出的“轉巖梁理論”為特征。這進一步說明了采場覆巖壓力在高應力區域的過渡路徑及其分布規律。在此基礎上,提出了先進的長壁開采121采煤法,采用較小的煤柱進行內應力場開挖設計,為提高該時期采煤率做出了重要貢獻。

進入21世紀初,隨著開采深度的增加,煤礦大變形破壞問題越來越具有挑戰性。易發生事故的工作面巷道和深部采空區巷道事故約占工作面巷道事故總數的80%-90%[3]。基本上認為傳統的121采礦方法不適用于深部開采。2008年,首次提出了“頂切短臂梁理論”。在這一理論中,可以注意到,為了推進頂板崩落,采用了地面壓力,通過預切割在采空區巷道上方形成懸臂梁。本文論述了我國長壁煤開采的相關理論和121種開采方法。在110方法的應用中,采用數值模擬方法對應力分布進行了分析。

2 110采礦方法的創新

針對傳統121采礦法的局限性,提出了110采礦法,以解決長壁開采中存在的問題。2008年采用先進的頂板崩落法進行了現場驗證,并于2010年首次應用于四川白角煤礦2442工作面。本工程采用無柱采礦技術,對超前卸壓、頂板崩落自動形成的采空區附近巷道進行了開采。RCSBT是在超前泄壓和頂板崩落過程中,應力場、支架和圍巖相互作用的基礎上建立的。其中關鍵技術之一是采空區側頂板定向切割,它將頂板上覆巖壓力傳遞給頂板,將部分頂板巖體壓下,形成新的采空區回采巷道。此外,實現RCSBT還涉及許多其他關鍵技術。例如,在采空區巷道頂板支護中,采用了一種新型支護材料—恒阻大變形錨桿(CRLD),使巷道頂板在超前崩落過程中保持穩定。

沿采用121采礦法開采1塊煤層,開挖了2條巷道,保留了1根煤柱。當煤炭資源被開采出來后,由于回采的機械化,這兩條道路將會在周期性的壓力作用下被廢棄和破壞。而采用110法開采面板時,在開采第一塊面板時要開挖兩條巷道;在隨后的回采過程中,通過在下一采場面板旁邊切割一個隧道長度的狹縫形成巷道。這就抵消了開采的兩個面板之間的煤柱,即只有一個巷道就足夠了。

3 應力分布的數值分析

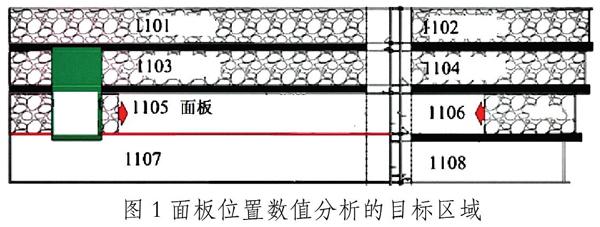

根據煤礦2號煤礦1105工作面開采設計和地質條件,數值模型包括深度為50 m的1105工作面和1103工作面,如圖1綠色區域所示。通過數值模擬分析了圍巖應力分布規律,為今后礦山設計和巷道支護提供了依據。

圖1 面板位置數值分析的目標區域

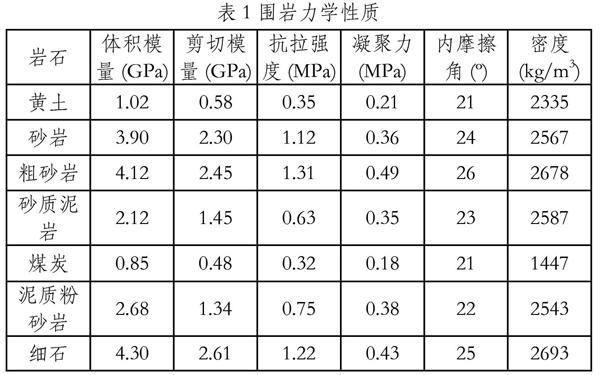

3.1 巖石力學性質

模擬巖石力學性質如表1所示。頂板巖層按上升順序為砂質泥巖和砂巖,底板巖層按下降順序為泥質粉砂巖和細砂巖。在數值模擬中,從上到下考慮了黃土、砂巖、砂巖、砂泥巖、煤、泥質粉砂巖和細砂巖7種地層類型。

3.2 模型的邊界條件

由于模型對入口的邊界影響,模型尺寸設計為310m*5m*100m。模型為平面應變模型。采用FLAC3D構建網格,然后進行計算。重力應力作用于模型的物體上。模型中X、Y方向的位移受限于水平方向,Z方向固定為底邊界。模型和內網格分別如圖2a和b所示。

3.3 仿真結果分析

通過對實際開采過程的模擬,可以計算出工作面前的垂直應力。將FLAC3D計算得到的數據導入MATLAB。圍巖垂直應力分布如圖3所示。開挖距離30 m后,煤層垂直峰值應力在工作面前方一定范圍內,應力水平逐漸降低到該范圍外的初始水平。與兩種開采方法在工作面末端的煤層垂直應力相比,121種開采方法產生的垂直應力峰值區寬度約為20 m,最大應力約為4MPa。

隨著工作面中部區域的加深,垂直應力逐漸減小到2.5 MPa。另一方面,在110采礦法中也存在垂直應力峰值區,但只有約8 m寬,最大應力約3.2 MPa,且趨勢與工作面中部向深部深化的趨勢相似。

在模擬開采過程中,記錄煤層垂直應力,利用三維數據處理構建圖4和圖5。

4 結論

本文闡述了我國礦業科技的技術變革。在理論分析和數值分析的基礎上,介紹了121和110種長壁開采方法。得出的主要結論如下:對110采礦法與121采礦法的地應力分布進行了數值模擬。此外,采用數值模擬和理論推導的方法,研究了頂板切割產生的“短梁”上的應力分布。

參考文獻:

[1]胡寺華.控頂切底房柱采礦法[J].昆明冶金高等專科學校學報,1999(2):1-6.

[2]何滿潮,高玉兵,楊軍,等.無煤柱自成巷聚能切縫技術及其對圍巖應力演化的影響研究[J].巖石力學與工程學報,2017,36(6):1314-1325.

[3]劉正和,趙陽升,弓培林,等.回采巷道頂板大深度切縫后煤柱應力分布特征[J].煤炭學報,2011,36(1):18-23.