柴北緣斷塊底水油藏馬北一號注氣試驗研究

鄭彬

摘 要:馬北一號油田循環注氣試驗是針對邊底水油藏注水效果不理想、低產液高含水、底水錐進致使產量遞減、壓力逐漸下降的開發試驗項目,于2013年10月10日開始注氣,至2016年10月15日停止注氣,通過注氣試驗的開展總結出試驗過程中經驗教訓,有利于類似油藏的開發與實踐。

關鍵詞:注氣試驗;注氣量;PNN;油氣界面

馬北一號構造是柴達木盆地北緣塊斷帶馬海-大紅溝隆起區馬海-南八仙背斜帶上的一個三級構造,受斷層控制的半背斜斷鼻構造,軸向為近南~北方向,其形態為北高南低、以斷層為界的斷背斜構造。沉積類型主要為辮狀河三角洲沉積,亞相為辮狀河三角洲前緣亞相,微相為水下分流河道。主力生產層61號層,深度約880-920m;油層厚度在5m~12.9m,平均為8.15m,屬于典型的邊底水油藏。2006年初馬北一號油田投入開發,2010-2013年馬北一號油藏底水快速錐進,產量大幅遞減,2016年10月馬北一號因天然氣外輸要停止注氣。馬北一號底水油藏因其特殊水錐現象,呈現十分復雜開發特征。表現出單井產量下降,含水上升;底水錐進,大部分井不同程度遭到水淹;注水效果差,地層壓力下降;儲量動用程度較差,存水率低;水平井初期產量高,后期開發效果變差;開展油井卡堵水、解水鎖、調層補孔等綜合治理措施,但有效率低等問題。

1 注氣試驗設計

選擇在油藏構造高部位注入,綜合考慮砂體分布及連通性、構造高差等因素,選取馬6-8、馬H4-1二口井在主力油層構造上部位注入,沿構造下傾部位的油井逐層開井和關井。對于非均質油藏,注入速度過大時,注入氣會沿高滲層的高滲帶突進,造成氣體較早突破,降低注氣效果。注氣速度偏低時,開發周期會變長,影響油井產量,又降低整個油藏開發效益。通過計算最大臨界注氣速度不超過4.12×104m3/d。設計4種不同注氣速度的開發方案(單井注入速度分別為7000 m3/d 、15000 m3/d、20000 m3/d、27000 m3/d),研究不同注氣速度條件下的開發效果。以馬6-8、馬H4-1兩口井注氣,根據目標油藏典型區塊階段產油量和階段采出程度等主要技術指標,注氣速度15000 m3/d達到最佳注氣效果。結合數值模擬、油藏工程法計算馬北一號油藏注氣初始到項目結束需累計注氣量為0.9x108m3。因此,注氣方案設計注氣層位:61號層位;井網方式:按原基礎井網;注氣井:井數2口(馬6-8、馬H4-1);注入量:初期直井日注入量1.5×104m3,水平井日注入量1.7×104m3度。

2 注氣效果評價

馬北一號油藏于2013年10月10號實施現場注氣,截止2016年10月停止注氣,累計注氣2387×104m3(其中馬H4-1井累計注氣1057×104m3,馬6-8井累計注氣1057×104m3)。停注后對注氣井回采受井筒積液嚴重關井,注氣實施后對部分油井開井,大量伴生氣產出,回采井和油井伴生氣已累計產氣662×104m3。

2.1 注氣后受益井的井口壓力有不同程度升高,部分油井含水下降

受到注氣影響,兩個注氣井組15口受益井壓力有不同程度升高,井口平均壓由0.36MPa上升至5.56MPa,平均套壓1.22 MPa升至5.59MPa。馬H6-1井壓力注氣前0/0MPa升至1.7/4.7MPa,目前0.1/4.0MPa;含水由100%下降至55%,后上升至目前92%,注氣后累產油810t。

2.2 注氣后地層壓力逐漸升高,有助于地層壓力穩定

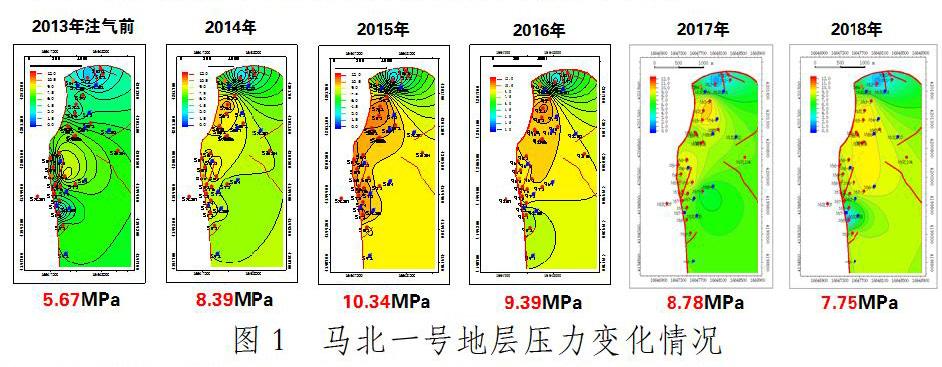

地層壓力注氣后逐漸上升,由注氣前5.67MPa上升至最高10.34MPa,2016年10月停止注氣后,部分井開井生產,地層壓力逐漸有所回落,目前地層壓力7.75MPa(圖1),注氣恢復地層壓力是很有效的手段。

2.3 受注氣影響,油氣界面下移,形成次生氣頂

通過PNN對受益井的油氣界面變化情況持續監測,歷次監測數據發現縱向上含油飽和度向下逐漸增加的過程,說明油層上部的富集油隨注氣作用呈現向下泄油并富集的特點,跟蹤油氣界面變化中可以及時發現具備開井條件的井,對富集油層段進行開井,若油氣界面“淹沒”射孔層段則要進一步調整射孔層段,形成動態跟蹤及調整技術。對馬北一號39井次PNN測井的監測判斷,停注前油氣界面在890m左右,油氣界面顯著下移,估算形成次生氣頂高約2.3m;采用油藏工程法按已注入氣量、地層壓力折算形成的次生氣頂高度約為3m,與PNN監測數據基本一致。

2.4 注氣的驅替路徑、范圍和波及程度受沉積環境影響

對比優勢和非優勢方向上生產井的油套壓值和電子靜壓測試結果,優勢方向上生產井油套壓上升明顯較快。綜合分析認為各類儲層內部不同構型控制著各類儲層內部氣體的驅替路徑、范圍、波及程度,沉積微相和物性差異沉積微相和物性差異是控制平面上氣驅前緣主要因素,因此需要在非優勢方向上增加注氣井,以此保證氣驅前緣平穩推進。對注氣數值模擬和生產動態發現馬H4-1井組由西向東(馬北1氣驅速度7.2m/天);馬6-8井組由北向南(馬6-8氣驅速度40.8m/天)。

結論如下:馬北一號油田受邊水推進、底水錐進影響,含水快速上升、產量遞減較快、注水效果不明顯導致開發效果持續變差。通過注氣后井口壓力有不同程度升高,并且部分井含水下降,產油上升。注氣后形成次生氣頂,油氣界面隨著注氣的推進而持續下降,注氣過程中需要通過PNN監測隨時追蹤液面變化。注氣的驅替路徑、范圍和波及程度受沉積環境影響,根據注氣需要可以在注氣物性差的區域增加注氣井。