結晶的獲得與重結晶

郭凌霄

摘 要:結晶是有機化合物合成中的重要的分離方法,廣泛應用于化工合成,特別是制藥領域。由于結晶是同類分子或離子進行規則排列的分子組裝過程,具有高度的選擇性,能從含雜質較多的混合液中分離出高純度的晶體產品。區別于液體產品,結晶產品除純度和收率等要求外,還對結晶物質的晶型、粒度分布及晶習有相關的要求,結晶過程決定了晶體的純度和性質。

關鍵詞:結晶獲得;結晶方法;重結晶

晶型反映晶體的內部微觀結構,晶習描述外部宏觀形態,可以認為是結晶過程的形態學參數。結晶經歷成核和生長,是復雜多相多組分的傳熱傳質過程,同時涉及表面反應。影響結晶過程因素比較多,會導致晶體的粒度分布,晶習和晶型的變化,進而決定產品的質量、純度、主體密度等,同時還關系到后續操作(如過濾、清洗和干燥等)。

1 結晶的獲得

1.1 晶體的形成

一般的結晶的原理是形成過飽和的溶液,構晶分子通過相互作用在過飽和溶液中形成晶核,然后進一步成長為按一定晶格排列的晶體。晶核的形成有兩種情況:一種是均相成核作用;一種是異相成核作用。均相成核作用是指構晶分子在過飽和溶液中通過相互作用自發地形成晶核;異相成核作用是指溶液中混有固體微粒,在沉淀過程中這些微粒起晶種的作用,誘導沉淀形成。

形成晶核后要經歷兩個過程,即晶核的形成和晶體的生長。如果晶核的形成很快而晶體的生長速度很慢或接近停止,則可以得到分散度很高的溶膠,反之則產生沉淀。晶核形成過程的速率決定于形成和生長兩個因素:

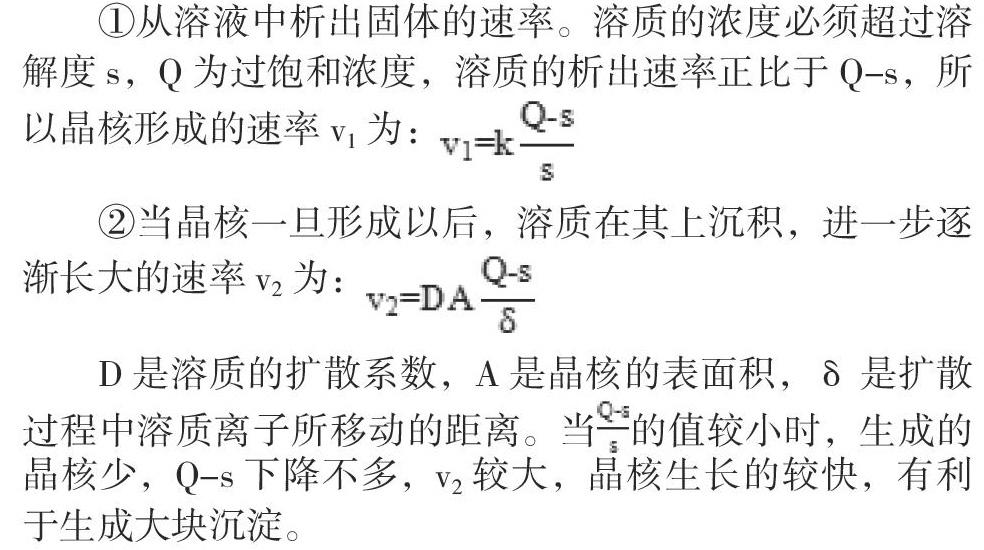

①從溶液中析出固體的速率。溶質的濃度必須超過溶解度s,Q為過飽和濃度,溶質的析出速率正比于Q-s,所以晶核形成的速率v1為:

②當晶核一旦形成以后,溶質在其上沉積,進一步逐漸長大的速率v2為:

D是溶質的擴散系數,A是晶核的表面積,δ是擴散過程中溶質離子所移動的距離。當的值較小時,生成的晶核少,Q-s下降不多,v2較大,晶核生長的較快,有利于生成大塊沉淀。

在形成晶核后,溶液中的構晶分子向晶核表面擴散,并沉積在晶核上,使晶核逐漸長大,達到一定程度后形成沉淀微粒。沉淀微粒有聚集為更大的聚合物的傾向,構晶分子也有一定的晶格排列而形成大晶粒的傾向。前者是聚集過程,后者是定向過程。聚集速度主要與溶液的相對過飽和度有關,相對過飽和度越大,聚集速度也就越大;定向速度則與物質的性質有關,晶格能較大的物質一般具有較大的定向速度。如果聚集速度慢,定向速度快,則得到晶形沉淀;反之則得到無定形沉淀。[1]

1.2 結晶方法

根據以上討論,為得到較好的晶體,溶液的過飽和程度不能過大,溶解度s不能過小,析晶過程中減少對體系的影響以減少異相成核和聚合作用,但同時又要保證結晶的產量(s不能過大),這就對溶劑的選擇、溫度的控制有了一定的要求。

配制過飽和溶液可以采取冷卻結晶法和蒸發結晶法,也可以用加入不良溶劑降低溶質的溶解度的混合溶劑結晶法。因為熱溶液的冷卻結晶過飽和程度過大易得到碎晶,所以較少采用這種方法。保持溫差變化不大,蒸發溶劑可使過飽和程度較小,可以得到較大的晶體,但持續時間長。混合溶劑法是先利用良溶劑將溶質配置為不飽和溶液,加入不良溶劑后溶質溶解度降低,形成過飽和溶液,也可以適當的將良溶劑蒸出以減少溶質溶解的量。由于有機溶劑分為極性溶劑和非極性溶劑,一般的有機物在其中一種溶解度較好,而在另一種溶劑中溶解度較小,所以加入不良溶劑在有機實驗中較為常用。要注意的是兩種溶劑要互溶,否則起不到降低溶解度的作用。

2 重結晶

2.1 重結晶的原理

重結晶從字面上可以理解為再次結晶。利用各種溶質(含雜質)在溶劑中溶解度的不同,將溶質加熱溶解后,冷卻溶液使目標組分再次從溶液中析出,而雜質留在了溶液中或被過濾,從而使目標組分得到純化。

對于溶劑的選擇有兩種做法:一是讓雜質在熱溶劑中的溶解度很小或者完全不溶,經過熱過濾后,目標組分就保留在溶液中,而雜質則被過濾掉;二是讓雜質在熱溶劑中的溶解度很大,且溶解度隨溫度變化不大,當目標組分析出時雜質依然溶解在溶液中。一般情況下雜質的含量較少,當產品形成飽和溶液時,相對于雜質是不飽和溶液,所以析出的為目標組分,從而使兩者得到分離。

2.2 重結晶的操作

重結晶操作一般為向溶質中加入一定量的溶劑,加熱回流使其全部溶解,可以加入活性炭脫色,趁熱過濾除掉不溶雜質,冷卻析晶,過濾得到純凈的目標組分。還可以通過混合溶劑重結晶法,先加入良溶劑加熱溶解,再加入不良溶劑,產生少量渾濁,可以采取加熱或補加良溶劑的方法使產生的渾濁溶解,再進行熱過濾等后續操作。

3 結論

結晶是一種復雜的過程,與許多因素有關,也與自身的性質有關,如何控制好條件是實驗乃至工業生產中重要的課題。但不管如何改進方法都是為了改變不飽和度及溶解度等主要因素,在實際操作中應考慮多方面因素,設計最優的實驗條件來得到較好的晶體。重結晶作為重要的固體純化方法,廣泛應用于有機合成中。通過對溶劑的選擇和條件的控制,做到使損失最小的情況下得到純凈的產物。

參考文獻:

[1]傅獻彩,沈文霞,姚天揚,侯文華.物理化學(第五版)下冊[M].北京:高等教育出版社,2005.