暢銷書爆款法則

譚亞

“現在各行各業都流行看大盤走勢、依托大數據來分析,圖書也不例外,比如曾國藩這個‘大盤每年就有200萬冊的體量在。”

8月26日,素有暢銷書“ 發動機”之稱的果麥文化營銷總監Lydia公開了爆款選題的基因密碼。在浩如煙海的圖書市場,這家公司“殺入”,靠的是一本又一本暢銷書,比如《皮囊》《小王子》《浮生六記》……

沒有腰部品類、沒有中間態,要么暢銷要么滯銷,這是國內圖書出版業一條隱秘的潛規則,也是懸在各大出版機構頭頂上方的利劍。

“必須鉚足勁兒打造爆款,別無他法。”另一家出版機構負責人感慨,賣不動就等于失敗。

據調查,一本書賣到5萬冊最難,發行渠道的大多數圖書都止步于2萬冊。而圖書的銷售又暗合著一個特殊的流通規律:一旦突破30萬冊,那奔向100萬冊的超級暢銷書就非常值得期待。

人人都想生產一本暢銷書,對待圖書這種特殊的商品,說是八仙過海各出奇招,一點也不夸張。

不過,經市場反復驗證,看準大盤、盯準IP、在基數可觀的存量市場里去打撈“增量”的組合拳,逐漸書寫了一個又一個暢銷奇跡,也串聯起圖書出版業的爆款密碼。

植入爆款基因

今年春節期間,果麥文化一位責任編輯的電子郵箱,收到一份書稿,稿件的作者是馮唐。在接近3年的時間里,馮唐只做了一件事——和他的偶像曾國藩隔空“聊天”。

曾國藩是中國出版界的“大詞”,也是馮唐的偶像。后人對曾國藩的解讀林林總總,但撇開那些已知的認識,人們發現他簡直就是一個管理奇才。

梁啟超曾編寫過一個小冊子叫《曾文正公嘉言鈔》,馮唐說,他反復讀了20年。出版過多本暢銷作品、有著前國企高管背景,同時又是麥肯錫合伙人,馮唐一早就想解讀偶像曾國藩的管理智慧。

“這個項目2016年就啟動了,我們想試試看‘曾國藩和‘馮唐之間能擦出什么火花。”果麥文化營銷總監Lydia告訴《商界》記者,3年前,綜合分析曾國藩在出版界的“大盤”、挖掘馮唐身上還未曝光的背景以及接軌當代職場閱讀剛需等等因素后,果麥文化決定,采用馮唐為梁啟超這本小冊子“作注解”的形式,推出一本書—真正以麥肯錫的方法論,解讀曾國藩的成事學。

這本書就是現在躺在各大實體書店和電商平臺暢銷書“C位”的《成事》。據透露,從正式上市到8月26日,《成事》已經售出數十萬冊。

階段性的暢銷數據證明了出版方當初的預言,也再次驗證了“策劃”爆款的必要性。

在開卷不利的先天大環境下,閱讀消費市場正在緩慢崛起,要讓讀者打開一本書,并形成暢銷趨勢,對于發起人和出版方來說,實際上是一個連續回答問題的過程。

首先要解答讀者為什么要看這本書的問題。“將經典注入當代社會的職場和生活中的方法論。”Lydia說,這是一招鮮的指導思想,有了它你才能接著去尋找,到底哪些IP和哪些大牛的經典言論和學說,值得拿到市場上去孵化爆款。

跑通任何一種商業模式的基礎都是不斷聚焦、研判用戶真實需求的過程。缺乏教科書和工具書身上的剛需賣點,大多數圖書想靠近暢銷爆款的生產鏈,受到的干擾和遭遇的“坑”層出不窮。

《商界》記者采訪了解到,出版一本圖書的沉沒成本太大,時間周期長,都是行業的關鍵掣肘。

梳理近幾年走紅市面的暢銷書,不少業內人士開始潛心研究它們的爆款密碼。實際上,從選題策劃碰撞環節找準IP僅僅只是一個開始。

在如今的閱讀語境和市場環境下,賣書這門生意所能勾勒的商業世界爆發著無窮想象力,暢銷書所能圍聚的流量池效應成了一個不容忽視的商業變量,在很大程度上引導著一個商業實體的經濟氣候。

薦書臺“C位”戰

暢銷書運營被頻繁提及,它揮舞著蝴蝶的翅膀,引領精神世界閱讀潮流的同時,也扇動著商業世界的一片海嘯。

在這條隱秘產業鏈端,暢銷書引發的波動最明顯的環節無疑是各大書店熱鬧的薦書臺。

幾年前出版業流行過一個段子,在2017年諾貝爾文學獎開獎前夜,對于新晉諾獎得主的猜測和押注非常踴躍。在日本東京某實體書店內,管理暢銷書臺的主管號召店員準備了一套特殊方案:將“奪冠”大熱門村上春樹的書通通儲備起來,一旦開獎立馬上架。

當然,后來的事情大家都知道了,村上先生再次“陪跑”,大獎得主落到日裔英國作家石黑一雄頭上。這家書店的主管反應相當敏捷,立馬搜索全渠道,加碼后者的作品上架。

準確驗證需求的前提,是你要找到最有效的響應需求的方法。方法對了,結果當然是好的。但總結好的、有效的方法的過程,是需要時間和經驗的堆砌來共同產生化學反應的。

暢銷書在制造銷售奇跡上是被驗證成功的商業變量。來自一線零售端的市場反應無數次驗證了暢銷書的號召力,也給經銷商和終端渠道確定了復制銷售奇跡的方法:像寫在書封上的推薦語一樣去賣力吆喝。

于是,各大實體書店和網絡電商的薦書臺和暢銷書榜,在各自的KPI考核下被玩出各種花樣。

《商界》記者走訪了重慶、武漢等城市的多家連鎖和獨立書店發現,每家書店都分布著數個主要的薦書臺,各種書籍被擺設得非常有層次感,進店看書和買書的消費者,大多數都會被這些精心布局的薦書臺提前截住腳步,或翻閱,或直接拿走,或拿起后又放下。

四周充斥著紙墨香,安靜整潔的環境構成了書店特有的文藝氛圍。在商業痕跡并不明顯的書店,一切云淡風輕的表象之下,涌動著激烈搏殺的風云際會。

“誰有市場號召力,就能‘C位出道。”在某大型連鎖書店內,《商界》記者和門店經理聊天時發現,薦書臺的數量、擺位、品類陳列等等,大多數書店都遵循著這樣的市場規律。

解構大數據、看“大盤”的不僅是出版方,終端賣場也看。

據了解,在圍繞賣書業務形成豐富產業鏈上,運營者之間會共同建立一個“數據庫”,它會按特定的時間周期來輸入和計算,這里邊包含了大眾讀者的閱讀口味、題材、IP、作家……

一位書店負責人談到,事實上“C位”的書會經常更換,書店每天有自己的銷售數據,這個數據會指導接下來一段時間的銷售策略。也正因為“C位”是流動的,所以圍繞它的競爭才變得愈發激烈。

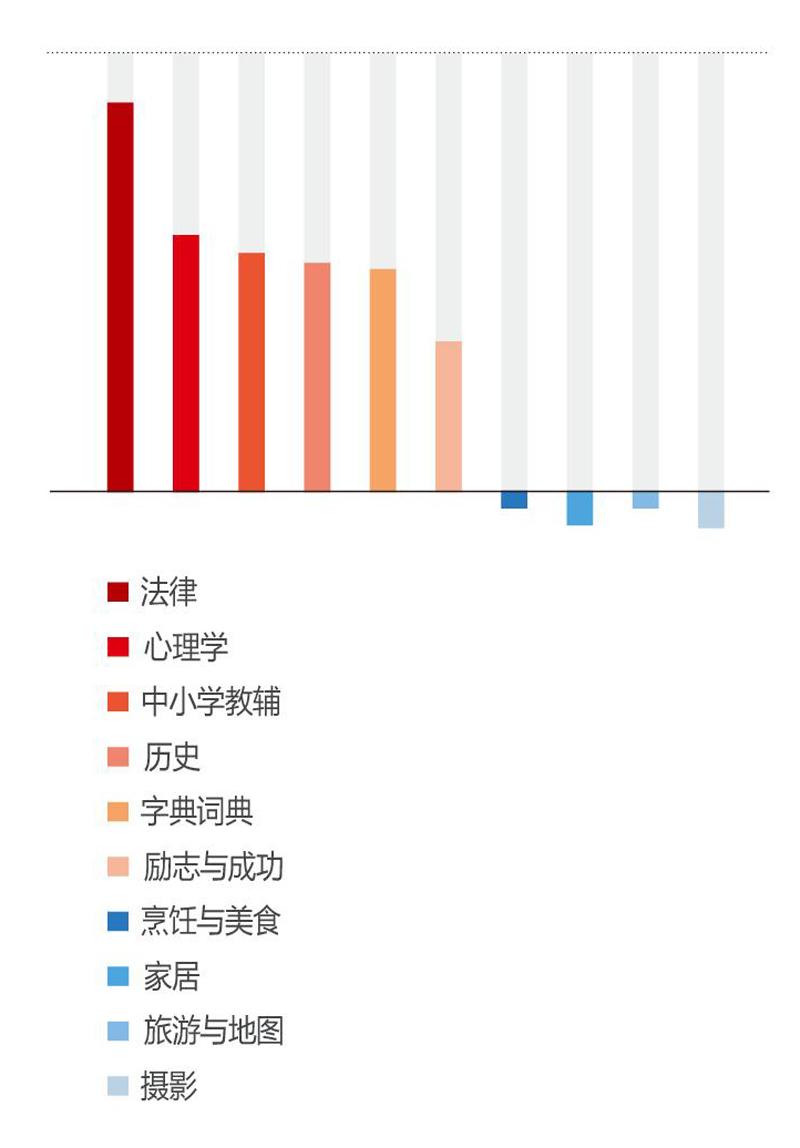

2018年不同類型圖書銷量增速變化

經典干不過“雞湯”?

暢銷書是產業鏈端各方共同作用的結果,而不是靠哪一個環節就能單獨抵達的理想國。因此,解構它的暢銷密碼,必須帶著全局眼光和時代視角去切入。

作者和出版方將產品做出來后,在流通領域,當初那個大盤理論又登場了。在零售端賣得火爆的書,它同時也是被保存得最好的IP樣本,其暢銷基因在整個流通環節的商業行為中都極具指導意義。

將開書店這個文藝事業進行商業化運作最早的,在國內要數西西弗書店。在西西弗書店摸索前進的這20多年,盡管文創和咖啡做得風生水起,在業內激起一層又一層創新的浪花,但實際上賣書一直是這個商業體的主營收入來源。

西西弗一直不停地在回答一個問題:做大眾還是小眾?賣書給什么人群看?

西西弗書店掌門人金偉竹先生曾在公開場合說,當下國內大部分讀者并未建立起一個獨立的閱讀體系。

事實上,現在還有相當一部分人根本沒有養成閱讀習慣,西西弗究竟要讓“大部分還沒有進入深化閱讀的人培養閱讀習慣、知道讀什么書”,還是讓“少部分已有閱讀習慣的人讀更好的書”?

那場關于書店命運的大討論最終定格在前者:做大眾精品書店。

據公開數據,目前在全國開出200多家直營門店、年營收近10億元的西西弗書店,賣書業務占75%。

將西西弗書店的案例放置在暢銷書生產流通路徑上看,兩者有一個共同點,都是關于商業選擇的問題。它們雖然分布在產業鏈的不同環節,但服務的人群都是一致的。

又回到生產端,在醞釀出書選題環節,出版發行方和作者關心的是這本書的閱讀價值,就好比一件商品的研發、定位和設計,以及功能鎖定。“只要能提升人的心智,滿足當下的需求都是好的。”果麥文化營銷總監Lydia認為,讀者是拿來征服的,而不應被埋怨。不管他們的閱讀品味如何,被捧讀的每一本書對其來說都是有特殊閱讀價值的。

但衡量一本書暢銷與否,是由終端市場的表現來說明問題的。事實上,近幾年來,我們看到圖書出版行業在回歸閱讀本身,但心靈雞湯、工具書、經典文學等提法在大眾閱讀市場也不斷出現。

中國圖書市場每年全部動銷品種約204萬個。在此基礎上,包括原創、再版、改版等品類在內,不管每年能走紅的暢銷書能有多少,這些渾身自帶流量和暢銷基因的精神產物,自然會在圖書商業化道路中打上自己的烙印。

讀者在買單的同時,也在對手中的商品進行自動歸類。作為精神產物的圖書,被貼上各種標簽,這背后逐漸形成了一條閱讀鄙視鏈。

《商界》記者在走訪實體書店時發現,各大賣場的薦書臺成了測試大眾閱讀口味的探針。柜臺主管會有意識地對書目品類的陳列和擺放進行管理,綜合來看,一些短、平、快的方法論書籍,偏激勵和撫慰性質的心靈雞湯類書籍的數量超過了閱讀周期較長的經典系列。

書店作為線下消費體驗的服務場所,啟動市場化的運營方針去管理SKU,是再正常不過的商業行為。

“消費者的任何選擇都是合理的。”某連鎖書店銷售主管告訴《商界》記者,賣場并不會主動去進行“雞湯”和“經典”的隔離劃分,渠道在供應環節都會遵循科學計算后的市場結果。不管讀者的口味偏好如何,相信經典的生命力是永恒的,也相信讀者的閱讀體系會越來越完善。

在如此語境下,暢銷書的作用變得愈發突出。

“把我們認為優質的作品推到讀者面前,就是我們每一天都在做的事。”果麥文化營銷總監Lydia認為,在信息爆炸的時代,人們太渴求找到一些真正值得閱讀的書籍和精神食糧了,而暢銷書這一商品形態至少縮小了讀者的選擇范圍,也更有利于出版方抓準市場的口味,這是好事。

掘金閱讀長尾

經歷過漫長的混沌期,隨著商業化書店的擴張和布局,大眾閱讀市場緩慢崛起。回過頭看,在閱讀紅利逐漸被引爆的當下,不管是西西弗書店的運營模式、圖書電商持續不斷的賠本賺吆喝,還是小眾獨立書店,都在浪淘沙的市場爭奪中為自己覓得一席存活之地……

我們發現,盡管國人讀書的歷史很長,但產業化的歷史卻很短。在部分實體書店經營不利,出版發行營收總體不甚理想的大環境下,閱讀消費市場的商業化演進卻在緩慢發生。

《商界》記者搜集到一個數據,中國圖書市場每年全部動銷品種約204萬個。在此基礎上,包括原創、再版、改版等品類在內,不管每年能走紅的暢銷書能有多少,這些渾身自帶流量和暢銷基因的精神產物,在圖書商業化道路中打上自己的烙印。

據了解,一些爆款圖書在此過程中逐漸拓開一個衍生市場:部分再版但發行量較少的暢銷書,一些在流通市場上少見但極具收藏價值的絕版書等等,被大眾主流閱讀市場忽略和顧及無暇的小眾閱讀需求,逐漸迸發商業火星,在一些小眾獨立書店燎原,它們成為鎮店之寶,主導著差異化的經營策略。

《商界》記者了解到,成都一家獨立小眾書店藏書2萬多冊,主要是上世紀50年代至80年代期間老版和現在再版的各種連環畫。在這間小店,神話故事、經典名著、戰爭題材、英雄人物、外國小說,無所不包。

“我這里90%的書,在新華書店等大書店都買不到。”該店老板曾如是告訴前來采訪他的媒體記者。

今天還幸存的各個獨立書店,普遍都找到了它們各自的街頭生存法則,但它們都傳遞出一個極具普適性意義的統一操作—從圖書內容層面經營爆款。量不用太大,但必須要有。

爆款暢銷書在另一個商業層面的意義在于,對維持作者個人影響力、保障其后續爆款書概率和初始流量池的形成,都極具價值。這就是圖書市場的魅力所在,長尾效應和贏家通吃效應非常明顯。

然而,俯瞰這個崛起中的閱讀消費市場,暢銷書的終極意義也許根本不在商業,而在于使我們能夠過上遠離流水線般生產的貧瘠的精神生活。