任務驅動型漸進式智能計算課程教學實踐

趙彤洲,盧 濤,李曉林,曾祥進,李德華

(1.武漢工程大學 計算機科學與工程學院,湖北 武漢 430205;2.華中科技大學 人工智能與自動化學院,湖北 武漢 430074)

1 背 景

智能計算致力于研究如何借鑒生物智能行為模式并利用數值計算方法解決實際問題,現已成為諸多應用技術的理論基石,在計算機視覺、自然語言處理等應用領域發揮了重要作用[1]。智能計算源于通用計算,逐步融入了數學、生物學、社會學、計算機科學等知識,是對通用計算的延續與升華。同時,伴隨著人工智能的快速發展,其計算形態也朝著生物智能的縱深演化。智能計算內容的復雜性導致教師和學生在教學過程中都面臨一定困難。一方面,智能計算課程以啟發式算法理論為主,要求學生有較強的數理基礎和計算機應用技能;另一方面,由于人工智能發展迅猛,傳統智能計算類教材在基礎理論及應用實例上,有部分內容無法跟上快速發展的節奏,尤其是深度學習的快速發展,更是加劇這一現象[2]。智能計算課程的教學,既要繼承傳統啟發式算法的講授,又要兼顧人工智能最新發展趨勢,教學內容多,學時有限,同時教材更新頻度低,且有大量的數學理論。綜合這些因素,無論是學生學習還是教師授課都存在一定困難。因此,圍繞智能計算課程,對教學內容、教學模式、教學方法進行探索,分析教學基礎理論和科研素養培養方法和途徑,構建多元化教學方法,培養學生利用智能算法思想解決實際問題的能力,是提高教學質量的重要手段[3]。

2 教學內容因時而變

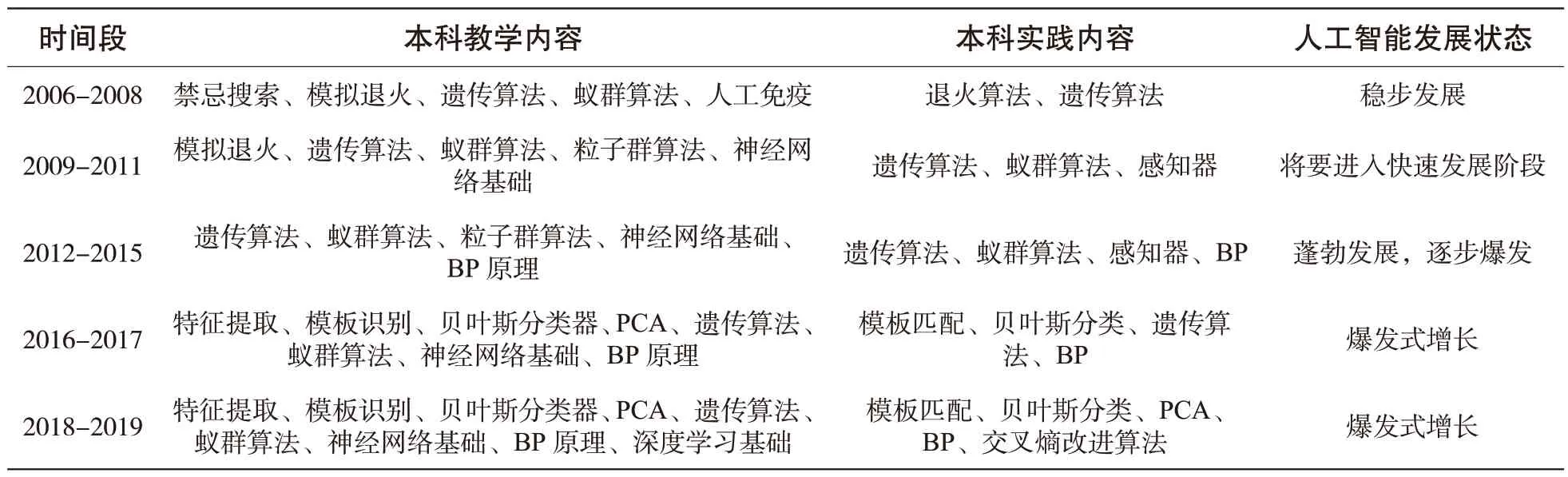

“智能計算”課程作為人工智能算法類入門基礎課程,致力于培養學生具備基本智能算法思想并初步掌握人工智能基本技術,使學生具備應用智能算法思想解決科學和工程實際問題進而提供各類技術服務的能力[4]。近年社會對人工智能人才及技術需求不斷提升,高校的智能計算課程教學就必須適時調整、與時俱進,才能提高人才培養質量,滿足不斷提升的社會需求。武漢工程大學從2006 年以來,本課程的教學內容及實踐內容就不斷調整,詳情見表1。

從表1 中可見,在人工智能從穩步發展階段到蓬勃發展的十余年間,人工智能從2010 年開始,從穩步發展進入蓬勃發展階段,此時智能計算授課內容增加了神經網絡基礎知識,2012 年以卷積神經網絡為代表的深度學習在視頻識別領域巨大成功后,智能計算課程增加了反向傳播網絡的典型結構,即BP 網絡結構的基本原理,同時增加了相應的實踐內容。2016 年3 月,李世石與AlphaGo 對戰,代表著人工智能發展的里程碑事件,也意味著人工智能發展進入更高階段,此時,本課程的教學內容進行了較大幅度調整,從以講授啟發式算法為主的經典智能計算算法,逐步過渡到以模式識別為目標的機器智能類算法。

表1 智能計算課程教學內容與人工智能發展狀態的同步調整

3 任務驅動型漸進式教學模式

圍繞“手寫數字識別”這一主題,本課程在課堂授課、實踐教學兩方面,以實現手寫數字識別任務為導向,在任務驅動下開展了漸進式教學模式探索。手寫數字識別任務,就是讓計算機能夠比較準確地認識人類手寫出來的阿拉伯數字0~9 共計10 個數字,該主題是模式識別領域非常經典的問題之一,有著重要的理論研究價值以及工業應用前景。選擇該主題作為貫穿課堂教學的主線,主要基于如下兩點考慮。

(1)可將數字圖像處理、模式識別基礎知識融會貫通,并建立初步的人工智能思想基礎。本課程開在大學三年級上學期,先修課程有人工智能、數字圖像處理,盡管人工智能已經在本課程之前開設,但我校的人工智能課程主要是講授基于符號的人工智能,而啟發式算法基礎及機器學習內容,由后續的智能計算和機器學習課程來完成。基于符號的人工智能可完成知識表達及推理等任務,數字圖像處理可完成數字圖像的灰度變換、濾波等基本任務[5]。通過“手寫數字識別”任務,可將圖像處理中的預處理及灰度變換、人工智能中的知識表達綜合運用,并賦予智能計算思想最終完成從圖像到數字的識別任務。以此為契機,學生將前序課程融會貫通,可完成一個綜合性較強的任務,對學生深刻理解課程體系,提升動手能力有重要作用。

(2)便于與工業應用場景結合,拓展應用領域,縮小課堂教學與社會需求之間的距離。選擇手寫數字識別這一主題,可以逐步拓展到手寫字母、手寫文字,逐步拓展應用廣度和深度,甚至可以到人臉識別以及通用目標識別領域。在課堂授課過程中,將選擇手寫數字識別的目的明確告知學生,并圍繞手寫數字及其拓展領域的相關場景應用給學生展示,使學生對教學及實踐目的有非常明確的認識,并對手寫數字識別在工業應用場景中的作用有清晰的認知,可極大提高學生學習興趣。當學生走向工作崗位時,可以縮短對應用場景的理解,盡快適應崗位需求。

圍繞手寫數字識別這一任務,采用漸進式教學方式,逐步拓展深化,過程如圖1 所示。

主要授課及實驗內容1:首先從模板匹配開始,在此介紹了什么是模板,如何將手寫數字經過標準化后與模板庫中的訓練樣本比較過程。在這個階段,學生要利用先修課程中的圖像處理知識將手寫數字切分并標準化,還要利用人工智能知識將標準化后的圖像表達成數字序列,以便于接下來通過距離識別數字。該過程拓展了學生原來基于數字圖像處理對“特征”概念的內涵及外延的理解。

主要授課及實驗內容2:在建立了手寫數字特征后,接下來將特征與統計學習理論中的最小風險貝葉斯分類方法相結合,學生能較好地理解基本原理,貝葉斯分類實驗大多能輕松完成。該實驗不僅讓學生深刻理解了貝葉斯統計識別基本原理,更讓學生對統計識別基本思想有了較深刻的體會。

圖1 手寫數字識別任務漸進式教學方法

主要授課及實驗內容3:介紹PCA 主成分分析的主要目的是讓學生理解降維的思想方法,是從另外一個角度對特征提取及識別基本原理再認識。通過該內容的學習,拓展了學生對“特征”的理解,從原來較為形象的模板特征拓展到抽象的向量特征。

主要授課及實驗內容4:BP 神經網絡主要介紹感知器、BP 網絡拓撲結構、反向傳播及梯度下降基本原理,目的是讓學生對神經網絡的作用、結構以及基本原理有初步了解,為后續深度學習奠定基礎。通過該部分內容的學習,讓學生對運用神經網絡解決識別問題有一定的體會。在此過程中,將傳統的智能計算內容,如遺傳算法和蟻群算法應用到BP 網絡參數優化求解過程中,讓學生初步具備知識融合能力。

主要授課及實驗內容5:交叉熵代價函數用于改進BP 網絡學習速率緩慢的問題,該內容的引入是為了讓學生了解深度學習的基礎知識。主要目的是讓學生對深度學習中常見的交叉熵代價函數、損失函數、過擬合和欠擬合等問題有初步了解,并能按照給出的案例進行簡單實驗。

綜上所述,授課及實驗的五個重點內容,全部以完成“手寫數字識別”任務為目標,通過不同方法完成識別任務,讓學生對“特征”有了更加深刻的認識,理解并初步掌握了典型特征提取方法和識別方法。上述每個內容安排一個實驗,實驗采取逐個檢查方式,讓學生講解算法思路和代碼,嚴格把控實驗質量。

4 面向應用場景的課程項目

當經過上述5 個實驗項目后,學生已經初步具備解決識別類問題的能力。為鞏固并深化教學效果,本課程期末安排了人臉識別大作業,學生以3~4 人為一組共同協作完成識別任務,最終以論文報告和小組答辯形式實施考核。人臉識別任務是典型的面向應用場景需求的課程項目,該課題與應用場景緊密結合,極大地激發了學生學習興趣,且人臉識別技術發展日臻成熟,參考資源豐富,有利于學生通過查閱資料采用各類方法實現。本課程通過前期實驗已經積累一定基礎,學生對完成任務既有濃厚興趣,又充滿信心。人臉識別領域有多個專門數據集以及國際通用評測標準,學生完成后可以上傳代碼測試自己算法的性能優劣。通過該大作業,讓學生在前期實驗基礎上,面向實際應用場景,完成具有一定挑戰性的任務,不但提高學生的學習興趣和技能,更重要的是縮短了學校教學與工業應用之間的距離,使得學生今后深入開展深度學習研究和應用智能算法解決實際問題奠定一定基礎。

5 結 語

我校的智能計算課程在教學及實踐內容上的不斷變化,目的就是為培養符合時代發展的、滿足社會需求的人工智能人才。我校智能科學與技術專業從2006 年招收本科生開始,智能計算一直是本專業課程體系中的關鍵支撐性課程,且在人工智能發展強勁趨勢下越來越突出。2015 年我校智能專業獲批湖北省“戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃”,成為我校重點培育本科專業,在此背景下,智能計算課程教學應在提高人才培養質量上發揮更大作用。

通過任務驅動的漸進式教學,學生受益匪淺。本課程實踐內容得到學生們的普遍歡迎,也成為他們寫在簡歷里的重要實踐經歷。由于本專業學生對智能計算基礎理論掌握較好,且有一定的實踐經驗,受到用人單位的歡迎,現有用人單位已經提出預定學生的需求。

盡管智能計算課程采用的教學模式讓學生有較高滿意度,但是,在教學過程中因為受到學時少、學生數理基礎薄弱、教材更新趕不上技術發展速度等因素制約,在教學過程中對理論闡述不夠深入透徹,實驗學時不夠,為完成上述教學任務需要教師額外增加輔導學時,諸如此類問題都是下一步教學改革需要思考的方向。