破解達爾文世紀難題

——記舒德干和他的早期生命與環境創新研究團隊

文/石朝陽 李琛

舒德干獲得國家自然科學一等獎

達爾文以《物種起源》和《人類由來》兩部巨著改變了全人類的自然觀和世界觀,同時也留給后人一些重大難題。《物種起源》天才地提出所有生物共享“生命之樹”的核心思想,但期待后來者能夠實證動物樹的起源成型;《人類由來》試圖從科學上解答“我是誰,我從哪里來?”經典命題,達爾文勇敢與神創論決裂,呼出“人類由低等動物演化而來”,并提出了諸多間接演化證據,然而他更期待古生物學能夠發現人類的基本器官(如口、肛門、鰓裂、肛后尾、頭腦、眼睛、脊椎等)如何依次起源的可靠化石證據。

追尋達爾文的足跡,中國科學院院士舒德干和他領軍的早期生命與環境創新研究團隊,不斷攀登高峰,用一項項科研成果,逐漸逼近答案。

發現清江生物群

2019年3月22日,美國《科學》雜志(Science)發表傅東靜任第一作者、張興亮任通訊作者的研究論文《華南早寒武世布爾吉斯頁巖型化石庫——清江生物群》,首次公布了在中國宜昌長陽地區清江與丹江河交匯處,發現了距今5.18億年的寒武紀特異埋藏軟軀體化石庫,并將其命名為“清江生物群”。

“5.18億年前正是動物門類爆發式出現鼎盛期,我們在從清江生物群采集到的大量化石標本中的4351件進行初步研究,分類鑒定出109個屬,其中58個是全新屬種,比例高達53%。生物學統計顯示,清江生物群的物種多樣性有望超過所有其它寒武紀軟軀體化石庫。”說起心愛的化石,傅東靜一臉興奮,滔滔不絕:“清江生物群中后生動物相對多樣性最大,3600件后生動物化石包含了101個屬,而且在這101個后生動物屬中,85%不具有礦化骨骼,絕大多數是水母、海葵等沒有骨骼的個體。”

清江生物群中軟軀體生物居多,但是各類群動物保存栩栩如生,動物的眼睛、神經、內臟等軟體組織和器官形態結構清晰可見。

《科學》雜志評價:“揭示寒武紀之秘的新寶藏出土了。”英國《自然》雜志也在報道中稱:“清江生物群打開了觀察壯觀寒武紀的又一個窗口,各種新的生物類群前所未見。對于科學家進一步了解早期已滅絕的動物非常重要。”

這篇論文,是由舒德干院士領軍的西北大學早期生命研究團隊20年以來,在國際頂尖學術期刊Nature/Science上發表的第14篇研究論文。“常言道十年磨一劍,近三十年來,團隊在破解早期生命重大難題上磨出了若干短劍和兩把長劍;清江生物群的發現就是繼澄江動物群研究系列性重大發現之后的第二把長劍”,舒德干如是說。

破解世紀“懸案”

在探尋生物演化過程中,“寒武紀大爆發”被稱為進化生物學的一大懸案:大約5.4億年以前,在不到地球演化史1%的時間里,迅速產生了90%以上的動物門類。這被達爾文視為他在1859年創立以漸變論為基調的生物進化論時的第一難題,至今仍被視為“自然科學六大難題之一”。1991年以來,在舒德干院士帶領下,西北大學早期生命研究團隊集中力量圍繞這一國際科學前沿開展持續研究,先后在云南澄江生物群、陜南寬川鋪生物群找到一系列真實可靠的世界級化石珍品。通過“基礎動物亞界”的春光蟲,“原口動物亞界”的仙人掌滇蟲,“后口動物亞界”古囊動物、云南蟲、昆明魚、冠狀皺囊蟲等重要科學發現,團隊揭示了動物三大亞界關鍵門類起源和演化關系,實證了前寒武紀與寒武紀動物演化的連續性,進而首次構建完整的早期動物樹框架圖。這是在達爾文提出地球生命呈“樹形演化”猜想后,首次有學者勾勒出生命大爆發時,基礎動物、原口動物、后口動物三大枝系演化“大樹”基本輪廓。

除了實證研究,西北大學早期生命團隊還大膽進行理論創新,提出“三幕式寒武紀大爆發”新假說。假說認為,從5.6億年-5.2億年,歷時約四千萬年,基礎動物、原口動物、后口動物三大亞界先后依次爆發,完整動物樹框架在地球上首次成型,寒武紀大爆發基本結束。新假說揭示了動物界在4000萬年時間里,從雙胚層到三胚層,再到口肛倒轉、新陳代謝系統不斷升級的演化過程,反映了寒武紀大爆發過程的階段性和連續性,揭示了令達爾文倍感困惑的寒武紀大爆發事件的本質內涵。令人興奮的是,通過化石佐證和相關研究證實,舒德干等人提出的“三幕式寒武紀大爆發”假說已然成為科學界共識。

1996年,舒德干和助手們的論文《云南蟲被重新解釋為最古老的半索動物》和《中國早寒武世一種類似皮卡魚的脊索動物》先后在Nature雜志發表,表明脊索動物于寒武紀生命大爆發時就已出現,澄清了困擾學術界多年的疑惑。這兩篇重要成果的發表,開始了西北大學早期生命研究團隊在世界科學舞臺的精彩展現。此后10年間,團隊先后在Nature/Science雜志發表文章9篇,團隊對寒武紀生命大爆發時生命景觀的多樣性勾勒愈發清晰。而真正被譽為“對達爾文進化論的重要發展”“100多年來關于寒武紀大爆發研究中最重大的關鍵性突破”的研究,是1999年“昆明魚”和“海口魚”的發現。這一發現,將脊椎動物的起源時間向前推進了5000萬年。這些最古老的魚作為所有脊椎動物的始祖,被西方學者譽為“天下第一魚”,并被收錄入中、美、英、德、法、日等國教科書、百科全書、科學辭典和博物館,成為地球生命歷史的經典。

舒德干獲得長江學者成就獎

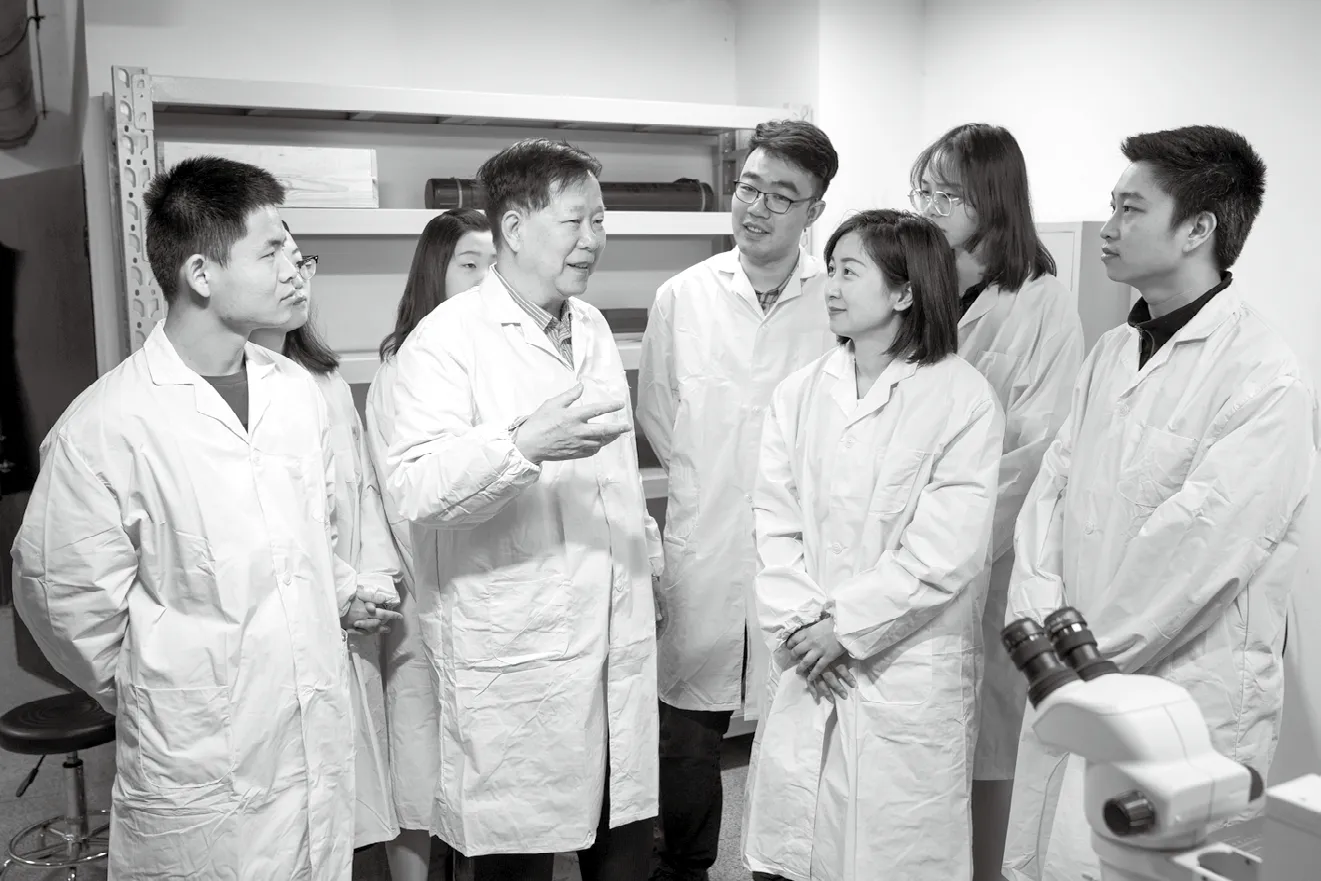

傅東靜向舒德干院士匯報工作進展

載譽歸來

根據動物譜系樹,包括人類在內的所有脊椎動物,都是后口動物亞界大家族的一員,因此,對后口動物起源的研究,正是對人類遠祖的研究。三十多年來,舒德干和他的團隊,用實證方法為回答“我們從哪里來?”這一經典命題做著艱苦卓絕的努力。他們在國際上首次揭示出脊椎動物、頭索動物、尾索動物、棘皮動物、古蟲動物等后口動物亞界幾乎所有門類的原始代表,實證了早期動物樹中人類遠祖起源演化的多個關鍵節點,一次次將人類對于遠祖的認識向前推進。“冠狀皺囊動物”的發現,更是找到后口動物亞界生命大爆發這掛“鞭炮”的引線。

除了14次叩開Nature/Science等國際頂尖期刊大門,該團隊系列研究成果還先后獲得國家自然科學一等獎1項、二等獎1項,教育部自然科學獎一等獎2項,長江學者成就獎一等獎1項,兩次入選“中國十大科技進展”,兩次入選“中國高校十大科技進展”。經國家重點學科、陜西省和教育部創新團隊發展計劃的培育,西北大學早期生命研究團隊已發展成為在國際科學前沿具有重要影響的“國家創新研究群體”。

通過數十年如一日不懈努力,該團隊在古生物學研究領域已然位居全球第一梯隊。他們完成了看似“不可能的任務”:地方高校不僅能做好基礎學科研究,還能做出國際一流成果。

傳道授業文化基因代代相傳

西北大學早期生命研究有悠久歷史。早在上世紀四十年代,著名古生物學家楊鐘健院士、霍世誠教授、陳潤業教授、翦萬籌教授、邱樹玉教授等就為組建古生物學與地層學學科作出重大貢獻。1995年,在舒德干組織協調下,“西北大學早期生命研究所”成立,凝聚了一支以動物門類起源與早期演化為主攻方向的研究隊伍。目前研究團隊中的中青年骨干,張興亮、華洪、韓健、張志飛、劉建妮、傅東靜等中青年學術骨干均為西北大學自主培養。

“西北大學早期生命演化研究學術團隊”是一個素質優良、結構合理的學術梯隊。團隊目前在職的8名主要研究人員,年齡從70歲到36歲,全部具有博士學位及在海外留學和國際合作研究、主持國家級基礎研究課題經歷。院士1人,杰青2人,優青1人,長江學者特聘教授3人,青年長江學者1人。中科院院士翟明國曾用“有信念、有堅持”評價該團隊:“有信念,就是有科學理念和問題導向。他們以生命演化為核心,以生物進化鏈條(生物樹)為關鍵,發現問題和解決問題;有堅持,就是潛心研究,不見異思遷。”

面對媒體,舒德干院士說:“我們其實沒有什么特別才智,只是有一顆堅持的心。也可以說是‘咬定青山不放松’吧!”也有人將他們的研究發現看作“好運氣”,然而這好運氣背后,潛藏著找尋的艱難和嚴密論證的辛勞。一個人、一臺顯微鏡、上千塊化石,冷板凳一坐也許就是幾十年。若是沒有破解世界科學難題的勇氣和信念、沒有“咬定青山不放松”的執著和堅持,如“冠狀皺囊動物”這樣來自5.35億年前、僅有1毫米的遠古生物,如何得以呈現在世人面前?團隊年輕的女科學家劉建妮說:“出野外,背著幾十斤化石‘轉山’是常有的事,在地形奇特的山區與危險擦肩而過也已習以為常。然而,勞累和危險其實都不及坐冷板凳更可怕。直到有一天,我們不再覺得板凳是冰冷的了,就會發現,離我們所要追求的東西也就不遠了。”

在地處西北的省屬高校做研究,不僅要坐得住冷板凳,還要耐得住清貧,頂得住壓力。舒德干笑談,18年前,給Nature投稿的“昆明魚”照片,是他們在地質系男廁所“自建暗室”沖洗出來的;1米83的張興亮在讀碩士時跟他出差,每每點菜時都會說“舒老師,咱們就點個燒豆腐吧”……即便這樣的條件下,面對國外科研院所邀約,舒德干和他的團隊,依舊不為所動:“最好的研究要由中國人來做”,這是他們的回答。在談到對研究對象命名時,舒德干說:“我們之所以為所發現的古老生物以‘華夏鰻’‘云南蟲’‘昆明魚’“長江海鞘”等字眼命名,就是為了紀念發現它們的地方,記載中國在科學史上的重要貢獻。”

2017年2月,接受新華社等中央媒體采訪時,舒德干介紹成果的第一句話這樣說:“‘冠狀皺囊動物’的發現,主要貢獻者是韓健,韓健是論文第一作者,野外工作和實驗室工作基本是由韓健完成的。”記者當即感嘆,“團隊領軍人物有這樣的胸懷和格局,真令人羨慕。”“要盡快把年輕人帶起來、推上去,引導文化基因代代相傳、優勝劣汰。”“學術傳承高于個人得失,團隊帶頭人要為年輕人創造最大的發展空間,讓年輕人擁有獨立的研究方向,并對前途充滿信心。”舒德干這么說的,更是這么做的。正是在舒德干從入門到成才、從為學到為人的教導引領下,團隊內部的共享交流十分順暢,團隊整體資源優勢得到充分發揮,“學術之樹”得以茁壯成長,枝繁葉茂。

團隊

這樣優秀的團隊,正是舒德干將“文化基因”代代相傳理想最好的注腳。

公誠勤樸 一種特殊的精神力量

有人把古生物研究團隊科學的梯隊、豐碩的成果,歸結為“舒德干現象”,舒德干連忙推辭:“這不是什么個人現象,我們是西北大學的團隊,其實秉承的是‘公誠勤樸’校訓,學習的是侯伯宇精神。”

舒德干獲得自然科學一等獎后,曾受到國內高校高薪厚職邀請。他說,“我舍不得西大這地方,在這里,我們能更心無旁騖地搞研究。”

舒德干院士和傅東靜老師及學生團隊(馬騫攝影)