幼兒教師知識共享的意蘊、范式與實踐路徑

王 亞

(阿壩師范學院 教師教育學院,四川 汶川 623002)

20 世紀60 年代以來,世界范圍內教師教育的實踐話語由“追求數量”轉向“關注質量”。80 年代,以美國為代表的西方國家掀起了教師專業化發展運動。其中,我國教育界始終“堅持扎根中國大地辦教育”,在長期實踐探索和不斷創新中實現傳統師范教育向現代教師教育的轉型發展,并相繼提出了“科教興國、人才強國”、“優先發展教育事業”、“培養高素質教師隊伍”等重大時代命題,頒布了《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》、《大力推進教師教育課程改革的意見》、《教師教育課程標準(試行)》、《幼兒園教師專業標準(試行)》、《學前教育專業認證標準》、《關于學前教育深化改革規范發展的若干意見》等系列文件,新時代伴隨著我國教師教育內涵式發展,幼兒教師專業化發展也迎來新機遇。教師知識是促進教師專業化發展的重要條件,受到學界的廣泛關注,森格(Senge)、達文波特(Davenport)、赫德森(Hendreiks)、辛濤、葉瀾、林崇德、鐘啟泉等眾多國內外學者均從不同角度開展相關研究[1]。共享理念賦予幼兒教師業務知識提升與專業發展的新樣態和新機制,將教師知識和共享理念融入新時代幼兒教師教育視域,能有效實現幼兒教師專業化發展。簡言之,研究幼兒教師知識共享對促進幼兒教師專業發展和幼教事業健康發展具有重要意義。

一、幼兒教師知識共享的意蘊

隨著知識經濟、共享理念、幼兒教師專業化發展等多重話語體系的立體交融,諸多關注幼兒教育事業長遠發展的學者開始從不同視域透視幼兒教師知識共享的發展樣態和作用機制。正是這些扎根社會發展實踐脈絡與教師專業發展本真訴求的深度融合,有效提高了幼兒教師知識共享的發展視域和實踐進路,有助于指導本研究對幼兒教師知識共享進行多維度考察。從知識共享的本質出發,幼兒教師的知識共享無法脫離“學習”本質,它是知識傳播者與知識重構者間依托知識為載體進行外化、傳遞、同化、順應、組合化和社會化等協同互動[2],并形成個體全新知識結構和行為能力的過程[3]。從教師職業專業化發展上講,專業知識是幼兒園教師專業三大標準之一[4],是從事幼兒教師資格認證的重要指標,是幼兒教師專業化發展的重要標志。從實踐脈境而言,幼兒教師在日常復雜的教育教學生活中具體運用的知識——教師實踐性知識,是被康萊莉等人認為的貫穿于教師實踐全過程的知識[5],是幼兒教師以反思性實踐者角色,通過內隱和外顯共同學習進行建構的過程[6]。綜上,幼兒教師知識共享本質是依托日常教育教學實踐經驗的他組織引領,進行自我有效建構,無限趨近幼兒教師職業水準,實現幼兒教師專業化和幼兒教師事業全面發展的動態過程。

二、幼兒教師知識共享的范式

依據庫恩在《科學革命的結構》中闡釋的“范式”概念[7],本研究立足幼兒教師專業發展視域,通過對幼兒教師知識結構體系、要素和專業成長規律等方面的綜合考察,發現幼兒教師知識共享存在以下范式:聚合——分工協同的預設范式、爭鳴/傾聽對話的他組織范式、發生——共振的自組織參與范式。

(一)聚合——分工協同的預設范式

聚合——分工協同的預設范式是以先在共享目標為前提,構建的一種幼兒教師知識共享的常見范式。以明確的知識共享交流傳播目標將不同學科間、年級間、學緣間的幼兒教師聚合在一起,構筑知識共享協同的“布爾迪厄式”場域。在這一過程中形成任務推進、問題解決、活動建設為實踐內容的知識共享運行機制。但會出現,諸如,遇到個體認為自身掌握的知識有價值,是重要的競爭資源,防止自身喪失競爭優勢,不輕易與人分享等情況[8]。為防止“知識共享真空”,需要進行精致化的組織分工與序化,具體包含:有效討論、真誠合作、自愿分享和科學引導,以此來進一步規避少數人強勢話語、多數人不思考的情況。最大限度激發成員之間的主體意識和內蘊動力,只有這樣才能產生最大化的知識共享效益[9]。聚合——分工協同的知識共享范式雖借助外在預設目標、序化運行機制等技術工具,但是最終形塑的共享場域不是以預設目標為最終歸宿,而是在共享過程中一方面盡可能發揮幼兒教師聚合這個他組織的引領作用,另一方面激發主體生命自覺性,形成效率高、分析全面、意境深遠的知識共享共建環境。

(二)爭鳴/傾聽對話的他組織范式

爭鳴/傾聽對話的他組織范式是受“某方面知識權威”影響下的知識共享模式。從知識共享的組織形態來看,傳播者、接受者和被傳播知識是知識共享的三大構成要素,本質是一種組織間的對話過程。伴隨著對話過程中傳播者和接受者之間以文化資本為話語背景的“組織搖擺”,呈現出爭鳴為主或傾聽為主的知識共享他組織形態。兩者雖然都會出現“某方面知識權威”并受其影響,前者是在一種多元、開放的話語生態場域中,知識共享領域的“絕對權威”處于受動者地位,幼兒教師成為知識共享過程的“相對權威”,居于傳播者的主動地位。立足不同觀點的幼兒教師通過爭辯、訴說等對話表征形式外顯個體的“先前體驗”,“絕對權威”則通過教師群體知識進而透視教師個體知識,并對知識本身進行認可、反饋、反駁等認知技術處理,促使教師個體形成自己的思維方式和問題解決策略[10]。后一種,也即傾聽對話的知識共享他組織范式,呈現傳統的知識傳播者“絕對權威”地位和幼兒教師的被動接受地位的他組織。“絕對權威”在分享經驗、分析問題、得出結論等對話過程中表現的話語具有強勢的主導作用。整個聆聽環節中,創設的是在一種以權威者講授和幼兒教師聆聽的話語生態圈,知識共享指向對“某方面知識權威”所占有的知識和經驗的理解和接受,并接受來自權威個體的單向聚合性思維和操作性技能為主要表征的知識。

(三)發生——共振的自組織參與范式

隨著知識共享過程中幼兒教師合法的邊緣性參與[11],及教師個體自組織機理聯合促成知識發生和知識共振,形成了知識共享結果形態的生成范式。內在要求幼兒教師主體意識覺醒,并以啟動內在的“自組織”運行機制為前提。彌合“在場”的幼兒教師知識共享、教育文本知識共享對話、跨越時空局限的多元對話等。幼兒教師通過線上和線下資源交融,突破上下級服從與依附痼疾、不同教師專業、學歷、生活環境等的差異性特征、知識共享中的教師認知偏差等干擾因素[12]。基于自組織系統進行知識共享,這種范式有效突破傳統的教師身份、實現個體經驗與全體經驗的全方位共享,由共同的“他組織”走向完全的“自組織”,進而變革教師自身的理解方式和解釋思維,實現自身教育教學樣態的更新和知識量擴容,并能在全面發展學生核心素養宏大背景下,形成新的教育文化與創新實踐的必備品格和關鍵能力。

三、幼兒教師知識共享的實踐路徑

(一)激發幼兒教師知識共享自覺性

常見的幼兒教師知識共享范式強調“某方面知識權威”或客觀知識體系單向式傳遞過程。偏執于教師個體只需被動模仿或實踐外在知識的慣習性強勢話語,“他組織”運行機制主導了幼兒教師知識共享,其代價是有意遺忘幼兒教師的“自組織”所彰顯的主體性價值對其專業發展的積極效用。因此,幼兒教師通過知識共享實現自身專業發展勢必要以激發自身對知識共享的內在驅動力、自覺性為前提。具體而言,一方面,建立幼兒教師知識共享的心理路象和主觀意向,讓幼兒教師在每次參與或分享知識的過程中有明確的心理圖式,在此基礎上,充分調動認知策略和心理力量,積極投入并以合法的邊緣性參與到知識共享,獲得自身的身心體驗。另一方面,樹立專業發展信仰和淬煉知識共享對話方式,形成以立德樹人為核心動力,多元價值和多樣實踐同構的差序格局式知識共享場域。喚醒并激發幼兒教師的“主我”[13],形成個體主體性價值導向的話語表征體系,激發幼兒教師知識共享主觀自覺性。

(二)構建幼兒教師知識共享共同體

幼兒教師知識共享共同體是通過知識傳播與吸納、內化與生成核心,由共同的專業發展目標與價值取向、興趣與信仰、要求與規則、職業認同與歸屬等要素同構的教師專業發展他組織。正如斐迪南所言:這是一種持久的和真正的共同生活[14]。具體來說,首先,要加強培育幼兒教師間知識分享意識,破除傳統的囿于行政命令、科層管理羈絆下的異化的幼兒教師知識分享,立足幼兒教師間生命自覺,發揮知識共享共同體這一他組織的引領價值,加強同事間、學科間、校際間真誠合作和深度共享。其次,鞏固提升高層次幼兒教師間知識共享。富蘭等人批評低層次教師合作為高層次教師知識共享指明了方向[15]:關注教師間物質化、技術層面分享的同時,應更多傾向教育、教學、課程、長期專業發展愿景等深層次共享。再次,建立健全幼兒教師知識共享他組織機制。達文波特(Davenport)揭示了知識的自利、排他屬性[16],與知識分享內在的合作、利他精神存在客觀矛盾。因而,需要形成社群化、顯性化、組合化、內在化等方面構建的立體互動有序循環的幼兒教師共享他組織機制。最后,構建幼兒教師知識共享生態場。“應形成對當前教師共同體的超越認識,并以生態哲學的視野重新審視教師共同體,還原教師共同體本真,建立生態、平衡、整體、有機的教師共同體”[17]。克里(Corrie)進一步給予的啟示是:構建改造幼兒教師共同體的組織文化,調整不同角色的交往范式,精心設計對話活動,積極轉型領導方式,重整學校文化內涵[18]。

(三)形塑幼兒教師知識共享SCIE 模式

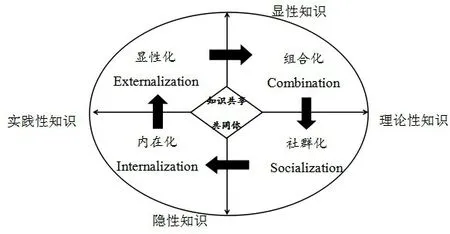

根據野中于次郎等人理論,知識的社群化、顯性化、組合化、內在化是完成知識共享與創造的重要模式[19]。本研究嘗試以激發幼兒教師知識共享自覺性,構建幼兒教師知識共享共同體為核心,形塑幼兒教師知識共享的SCIE 模式(S=Socialization,社群化;C=Combination,組合化;I=Internalization,內在化;E=Externalization,顯性化)(見圖1)。從縱向上看幼兒教師知識是顯性知識與隱性知識的聚合,從橫向上看是理論性知識與實踐性知識的整合。幼兒教師知識共享共同體的建立是整個知識共享系統有效運行的核心機制,在此基礎上,形成了顯性知識與理論性知識的組合化,顯性知識與實踐性知識的顯性化,理論性知識與隱性知識的社群化,實踐性知識與隱性知識的內在化四種不同類型的知識共享實施模式。因此,共享雙方如果呈現的知識類型是顯性知識與理論性知識,就應該采取組合化的應對策略,突出兩種類型知識之間的組合,從而產生個體新的經驗。共享雙方如果呈現的是理論性知識與隱性知識,就應通過社群力量探尋理論性知識與隱性知識二者之間的契合點,將個體自創內容通過社交媒體等形式為其他成員提供知識轉化。共享雙方如果呈現顯性知識與實踐性知識,就應該通過顯性化的知識反思,找尋二者之間的內在關聯性,實現知識的有效轉化。幼兒教師知識共享共同體能有效擺脫不同類型知識之間的梗阻,幫助不同形態下的知識共享形式能夠實現良性互動和有機循環,為知識共享實施共構良性生態場,促進幼兒教師進行高端的、觸及靈魂深處、彰顯生命價值和專業發展愿景的知識共享。

圖1 幼兒教師知識共享SCIE 模式

四、語結

幼兒教師知識共享內含深厚自我學習、專業發展、反思性實踐的教育意蘊。同時,深入探究當前幼兒教師知識共享的實踐情況,發現有:聚合——分工協同、爭鳴/傾聽對話、發生——共振等三種典型共享范式。在充分探討不同范式對幼兒教師知識共享優勢與不足的基礎上,研究認為:在幼兒教師知識共享的發展路徑中,應充分激發知識共享自組織的主體作用,有效發揮知識共享他組織的引領作用,交織融通他組織與他組織的聚合作用。具體來說,激發幼兒教師知識共享自覺性,讓幼兒教師深知學習和專業發展是自己的事情,彰顯教師個體的自組織對業務知識和專業發展的主體作用;構建幼兒教師知識共享共同體,激發教師間知識共享美好愿景,發揮他組織對教師個體知識共享的引領作用;最后,實現幼兒教師知識共享自組織和他組織的有效聚合,形塑幼兒教師知識共享SCIE 模式。