科技資訊

中國科研人員創制出油菜高產新株型優異種質

8 月21 日,中國農業科學院油料作物研究所油菜分子改良理論與技術創新團隊利用CRISPR/Cas9 基因編輯系統敲除油菜BnaMAX1s基因,創制出新的優異株型種質,為油菜高產新品種培育提供了優異種質資源,油菜單株產量因此有望再提高約30%。這一最新研究成果近日在線發表于國際知名期刊《植物生物技術雜志》上。

論文通訊作者、油料所研究員華瑋介紹,油菜的株高和分枝數是其株型的關鍵組成部分,也直接影響產量。降低株高、增加分枝數能夠使植株維持一定的生物量,是實現油菜高產的有效途徑之一,但目前缺乏可利用的育種資源。因此,改良油菜株型結構是油菜育種的一大挑戰。

論文第一作者、油料所助理研究員鄭明介紹,他們通過設計特異的靶標利用CRISPR/Cas9基因編輯系統,在春油菜體內同時編輯油菜中BnaMAX1 基因的兩個同源拷貝,獲得了表型為半矮稈、多分枝和多角果的編輯植株。與對照相比,編輯植株株高降低,一次分枝數增多,單株角果數增加,單株產量提高約30%。

據悉,該研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、中國農科院科技創新工程等項目的支持。

(侯文坤)

來源:新華社

我國完成首次大氣湍流原位探測實驗

中科院合肥物質科學研究院安徽光機所大氣光學研究中心吳曉慶研究員、羅濤研究員帶領課題組,日前圓滿完成了由中科院空天信息研究院牽頭的臨近空間科學實驗系統戰略性先導專項(以下簡稱“鴻鵠專項”)在青海省大柴旦地區、西藏自治區拉薩市等地同步開展的大氣湍流原位探測及湍流探空等實驗。

據介紹,本次飛行實驗浮空器平臺首次實施了不同高度的受控飛行和大范圍迂回飛行,總飛行時間為13 小時8 分鐘,最大飛行高度為21625 米,在21~22 千米高度平飛時間為10 小時16分鐘,在16~17 千米高度平飛時間為45 分鐘,飛行平臺和大氣湍流原位測量科學載荷按計劃完成了所有飛行和實驗科目,數據記錄完整,實現了預期目標,第一階段實驗取得圓滿成功。

據悉,本次實驗是“鴻鵠專項”2019年度在青藏高原地區的首次大型實驗,后續還將進行第二次飛行實驗和地基觀測實驗。

(吳長鋒)

來源:《科技日報》

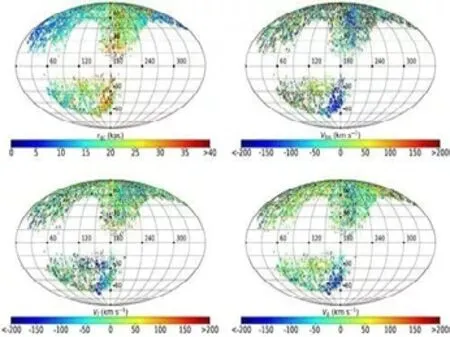

國家天文臺等利用LAMOST數據發現40余組銀河系暈子結構

近期,中國科學院國家天文臺博士生楊成群、研究員薛香香,西華師范大學博士李靜,以及國家天文臺博士張嵐、研究員劉超、趙剛等,利用LAMOST DR5 中K 巨星的三維位置和三維速度,在銀河暈中找到40 余組子結構,包含近2000 顆恒星。其中包括大量的人馬座星流、麒麟座星環、室女座致密區、孤兒星流等銀暈中已知子結構和其他未知子結構的成員星,并第一次給出了銀河系暈中大樣本子結構的六維參數信息。這些信息更加精確地展現出銀河系現在的結構以及其過去的吸積歷史。該項研究成果已經發表在國際天文期刊《天體物理學報》(ApJ,2019,880,65)上。

標準宇宙學冷暗物質模型(ΛCDM)認為銀河系這類較大尺度的星系是由小的星系并合或吸積產生。因此如果能夠找到發生星系并合或吸積的證據,就可以很好地支持這一理論。通常星系在發生吸積并合時,會在其周圍的空間(暈)中留下原星系的殘骸,例如星流(stream)、致密區(overdensity)、殼層(shell)等子結構(substructure)。

來源:光明網