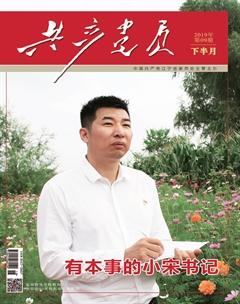

有本事的小宋書記

李勝基

“告別繁華都市,來到田間地頭;虧欠自家老小,奉獻一方熱土;‘冷落朋友同事,溫暖貧困群眾……總有人問我‘到底為啥圖啥,我沒有心思作精心回答。因為,村民脫貧致富任重道遠,時不我待,我要堅定地走下去!”

——摘自宋楠楠日記

作為省城的一名干部,對“三農”情況了解多少?重錘響鼓、惠及百姓,從何入手?如何打贏脫貧攻堅這場硬仗?這些問題如果放在一年半前,剛擔任沈陽市康平縣二牛所口鎮劉家窩堡村第一書記的宋楠楠或許還云里霧里茫然不知。而今,他的回答簡短精練——“做一樣,成一樣!”

一枚雞蛋的“升值”??

劉家窩堡村共有330戶、1300人,大多靠天吃飯;全村7000多畝地上種植的全是玉米,旱災頻發;村里無支柱產業,村集體收入賬面數字為零,鰥寡孤獨老人和留守兒童居多……

人生地不熟,兩眼一抹黑。2018年4月,宋楠楠帶著滿腔熱情來到劉家窩堡村,首遇的不是掌聲和笑臉,而是興致勃勃招商引資卻屢屢碰壁夭折,還有鄉親們私底下不中聽的議論。“還是想得簡單了!”宋楠楠在心里這樣批評自己。確實,村子的資源情況、優勢劣勢、群眾的實際情況不摸清楚,就想通過引進大企業,讓全村人一下子都富起來,顯然是不現實的。

“脫貧攻堅是座大山,而我愿做那移山的愚公。從零開始,一件事接著一件事干,只要工作做實了,路子對了,方法得當,搬走貧困這座大山并不難。”宋楠楠開始著手狠抓支部建設,與支部成員談心交心,向全村41名黨員吹響了脫貧攻堅集結號——“如果鄉親們不富起來,我們黨員就不算合格黨員!”為了黨員有個好的活動場所,宋楠楠把自家的家電、沙發、桌椅都搬到了村部;為了節省經費,他親自動手修繕村部。在大家的共同努力下,黨代表接待室、黨員活動室、農家書屋相繼建立完善。宋楠楠多次組織黨員和村民代表到外地參觀學習黨建工作經驗,建立了黨員微信群、劉家窩堡村微信公眾號,定期推送黨建知識,并在網上受理社會保障、證件辦理等為民服務事項……

劉家窩堡村窮的根源是什么?家家有本“難念的經”,難在哪里?通過入戶調查,宋楠楠一家一家地搞清楚,一點一滴地問明白,每到一家他都盡量多停留一會兒,房前屋后轉一轉、看一看,“了解得多,心中才有底數,才能找到突破口”。

宋楠楠在走訪時發現,一個外來的小商販每隔兩三天就騎著電動車走家串戶,樂此不疲地做著“笨雞蛋”的生意。得知外來商販上門收購每枚雞蛋才幾角錢,再聯想起城里人對“笨雞蛋”的熱衷,宋楠楠眼前一亮:“百姓增收脫貧,這枚小雞蛋就是我苦尋的‘大突破口。”

說干就干,干就干好。宋楠楠親自代言,叫響“宋書記扶貧笨雞蛋”品牌,訂制了精美的包裝盒,充分利用微商平臺大力推銷,對各家各戶的雞蛋統一定價、統一收購、統一銷售,保證雞蛋品質、產量、配送……“宋書記扶貧笨雞蛋”迅速在網絡上“火”了起來,雞蛋的“身價”翻了3倍多,熱銷全國各地。借助“笨雞蛋”的東風,宋楠楠開辦了自己的淘寶店鋪——“土味康平扶貧館”,在做好“微商”的基礎上加入“電商”,農產品銷售品種又加入“笨雞”、小米、地瓜等特產,建成了助推劉家窩堡村健康快速發展的自媒體平臺。僅用了一年時間,宋楠楠就用新思路大膽識、不辭辛苦和80多萬元的農產品銷售額,令全村百姓刮目相看。

一條土路的“變身”

過去,村民們收糧食是件愁事,承包地雖然離家不遠,但無“路”可走,開車得多走五六公里,繞過鄰村才能把糧食拉回家,經常被鄰村人笑話。其實,通往田地有一條田間土路,但一點小雨就能將其變成泥坑密布的“陷阱路”,就連摩托車都只能望“路”興嘆。

“不等不靠,不推不拖,凡有利于百姓的事,就堅決干、馬上干!”宋楠楠把村路實情通過微博和微信朋友圈發布出去,許多愛心人士立即伸出援手。

2018年6月1日,這條千人企盼的路終于開工了。然而,那條土路狀況實在太糟糕了,拉砂石的大車無法進入,只能把砂石卸在村外。施工隊已經就位,可如何把砂石運進去成了當務之急。就在宋楠楠急得直蹦高的時候,各家各戶的大門悄悄打開了,沒有大喇叭組織,沒有村干部號召,群眾自發行動起來,拖拉機、手推車齊上陣,一趟又一趟,一點又一點,砂石山終于被“搬”走了……

砂石路建成后,像新生兒一樣有了名字——佳澄路,諧音“家成”,寓意大家齊心協力而成。路牌上還有一行小字:“有一天,我會變成水泥路的!”

一年后,砂石路如約變身為水泥路。駐村第一書記宋楠楠也真正“住”進了群眾的心坎,群眾對他的稱呼也由“小宋書記”變成了“有本事的小宋書記”。

但“小宋書記”的本事,遠遠不止這些。

宋楠楠邀請農業專家來村,對村里的土壤、水文、環境等影響農作物生長的各項條件進行考察并提出了改良意見,劉家窩堡村計劃三年內建成蔬菜大棚產業區和1座酒廠;自掏腰包買來新種子,引導群眾種植優質小米、地瓜、酒高粱、“水果玉米”等,不承想,“水果玉米”剛一上市便被搶購一空,成為供不應求的“網紅農產品”;建成“村民福利超市”,村民可憑參加村集體組織的公益活動和到村部“農家書屋”看書、敬老愛老等活動換取積分,積分可以到“村民福利超市”兌換日用商品;帶領村干部配合支教老師,免費開辦兒童課后托管班,全村40多名小學生在課余時間有人管、有人教、有收獲、有快樂,家長們無不拍手歡迎;如今的村集體收入,賬面上的數字雖依然是零,可那是因為錢都被不停地投入到全村產業發展、硬件建設和改善民生上,正在實現良性循環……

一個老年之家的“新生”

“他對我們,真是比對自己的親人還親!”在劉家窩堡村“失能老人日間照料站”(以下簡稱“照料站”),幾位大爺大娘拉著記者的手,不停地道著“小宋書記”的好。

通過研究城市居家養老的做法,結合村里鰥寡孤獨老人的實際情況,宋楠楠帶領全村人和愛心人士建成了這個老年之家。這里有寬敞明亮的娛樂室、休息室和餐廳,為了老人安全,窗臺角、門角、墻腳都包了起來,呼叫鈴等應急設施和“五星級旱廁”等無障礙設施一應俱全,村衛生室也搬到了老年人身邊。村民每天早晨外出務工務農前將家中老人送至照料站,村里聘專人負責照料老人們的日常生活,傍晚子女回來后再將老人接走。這個做法不僅得到了全村村民的響應,更得到了康平縣各級組織的大力支持。如今,照料站每天都有20多位老人來這里享受快樂生活。

“照顧上了年紀的老人,是一件擔風險的事,你就不怕攤上事嗎?”不少人和記者一樣,心存這樣的疑問。“群眾的眼睛是雪亮的,心里是有桿秤的。身為共產黨員,就得拿群眾當親人,就得有這個責任心。”宋楠楠擲地有聲地回答道。

確實,群眾和各級組織的眼睛都是雪亮的。“沈陽市身邊好人”“沈陽市優秀鄉村振興人才”“康平縣第六屆道德模范”等榮譽稱號接踵而至,宋楠楠的知名度、好評度和村民生活水平都越來越高。采訪結束時,宋楠楠認真地對記者說:“我的事情在別人眼里可能是故事,但對自己而言,只是完成本職工作而已,而且以后我會更加努力的。”