秋收起義

夏遠生 李濤

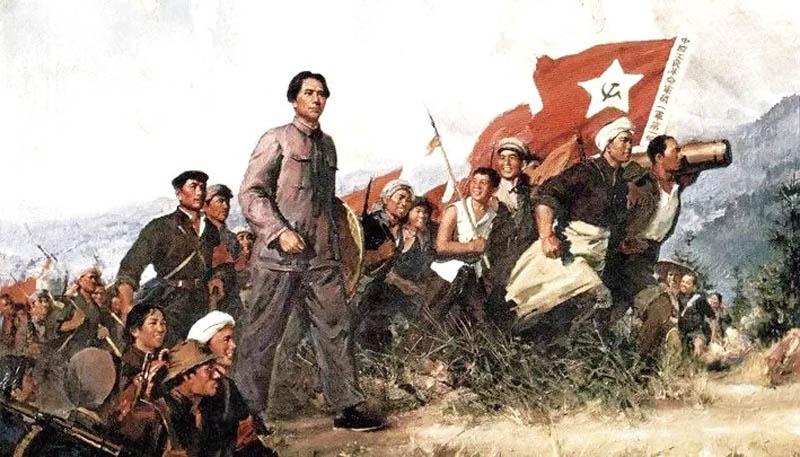

“秋收時節暮云愁,霹靂一聲暴動。”1927年9月9日,毛澤東領導了著名的湘贛邊界秋收起義,從此走上了領導中國革命武裝斗爭的軍事生涯。秋收起義的發動沉重打擊了湘贛兩省的反動勢力,也由此揭開了中國革命斗爭由城市轉向農村,進行工農武裝割據的序幕。秋收起義是中共黨史軍史上的三大起義之一。 《老子》曰:一生二,二生三,三生萬物。在秋收起義前后的數年,就由數個具有決定意義的“三”,開啟了中國人民革命的新起點。

三次到了“外婆家”

1917年、1927年、1930年,毛澤東曾3次到文家市進行革命活動。因母親姓文,青年毛澤東,把這個地方,稱為“自己的外婆家”。

1917年,即將從湖南一師畢業的毛澤東,應文家市鐵爐沖的同窗好友陳紹休之邀,來到文家市進行了10多天的社會調查。那一次,毛澤東不僅走遍了鐵爐沖周邊的鄉村,還走進里仁學校傳播進步思想。臨走的時候,毛澤東在陳家的后山種上了兩棵板栗樹。如今,這兩棵樹依然是郁郁蔥蔥,每年碩果累累。

1930年8月的文家市大捷,是毛澤東第3次來文家市,也是他率領紅一軍團取得近乎全殲一個旅輝煌成果的一次戰役。

當然,毛澤東來文家市3次中,最重要和最有影響力的,還是要數第2次的文家市會師。

三次關鍵會議

決策秋收起義的沈家大屋會議“八七”會議后,為了加強對秋收起義的領導,中共中央決定改組湖南省委,指定彭公達為新省委書記,派毛澤東以中央特派員身份回湖南,貫徹中央新政策,領導湖南秋收暴動。

1927年8月16日,彭公達在長沙市北門外沈家大屋主持召開會議,傳達了“八七”會議精神,改組了中共湖南省委。8月18日,改組后的湖南省委舉行第一次會議,搞完農民土地問題調研的毛澤東,趕到長沙城里參加了沈家大屋會議。

沈家大屋會議的主要決策是:旗幟鮮明打出中國共產黨的紅旗,拋棄沿用的國民革命軍青天白日旗;強調發動起義,單靠農民的力量是不行的,還必須有軍事的幫助;提出比較完整的土地革命綱領,重視解決農民的土地問題;明確秋收起義要建立工農兵專政的政權。

部署起義的安源軍事會議9月初,毛澤東在安源張家灣召開軍事會議,具體部署秋收起義。毛澤東傳達了“八七”會議精神、湖南省委改組情況和秋收起義計劃。

會議正式成立了以毛澤東為書記的中共湖南省委前敵委員會作為起義的指揮機關,同時決定以駐扎修水、銅鼓的江西省防軍暫編第一師為基礎,將參加秋收起義的部隊統一編為工農革命軍第一軍第一師。會議決定起義隊伍分三路,第一團奪取平江縣城,第二團奪取萍鄉、醴陵縣城,第三團奪取瀏陽縣城。爾后三路會攻長沙城。

安源會議后,毛澤東寫信給湖南省委,強調長沙城內的起義必須與前方的軍隊配合,待起義軍逼近長沙時方能實行,不可輕舉妄動。9月5日,湖南省委收到毛澤東在安源寫的信,立即按照信中提出的長沙暴動要與前方軍事行動相配合,否則會失敗的指令,抓緊城鄉秋收起義的各項部署和準備。

實施大轉兵的文家市前委會議工農革命軍的三路人馬分別從各自的駐地出發,朝預定的目標猛撲過去。然而,三路起義部隊小勝后敗,先后受挫。三路起義軍余部,按照毛澤東的指示,會師瀏陽文家市。當時,失敗主義和拼命主義這兩極的情緒,籠罩著全軍上下。

9月19日,瀏陽文家市里仁學校,前敵委員會在書記毛澤東的主持下召開會議,討論“向何處去”。毛澤東主張退向湘南山區,先做個“山大王”站住腳再說。毛澤東認為敵強我弱,革命轉入低潮,敵人的主要力量在中心城市,目前攻占中心城市已不可能。因此,要改變攻打長沙的計劃,轉移到敵人統治力量薄弱的湘粵贛邊境的農村中去,找個歇腳的地方,同農民相結合,堅持農村斗爭,保存、發展革命力量。

毛澤東反復做說服動員工作,得到盧德銘等多數委員的支持,前敵委員會才通過表決認可了毛澤東的意見,最后作出決定:經萍鄉退往湘南。

三個“第一”

人民軍隊歷史上第一面軍旗的誕生1927年8月1日爆發的南昌起義,是中國共產黨打響武裝反抗國民黨反動派的第一槍。但根據中共中央關于這次起義的指示精神,起義部隊仍沿用了國民革命軍第二方面軍的番號,打出的也是國民革命軍的旗幟。

8月18日,在長沙市郊沈家大屋召開的湖南省委會議上,毛澤東堅決主張:秋收起義時“我們應高高打出共產黨的旗子”,以共產黨自己的名義領導人民革命。9月初,根據中共中央指示精神,湖南省委前敵委員會把位于修水、銅鼓、安源等地的革命武裝統一編成工農革命軍第一軍第一師,不再沿用國民革命軍的番號。同時,起義部隊使用了一面自己設計的旗幟。這是人民軍隊歷史上的第一面軍旗。它的設計者是時任第一師師部參謀、曾經留法勤工儉學的何長工,以及副官楊立三、參謀處長陳樹華。

因為沒有現成的樣子,三人經過反復研究,模仿蘇聯紅軍的式樣,設計出帶有鐮刀、斧頭、五角星的工農革命軍軍旗。旗幅為紅色,象征革命;中央為白色五角星,象征中國共產黨領導;星內嵌有交叉的黑色鐮刀、斧頭,象征工農大眾緊密團結;靠旋桿一側旗幅縫有白布條,上面用繁體字豎寫著“工農革命軍第一軍第一師”的字樣。

第一次確立支部建在連上的制度9月19日,工農革命軍的三個團會師于文家市,全部兵力已由原來的5000人銳減到1500人。晚上,前敵委員會在文家市里仁學校召開緊急會議,討論下一步行動。

9月21日,起義部隊在毛澤東的率領下,開始向羅霄山脈中段轉移。至此,起義部隊的進軍方向完全改變,由向長沙進攻改為向湘贛邊的農村山區進軍。

9月29日至10月3日,毛澤東在江西省永新縣三灣村,領導了舉世聞名的“三灣改編”,他創造性地確立的“黨指揮槍”“支部建在連上”“官兵平等”等一整套嶄新的治軍方略,從政治上組織上保證了黨對軍隊的絕對領導,是我黨建設新型人民軍隊最早的一次成功探索和實踐,標志著毛澤東建設人民軍隊思想開始形成。

入黨誓詞中第一次加入“永不叛黨” 三灣改編后,起義部隊盡管人數有所減少,但組織更加精干,思想政治工作也加強了,官兵們的精神面貌煥然一新。

10月15日,在湖南酃縣水口街葉家祠堂的閣樓上,毛澤東主持召開了秋收起義部隊組建以來的第一次新黨員入黨儀式,并給陳士榘、賴毅、劉炎、李恒、歐陽健和鄢輝6名新黨員逐條講解入黨誓詞:“嚴守秘密,服從紀律,犧牲個人,階級斗爭,努力革命,永不叛黨。”

入黨誓詞中第一次加入了“永不叛黨”四個字,這是數以萬計的共產黨人用鮮血和生命換來的。水口入黨儀式結束后,毛澤東要求各連黨代表者要積極培養發展新黨員,并照這個樣子組織新黨員進行入黨宣誓。水口、大汾發展的新黨員,是人民軍隊最早的一批士兵黨員。正是有了這批黨員,“支部建在連上”的制度才開始落到實處。

資料來源:湖南政協網、《秋收史話》(環球出版社出版)、人民網、搜狐網