10年追憶從興起到衰落的超頻運動

處理器超頻 曲折之路

要說第一塊讓DIYer們開始接觸超頻的處理器,一般認為是英特爾在25年之前推出的486DX(圖1)。這塊處理器型號中的DX表示它是一款使用倍頻設計的產品,因此在主板上出現了基礎頻率(外頻)與倍頻的設置,兩者的乘積就是處理器的實際運行頻率,這也構成了用戶調節頻率 的基礎條件。當用戶把處理器頻率設置得超出默認頻率時,超頻的概念也就出現了。

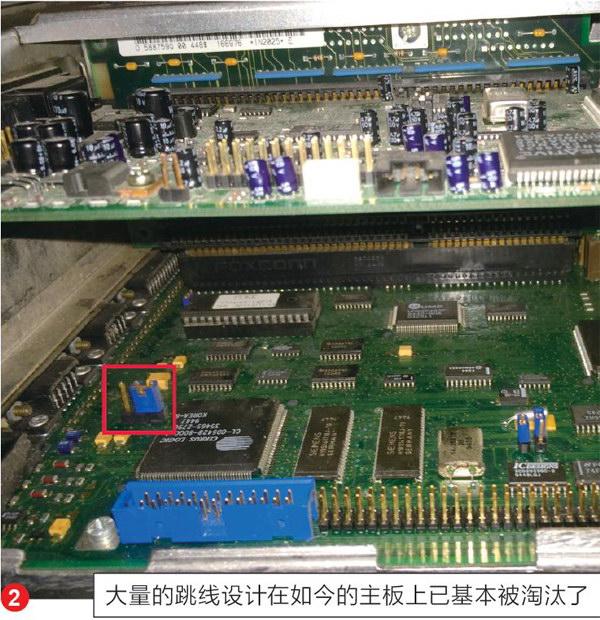

跳線超頻486時代

在早期的超頻操作中,主頻和倍頻是需要在主板上調節跳線來選擇的(圖2),比如對于486 DX-50來說,可以將其25MHz的外頻設置為33MHz,如果遇到一顆品質好的產品,就可以穩定運行在66MHz下,成為價格高出不少的486 DX-66;同樣的,后來還有將486 DX-66超頻為DX-80、485 DX4-100提升為DX4-120甚至133等操作,有些極品甚至可以超頻兩檔。

當然,雖然現在看起來,這些幾十MHz的超頻只是小意思,但其相對幅度其實遠超現在的大部分超頻操作,而且超頻方法比較復雜,因此一時不注意設置了不支持的組合或者超頻過度的事情屢見不鮮。因為是硬件強制設置,所以處理器并不會自行降頻,且關機重設需要一定的時間,也很容易造成硬件損傷。

極品處理器成就輝煌 賽揚和K7

486到奔騰時代的超頻還是一些DIY老手的戰場,一般用戶沒有能力也沒有興趣進行超頻。不過隨著英特爾兩款處理器的出現,局勢突然發生了變化,超頻第一次成為了大眾話題,而且讓超頻活動和這兩款處理器一樣,瘋狂了起來。

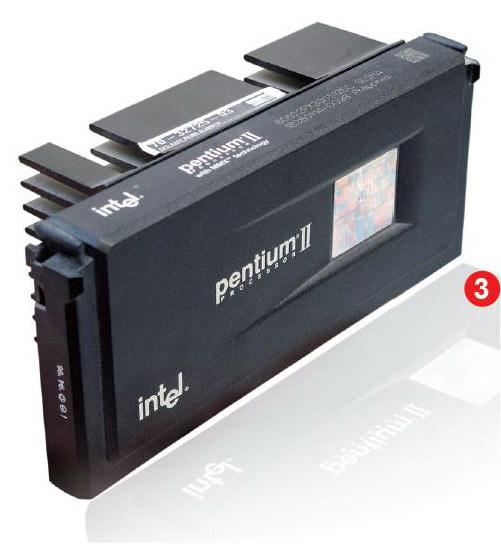

1997年,英特爾推出了一款現在看仍然顯得非常特立獨行的處理器——奔騰2(Pentium Ⅱ),這款產品一改傳統的封裝和接口,采用類似板卡封裝方式和“單邊接觸式”(SECC)接口(圖3)。從實用角度來說,是因為處理器頻率較高,大容量二級緩存無法做到同頻運行,所以索性獨立出來,再將處理器與緩存集成在一塊電路板上。而從商業角度來說,這實際上是將那些獲得了x86授權的兼容廠商一口氣甩脫的策略,只需要申請處理器插槽(SLOT 1)的專利,就能讓這些兼容廠商無法繼續跟蹤英特爾的步伐。

在奔騰2的設計中,有經驗的超頻玩家看到了一個新的希望,那就是異步運行的緩存。正如英特爾這種設計的初衷之一,無法跟上處理器頻率的緩存在很大程度上成為了處理器頻率提升的障礙。將緩存從處理器核心取出后,處理器的頻率可以繼續提升,當然超頻能力也就得到了釋放。奔騰2一出現,就有超頻玩家開始通過調節緩存的異步運行倍率,例如從1/2降至1/3,來讓處理器獲得提升頻率的空間。這一招相當奏效,加上當時的頻率設置已經集成到主板BIOS中,很容易調節,使得超頻成為高端用戶的一個熱門玩法。不過這還只是開始。

由于奔騰2的復雜使其成本居高不下,那么低端市場怎么辦?英特爾索性就推出了完全去掉外部緩存模塊的處理器,并將其命名為賽揚(Celeron)品牌(圖4),早期的兩款賽揚分別為266MHz和300MHz。讓人始料未及的是,由于完全不用再去考慮緩存倍率,而且頻率設置較低但生產工藝已經比較好(此時奔騰2400MHz已經可以穩定供貨),所以相當多的賽揚核心實際也同樣可以達到奔騰2核心的頻率,完全是一頓免費的大餐。

更重要的是,除了一些高端創作、辦公軟件之外,當時的二級緩存對大部分日常、娛樂應用的性能影響并不大,特別是主流用戶喜愛的游戲、上網、影音娛樂等方面,超頻到同等頻率的賽揚與奔騰2表現幾乎別無二致。

不過因為完全沒有二級緩存,所以首批賽揚雖然游戲能力出色,但在辦公等應用中的表現特別糟糕,還是會影響到很多用戶的體驗。隨后賽揚300A的出現徹底改變了市場。它將較小容量的二級緩存直接集成到了處理器內部,同時超頻能力也不弱于之前的賽揚,甚至有人認為賽揚300A的默認主頻就應該是400MHz~450MHz,超不上去才是小概率事件。

在容量雖小,但能同頻運行的緩存支持下,超頻到450MHz甚至更高的賽揚300A,在大多數日常應用中的體驗與當時的旗艦產品奔騰2450MHz相差無幾,這當然引起了一輪超頻狂潮。

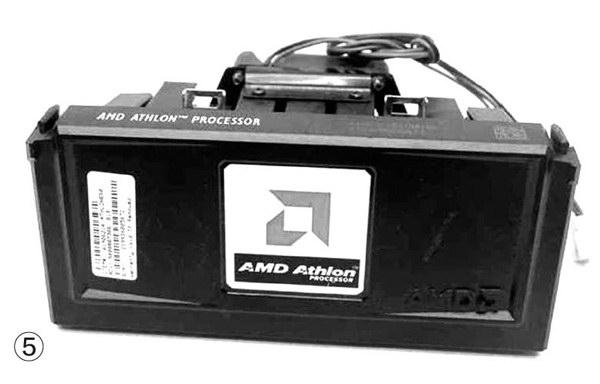

其實在超頻的輝煌時代,還有一場官方超頻的大戲,那就是AMD的速龍(Athlon,K7核心)面世后與英特爾奔騰2、奔騰3展開的頻率大戰,特別是爭奪首顆GHz處理器桂冠的戰爭(圖5)。這次官方的頻率大戰幾乎是將超頻玩家的招數用了一個遍,比如降低緩存倍頻、提升處理器散熱能力、增加處理器電壓……將常用且有效的超頻方式進行了一次充分的官方展示。

最終,GHz爭奪戰以英特爾首先不穩定地沖線,AMD隨后推出穩定的量產產品而結束。這次官方超頻戰雖然讓DIYer飽了眼福,但也引起了一個副作用,那就是官方對高頻處理器的渴望,使得處理器的可超頻空間被擠壓,因奔騰2而起,以賽揚為主菜,中途加入了AMD速龍調劑的超頻盛宴,也就逐漸結束了。

AMD的Athlon處理器既然能夠與奔騰2和單邊接觸式的奔騰3爭奪頻率冠軍,就說明它本身也是適合高頻架構的產品,所以同樣被很多用戶拿來超頻,且有一定的成績。不過真正為很多超頻愛好者念念不忘的K7架構超頻神器,同樣需要Athlon精簡結構后才會出現。

特別的愛龍之家族

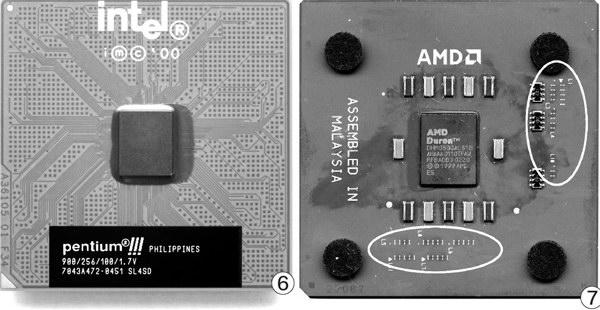

單邊接觸式處理器封裝現在看來是走了一段彎路,奔騰2的改進版奔騰3和Athlon新核心都重新回到了SOCKET封裝之上,當然也都采用了將二級緩存容量適當減少,改為同頻,并集成進核心的設計。

奔騰3的核心已經可以達到GHz頻率的水平(圖6),不過為了主流用戶的需求,大量品質較好的核心被標定為主打頻率,因此造就了奔騰3600MHz-700MHz等超頻潛力出色的產品。

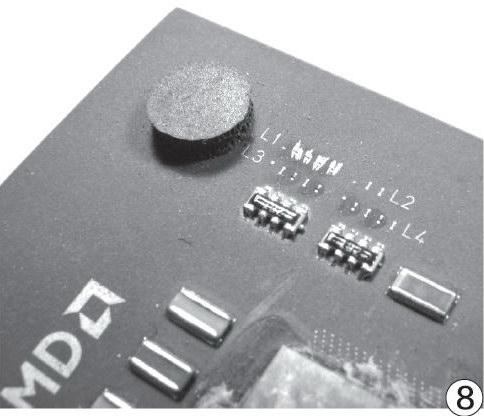

相對于中規中矩的奔騰3及新賽揚,新形態的速龍及AMD的“賽揚”——鉆龍(Duron,DIY市場根據讀音稱為“毒龍”)超頻方式非常特殊,給人留下了更深的印象。這兩種處理器同樣采用了當時流行的On Die (FC-PGA)封裝,其實就是直接暴露出最簡封裝的硅片層,所以周邊用于安裝針腳的基板就顯得很空曠。在這片基板上會看到幾組觸點及它們之間的金屬連線,其中不少是用激光切斷的(圖7)。很快,有些超頻玩家就發現這些觸點和連線其實就是新一代的頻率調整“跳線”,速龍和鉆龍的基礎頻率、倍頻等是通過金屬觸點之間導電與絕緣(切斷連線)的組合決定的。而要改變頻率最簡單的方法就是找到相應的設置方法,然后連通這些金屬觸點(圖8)。

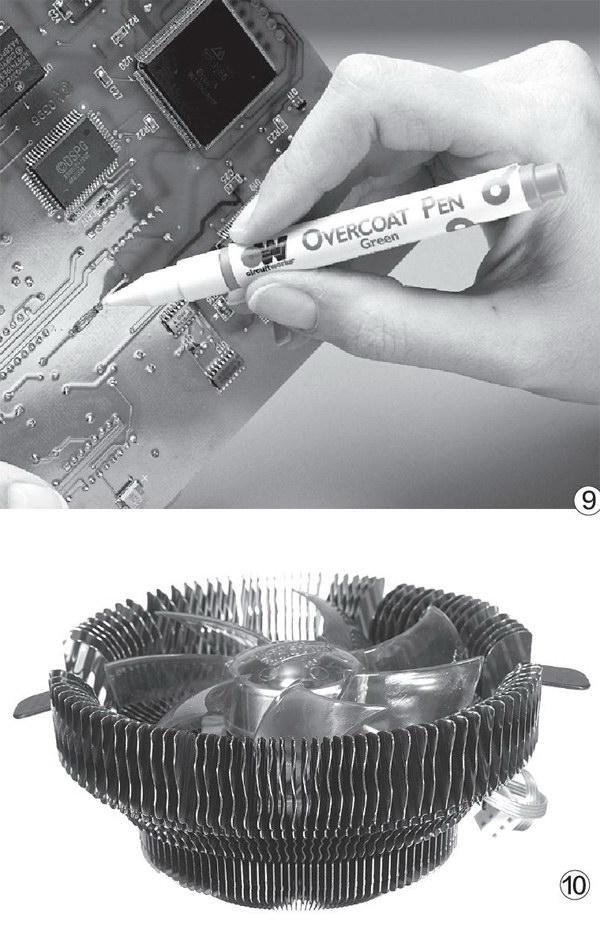

于是,在那一時期用鉛筆超頻成為了非常有趣的風景線,這是因為鉛筆芯中的石墨是比較好的導體,只需很方便地畫線就可以讓觸點之間重新導電,而且嘗試失敗還可以很方便地擦掉。此外一些廠商把原先用于一些專業領域的導電筆(圖9)也推向了超頻市場。

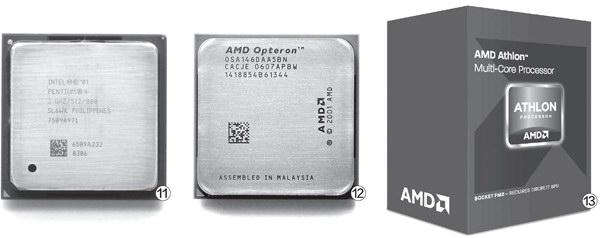

雖然現在看來,On Die封裝的處理器和單邊接觸式的封裝一樣,都是并不成功的嘗試,但這一代處理器在超頻方面的影響持續至今,例如廣泛“鎖頻”的處理器、高頻和超頻內存、為超頻優化的散熱器設計等。其中鎖倍頻逼迫超頻玩家開發出了鉛筆超頻法,也因為超外頻對內存的影響,讓超頻者開始關注內存的頻率問題。而超頻散熱器則不僅需要提供更好的散熱能力,還因為這一代處理器直接暴露出脆弱而小巧核心的封裝方式,使得散熱器必須設計更科學、做工更精細、材質更合理,才能通過很小的接觸面積快速轉移熱量,同時又不會壓壞脆弱的核心,所以產生了如銅柱或銅底散熱器、底部拋光工藝、熱管散熱器、蝸式散熱片(圖10)、側風扇設計等眾多延續至今的方案。

繁華散去 奔騰4與K8

也許是在頻率方面的競爭失敗對英特爾的刺激比較大,它隨后推出了全新的NetBurst架構處理器奔騰4(圖11),起始頻率很高。頻率提升也很快。而AMD也在成功的K7架構后,推出了效率更出色的64位處理器架構K8(圖12)。這兩個處理器架構本身都是適合高頻率運行的,但因為普遍鎖倍頻的原因,使它們只能靠提升基礎頻率來超頻,而這種設置會直接影響到內存、北橋的頻率,因而危險性大增,成功率銳減。

當然,在頻率大戰仍歷歷在目的時代,超頻仍然有其獨特的魅力,無論是AMD推出的黑盒版不鎖頻產品(圖13),還是奔騰4不斷刷新的超頻紀錄,都仍然是廠商能力和架構優勢的表現方式。

官方超頻新超頻時代

從英特爾酷睿2處理器開始,一種官方超頻方式被引入了頻率設置之中。在溫度和功率未達到一定的指標時,處理器或其中的一些核心會嘗試提升頻率,而不是“死守”在標準頻率之下(圖14)。這一技術也被后來的智能酷睿(酷睿i)處理器吸收,即睿頻(Turbo),并且被AMD銳龍處理器所借鑒,即Boost頻率。

目前主流的處理器——英特爾智能酷睿和AMD銳龍,在用戶超頻方面的設計有明顯區別。英特爾的大部分智能酷睿處理器完全不允許用戶自行調節頻率,但推出了一些專門放開頻率調節能力的K系列處理器,并且必須搭配頂級的Z系列芯片組主板才能進行超頻。而AMD處理器則全面支持超頻,且除了最低端的A系列芯片組外,所有主板都可進行頻率調節。

為何英特爾在智能酷睿架構中這樣嚴格地限制用戶自行修改頻率呢?這與其結構有關,智能酷睿采用的QPI總線并非傳統的基礎頻率,而是會隨著處理器頻率變化的。所以改動處理器頻率的時候,處理器的總線頻率及相應的內存頻率等也都會受到影響,造成不穩定。此外第二代智能酷睿開始普遍配置的核芯顯卡頻率也會受到處理器頻率影響,因此成了超頻的一大限制因素。

在主流DIYer逐漸遠離用戶自主超頻的今天,AMD和英特爾先后推出的智能超頻工具又給了喜歡自行動手的超頻愛好者一個打擊。AMD的PBO全稱為PrecisionBoost Overclock(精細增壓超頻),是面向品質較好的X系列處理器的一種自動超頻工具,在溫度未達到危險程度的情況下,它會破除處理器的功率墻,通過對電壓、頻率的自動精細調整,為用戶提供超頻運行頻率。

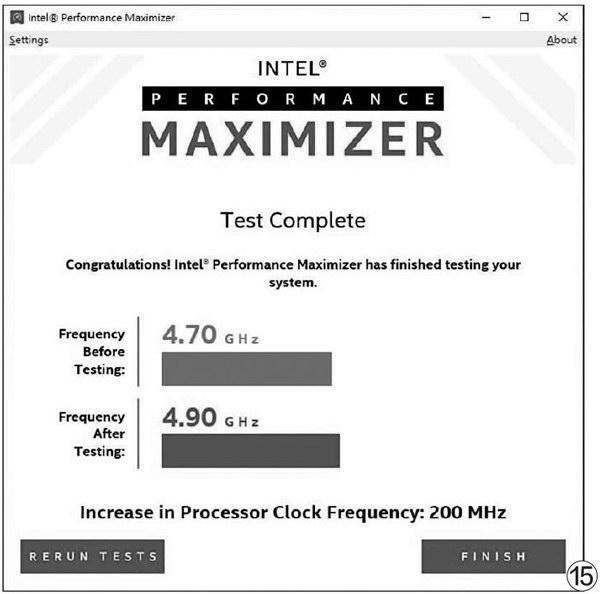

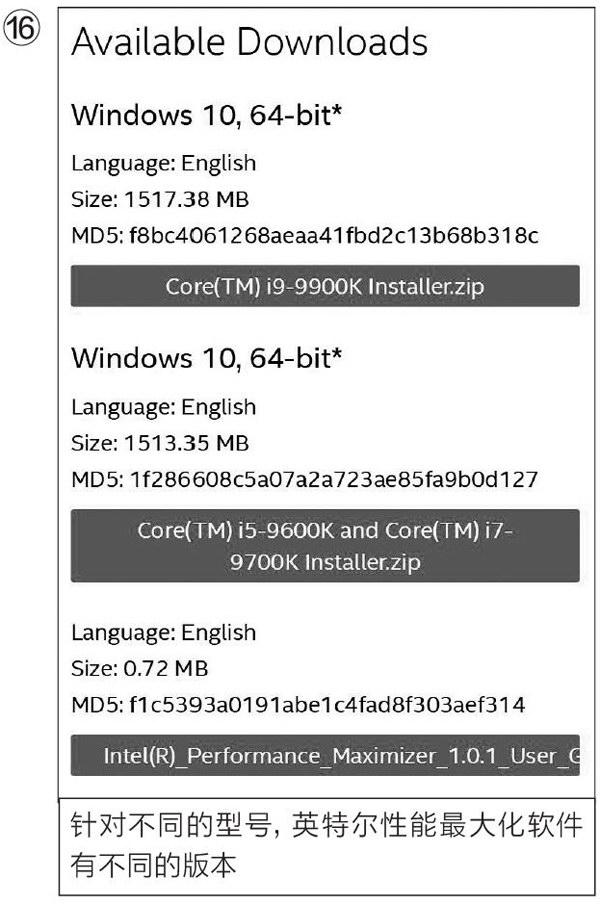

英特爾則在最近推出了“英特爾性能最大化”(lntelPerformance Maximizer)軟件(圖15)。其工作方式與AMD PBO有些相似,會根據處理器型號(圖16)、體質、散熱情況,自動調節頻率和電壓,以期達到最高同時也最穩定的工作頻率。

睿頻與Boost頻率已經讓超頻變成了雞肋,除了AMD與英特爾的“原廠”自動超頻工具之外,華碩等主板廠商也提供了自動或半自動超頻工具。這些能自動榨干CPU超頻能力的官方超頻軟件更是讓手動超頻變成了一種吃力、危險而受益不大的活動。缺乏超頻的樂趣與收獲,讓今天成為了一個既全民超頻(官方超頻),又無人超頻的年代。當然液氮極限超頻一類的高手炫技、廠商宣傳活動仍然存在,但對普通用戶來說顯然已經缺乏實用意義了。

顯卡超頻無法燃起的火花

當圖形芯片進化為GPU,成為電腦中可以與處理器相提并論的重要芯片之后,其“頻率”同樣成為了影響性能表現的重要因素。那么,我們是否也能通過自行提升GPU的頻率來獲得更好的顯示性能呢?答案是可以,不過因為更大的危險性,只是少數人在較短時間內的一種“極客”式玩法,并沒有像處理器超頻那樣被廣泛普及和長期持續。

顯卡超頻與限制

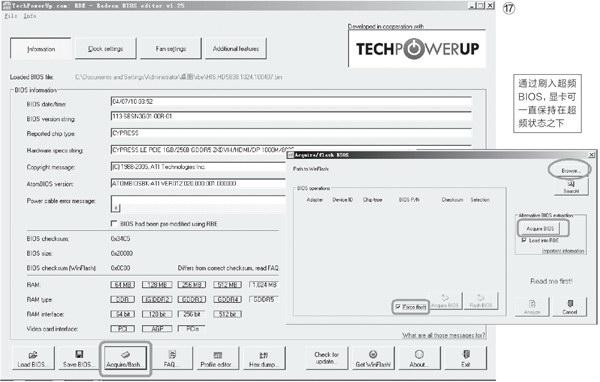

其實作為與處理器平臺類似,也由核心(GPU)、內存(顯存)、主板(顯卡PCB)組成的系統,顯卡超頻的玩法也不少,而且很早就開始使用軟件超頻,如老資格的顯卡/屏幕功能配置工具Powerstrip就具有調節GPU、顯存頻率的能力。此外,還可以通過刷BIOS(圖17)獲得更加穩定的超頻狀態。

不過設計狀態穩定、難以DIY的顯卡,其超頻遇到的困難也更大,比如很難自行更換散熱系統來加強超頻時的散熱、PCB版設計對頻率影響較大等。而且因為—直沒有類似賽揚300A這樣出色的超頻型號,使其獲益常常遠低于需要面對的風險。

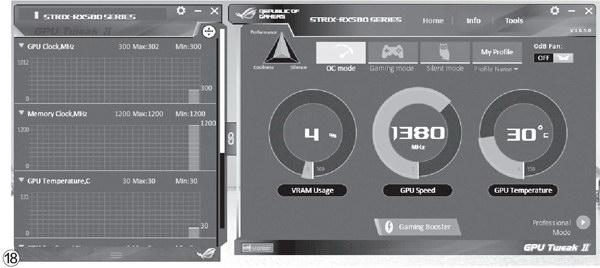

同樣遇到了“官方超頻”

就在顯卡超頻本身不溫不火的同時,近期AMD與英偉達的GPU也都加入了類似睿頻的技術,如英偉達RTX系列顯卡的BOOST 4.0技術,它們同樣是動態調節GPU頻率。調節幅度大都在1OOMHz以上,已經和很多非專業用戶對顯卡的超頻幅度一樣了。

除此之外,很多顯卡廠家也推出了自己的顯卡控制軟件。其中超頻也是很重要的項目。在這些顯卡控制軟件中,通常有OC MODE(超頻模式)、Game MODE(游戲模式)等不同的超頻預設(圖18),輔以相應的風扇轉速等配置,常常可以提供超過基礎頻率200MHz以上的頻率提升,基本將GPU的超頻潛力徹底挖光了。

其他超頻 別樣的精彩

其實除了處理器、GPU這樣的運算芯片之外,有頻率特征的芯片還有很多,其中不少同樣可以超頻,如前面已經提到過的內存/顯存,還有SSD使用的主控與NAND閃存芯片、路由器芯片、顯示器控制芯片等。例如早期內存被迫披上散熱“馬甲”,就有廠商為了加快推出高頻產品,對內存進行了超頻的原因。

路由器芯片和顯示器芯片大家也許比較陌生,超頻方法和相關報道都不多。但對其超頻同樣具有一定的趣味性和實用性。例如對現在搭載USB接口、內置一些網絡服務功能的高速路由器來說,其實際表現都是很依賴芯片性能的,多系統共享文件與打印機的Samba服務,在不同性能的芯片下表現就明顯不同。而顯示器芯片在經過超頻后,可以提供更高的視頻帶寬處理能力,最直觀的表現就是可將顯示器的刷新率提升,讓用戶獲得更高速、更穩定的畫面。

不過這些比較特殊的超頻玩法對用戶的DIY能力要求也更高,比如超頻路由器的話,常常需要拆解路由器,并且自行添加芯片散熱措施(圖19),顯示器超頻要求就更高了,超頻改裝難度還要遠高于路由器。

總結

從啟動“全民超頻”時代的賽揚266到完全鎖頻的酷睿,在不足10年的時間里,傳統的處理器超頻從極盛到凋零。而有趣的是,在全鎖頻處理器發展了10年后,官方卻又推出了更智能的超頻軟件,開始鼓勵大家挖掘處理器的潛力。顯卡作為電腦中的另一大傳統硬件及超頻對象,其實也走出了類似的道路,在主動超頻幾乎已經徹底消失的時候,官方超頻卻越來越高調。這樣看來,也許在傳統超頻時代已經逐漸走遠的今天,新超頻時代的大門已經在不遠處,并且準備開啟了呢。