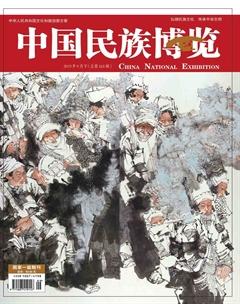

云南少數民族舞蹈中的生命意識

【摘要】云南少數民族舞蹈獨特的表現形式與云南特殊的地理位置和文化背景有著密不可分的關系。基于這樣的地理文化因素,使得云南少數民族舞蹈有著其獨特的藝術視角和深度。云南少數民族舞蹈強調對人文及生命意識的體驗關注,使其賦有獨特的文化藝術價值。

【關鍵詞】云南少數民族舞蹈;生命意識

【中圖分類號】J722 【文獻標識碼】A

云南藝術的發展在中國藝術發展歷史進程中有著不可忽視的地位,無論是美術、音樂、詩歌、舞蹈,云南都是其中的重要參與者。而在這諸多的藝術表達形式中,始終有一條共同點隱藏于多種藝術形式中,那就是對生命意識的關注。這種對生命意識的關注,在云南藝術發展史中有著長久的歷史傳統,也是云南藝術能夠不斷發展壯大至今的重要因素。在信息交流日益暢通的今天,信息閉塞的時代被徹底打開顛覆,云南本土特色也越來越多的被人了解。如云南原生態民族舞蹈《云南印象》,本文將從云南少數民族舞蹈著手,對云南少數民族舞蹈中的生命意識及其形成原因展開梳理。

一、得天獨厚的地域特點

云南地處西南邊陲,無數的高山峽谷屹立著的壯麗雪山,縱橫交錯的大江大河和星羅棋布的湖泊在一定程度上為外來主流意識文化的進入與傳播成了直接的限制。而在這一因素的對立面卻又使得云南少數民族舞蹈始終能夠保持原始自然的天性。地理位置的特殊,使得他們能夠多次回避主流意識形態的影響,因此,對于本土的藝術家而言,云南是一個可以做夢的地方,而夢想從來都與藝術的萌發有著直接而深刻的聯系。陽光、高原、變化而豐富的自然、原始的氣息所包含的自由與艱辛,這些都是產生想像力的土壤,原始自然對生命的滋補使得云南藝術能夠保持長久的活力。地理位置的特殊性又使得云南是一個民族文化多重聚集的地方,在與主流文化隔絕的同時又與其他地方的民族文化保持著密切的交流,漢文化、藏文化、東南亞、南亞文化都會時常在場,在多文化的交流背景中造就了云南少數民族舞蹈獨有的生命特性。

二、自然生命與生活的高度結合

得天獨厚的高原條件造就了云南豐富多樣的生態層次,使得這里擁有天然豐富的物種資源。這里聚集著25個少數民族,多樣的生態層次也將各民族之間的生產生活方式區分開來,這種少數民族之間的差異性在民族習俗、歷史、審美、意識和宗教信仰上都有體現。那么,這樣多重鮮明的差別自然而然會影響到民族舞蹈,在種種差異之中各少數民族舞蹈又有著共同之處,那就是通過身體語言的表達,展現出對神秘野性、原始質樸的大自然的探索求知,及展現出生命本身在生活生產過程中喜怒哀樂的情感訴求。當然,這種古老的身體的藝術也隨著人類歷史文明漫長的跋涉一步步發展演變,從起初的“手舞足蹈”擔當著人類信息的交流功能到如今舞臺上炫彩奪目的審美享受,這種身體的藝術被看作是被自然、文化生活包裹演變的一部社會進化發展史,不同少數民族部落之間的歷史文化,以及生產生活記憶的差別在舞蹈的表現形式中都有不同程度的體現。例如,流傳于昆明安寧的《十二套古代蘆笙組舞》,內容分為探路曲;祝愿舞曲;出征曲;群舞曲;邀請舞曲;團圓舞曲;敬酒舞曲;盼雞鳴曲;破陣曲;雞鳴舞曲;天明曲;結親舞曲,這十二舞曲表現了苗族部落史上所經歷的祥和盛世、部落之間的戰爭以及苗族祖先顛沛流亡的遷徙過程。苗族部落運用詩歌、音樂、舞蹈的形式記錄下民族遷徙的整個過程和經歷,他們把蘆笙發出的聲音認為是“母親的聲音”,蘆笙舞成為祭祀中與祖先交流、感應及相互傳遞、溝通的重要途徑與形式。與之不同的是拉祜族的“蘆笙舞”,這是一種表現農村耕種生產過程的舞蹈。除此以外,景頗族的“整歌”則是將日常村寨中搭蓋房屋的過程用舞蹈的方式表現出來。“哄娃娃調”“舂鹽巴辣子歌”“喂豬歌”等舞蹈,顧名思義也都是表現勞動生活的場景。動作及步伐也有許多是從勞動生活中演變過來的,如模擬勞動中“打蕎麥”而形成的“踩蕎步”“攆步”,又如云南茶區流行的“采茶舞”,也被稱作“唱茶歌”“采茶歌”“茶歌”,這種舞蹈的具體動作就是模仿人們在采茶勞動過程中的不同形式,如正采、倒采、蹲采以及盤擦茶等。在少數民族青年男女之間,舞蹈是他們擇偶交友的常見方式,這種被稱為“打歌”的舞蹈形式,是眾人合圍為圈,隨著蘆笙、胡琴、笛子等樂器邊歌邊舞,舞步節奏跟隨樂曲的情緒變化或舒緩或激烈。

擁有眾多少數民族資源的云南民族舞蹈可以被視為一塊瑰寶,人們將自然生命與民間生活高度結合在一起,將自然的本性與人的本性結合在一起,云南少數民族舞蹈是二者和諧統一的體現。在這簡單的舞蹈動作之中,是人類身體與語言信息的高度濃縮,暗藏著人類原始文明母體的記憶抒發,也是人的生命狀態以及民族追求完美和超脫的人性需求的表達。

三、對原始自然力量的崇拜

山高地遠阻隔了主流文化價值的直接滲透和影響,高原荒蠻、豐富、奇異的地理環境使得生長在這片土地上的人始終保持對生命、對原始自然力量的依賴、尊崇和敬畏。山高地遠,繁茂的叢林密布,荒蠻的力量使得這里的人們將自然的神秘無限放大,這種敬畏感體現在許多部落民族的原始宗教以及民間習俗中,婚喪嫁娶,祈福驅邪,生活在這里的人將生活的種種情結都與神靈聯系起來,認為萬物皆有靈,直至現代云南許多地區還保留著巫儺文化的傳統。也正是這樣的巫儺傳統使得云南原始宗教的形態、內容是我國現存原始宗教形態領域中最為豐富和保存較好的地區。人們將這種敬畏的情節寄托于舞蹈中,以表達對自然大地的崇拜、對生物的崇拜、對鬼神的崇拜、對祖先的崇拜 、對圖騰文化的崇拜、對生命繁殖的崇拜。

在蔥郁的雨林中咄咄逼人的招魂雕刻,古老村莊老人身上的繡衣紋體中蘊含的古老神話,在這樣的一個秘境之中,人們試圖通過舞蹈與天地、神靈溝通。“桑林中,崖壁下,或面向著咆哮奔騰的寬江長河,或圍繞在柴芯的烈焰四周。火把的閃光映照出崖壁上若隱若現的神秘畫像,擊石的鏗鏘伴隨著沸騰的吶喊歡暢;頭飾彩羽,身披獸皮的人們從日出跳到日落,從黃昏舞到晨曦。”這段文字的描述將遠古少數民族圍火起舞的歡快場景還原得淋漓盡致。

云南少數舞蹈根據在不同宗教祭祀活動上的運用其具體的表現形式也有所區分,從內容上大致可以分為三類:一類是用于祈求神靈降福驅鬼。如納納西族東巴七大道場,舞者們手持板鈴、法刀、手搖鼓、降魔杵等道具,合圍順圓起舞,舞蹈動作姿態以抖肩、蹬步、搖板鈴、跪、跳躍及各種刀的劈、丟、背、磨等構成,以此以達到驅鬼祛邪、降魔除妖的功能;再如拉祜族的“嘎內嘎”舞,則是用于祈求族人人丁興旺,多子多福。第二類則是用于酬神祭祀。如傣族、阿昌族、德昂族普遍信仰水,這些部落認為水與生命的健康潔凈有著密切的關系,水能夠建立起人與神靈互通的橋梁,因此,在舞蹈中,舞者通過相互往對方身上潑水的方式,以表達祈求平安,驅邪治病,強健身體的主觀愿望。至今,在這種傳統的祈福祭祀儀式在云南許多地區被發展演化成一種節日娛樂方式。云南是傳統的農耕文明社會,與農耕文明息息相關的太陽自然也是人們信奉崇拜的對象,苗族地區的《太陽鼓》舞蹈相信,神圣的祭器太陽鼓渾厚的鼓聲能夠將人帶入遙遠深邃的天際,《太陽鼓》舞蹈的由來與一個上古傳說有關。相傳上古時代,天崩地裂,洪水泛濫人間,姜央兩兄妹在神的指引下,藏進葫蘆才順利躲過災難存活下來,為了使人類得以繁衍,兄妹倆只好結為夫妻生兒育女,成了苗族的祖先。后人為了感激太陽的恩典,用銅、木、牛皮等材料做成鼓的形狀,并且在中間畫上太陽的圖樣,并稱之為太陽鼓。在苗族盛大的祈福祭祀活動上,人們將鼓置于空曠的平地上敲擊,伴隨著深沉的鼓點,苗族族人圍鼓盡情載歌載舞,在舞蹈步伐的踩踏中滿載著族人祈求平安順遂的的愿望。第三類舞蹈形式是與死亡喪葬相關,即人們希望通過舞蹈超度逝去親人的亡靈能夠順利升天。例如彝族地區盛行的喪葬舞蹈“喀紅唄”“鬧喪舞”“莫情燦”等。此類舞蹈通過舞者強有力的跺腳動作以及唱誦表達祝福、贊揚死者功孝的歌曲來寄托對亡者的哀思。這是一種“靈魂不滅”的觀念,彝族人深信死者的靈魂都會回到祖先居住的地方,而在去往的途中,荊棘密布,毒蟲滿地,跺腳的舞蹈動作是為了幫助亡者的靈魂踏平荊棘,驅逐毒蟲,以便于失去的靈魂能夠順利到達。在云南,各部族關于喪葬類的舞蹈形式多種多樣,但其目的都是為了達到天、地、人三者高度結合的統一與通靈。在這多種類的舞蹈表演形式中舞者將高原一切原生的自然力量編插進舞蹈曲目中,這種不事雕琢的自然純真,用宇宙自然原生的魔力引發人對于生老病死、自然與大地萬物、生死靈肉等問題的最初思索,這樣的思索指引高原的人們撥開混沌的迷霧,讓這種自然的天籟之氣穿透人的靈魂,感化人的內心。

四、新時代背景下生命語言在民族舞蹈中的發展演變

隨著現代化進程的不斷發展,信息的傳播不再受到地域的限制,云南少數民族舞蹈在這樣的情態下也接受著來自各力量的挑戰和侵蝕。云南少數民族傳統節日如“火把節”也轉變了曾經擔當起占卜、驅邪、祈求豐收、火神崇拜的功能特性。這類原生的舞蹈節目是飽含精神因素的原始宗教的產物,是帶有較強社會功能意義的。而發展至今,這一節目逐漸演化為一個供大眾娛樂消遣的休閑項目,苗族的傳統節目“踩花山”則也褪去了過去祈求生育繁殖的功能特性,轉變為青年交友娛樂的舞蹈節目。在人類越來越多得了解自然、不斷地適應自然的過程中,云南少數民族舞蹈原始的祭祀、娛神功能特性日漸消退,這種圣神不可侵犯的身體表現方式也走下祭壇,部分轉變為裝飾消遣的附庸品。這種藝術功能的轉化,是在新時代背景下,文化重構中被消解重建的一種文化現象。在多元素的文化背景下,云南少數民族舞蹈又被賦予了新的使命,這種傳統身體的表達形式順應了時代發展的需求,把現代因素揉進了傳統舞蹈節目中,使得新時代背景下個體的生命靈魂需求得以重新表達。植根于 現代文明土壤上的少數民族舞蹈,有效合理地將時代的審美融入傳統并且對之進行再創作,現代舞者們依舊將傳統視為他們的精神家園,渴求在繁雜的現代世俗社會中靈魂能夠自由返鄉。傳統的“手舞足蹈”的藝術表現形式在新時代背景下被賦予了更為豐富的精神意義,這是對人類文明社會的遺留下來的寶貴遺產的繼承與發展的客觀要求,也是人的靈魂渴求得到安撫的主觀愿望。

“生命意識”是云南藝術史上的一個重要概念,在多種藝術表現形式中都被提到。云南獨特的地緣文化使得生長在這片土地上的藝術家對生命以及自然有著獨特的感受力,這種感受力得益于云南特殊氣場的滋補,在這種生態中生長出的藝術必定是充滿奇特的東方式的浪漫。高原的魅力使得云南成為出走藝術家不斷返回的精神故鄉。

參考文獻:

[1]尤中.云南民族史[M].昆明:云南大學出版社,1994.

[2]李昆聲.云南藝術史[M].昆明:云南教育出版社,1995.

[3]周憲.文化表征與文化研究[M].北京:北京大學出版社,2007.

[4]黃澤.西南民族節日文化[M].昆明:云南教育出版社,1995.

[5]中華舞蹈志· 云南卷 (下) [M].北京:學林出版社,2007.

[6]劉青弋.現代舞蹈的身體語言[M].上海:上海音樂出版社,2004.

作者簡介:董琳(1993-),女,吉林長春人,中央民族大學舞蹈學院,研究方向:舞蹈。