基于地鐵的城市快遞物流智能運輸系統設計

劉蘊博,勾兆丁,薛鑫喆,賈 青,楊志剛

(1.同濟大學 汽車學院,上海 201804;2.同濟大學 鐵道與城市軌道交通研究院,上海 201804;3.同濟大學 材料科學與工程學院,上海 201804;4.上海地面交通工具風洞中心,上海 201804)

1 引言

目前,中國傳統物流行業非智能化程度高,設施設備分配不平衡。在高峰期,快遞公司常常無法準時運送快遞,出現運輸貨車超載和倉庫存儲超量的情況,快遞員的運輸工作更是超負荷。而在快遞行業智能化的趨勢下,各大快遞公司和機器人公司在著力研發人工智能產品來實現快遞的自動配送,如無人機、無人駕駛貨車等[1]。智能化、自動化的快遞配送方式正在成為快遞行業的發展趨勢。但目前市面上相關系統概念仍處于初級階段,尚未提出詳細且可行性較高的具體運輸模式,因此我們提出了結合地鐵的快遞物流智能化設計。

2 整體架構以及運行流程

2.1 系統概述

本系統以2030年的上海為背景,假設2030年的上海城市城際地鐵軌交系統發展極其完善,地鐵站分布較為密集且合理。系統利用未來城市中較為完善的城市/城際地鐵系統完成快遞運輸線路及存儲站點的建設,包括:

(1)一種與地鐵共用線路的快遞運輸車A,搭載智能貨箱,替代傳統貨車實現快遞運輸;

(2)一種快遞寄存基站B,與部分地鐵站并存,作為臨時存放快遞的站點;

(3)一種小型配送車C,搭載智能貨箱,為對應基站附近服務區的客戶取貨和送貨。

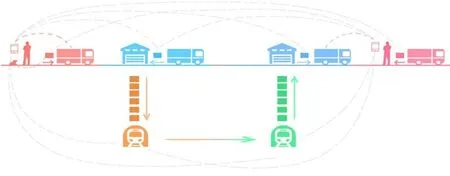

快遞運輸線路如圖1所示。

圖1 快遞運輸線路

2.2 地鐵運輸方式可行性分析

在本運輸模式中,城內長距離快遞運輸采用了地下運輸而非傳統的地上運輸。一些學者對地下物流系統在城市配送中的應用做過相關研究,比如郭占全等[2]分析了北京市貨運的品種構成,認為75%以上的貨物適合采用地下運輸的方式,并在此基礎上考慮建設地下物流系統的前景。一些研究則具體針對北京[3]、重慶、上海等城市,分析了地鐵運輸貨物的可行性。綜合前期文獻可知,地下地鐵運輸存在著諸多優勢,在快遞運輸方面,運送速度快、準時、安全,快遞運轉即時性強,貨物安全性高,而且對惡劣天氣的適應性強,同時便于地鐵通勤人員取件,降低了快遞“最后一公里”運輸壓力[4]。在社會效益方面,可以減少地面交通擁堵、改善環境污染問題、減少安全事故的發生,同時節約城市土地資源。目前提出把地鐵用作城市物流系統的討論還很少,但隨著大城市擁堵程度的上升和地鐵系統的完善,地鐵用來承擔一定物流任務的可能性和可行性在不斷上升[5]。而若要利用地鐵進行貨運工作,在地鐵規劃時就應根據貨運配送的需求,選擇合適的地鐵站,將其建設為客貨兩用車站,以節省改造費用[6-7]。

2.3 地下快遞車運行方案[8]

下面從日間、夜間兩個角度分別分析本物流系統地下快遞車運行方案。

2.3.1 日間客貨共用地下軌道線路模式,具體分為A,B兩種方案。

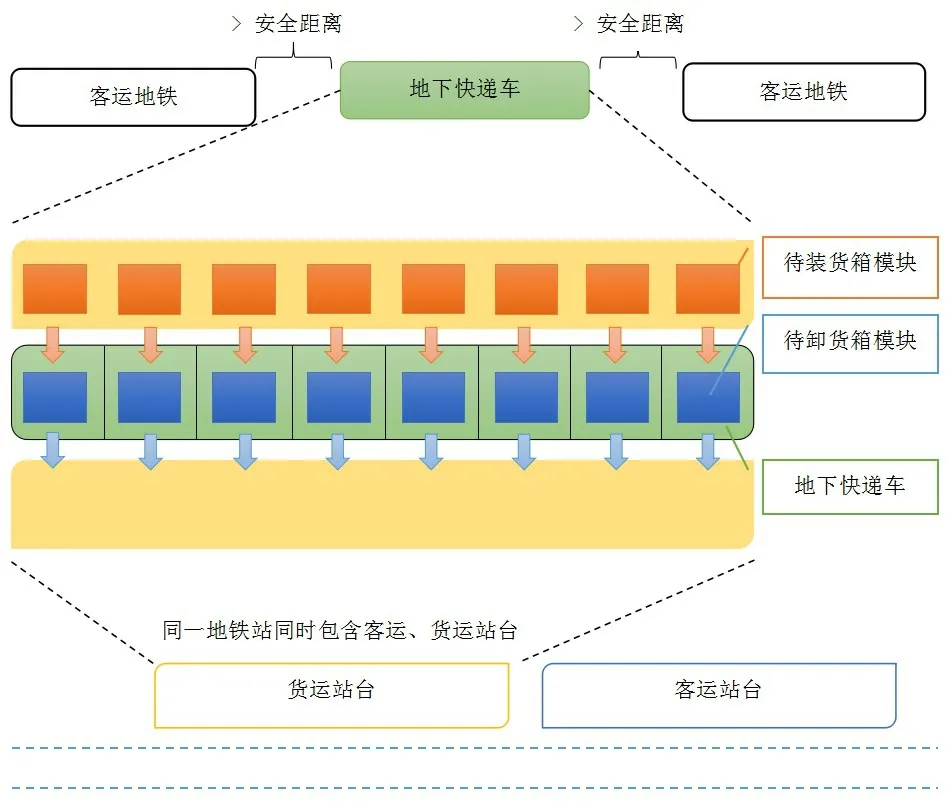

(1)方案A 獨立動力裝置的地下運輸系統。該系統將在兩列列車的運行時間間隔進行運輸、裝卸工作。運輸過程如下:快遞車在始發站裝貨,運行并在基站貨物站臺停靠;車門打開,在30s 內以貨物模塊形式進行裝卸貨;車門關閉,運輸車前往位于下一地鐵站的基站;快遞通過電梯運輸到基站存儲分揀倉庫;同一地鐵站的客運地鐵和地下快遞車并不同時停靠。該運行方案如圖2所示,其裝卸過程僅為舉例,對于雙線并行線路等,站臺分布和具體裝卸貨物模塊及裝卸方式會有所改變。

圖2 方案A日間運輸過程示意圖

在地鐵運行時間間隔內運行地下運輸車。地下運輸車的速度、月臺停靠時間、運行時間間隔均與原地鐵相同,對地鐵站臺進行擴建。直接使用地鐵的供電系統和地鐵停放空間,同時每一班運貨車的運營時間及車的開行次數由當日的運量決定,通過電子總控系統及APP反饋進行實時調整[9]。

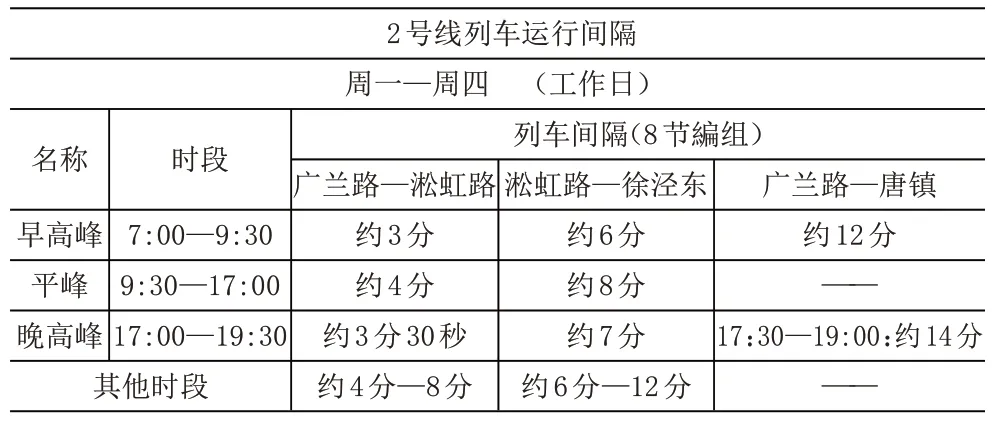

若要在地鐵運行間隔間開行快遞車,須考慮能否滿足地下車輛的安全運行要求。列車安全運行間隔控制(防止列車追尾等)主要由信號系統ATP列車自動防護子系統進行控制。安全距離是根據線路限速、線路坡度、車輛結構速度和列車自動控制特性等數據進行綜合計算的,以保證后續列車能在前一列車位置之前安全停下。后面一列運行的列車可以通過信號系統接收到前方列車的具體位置和兩車距離,當后方列車快要達到與前行列車最小的安全防護距離時,列車會自動減速直至停車,以防止兩列車之間發生追尾。根據規定,兩輛列車之間的最小安全距離為180m[10]。表1 為上海地鐵2 號線運行時刻表,可知高峰時間段地鐵運行最小時間間隔為3min。

表1 上海地鐵2號線運行時刻表

初步估計在兩輛客運地鐵間隔中增開地下快遞車可保證地鐵運行的安全距離,同樣以上海軌道交通2號線為例,2號線運行列車的基本參數見表2。

表2 上海地鐵2號線運行列車基本參數

由表2可知,當2號線兩輛地鐵時間間隔最短為3min時,以設計時速80km/h計算,則兩列地鐵之間的間隔最小為4 000m,遠大于180m 的最小安全距離。假設地下快遞車單節車廂長度約為20m,8 節編組,則加開列車長度約為160m,將其安放于兩列客運地鐵之間,仍能保證其與前后列車保持1 920m 的安全距離,因此在這樣的預估下,在兩列地鐵車輛之間單獨運行地下快遞車是較為可行的[11]。當然,具體論述還需結合地鐵軌道情況、地鐵實際運行速度、列車運載情況等綜合評判。

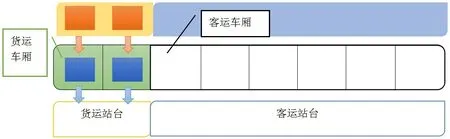

(2)方案B 依托現行軌道交通動力裝置的運輸系統。在該系統下,地下快遞車廂將與地鐵車輛連接,在白天時段進行運輸、裝卸貨物。運輸過程如下:在原有編組上增加兩節車廂,這兩節車廂整體規模與客運車廂相近;快遞車廂在地鐵站中的貨運基站裝貨,隨后跟隨地鐵運行,其中快遞車廂不單獨設計動力系統;地鐵停靠站臺的同時,快遞車到達基站貨物站臺位置,車門打開,在地鐵停靠地鐵站期間,實現貨物的全自動模塊化裝卸,隨后車門關閉,地鐵繼續運行;貨物模塊被運送到基站中,由基站進行快遞的全自動分揀與裝車。該方案日間運輸過程如圖3所示。

圖3 方案B日間運輸過程示意圖

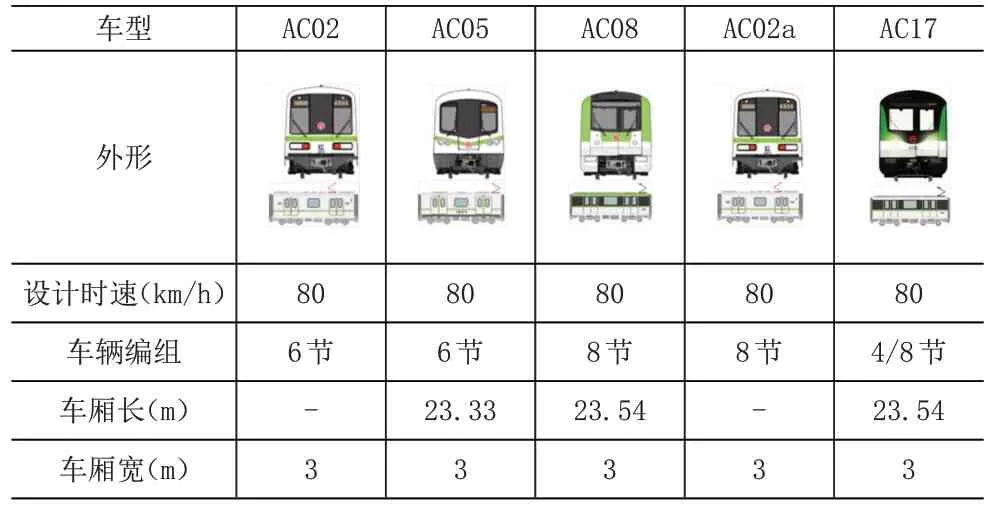

由《地鐵設計規范》GB 50157-2013可知,國際規定城市軌道所用的列車可分為三種型號:A 型、B 型和C 型[12]。這三種型號列車車廂寬度分別為3m、2.8m 和2.6m。其中,選用A 型或B 型列車作為運輸載體的軌交線路稱為地鐵,大多數采用5-8節列車進行編組。因此,在地鐵車輛未滿編情況下,可以考慮增加兩節左右的貨運車廂,且大部分車站有預留編組空間,便于車輛停放。

2.3.2 夜間貨運獨立運行模式,實現24h運行。本物流系統在人工智能技術全面開啟的2030 年,夜間將不停止貨運快遞列車的運行,夜間運輸任務以處理前一天積壓快件為主,其方案如下:

在晚上22 點之后,總體地鐵客流量開始大幅度下降,通過每日工作計劃的提前溝通,地下快遞車可以在不影響地鐵維修的情況下進行貨物運輸,同時還可以通過與維修公司的合作作為不同維修地點之間所需資源或裝置溝通交換的良好工具之一[13]。此外通過智能化的系統調控,在維修路段也可以通過合理安排運送時間來投放地下快遞車。對于維修過的路段,在維修結束后就可以開啟地下貨運系統進行貨物運輸,同時可以通過地下運貨車的行駛提前檢驗維修質量,保證鐵軌日間的安全行駛,降低無預警故障/部分停線的概率,同時提高貨運效率。

綜上為城內長距離運輸方案,隨著地面交通擁堵問題的不斷凸顯、社會對環保問題的日益重視以及電子商務的井噴式發展,采用地下物流系統的必要性也會逐漸體現出來。在新建地鐵時盡早進行物流設施規劃,可以盡可能地降低建設成本,實現客運貨運并存。

2.4 貨運基站快遞短時存儲

根據地鐵站分布及物流運轉需要,應選擇部分地鐵站建設貨運基站。對已有站點進行改造,使地鐵站臺兩端具有相對獨立的運轉倉庫,建立專用貨運通道,貨物通過新建設的、專門用于貨物運輸的貨梯進行地上地下貨物轉運。對于新建地鐵線路,應考慮物流需求,設計帶有直接連接基站的地鐵站臺。同時,根據地鐵人流量大的特點,可在地鐵站中設立快遞寄取柜,便于采用地鐵進行日常通勤的白領等進行快遞自主寄取,進一步緩解地面短距離配送的壓力。同時以基站為中心劃分服務區,設計短距離區域配送方案。

2.5 短距離區域配送方案

傳統快遞行業配送常采用貨物到達配送點后,通過短信或電話通知客戶取件,該過程中常出現如用戶可取件時間不匹配、快遞員勞動強度高、效率低、快遞“最后一公里”問題等矛盾,因此本物流系統采用一種新的短途配送方案,以解決上述矛盾:以位于各個地鐵站的基站為中心劃分服務區,在每個服務區內,有若干地上配送車負責相應區域快遞的配送;地上配送車搭載智能貨箱,沿固定線路周期性低速行駛;當用戶的快遞到達所在服務區的基站后,或用戶需要寄件時,均可通過手機APP 預約取件或寄件時間,使快遞配送真正與用戶需求相一致。

3 系統優勢分析

現階段,傳統物流方式主要有三種不同的類型:第一種是依托海運、空運和地面貨運的傳統物流方式,代表企業有圓通、中通、順豐、申通和韻達等等;第二種是通過在學校、公司等大型公共場合設立自提柜來存儲貨物和信件,用戶可以通過二維碼等方式來寄取件;第三種是以京東為代表的企業有自己獨有的物流交通工具和相關人員,此類企業稀少且和第一種物流方式類似。

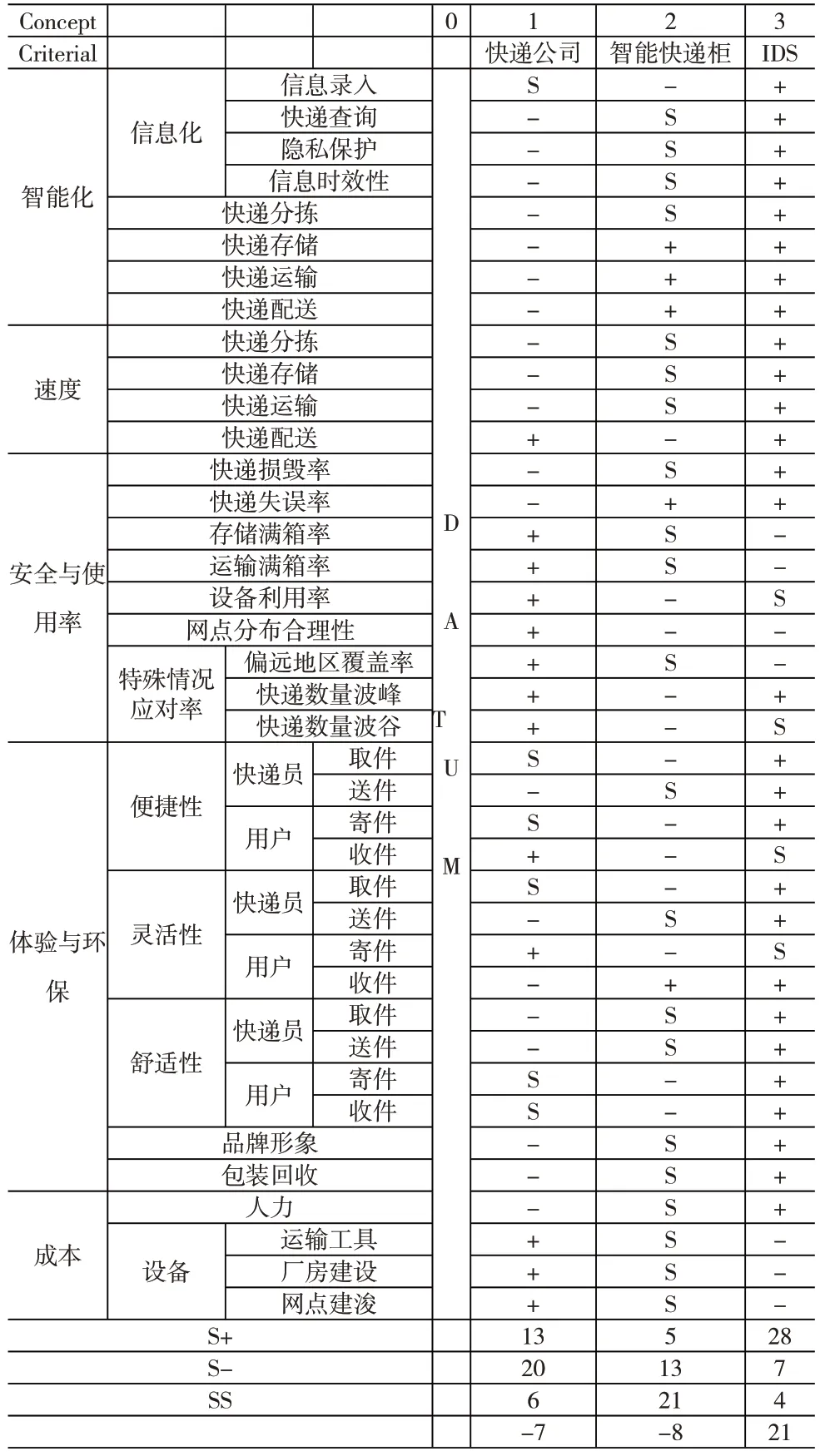

對于我們提出的運輸方式(取名為IDS[14])而言,這三類都是潛在競爭對手。下面以圖表的方式將IDS 與傳統物流方式進行橫向比較。我們選取了五個方面,分別是智能化、速度、安全與使用率、體驗與環保、成本,并以“+”、“S”、“-”表示最好、中等和最差,然后進行6sigma數據分析。由表3結果可知,IDS系統在各方面均顯示出了巨大的優勢。

不僅如此,IDS也解決了傳統快遞行業配送中產生的矛盾。傳統物流常采用貨物到達配送點后,通過短信或電話通知客戶取件,該過程中常出現以下各類問題:

(1)若快遞員僅進行短時間等待,則配送時間易與用戶可取件時間不匹配,用戶體驗差;錯過時間后需延后再次配送,增加快遞員勞動強度。

(2)若該地點有固定配送點,則用戶取件時間靈活,但快遞員需長時間等待和配送,勞動強度高、效率低。

(3)若該地點采用快遞柜投遞方式,則既減少快遞員不必要的等待時間,又能使用戶靈活選取時間取件,但提升了快遞公司成本,且快遞柜本身只適用于安裝在快遞量較大的區域,快遞量少的區域由于成本原因不會設立。

而在本運輸模式內,這些問題都得到了有效解決。搭載智能貨箱的無人駕駛運輸車,大大減少了人力資源的使用,降低了相關人員的工作強度。取寄件時間由用戶自身掌控,操作更加便捷且用戶體驗得到了提升。因此,在城市道路交通系統不斷優化和人工智能不斷完善的情況下,本運輸方式帶來的社會綜合效益是十分可觀的。

表3 6sigma分析對比

4 結論

本文的物流快遞系統是搭載在地鐵系統之上的城市物流智能運輸系統,結合大城市成熟的軌道交通網絡,并配套地上搭載有智能貨箱的無人配送車,以及為配送車和地下物流配送載體交互而設計建造的基站,實現了快遞在城市內部的高效率低成本配送,并同時提供了個性化的地上快遞收發模式。相比現有快遞配送模式具有機動性高、效率高、資源利用率大等優點。通過該系統的設計,成功解決了傳統快遞業所面臨的困難和矛盾,在未來興建大型軌道交通網絡的城市中具有一定的借鑒意義[15]。