蘭州地鐵砂巖地層聯絡通道凍結法加固技術分析

王 博

(1.中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043; 2.陜西省鐵道及地下交通工程重點實驗室(中鐵一院),西安 710043)

1 概述

雙線地鐵聯絡通道一般位于各區間隧道中部,常與集、排水泵站合并修建,對長距離隧道的防災減災及救援疏散而言至關重要,是地鐵隧道建設的關鍵工程[1-2]。其斷面可設計為圓形、矩形和直墻拱形,通常采用地層加固、暗挖法施工工藝。常用的地層加固方法包括降水法、注漿法、凍結法、高壓旋噴樁加固和深層攪拌樁加固等[3]。其中,凍結法具有土體強度高、防水性能好、環境擾動小等優勢,能夠有效克服復雜地層聯絡通道施工存在的安全隱患,尤其適用于富水軟土地區[4-6]。

目前,凍結法在地鐵聯絡通道施工、進出洞加固和盾尾刷更換等高風險作業中已有較多成功案例[7-11],為凍結法設計、施工及風險控制積累了可觀的理論參考和施工經驗。張松[12]通過分析冷凍排管規格、貼合形式、流量和間距等參數,得出了保障地鐵聯絡通道凍結法安全施工的可靠指標;高娟等[13]基于相變及凍脹的熱-流-固耦合理論,采用有限元法研究了地鐵聯絡通道凍結法加固及開挖施工過程;蔡海兵等[14]對上海地鐵13號線某區間聯絡通道的凍結溫度場開展了預測分析,判斷了凍結壁的發展狀況及凍結方案的合理性;許黎明等[15]建立了海底隧道聯絡通道凍結法施工過程中凍土、聯絡通道結構與盾構隧道結構的實時監測方法;董肖龍等[16]研究了地鐵聯絡通道水平凍結法施工質量控制方法,提出了獨特的見解。然而,現有成果涉及工程多集中于北京、天津和上海等東南部地區,凍結法在西北高原的應用及相關研究仍十分有限。由于不同區域水文地質條件各具特點,僅照搬套用已有經驗可能導致嚴重的安全、經濟等問題,針對該地區實際工程情況開展凍結法加固技術研究是勢在必行的。

基于蘭州地鐵1號線聯絡通道工程,對凍結法在西北地區強風化砂巖(紅砂巖)地層的應用進行研究,重點分析凍結法加固設計的凍結壁平均溫度、施工各階段的凍結壁安全系數、地面沉降、隧道收斂和周邊建(構)筑物沉降等關鍵控制參數,為凍結法在類似工程中的合理應用提供參考。

2 工程概況

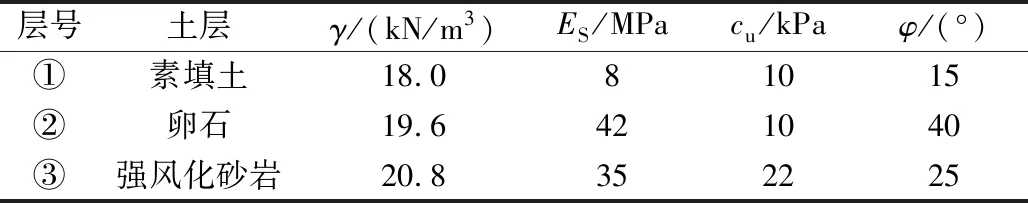

蘭州地鐵1號線某區間位于東崗西路,兩側多高層與多層建筑錯落間隔分布。區間隧道設計長度0.9 km,聯絡通道內徑1.25 m,外徑1.90 m,上、下行線隧道中線埋深19.5 m,兩隧道中心線距離13.0 m,穿越地層主要為卵石、強風化砂巖。區間內設置一聯絡通道兼廢水泵房,其斷面形式為復合式襯砌三心圓直墻拱隧道,聯絡通道位于區間隧道中部,處在強風化砂巖中。聯絡通道縱斷面如圖1所示。各土層物理參數如表1所示。

表1 土層物理力學參數

圖1 聯絡通道縱斷面(單位: mm)

3 地層加固設計方案

3.1 原加固設計方案

蘭州地鐵1號線某區間聯絡通道兼泵房原設計選擇“降水+地面旋噴樁”地層加固方式。旋噴樁采用φ800@600 mm密排雙重管高壓旋噴施工,全區域咬合。加固范圍為:聯絡通道頂部以上3.0 m,泵房底部以下3.0 m,區間左右線隧道外輪廓外側各1.5 m。然而,聯絡通道位置6環管片完成臨時鋼架支護后,洞內水平探孔取芯時出現涌水涌砂現象,且涌水涌砂量始終難以控制。經綜合比選,改用加固后土體強度更高、抗滲性能更好、能夠顯著降低施工風險的凍結法加固方式。

3.2 凍結法設計方案

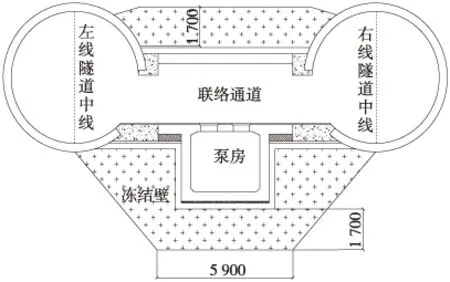

本工程所處紅砂巖地層的含水率為4%~10%,滲透系數為1.19×10-4~7.58×10-5cm/s。結合凍土強度試驗、結構力學理論和既有工程經驗,聯絡通道及泵房的凍結壁厚度設計為1.7 m,凍結壁設計平均溫度不大于-10℃,凍結壁立面如圖2所示。

圖2 加固地層凍結壁立面(單位:mm)

凍土強度的設計指標為:單軸抗壓不小于3.6 MPa,彎折抗拉不小于2.0 MPa,抗剪不小于1.5 MPa。設計積極凍結時間為40~45 d,積極凍結7 d鹽水溫度降至-18 ℃以下,積極凍結15 d鹽水溫度降至-24 ℃以下,開挖時鹽水溫度降至-28 ℃以下;去、回路鹽水溫差不大于2 ℃。凍結管采用φ89×8 mm低碳鋼無縫鋼管,共設置凍結孔65個,測溫孔9個,泄壓孔4個。

4 凍結壁溫度場理論分析

凍結壁溫度場是影響凍結壁厚度和力學性能的重要因素。為確保凍結加固質量應針對凍結設計溫度進行驗證。單排多孔凍結溫度場分布特征如圖3所示。

注:l為相鄰凍結管間距,m;ξ為單管凍結壁在凍結邊界處的半徑,m;r為凍結管外半徑,m;B為凍結壁厚度,m。

由圖3可得

(1)

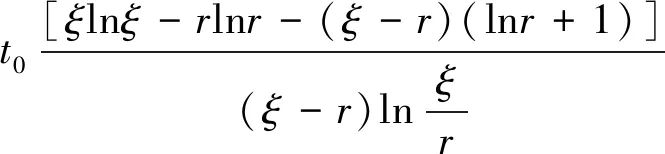

特魯巴克及巴霍爾金基于二維圓管穩態導熱理論,分別提出了不同凍結管排布形式條件下的凍土帷幕溫度場解析解[17-18]。但其理論均假定土層凍結溫度t0=0 ℃,這顯然與實際工程存在差異。胡向東等[19-20]通過對上述公式進行修正,得到了適用于土層凍結溫度t0<0 ℃的修正解。其中,單排多孔凍結溫度場可由下式計算。

特魯巴克修正解

(2)

(3)

(4)

式中,tcp為凍結壁平均溫度,℃;tcpz為凍結壁主面平均積分溫度,℃;tcpj為凍結壁界面平均積分溫度,℃;tct為凍結管外表面溫度,℃。

巴霍爾金修正解

(5)

(6)

式中,tk為凍結壁軸面和界面交點處溫度,℃。

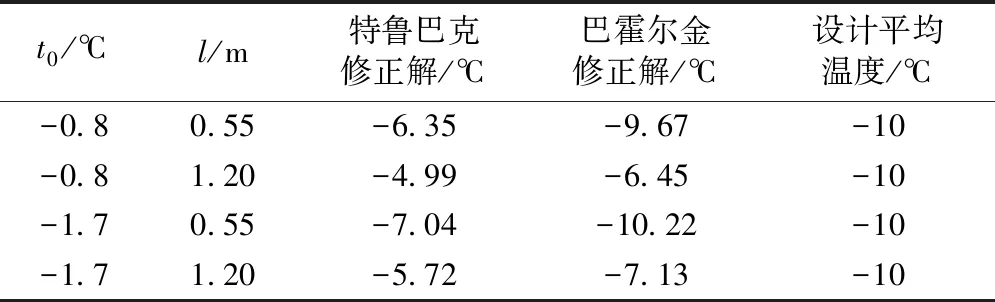

基于上述理論針對凍結壁溫度設計合理性進行計算分析。強風化砂巖地層土體的凍結溫度為-0.8 ℃≤t0≤-1.7 ℃,凍結管外表面溫度tct=-24 ℃,凍結壁厚度B=1.7 m,相鄰凍結管間距為0.55 m≤l≤1.20 m,凍結管外徑r=0.045 m。不同凍結溫度和凍結管間距條件下保證凍結壁厚度達到設計標準的凍結壁平均溫度如表2所示。

表2 凍結壁平均溫度計算結果

可以看到,不同條件下由特魯巴克修正解得到的平均溫度計算值均滿足設計要求。當土體凍結溫度達到-1.7 ℃且凍結管間距為0.55 m時,巴霍爾金修正解對應的凍結壁平均溫度略低于設計標準值。此外,上述兩類理論解的計算結果均表現出隨土體凍結溫度降低而減小、隨凍結管間距減小而增大的趨勢。因此,-10.22 ℃即為計算平均溫度下限值。考慮到分析中采用的凍結管最小間距值僅出現在管片開孔位置處、其數值在凍結管于土體內部延伸過程中將持續增加,故可以認為工程中以不大于-10 ℃作為凍結壁平均溫度設計值,是能夠滿足凍結壁厚度要求的。

5 凍結壁結構安全數值分析

凍結壁結構強度是地層加固控制的關鍵指標,其施工質量將直接關系到聯絡通道各階段開挖和支護作業風險。DG/TJ 08—902—2006《旁通道凍結法技術規程》要求,Ⅲ類凍土帷幕強度檢驗安全系數須滿足:抗壓不小于2.0,抗折不小于3.0,抗剪不小于2.0。

5.1 模型建立

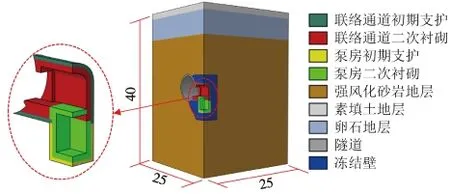

利用ABAQUS建立三維地層-隧道-聯絡通道計算模型,以研究凍結壁在聯絡通道施工全過程的安全性。根據對稱性,聯絡通道及泵房采用1/4模型,并在對稱界面建立對稱性邊界條件,其他界面約束其法向位移。模型包含的盾構隧道、聯絡通道及泵房的初期支護和二次襯砌等結構均按設計尺寸考慮,橫向自隧道向外延展2.5倍隧道直徑,縱向自隧道向下延展3倍隧道直徑,模型總尺寸為25 m×25 m×40 m。

數值計算中假定隧道與聯絡通道鋼筋混凝土結構均為線彈性材料;凍土與未凍土均為彈塑性材料,采用摩爾-庫倫本構模型。根據凍土強度試驗結果,-10 ℃時的凍土強度參數為:單軸抗壓強度5.76 MPa,彎拉強度2.53 MPa,抗剪強度1.77 MPa,彈性模量133 MPa。其余各土層參數按表1取值。所建數值模型如圖4所示。

圖4 數值模型(單位:m)

5.2 結果分析

通過計算獲得凍土壁的第一主應力、第三主應力和主剪應力,進一步對比凍土強度以判斷凍土壁在各施工階段的安全性及可靠性。

5.2.1 凍結施工分析

積極凍結完成后,凍土壁第一主應力、第三主應力和Tresca應力(σTresca=2τmax)的分布情況如圖5所示。由凍土壁第一主應力計算結果發現,凍土壁與隧道連接界面的上部位置存在應力集中現象。凍土壁最大拉應力達到1.83 MPa,但其分布范圍較小,大部分區域的拉應力處于0.26~0.61 MPa區間。通過凍土壁第三主應力可知,除凍土壁與隧道接觸界面處靠近聯絡通道底板位置外,大部分凍土壁的壓應力范圍為0.09~1.62 MPa。凍土壁最大剪應力分布特征與上述結果相似,僅在凍結壁-隧道接觸界面的極小范圍內超過了設計要求,其余區域均處于0.02~0.76 MPa范圍。

圖5 積極凍結完成后凍土壁應力分布情況(單位:MPa)

5.2.2 暗挖施工分析

(1)聯絡通道施工分析

凍結壁達到設計厚度和強度后,首先進行聯絡通道暗挖施工,完工階段對應的凍土壁各應力分布情況如圖6所示。根據計算結果,凍土壁拉應力集中區域擴展至聯絡通道初值與凍土壁接觸的底角處,該區域最大值達1.95 MPa,其余大部分區域處于0.35~0.80 MPa范圍。相似地,凍土壁大部分區域的壓應力范圍為0.24~1.73 MPa;剪應力范圍為0.01~0.72 MPa。與開挖前相比,凍土壁的第一主應力、第三主應力和最大剪應力均略有增加。

圖6 聯絡通道施工后凍土壁應力分布情況(單位:MPa)

(2)泵房施工分析

聯絡通道施工完成后,進行泵房開挖、支護作業,圖7所示為全部工程完成后對應的凍土壁應力計算結果。由圖7可知,拉應力、壓應力和剪應力在凍土壁與隧道、聯絡通道和泵房外壁等接觸界面位置存在應力集中,各應力值隨與接觸面距離的增大而迅速降低。與應力集中區域相比,大部分凍土壁所受應力值較小,拉應力范圍為: 0.34~0.79 MPa;壓應力范圍為0.13~2.18 MPa;剪應力范圍為0.01~0.90 MPa。

圖7 泵房施工后凍土壁應力分布情況(單位:MPa)

5.2.3 凍結壁安全系數分析

根據數值分析結果,進一步計算得到各施工完成階段的凍結壁安全系數如表3所示。通過表3可以發現,各施工階段對應的凍結壁抗壓安全系數和抗折安全系數均滿足要求。當泵房施工完成時,凍結壁的抗剪安全系數為1.97,稍小于《旁通道凍結法技術規程》中給出的標準值,其余階段滿足規定值要求。結合強風化砂巖的凍土強度試驗結果,可認為凍結壁安全系數基本滿足要求,該類地層具備良好的凍結特性,能夠保證暗挖施工過程的可靠性和安全性。

表3 凍結壁安全系數計算結果

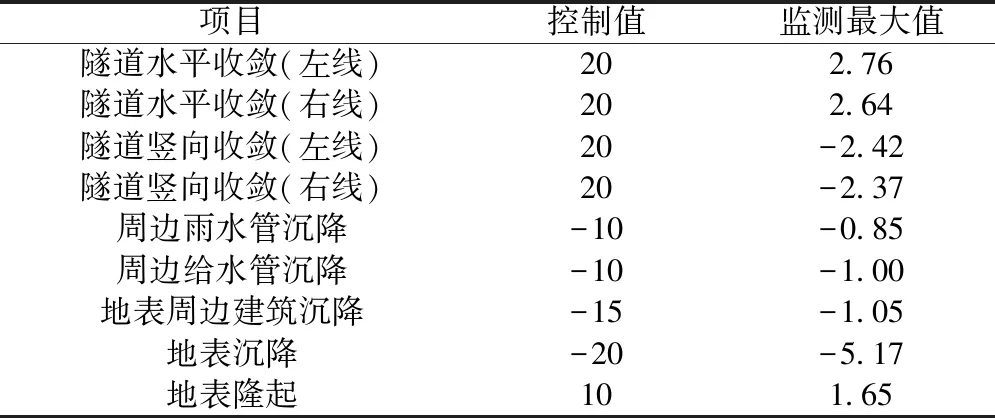

6 施工監測分析

聯絡通道及泵房施工期間,針對隧道變形、地面及周圍管線、建筑物沉降等進行監測。監測范圍為:聯絡通道兩側隧道管片各20環,聯絡通道正上方地面投影外側21 m以內。隧道變形、地面及周圍管線、建筑物變形監測會同監測單位編制專項監測方案,經批準后實施。施工監測項目及結果如表4所示。

表4 施工監測結果 mm

注:收斂值“-”表示向隧道內側變形;沉降值“-”表示位移方向為豎直向下。

由監測結果可知,采用凍結法加固的聯絡通道工程在暗挖施工過程中各項監測項目均滿足控制值要求。其中,左線隧道的變形大于右線隧道,且隧道水平收斂大于豎向收斂。此外,監測取得的各項最大值普遍較小,這說明聯絡通道所處地層的土體強度較高,具有足夠的抗變形能力,能夠很好地滿足地層加固要求。總體來看,凍結法在強風化砂巖(紅砂巖)地層加固作業中的應用符合安全性要求,其設計與施工具備合理性和可靠性。

7 結論

針對凍結法在蘭州地鐵1號線聯絡通道工程中的應用開展了理論、數值和監測分析,主要結論如下。

(1)基于加固地層土體凍結溫度和相鄰凍結管間距變化的凍結壁平均溫度理論計算結果符合凍結壁厚度標準,工程采用的凍結法加固設計具備合理性和可靠性。

(2)聯絡通道開挖引起的卸載作用使得凍結壁結構有所削弱,凍結壁的安全系數出現下降,但施工整體期間凍結壁安全系數均滿足《旁通道凍結法技術規程》要求。

(3)聯絡通道施工結束后,雙線隧道水平收斂向外變形而豎直收斂向內變形;通道上部地表沉降表現為距離通道中心越遠,土體所受施工擾動越小。隧道收斂、地表沉降和周邊地下管線及建筑沉降累積監測數值均滿足施工控制要求。

(4)凍結法在蘭州地鐵1號線聯絡通道工程中取得了成功,能夠有效解決強風化砂巖(紅砂巖)地層的加固難題,在該類地層中具有顯著優勢。