南京市主城區居民職住關系研究

王煬 王伯勛

摘 要:在城市空間拓展、制度轉型與空間重構的背景之下,中國許多大城市的職住關系發生明顯變化,職住分離的現象在城市化進程中日趨顯著。南京市作為江蘇省省會、副省級城市,其職住關系在全國范圍內具有一定的典型性。文章基于百度熱力圖、南京市統計年鑒等數據,通過ArcGIS、區位熵分析等手段對南京市主城區職住關系現狀進行分析,并進一步剖析其影響因素,最后針對性地提出一些初步對策,以求對相關部門起到一定的參考和借鑒作用。

關鍵詞:南京市;職住關系;職住分離;就業人員;職住區位熵

基金項目:本文系澳門基金會資助研究項目(MF1807、MF1710)研究成果。

一、前言

居住和就業空間是城市的空間結構中兩個重要的組成部分。《雅典憲章》(Charte d'Athènes)指出城市的諸多活動可以被劃分為居住、工作、游憩和交通四大基本類型[1]。“職”與“住”的匹配關系,不僅影響著城市系統的日常運行,也跟城市居民的日常工作和生活息息相關,是城市規劃領域研究的一個重要課題。20世紀80年代以后,中國城市進入劇烈的制度轉型與空間重構時期[2]。1988年城市土地有償使用制度正式確立,1998年國務院全面停止了住房實物分配,實行住房分配貨幣化。由于房屋可作為商品出售,原有的單位制小區逐漸瓦解[3],“職住合一”的空間格局也隨之被打破。制度的變更帶來原城市內部工業的外遷,產生了居民自主擇居擇業的變化,城市空間經歷了快速重構,職住分離的狀況日益突出。職住分離引發了一系列的城市問題和社會問題,在特大、超大城市等中表現得尤為明顯。大型城市因其自身龐大的規模和體量,出現“規模不經濟”現象,產生交通擁堵、空氣污染等問題。

南京是江蘇省省會和長江三角洲地區的中心城市之一,城市規模和體量較大,城市的居住和就業空間結構較為復雜,其城市的職住關系狀況,在全國各城市中具有一定的典型性和研究價值。有鑒于此,本研究以南京為例,研究目的在于獲得南京主城區職住關系現狀,分析其影響因素并初步探討對策,這不僅對于南京市的規劃設計、交通建設管理等部門具有參考價值,也對與南京同等規模、類型的城市具有借鑒意義。

二、文獻探討

歐美等西方發達國家城市化進程起始較早,可以追溯到西方規劃者對人口擁擠、交通混亂和大城市擁擠等問題的關注,如霍華德(Ebenezer Howard)、沙里寧(Eero Saarinen)和芒福德(Lewis Mumford)都認為人口與工作崗位應該均衡分布[4]。20世紀60年代,Kain則提出“空間錯配假設”(SMH),認為大規模的就業崗位郊區化和住房市場隔離,造成職住空間的不匹配,從而導致黑人的就業和通勤障礙[5],這引起西方社會對職住空間錯位的廣泛討論和大量實證研究。如1961年,美國的簡·雅各布斯在《美國大城市的死與生》一書中,指出從社會和經濟的角度,倡導城市中的辦公、工廠和住宅的“基本功能”需要“混合”,以便更好地保證城市活力,保證城市的發展[6]。Cervero對職住平衡的衡量指標研究,并認為財政性和排他性分區、房租和住房成本提高以及人口變化趨勢,導致郊區職住場所之間的分離日益擴大[7]。

我國快速的城市化進程,起始于改革開放后,因體制轉型所帶來的職住分離現象引起城市規劃、地理學和社會學等各領域學者的關注。周江評通過系統研究“空間不匹配”的假設與部分大城市弱勢群體就業問題,梳理了美國學者對大城市弱勢群體就業障礙問題的看法、研究方法和模型的演進過程,探討美國經驗對中國城市的借鑒和啟示[8]。顧翠紅、魏清泉通過對比第二和第三產業的就業人口和工作崗位的空間分布關系,判斷上海存在著較為嚴重的職住分離問題[9]。孟斌利用GIS和空間分析技術,在分析近10000份問卷調查的基礎上,從城市空間結構變化的角度,考察北京城市居民與住房分離的空間組織特征,以及影響就業與住房分離的因素,得出北京已存在顯著的職住分離現象,并隨著城市化的擴展不斷演化的結論[10]。鈕心毅和丁亮獲取手機信令數據并用其計算出上海市域居民通勤數據,對上海市的空間關系進行分析,初步提出規劃對市域空間結構優化調整的策略[11]。姜軍、段進等利用蘇州工業園區的綜合交通規劃居民出行調查的通勤行為數據,分析通勤距離、通勤時間的統計特征以及兩者之間的關系,并結合職住偏差指數和內部通勤率兩個反映職住關系的指標,對通勤距離和通勤時間的影響進行研究[12]。冷炳榮、余穎等以2014年某工作日重慶市百度熱力圖為數據基礎,并利用相關職住比公式定量分析各個組團的職住狀況[13]。

綜上所述,國外對職業與居住關系的研究,早期主要注重種族不平等對職住空間的影響。在20世紀70年代以后,從城市規劃以及社會學的角度,尤其是結合弱勢群體的可達性,對城市空間的制度和結構要素進行了更多的探究,并指出少數群體、不同空間模式及其影響等未來關注點。國內相關研究如以北京、上海、廣州等一線城市和蘇州、重慶等新一線城市的職住關系為研究對象,從數據來源和研究方法來看,以問卷調查數據人口和經濟普查等統計數據等,皆是較為成熟的傳統研究方法。隨著信息技術的進步和大數據分析在城市研究中的應用,基于手機信令、百度熱力圖等大數據的研究方法,已成為傳統研究方法的重要補充,并從職住平衡的角度初步探索應對空間不匹配現狀的思路和措施。

三、研究范圍與研究方法

(一)研究區概況

南京市是南京都市圈的核心城市,也是江蘇省省會、副省級城市。全市轄11個行政區,總面積為6587平方千米,2016年的城市建成區面積為774平方千米,常住人口約827萬人,城鎮人口約為678萬,城鎮化率為82%[14],更是長三角城市群內輻射帶動中國中西部建設和發展的門戶城市。本次的研究區域為南京市主城區(圖1),其區域以繞城高速、秦淮河、秦淮新河、長江等為界限,包含玄武、鼓樓、秦淮、建鄴、雨花臺五區,面積為400.57平方公里,2016年的常住人口為447.67萬人。主城區五個區占全市人口的54.1%,占全市土地面積的12%。從1978年南京市第一版的城市總體規劃算起,南京曾先后經歷四次規劃編制、修編,現正在進行第五次城市總體規劃的編制。現行《南京市城市總體規劃(2011-2020年)》確定了至2020年常住人口1060萬人、城鎮建設用地為1040平方公里的發展規模。該計劃以“多中心集群”的發展理念為指導,力圖構建“一主三副”及“兩帶一軸”的城鎮體系和空間結構①。

(二)研究方法

本研究分成兩個階段進行,第一階段通過百度熱力圖分析。百度(Baidu)是中國應用極廣的互聯網工具,使用百度地圖等地理空間分析,在解析城市狀況方面具有較高的可操作性。其原理是基于智能手機的用戶,通過采集用戶數據來聚類百度產品的地理位置信息,計算每個區域的人口密度和人流速度。綜合計算出聚類地點的熱度,用“熱力指數”表示某地域的人流熱度,將“熱力指數”在百度地圖上進行可視化表達,在各個地區用不同顏色和亮度值,表示訪客所在的地理區域總體被訪問量在劃定區域內的占比情況,從而反映出對應的人流量,形成人群空間分布圖,該數據具備時效性,每15分鐘會進行一次更新。調研時段選擇在2017年2月21日工作日進行24小時監測,約每小時更新一次的百度熱力圖數據,可得知城市在24小時人口活動變化情況及城市職住關系的度量,再輔以ArcGIS(地理信息系統)對熱力圖數據進行處理,以辨別出每個管理單元中的像素大小和顏色值,進而獲得可視化量化分析結果。

第二階段采用職住區位熵分析(location quotient)職住空間匹配的具體分布模式,每個區域的職住區位熵是某區域的空間比與整個研究范圍的比值。相較于百度熱力圖分析,職住區位熵能夠反映研究范圍內部各片區的職住平衡狀況,通過這種方法的分析可以了解到研究范圍內部的職住分布,即各個部分的職住空間狀況差異和均衡情況。

四、職住關系分析結果與討論

(一)百度熱力圖分析

1.熱力分布總體特征

由于研究對象主要為主城區的就業人員,選取工作日的熱力圖數據能更準確分析主城區的職住關系,盡可能減少周末居民休息、娛樂以及游客旅行等干擾。根據研究需要從中選取休息時間(21:00至24:00)和工作時間(09:00至11:00和14:00至17:00)兩個時間段的百度熱力圖,分別研究職住的動態分布,并進行可視化處理和計算分析。總體來看,使用百度產品時所在的地理位置信息數據,只包含主城區的部分人口。但是和南京靜態的人口統計數據相比,百度熱力圖的數據是流動的、實時的,因而相對于城市研究和城市規劃、管理者而言,就可以動態分析城市中活動人口的實際流動變化情況,以及各個區域職住地域的分布狀況,從而更準確地掌握主城區居民的職住關系,可供未來用地規劃編制和實施管理參考。

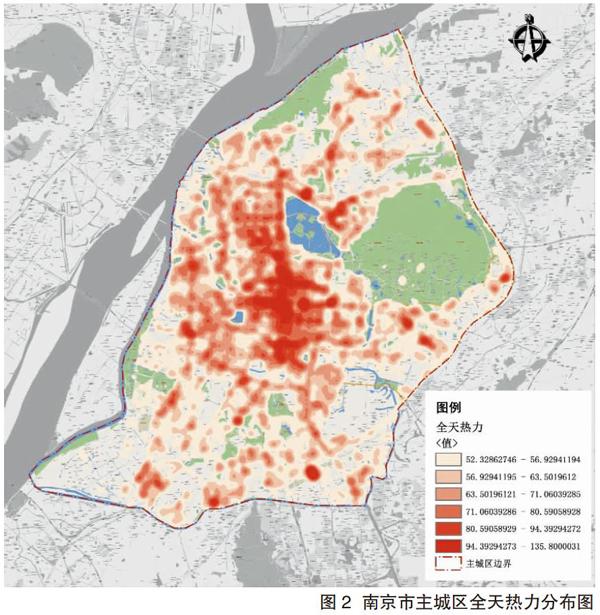

將全日(07:00至24:00)的百度熱力圖數據用ArcGIS按照相同的權重進行加權疊加,可以得到全天的熱力分布圖,反映出主城區活動人口的空間分布(圖2)。因南京是區域重要交通節點,而且是僅次于北京、上海的高等教育中心,火車高鐵站、高等院校所在地會集中大量人口,在分析時需考慮到此兩類地區的干擾。從熱力分布特征來看,活動人口主要聚集于南京傳統核心區,即新街口、珠江路、夫子廟商圈,并沿中山路、中央路、漢中路、中山東路、珠江路、廣州路等城市主要道路南北輻射擴散。這些傳統的城市中心依舊強勢,在城市向外擴展的過程中仍保持巨大吸引力,集聚全市的大部分人口。但很明顯也可以看到,依托城市快速路、主次干路,以及較為發達的軌道交通網,南京市在疏解中心人口方面也做出巨大的努力。向北在邁皋橋、五塘廣場、三牌樓等方向均有次級的熱力中心分布,且熱力分布集中連片,說明已形成較為成熟且有系統的城市空間。向西在河西新城也有較大面積熱力區分布,顯示經歷了十幾年的建設,新城已具相當規模,成為新的經濟增長點、城市擴展點和人口疏散點。熱力值沿江東路、地鐵2號線由北向南、自東向西遞減,在龍江、萬達廣場、奧體東和油坊橋一帶形成區域的熱力中心。這主要是由新城的建設時序造成的,未來根據規劃,奧體新城將成為開發的重點,南京將在夢都大街以南、河西大街以北打造河西CBD(central business district)作為南京新的中心,其具有較大的發展潛力,也必將吸引更多的人口。主城區內向南、西南和西北方向,熱力分布較為稀疏,熱力值強度也較低,表示這些區域活動人口較少,城市在這些方向有較大發展空間。總體而言,南京熱力分布呈現一中、多點、集中多片、沿主要道路和軌道交通線分布的特點,與南京市的現狀用地與規劃大致相符。

2.職住空間識別與特征

經由上述兩個時間段的百度熱力圖,運用ArcGIS分別進行柵格疊加分析,觀察主城區一天內兩種不同時間段活動人口的分布狀況(圖3、圖4)。基本而言,工作時段的熱力值要比休息時段的熱力值高。這方面是因為南京作為一個區域中心城市,發達的主城區也為南京市部分主城區外的人口提供了就業,一部分人白天在主城區上班,晚上在主城區外或者南京市外居住,導致日夜熱力值的差異。

分析對比兩個時間段的熱力疊加圖,在工作時段,以新街口為中心,中山路-中山南路和漢中路-中山東路為軸的十字熱力帶非常突出。新街口是南京市中心,也是商務辦公等服務業的集中地。2017年南京第三產業增加值為6997.22億元,占全市生產總值的59.7%[15]。南京總體的產業結構已呈現“三二一”的結構特點②。因此,這種熱力分布背后反映出南京市產業結構的變化調整。在休息時段,南京新街口是中國三大商圈之一,此時段仍能吸引大量消費娛樂人群,并且市中心也有相當數量的舊住區,新街口地區的熱力值仍舊是主城區內熱力最高的。但相比于工作時段,其占比降低許多,而周圍其他地區如河西、城南、北部濱江地區的熱力值相對上升不少,這說明外圍組團的居住功能疏散了大量市中心地區的人口。總的來看,對比兩個時段的熱力值分布,南京主城就業單中心集聚的現象仍比較突出,內外區域間可能存在一定的潮汐交通。中心的組團不僅是最重要的工作場所,也是商業和娛樂場所密集分布的地區。這有主城邊緣的片區職住和生活配套設施不足的原因。這說明今后必須加強主城邊緣的就業生活配套,還有相關的基礎設施建設。

為方便分析職住空間分布特點,運用柵格計算器(raster calculator)將休息時段疊加熱力與工作時段疊加熱力相減,即可顯示出不同地塊的“職”“住”屬性,從而識別出不同的職住區域(圖5)。藍色團塊為“職”屬性更強的區域,紅色團塊為“住”屬性更強的區域,從中可以看到以新街口為中心,以中山路-中山南路和漢中路-中山東路為軸的十字帶依然是工作屬性最強,其余工作區域主要沿內環線、江東路和滬蓉高速等呈帶狀分布。居住區域在內環北線以南和內環南線以北范圍內,除了在新街口商圈分布較少,其余以點狀、小片狀分布于工作區域之間。在內環北線以北和內環南線以南,兩區域分離狀況較為突出。在內環北線以北,以居住區域為主,工作區域零星分布。在內環南線以南,與滬蓉高速之間主要分布工作區域,與大量產業園的位置重疊。滬蓉高速以南主要分布的則為居住區域。這反映出在內環線以內的老城范圍內,職住間雜分布,職住空間匹配程度較高,而職住分離的狀況較輕。在內環線以外尤其是南北方向上,職住區域在空間上分別呈現大面積片狀并且混合分布較少,分離現象較為突出,職住的配套亟需加以引導和完善。這種狀況一方面是由于內外組團之間建設時序程度的差異,外圍地區建設較晚,相關配套不夠完備,難以短時間內做到職住空間匹配。另一方面是由于產業布局的特點,內環南線與滬蓉高速之間,軟件園、南海生物科技園等產業園區需要集中分布并與居住片區之間保持一定距離,一定程度上也造成了職住分離。

(二)職住區位熵分析

在通過百度熱力圖數據對南京市主城區職住關系狀況做總體分析后,本研究認為有其必要運用職住區位熵公式,針對主城區內部各個部分的職住關系做進一步研究。職住區位熵的計算公式為:

LQi=(Ji/Hi)/(J/H)[16]

其中,LQi是i空間單元的職住區位熵,Ji是i區域的從業人員數量,Hi是i區域的常住人口數,J是整個研究范圍內的從業人員數量,H是整個研究范圍的常住人口數。如果一個區域的職住區位熵接近1,說明這個區域的職住匹配程度接近研究區域,處于研究范圍的平均狀況;若一個區域的區位熵明顯大于1或小于1,這說明此區域相對于研究范圍的職住不匹配。職住的區位熵明顯大于1,說明相對就業占主導地位。職住的區位熵明顯小于1,則說明相對居住占主導地位。

研究數據采用南京市統計局發布的南京市2017年統計年鑒數據。由于政府采集和整理數據時,通常以行政區來劃分,而南京市主城區邊界并不完全與行政區界限重合,故采用玄武、秦淮、建鄴、鼓樓、雨花臺五區作為職住區位熵分析的研究范圍。并且,統計年鑒數據缺乏南京市分區從業人員數量,而南京私營和個體從業人員總數又占全市從業人員總數的近70%,具有一定的代表性,故采用分區私營和個體從業人員數量進行計算。

經過職住區位熵公式的計算,得出主城區五行政區各自的職住區位熵(表1)。相關研究表明,區位熵數值在0.8至1.2時屬于中等水平,說明此片區的職住匹配程度和研究范圍內的基本相等,可認為其是職住平衡片區;區位熵在2.5以上和1.2至2.5時分別屬于極高和較高水平,表明此片區的職住匹配程度極高于和較高于研究范圍內的職住匹配程度,可認為其為就業主導空間單元;區位熵在0.3以下和0.3至0.8時分別屬于極低和較低水平,說明此片區的職住匹配程度極低于和較低于研究范圍內的職住匹配程度,可認為其為居住主導空間單元。

總體而言,南京主城區內部的職住關系相對比較平衡,主城五區區位熵最低為鼓樓區的0.78,最高為雨花臺區的1.21,沒有在極低和極高水平范圍內。玄武、秦淮、建鄴三區的區位熵在0.8~1.2的范圍內,屬于區域內職住平衡空間單元。鼓樓區略偏居住主導,雨花臺區略偏就業主導。這也與上述百度熱力圖疊加和柵格計算分析出的結果一致,即老城區內和河西新城職住平衡度較高,未出現明顯的職住分離。鼓樓區北部濱江地區尤其是曾經的下關區域,以居住為主,導致鼓樓區的輕微居住主導屬性。雨花臺區因布置了相當數量的產業園區,居住配套不足,使其呈現輕微的就業主導屬性。

五、職住關系影響因素及對策探討

經由前述研究發現,南京老城區外圍大量建設了商品房以及拆遷安置房住區,并且在“退二進三”③的方針引導下,第二產業向城市邊緣和外圍分散,生活服務業向城市中心高度集中,加劇了城市的職住空間錯位。城市政策性因素對城市的職住關系也會產生重要影響,如學齡孩子家庭,很可能受劃地段分片區的入學政策影響,而選擇一些學區房。再如住房商品化改革時期,一部分住戶以較低的價錢購得政策性住房,由于固定資產的升值獲得超額利潤,具備更強的承住能力和更靈活的職住地點選擇。社會經濟的轉型同樣對居民的職住關系影響深遠。住房商品化和就業市場化打破了曾經“職住合一”單位大院式的職住空間結構,這也激發居民對住房和就業的個性化需要,進而推動新型就業崗位和房地產的供給,并使得土地的經濟價值凸顯,成為引發城市用地布局結構調整的重要驅動力,故對居民的職住關系也產生影響。

職住過度分離帶來負面影響的危害是城市規劃要面臨的社會課題,本研究認為南京市目前情況,應當從城市空間結構、城市用地出讓以及軌道交通建設方面出發探討對策,防止南京市主城區內職住空間分離情況進一步加劇。首先,應以“臨業近居”為原則,促進多中心城市空間結構進一步完善。南京市規劃的城鎮空間布局結構和中心城鎮體系分別為“兩帶一軸”與“一主三副”。未來應當加強副城建設,完善設施配套,打造功能各異的次級中心。尤其要大力進行江北新區的建設,使其成為南京城市發展新的轉折點和支撐點。其次,要以組團為基本單元,土地出讓注重適當功能混合和職住匹配。規劃用地時應考慮不同組團在城市中的區位和定位,思考該地區的產業與居民類型之間的契合,特別是符合偏愛職住地點相近,或者對時間成本要求高的人群需求,一定程度上可以緩解職住分離狀況。此外,要在現有的基礎上繼續加強軌道交通建設,這能有效提高職住地點的可達性,縮短通勤時間,職住空間上的分離也能有效地被通勤時間的壓縮所填補,進而在相當程度上減少職住空間不匹配所造成的通勤困境。

六、結語

在當下的城市化進程中,職住分離現象越來越明顯。在城市用地快速擴展、住房與就業制度市場化的大背景下,南京市作為江蘇省省會、長三角地區的大城市,也不可避免遇到一定程度的職住分離問題。本研究根據百度熱力圖、職住區位熵綜合分析,得出南京市主城區總體存在著一定的職住分離情況。老城區以及河西新城職住平衡度較高,居住與就業較為匹配,而老城區外圍尤其是內環線以北和以南的地區,是南京主城區職住分離現象較突出的地區。究其原因,城市空間拓展與用地結構變化、城市政策性因素以及社會經濟的轉型,對城市的職住關系產生了深遠的影響。為了遏制職住分離現象的加劇,緩解其對居民日常工作生活帶來的不利影響,本研究認為應當從城市空間結構、城市用地出讓,以及軌道交通建設三個方面出發,以“臨業近居”為原則加強城市多中心建設,以組團為基本單元注重土地出讓時的功能混合和職住匹配,發展城市軌道交通,從而通過規劃和行政手段有效改善職住關系、促進職住匹配,為城市居民創造更好的工作和生活環境。

注釋:

①兩帶:擁江發展的江南城鎮發展帶和江北城鎮發展帶;一軸:沿寧連、寧高綜合交通走廊形成的南北向城鎮發展軸;一主:南京市主城區;三副:東山、仙林和江北副城。

②“三二一”的結構特點,即該地區三次產業的增加值占地區生產總值的比重,呈現第三產業>第二產業>第一產業的特點。

③退二進三:調整城市市區用地結構,減少工業企業用地比重,提高服務業用地比重。

參考文獻:

[1]張京祥.西方城市規劃思想史綱[M].南京:東南大學出版社,2005:20.

[2]戴柳燕,焦華富,肖林.國內外城市職住空間匹配研究綜述[J].人文地理,2013(2):27-31.

[3]張京祥,胡毅,趙晨.住房制度變遷驅動下的中國城市住區空間演化[J].上海城市規劃,2013(5):69-75.

[4]胡娟,胡憶東,朱麗霞.基于“職住平衡”理念的武漢市空間發展探索[J].城市規劃,2013(8):25-32.

[5]KAIN J F.Housing segregation, negro employment, and metropoli tan

decentralization[J].The quarterly journal of economics,1968(2):175-197.

[6]胡靜.蕪湖市居住與就業空間關系研究[D].安徽師范大學,2010.

[7]CERVERO R.Jobs-housing balancing and regional mobility[J].Journal

of the American Planning Association,1989(2):136-150.

[8]周江評.“空間不匹配”假設與城市弱勢群體就業問題:美國相關研究及其對中國的啟示[J].現代城市研究,2004(9):8-14.

[9]顧翠紅,魏清泉.上海市職住分離情況定量分析[J].規劃師,2008(6):57-62.

[10]孟斌.北京城市居民職住分離的空間組織特征[J].地理學報,2009(12):1457-1466.

[11]鈕心毅,丁亮.利用手機數據分析上海市域的職住空間關系:若干結論和討論[J].上海城市規劃,2015(2):39-43.

[12]姜軍,段進,陳滄杰,等.通勤距離、通勤時間及其與職住平衡的關系研究[J].現代城市研究,2015(7):119-123.

[13]冷炳榮,余穎,黃大全,等.大數據視野下的重慶主城區職住關系剖析[J].規劃師,2015(5):92-96.

[14]南京統計年鑒(2017)[EB/OL].[2019-08-01].http://221.226.86.104/file/2017/index.htm.

[15]南京市2017年國民經濟和社會發展統計公報[EB/OL].(2018-03-27)[2019-08-01].http://tjj.nanjing.gov.cn/tjxx/20180

3/t20180327_494674.html.

[16]程鵬,唐子來.上海中心城區的職住空間匹配及其演化特征研究[J].城市規劃學刊,2017(3):62-69.

作者簡介:

王煬,澳門城市大學創新設計學院碩士研究生。

王伯勛,澳門城市大學創新設計學院,助理院長、助理教授。