淺談唐代越窯青瓷對外來文化和工藝的借鑒與吸收

張思桐

摘 要:越窯是唐宋時期南方青瓷生產的著名窯口,從東漢青瓷創燒以來,越窯青瓷不斷發展,至唐代與邢窯共有“南青北白”的稱號。唐代是越窯青瓷發展成熟的重要時期,在國力強盛、對外貿易交流頻繁的時代背景下,越窯青瓷對外來文化工藝的借鑒與吸收展現出越窯青瓷的創造性和多元文化融合的特性,為越窯青瓷的發展注入了新的活力。

關鍵詞:唐代;越窯青瓷;外來文化;工藝;借鑒

中國燒造瓷器的歷史悠久,東漢時在寧紹地區已經出現了以曹娥江兩岸為中心的青瓷生產窯場。越窯是南方著名的青瓷窯口,“越窯”之名最早見于唐代。從東漢至宋代,越窯經歷了創燒、發展、興盛、衰落四個時期,越窯發展鼎盛時期生產的瓷器代表了青瓷的最高水平,是中國陶瓷的重要組成部分。唐代是越窯青瓷發展成熟的重要時期,在國力強盛、對外貿易交流頻繁的時代背景下,越窯青瓷在造型、紋飾等制作工藝上開始借鑒和吸收外來文化和工藝,推動了越窯青瓷的創新和發展。

1 唐代越窯青瓷的發展概況

唐代中國的瓷器生產進入了一個新階段,形成了“南青北白”的格局,南方以越窯青瓷為代表,北方以邢窯白瓷為代表。唐代的越窯青瓷發展迅速,至晚唐時期,以上林湖為代表的越窯制瓷業進入了繁榮時期。該時期越窯青瓷胎質堅硬細膩,釉色以青綠、青黃為主,釉層均勻,如玉似冰。器物造型優美,品種豐富,形體小巧,常見碗、盤、盒、瓶、水盂、執壺等。部分器物繼承了前代造型,而有的器物造型進行了創新,如瓜棱形執壺、荷葉盞托、菱形花口碗等出現。在裝燒技術上,該時期的越窯青瓷采用匣缽裝燒和墊圈支燒。裝飾工藝上,晚唐時期越窯青瓷仍以素面裝飾為主,但是部分器物表面也有裝飾紋樣,該時期主要的裝飾工藝為劃花,其次為印花、刻花,少數還包括鏤雕以及釉下褐彩裝飾,裝燒技術的進步和裝飾技法的發展使該時期越窯青瓷的產品質量明顯提高。

2 唐代越窯青瓷對佛教文化的借鑒與吸收

佛教創立于公元前6世紀到公元前5世紀,漢代佛教已隨著絲綢之路的開通從西域傳入中原地區,但由于該時期儒道文化仍占據思想領域的統治地位,佛教文化未產生太大影響。魏晉以后,由于戰爭的影響,佛教的生死輪回觀念迎合了人們渴望解脫的心理,影響力逐漸擴大。唐代,由于國力強盛且對外來文化包容并蓄,佛教最終在中原扎根并成為教化百姓的重要工具。佛教在創立之初就把蓮花作為圣花,地位尊崇,究其原因,主要是因為蓮花的特性與佛教教義在諸多方面有契合之處。一方面,蓮花生于淤泥中,卻出淤泥而不染,體現出佛教不染的特點,也符合佛教輪回重生的教義。同時,蓮花莖直中空的特性也符合佛教萬事皆空的理念;另一方面,蓮花開花與結果兩項并行,與佛教中過去、現在、未來的三種時間觀念契合[1]。蓮花的這些特性使它在佛教中成為美好理想的象征,也使得蓮花紋飾成了佛教藝術的重要裝飾紋飾之一,多見于各類佛教建筑、器物。伴隨著唐代佛教影響力的擴大,蓮花備受民眾喜愛,越窯青瓷在生產制作的過程中將蓮花形象引入,燒造出荷葉盞托這類器形。

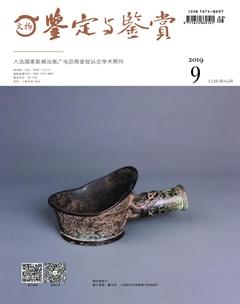

寧波博物館收藏一件唐越窯青釉瓷荷葉帶托茶盞,該器物1975年出土于寧波市和義路遺址,由茶盞和盞托兩部分組合而成。器物整體高6.6厘米,口徑11.8厘米,底徑6.6厘米。茶盞口沿呈花口形,外壁壓出五條棱線,形成五個花瓣的效果,盞托中心內凹,造型仿荷葉,邊沿翻卷,整體造型猶如一片荷葉承載著一朵盛開的蓮花。該器物釉面亮潔,胎質緊密,造型設計巧妙,其蓮花、荷葉的造型烙上了深深的佛教文化印記[2]。

除了蓮花元素之外,唐代越窯在燒造過程中還引入了佛教文化的獅子元素。獅子的故鄉并不是中國,而是非洲、美洲及中西亞等地。西漢時期,伴隨著張騫出使西域及絲綢之路的開辟,獅子被帶入中國,成為中國境內的新物種。獅子在古印度象征著皇權至高無上的權力,地位尊崇。伴隨著佛教的創立,獅子開始作為佛祖的象征,成為佛教圣物。南北朝時期,佛教在中土發展迅速,由于石窟藝術的興起,佛教造像大量出現,而獅子作為佛教圣物,其形象也多見于各類石窟造像中。唐代,隨著佛教文化的進一步推廣及中外文化經濟交流的頻繁,真獅進貢數量增加,從而加深了民眾對獅子形象的了解和認知。在這種背景下,獅子的造型在印度佛教文化和中國本土文化的雙重影響下,造型逐漸寫實,以蹲坐造型為主。同時獅子也被民眾賦予了威武正義、懲惡揚善的意義,成為一種吉祥瑞獸。唐代的越窯青瓷中多見獅子產品,可見當時獅子是受到民眾歡迎的題材和裝飾紋樣[3]。

寧波博物館藏有一件唐越窯青釉瓷坐獅,該器物1975年出土于寧波市和義路遺址,高17厘米,底徑長12.3厘米,底徑寬8.8厘米。獅子蹲坐于長方形的瓷座上,雙目圓睜,牙齒外露,頸系鈴,頭背上刻畫出卷曲的鬃毛,尾巴貼于背部,通體施青釉,是唐代越窯燒制獅子器形的典型器物。

唐代越窯青瓷在器物造型上吸收佛教文化元素,創燒出帶有鮮明時代特色的器形,標志著青瓷本土文化積極吸收外來文化,進一步向外來文化空間拓展。

3 唐代越窯青瓷對金銀器工藝的借鑒與吸收

唐代對外貿易交流活躍,通過絲綢之路,大量外國商品被帶入中國,來自中西亞、東羅馬等地的金銀器就是其中的重要組成部分。外國金銀器的輸入對中國本土金銀器的生產發展產生了重要影響,在此基礎上,唐代的越窯借鑒吸收了金銀器的生產裝飾工藝,豐富了青瓷的造型和裝飾技法。越窯青瓷對金銀器的模仿和借鑒主要體現在兩個方面,一是模仿造型,二是模仿金銀器加工的工藝特征。在造型方面,西亞薩珊王朝時期流行一種長杯,其形狀大體呈橢圓形,杯壁呈四曲或八曲的花瓣形,整個造型如盛開的海棠花。唐代越窯青瓷常見海棠杯器形,其造型與金銀器的長杯造型十分類似。在模仿金銀器加工的工藝特征方面,由于金銀器材料昂貴且延展性強,為了降低成本,工匠在制作金銀器產品時往往利用其延展性強的特點將器壁做薄。但器物外壁變薄,相對應也會導致器物的抗變形能力降低。為了提升金銀器的抗變形能力,瓜棱、卷邊等工藝應運而生。瓜棱是指在設計造型時將金銀器物的腹部做成瓜棱形,這種造型利用凹棱將器表分割成小塊,提升了器物的抗變形能力。唐代越窯青瓷可見瓜棱形執壺、瓜棱形罐等器形,瓷器的瓜棱造型多是利用條狀工具在器物的腹部印壓出凹棱,其工藝特征明顯借鑒了金銀器的瓜棱加工工藝。卷邊是將金銀器的器蓋、高足等胎體較薄的部分設計成卷曲荷葉狀以應對薄胎易變形的手段。越窯青瓷在盞托器形上可見卷邊工藝,將盞托邊沿向上推卷形成四曲或五曲的荷葉形,這種裝飾技法明顯受到了金銀器加工工藝的影響[4]。

4 總結

唐代越窯青瓷在對外貿易繁榮發展的時代背景下,逐漸接受外來文化和工藝的影響,形成了新的風格和特色。青瓷在器物造型上融合了本土風貌與佛教元素,引入蓮花和獅子等造型,在生產裝飾工藝上吸收金銀器制作工藝特色,引入瓜棱、卷邊等裝飾風格,這些變化反映出越窯青瓷在外銷過程中接受外來文化和工藝潛移默化的影響而不斷創新的面貌,展現出越窯青瓷的創造性和多元性,也為越窯青瓷行銷海外及繁榮發展注入了新的活力。

參考文獻

[1]王冰潔.中國蓮文化研究[D].陜西:西北農林科技大學,2015:44.

[2]朱素珍.四件特型越窯青瓷的文化內涵[J].東方收藏,2016(5):75.

[3]于超.中國獅子裝飾藝術之淵源[J].湘南學院學報,2016(6):75-76.

[4]穆俏言.談金銀器對邢、越二窯及定窯的影響[J].東方收藏,2016(9):59-60.