從《竹石》看鄭板橋的筆墨春秋

常凱暄

摘 要:“咬定青山不放松,立根原在破巖中。千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。”這首大家耳熟能詳的詩——《竹石》生動形象地再現了鄭板橋描繪的竹子立于破裂的巖石之中的場景。鄭板橋也像這石中之勁竹一樣,剛正不阿,恪守本分,他的品行和追求更是完美地體現在他的作品中。鄭板橋在書法和繪畫方面有獨特見解,“詩、書、畫”曠世而獨立,世稱“三絕”,作為“揚州八怪”的重要代表,他能達到這樣的高度,與他的為人是分不開的。鄭板橋的詩、書、畫無一不體現他的剛正品行,雖然他沒有在仕途上取得輝煌的成就,在藝術上卻達到了登峰造極的境界。

關鍵詞:鄭燮;揚州八怪;竹;書法;國畫

鄭板橋名燮,字克柔。康熙三十二年(1693年)出生在江南揚州府(今江蘇揚州)興化縣一個沒落的書香世家,他家附近的護城河上有一座用木板搭起的橋,俗稱“板橋”,所以給他取號為板橋。鄭板橋的一生并不順利,但是他通過堅持不懈地努力,在磨難中鍛煉自己,他后期的詩、書、畫達到了一種特殊的境界,他的“詩、書、畫”世稱“三絕”,自成一體,達到了曠世獨立的境界。

鄭板橋喜歡畫蘭、竹、石、松、菊,不僅是喜歡畫它們,而且還曾稱“四時不謝之蘭,百節長青之竹,萬古不敗之石,千秋不變之人”為人間四美。其中繪畫代表作品有《竹石蘭蕙圖》、《懸崖蘭竹圖》、《蘭竹石圖》(圖1)等,文學作品有《鄭板橋集》。題畫詩《竹石》是鄭板橋眾多詠竹詩中筆者最喜歡的一首,通過這首詩他不僅贊美了竹子剛直堅毅的品性,更表達了他在面對重重困難和挫折時,寧折不彎、絕不向惡勢力低頭的品質。

以竹為例,竹子是四季常青的植物,無論在哪個季節,我們都能看到它的身影,最可貴的是不管環境多么惡劣,它都能堅強地生存下來,這種品性是非常值得我們敬佩的。正如古代文人愛竹,他們不僅僅是愛竹子的颯爽英姿,更是愛竹子的錚錚傲骨。難怪唐代偉大的現實主義詩人白居易在《題李次云窗竹》中留下這樣的佳句:“千花百草凋零后,留向紛紛雪里看。”在潔白的雪里,竹子傲然挺立,中通外直,不蔓不枝,從不嘩眾取寵,更不盛氣凌人,它樸實無華、堅貞不屈的品性使世人為之傾倒。唐宋八大家之一的蘇軾就曾說“寧可食無肉,不可居無竹”,竹子代表著特殊文化精神,這種精神恰恰代表著詩人剛正不阿的性格。

《竹石》這首詩就寄托了鄭板橋的高尚情操。全詩短小精悍卻通俗易懂。其中第一句寫竹子根堅,第二句寫巖石為基,第三句寫經歷磨難,第四句寫錚錚傲骨,全詩一氣呵成,朗朗上口。“竹子抓住青山一點也不放松,它扎實地扎根在巖石縫中。經歷成千上萬的折磨,無論是東南風還是西北風,它都能頑強抵擋,不屈不撓,依舊頑強地屹立。”這首詩的前兩句贊美的是竹子立根于破巖中的剛毅精神,開篇一個“咬”字,一字千鈞,使竹子人格化,不僅寫出了它緊緊扎根在巖石中的情景,更是表現出了竹子不屈不撓地生長,與大自然中的磨難所抗爭的執著精神,充分表達出竹子堅毅的性格。再用“不放松”來修飾“咬”字,把竹子剛勁有力、寧折不彎的個性特征表現得淋漓盡致。第二句“立根原在破巖中”道出了竹子之所以能堅韌地挺立于青山之上,是因為它深深扎根在破裂的巖石之中,“破巖”二字從側面襯托出竹子的頑強精神。后二句再進一步寫惡劣的環境對竹子的磨練與考驗。不管風吹雨打,剛直不彎的竹子仍然“堅勁”,傲然挺立在風雨中。其中“千磨萬擊”和“東南西北風”不僅生動形象地再現了竹子所經歷的磨難,也象征著詩人在生活中經歷的各種坎坷。這首詩表面是寫竹子堅韌不拔的頑強精神和剛正不阿的正直品性,實際上是鄭板橋心聲的自然流露,他運用了借物喻人的表現手法,詩中竹子面臨的困難象征著詩人在生活中面對的艱難困苦,竹子寧折不彎的高尚品格象征詩人無論經受多少打擊、承受多少壓力決不隨波逐流、不與世俗同流合污的錚錚傲骨。詩人通過贊頌立根破巖中的竹子,表達了自己決不隨波逐流的思想情操。整首詩語言簡練但寓意深刻,時刻激勵我們在遇到坎坷和困難的時候,應不畏艱難、不懼失敗,勇敢地去面對。

乾隆七年(1742年),鄭板橋被任命為山東范縣知縣,其后調任濰縣。鄭板橋為官期間勤政愛民,清正廉潔,敢于同惡勢力作斗爭,受到廣大百姓的擁護和愛戴。鄭板橋在官場上雖說不是聲名顯赫之人,但他在藝術創作上卻達到了登峰造極的境界,名聲頗大,作品被爭相搶購,流傳海內外。他癡迷于繪畫,追求繪畫藝術的更高層次,并取得了巨大進步,另外他所作的詩詞、書畫作品提出了許多有影響力的藝術觀點。鄭板橋為官時和去官后的繪畫風格各方面都有著不同的變化和長足的進步,他的仕途生涯對繪畫藝術具有非常重要的意義,“實踐出真知”,鄭板橋在為官十余年的艱辛實踐與探索中,找到了適合自己的發展道路,提高了繪畫創作的水平。“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣 吏,一枝一葉總關情。”這首《墨竹圖題詩》是他在出任山東濰縣知縣時贈給山東巡撫包括的。全詩語言樸實無華,感情豐富細膩。其中一、二兩句描述環境背景,鄭板橋在衙署書房里躺臥休息,這時聽到窗外有陣陣微風吹動著竹子,竹子發出沙沙的響聲,仿佛是嗚咽的聲音,給他一種十分悲涼凄寒之感。“疑是民間疾苦聲”,是他由這竹葉沙沙的聲音和夜晚悲涼的情景聯想到當時民間的疾苦,并運用托物取喻的手法,一個“疑”字生動地體現了詩人的愛民之心和心系百姓的情懷,感情真摯,令人感動。三、四兩句詩人直抒胸臆。“些小吾曹州縣吏”,既是寫詩人自己,又是寫巡撫包括,“一枝一葉總關情”表達了雖然他們只是一個普普通通的縣官,但是只要是有關民間疾苦,無關事情大小,都會放在心上,這兩句詩拓寬了詩歌的內涵,照應了主題。鄭板橋的這首題畫詩,由風吹竹搖之聲聯想到百姓生活疾苦,寄予了作者對老百姓命運的深切關注和同情。正如詩中所寫,鄭板橋為官時,愛民如子,在濰縣上任七年,正逢荒年,五年發生旱蝗水災,生靈涂炭,哀鴻遍野。他一面向朝廷據實稟報災情,請求賑濟;一面以工代賑,興修城池道路,招收遠近饑民赴工就食,并責令邑中大戶輪流在道邊開廠煮粥,供婦孺耄耋充饑。同時,也責令囤積糧食者迅速將積粟按通常價格賣給饑民。他自己也節衣縮食,為饑民捐出官俸。在最危急之時,他毅然決定打開官倉放糧。他的僚屬勸他不要貿然行事,等呈報上司批準后再作決斷,但他凜然答道:“待到層層報批,延誤了時日,恐怕老百姓都餓死了,還要我這個縣令干什么?”誰料他因此得罪了上司,受到打擊報復,當地富豪也趁機排擠他。乾隆十七年,他憤然辭官,回到故鄉江蘇興化定居,繼續以詩、書、畫為生,直到終老。他這種以天下為己任的情懷、清正廉潔的作風令人敬佩。

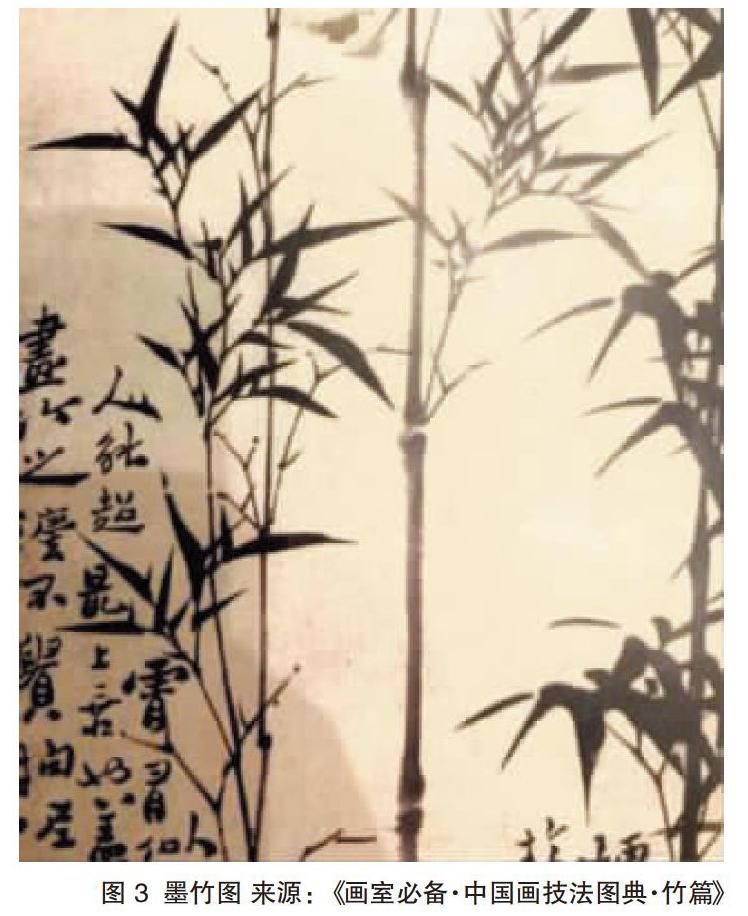

鄭板橋的畫和書法體貌疏朗,風格勁峭(圖2、3)。他說:“蠅頭小楷太勻停,長恐工書損性靈。”又說:“掀天揭地之文,震電驚雷之字,呵神罵鬼之談,無古無今之畫,原不在尋常眼孔中也。”清代戲曲家、文學家蔣士銓還曾評價說:“板橋作字如寫蘭,波磔奇古形翩翩,板橋寫蘭如寫字,秀葉疏花見姿致。”板橋先生于書法最重“個性”。康熙、乾隆時期國力強盛,董其昌、趙孟頫書風因帝王的喜好而主導時風,當時以高士奇、張照等人為代表的文人都曾煊赫一時,但鄭板橋認為這種現象是失去創作作品時的真精神,是沒有個人特色的假古董,華而不實。他畫面題跋的獨特書體——“六分半書”,是對他自己獨創的一種書體的諧稱。隸書中有一種“八分書”,亦稱“漢八分”,字體似隸而體勢多波磔。有人解釋為“其二分似隸八分似篆,故稱八分”。所謂“六分半書”意思是他的字大體是漢隸,還摻了一些別的書體,如楷、行、篆、草,甚至還摻入畫意,是一種風格獨特、富有個性的書體。因此世人都稱贊鄭板橋的作品是有個性、有態度、有見解的。

鄭板橋為人剛正不阿,性格堅韌頑強,關心百姓疾苦,從不趨炎附勢。他在困難和挫折中不斷提高自己,以“竹”為榜樣,從未停止探索的腳步,在歷史的洪流中留下了濃墨重彩的一筆。

參考文獻:

[1]周林生.中國名畫名家賞析·清代繪畫[M].石家莊:河北教育出版社,2004.

作者單位:

蘇州大學