從英雄之旅到尊長之旅

——以《我不是藥神》為例看中國禮俗情感的類型表達

張 毅(北京電影學院,北京 100088)

在中國電影發展的一百多年中,除了滿足大眾消費需求,社會變革向下情感化的時代精神表達也在以類型電影這一方式參與了民族文化的歷史構建,作為社會進步的腳步與痕跡為民族進步貢獻自己的力量。面向大眾電影人希望通過作品表達自己的文化思考、社會觀念并進而喚醒和影響觀眾,因此不同于耳提面命的說教,電影必須以各種愉悅人心的方式、精妙的表達技巧以及深入人心的藝術形象來喚起觀眾的情感認同,才能產生好的傳播效果。無論中國電影誕生之初的《莊子試妻》《勞工之愛情》《孤兒救祖記》這類反映社會現實的家庭倫理電影,還是新文化運動之后喚起民族覺醒的新文化電影,無一不是根植于中國歷史文化土壤之中所盛開出的繁花。新中國成立之后的《柳堡的故事》《青春之歌》《戰火中的青春》《牧馬人》也都是在結合特定歷史條件下用中國式的愛情故事來打動著觀眾的內心。

新千年以來,中國電影在類型方式本土化的道路上不斷摸索,在坎坷中進步,到現在的繁榮與危機并存。其中最大的問題之一,就是華語類型片很難做到叫好又叫座。而令人欣慰的是,從《洗澡》(2001年)開始,到《天下無賊》(包括《甲方乙方》等其他馮氏賀歲片)、《功夫》(2004年,編劇之一為霍昕,北京籍)、《瘋狂的石頭》(2004年)、《人在囧途》(系列)、《讓子彈飛》(2010年)、《中國合伙人》(2013年)、《親愛的》(2014年)、《老炮兒》(2015年)、《相愛相親》(2017年),再到《我不是藥神》(后文簡稱為《藥神》),中國電影在世俗層面(1)從近幾年如《集結號》《湄公河行動》《繡春刀Ⅰ》等影片看來,本土類型化的成功經驗也并非局限在世俗題材。的類型化表達上越發清晰且自覺地走出了自己的道路,漸漸做到了雅俗共賞,成功對話天下老少觀眾,并在《藥神》這里達到一個里程碑。

在筆者看來,這一系列世俗題材作品的成功,就在于影片主創對當代中國禮俗社會有深切認知,并對中國人情感認同方式有著準確把握,進而用類型化的表述方式編織故事,甚至能夠對一些類型慣例做出改變。這種自內而外,從觀眾深層認知習慣入手的編碼準則自新千年起有了明確的萌芽,之后一路發展,逐漸成為一種系統性的劇作策略。換言之,即禮俗中國的情感認同成為在用類型方式講述世俗大眾故事的創作前提和著力點。

為了說明這種創作自覺,筆者的研究將首先用文本細讀的方式,以《藥神》為例來說明電影是如何把禮俗中國的情感認同方式編織進類型表述中的,并借用或者突破類型慣例,步步為營感動觀眾。學界目前都對其現實主義創作原則、熟練的類型手法、導演自身的作者性表達贊不絕口,甚至不惜為其定位一個影片亞類型(2)劉藩.《〈我不是藥神〉:社會英雄類型片的中國經驗》,《電影藝術》,2018年第5期,第63-66頁。。而在筆者看來,上述這些舶來的藝術理論對于《藥神》這部作品的肯定僅是錦上添花,并非精準。現實主義理論和類型經驗這些舶來概念都是來自西方電影史的總結,其對中國本土電影發展的先驗性有待檢驗,而對于成功在當下的《藥神》而言,要緊的是弄清這部類型電影的編碼方式,而不是先用一個新的概念或名詞來概括一個新現象就能完成一次研究。

一、中國化的“英雄之旅”

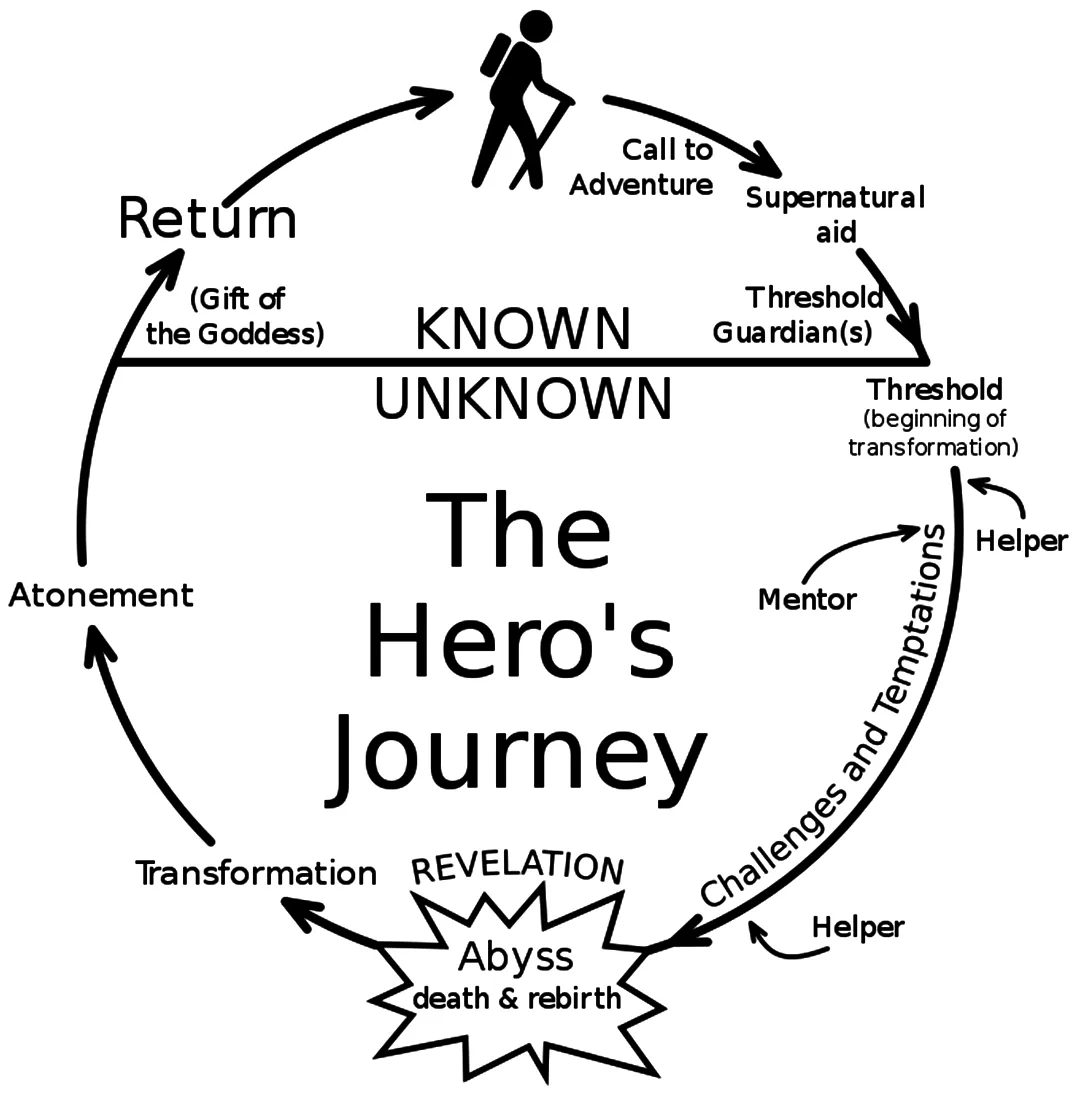

“英雄之旅”(3)詳情可參見維基百科,訪問鏈接:https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey,訪問日期2018年11月11日。這一概念在西方敘事學研究中廣為人知,并且作為類型電影的一種敘事方式廣泛流傳,不論是經典傳世之作還是東施效顰之作,這一故事表述方式的確具有普遍的適用性,本文不再贅述這一研究成果的來歷與詳細內容,其精要內容如圖1。

圖1 The Hero's Journey(4)從近幾年如《集結號》《湄公河行動》《繡春刀Ⅰ》等影片看來,本土類型化的成功經驗也并非局限在世俗題材。

縱觀《藥神》全片,在每一個情節節點上,我們都能找到英雄之旅的結構模式。我們先看文本中節點符合之處。首先,呂受益的出現是對程勇踏上藥神之旅的召喚(Call to Adventure);隨后,是程勇的父親病情惡化急需一筆天價手術費,為程勇踏上旅途加了一把不可抗拒的助力(Supernatural Aid);緊接著,程勇遭遇并擺平眾多守門人(Threshold Guardians),比如一開始拒絕合作的印度藥商,拼命抬高傭金的走私船工等;過關之后,藥物到手的程勇和呂受益開始了挑戰與誘惑并存的賣藥之旅(Challenges and Temptations),一系列的幫手(Helper)如思慧、老牧師、黃毛出現,同時一系列對手或者對抗性力量也開始出現和發力,比如格列寧的中國法人代表,追查假藥的警察以及假藥販子張長林。在這個挑戰與誘惑并存的段落中,精神導師(Mentor)作為一種角色職能,并不是灌注在一個單一角色的身上,而是由賣藥團隊中的這些幫手分攤的,比如呂受益的堅持主動與隱忍以及身為人父之后的求生動力,思慧母親形象的人倫道德力量,黃毛搶藥分藥的仁勇仗義,老牧師揭露張長林的義勇以及散伙飯時對程勇將心比心的理解等。之后,畏懼牢獄之災而將生意轉手給張長林以及遭遇眾叛親離的散伙火鍋戲是啟示段落(Revelation)的開始,該段落在呂受益病逝之后結束,程勇完成了英雄的重生(Death and Rebirth)和轉變(Transformation),重私心的程勇變成了一心為病患大眾的程勇;隨后的贖罪(Atonement)段落更加明顯,程勇從開始的成本價賣藥,到冒著更大風險供應外省病友,并且在印度藥停產之后依然從藥店零售價回購墊錢供藥,這一點在臺詞上表現得非常直接,思慧提醒程勇(其實是給觀眾帶一個信息量)“這么做每單會虧幾十萬”,而程勇直接表明“就當我補償他們的”;在最后,在病友一路相送的神賜之禮(Gift of Goddess)儀式上完成回歸(Return)的程勇最后走完了英雄之旅,觀眾也在那一刻被成功感動。

可以看出,整部影片的劇本構成都提綱挈領地貫徹著英雄之旅的類型方法。問題是,如果我們僅僅按照英雄之旅模式將《藥神》呈現出來,就會發現這種模式化的故事并沒有足夠的情感說服力,很容易變成一個直愣愣“灑狗血”的好人好事兒。所以影片實際上起作用的地方在于對該模式的中國化的本土改編,其依據正是禮俗社會情感認同方式——東方倫理秩序下的情感認同的類型化編碼。

二、倫理秩序下的情感認同——尊長之旅

說到《藥神》,就不得不提相同題材甚至故事模式也基本相同的《達拉斯買家俱樂部》,很多人都因為時間順序上《達拉斯買家俱樂部》的靠前,就認為這是好萊塢經驗的又一次成功改編,其實不然。《藥神》實際上是一次東方倫理色彩下從為人子到為人父、從為一己之私到仁者愛人的尊長之旅,是一次做人的內在修煉;而《達拉斯買家俱樂部》實際上是基督教文化邏輯下從凡人到殉道的圣人之旅,是一次同環境對抗的外在超越,兩者實際上是不同的故事。而根據上文所說對英雄之旅模式的中國化表達,其超越之處正在于對該模式關鍵情節錨點的中國化價值體系的建立與情感認同處理,讓我們看看編劇們是怎么做的。

首先,在電影開場段落建立人物的時候,也是在呂受益作為召喚英雄的關鍵情節錨點之前,影片完成了三個塑造人物的戲劇任務:(1)給老爹喂飯而不厭其煩的孝順兒子(敬老院段落);(2)貧窮又家暴的失敗丈夫(藥店及律所段落);(3)鐘愛兒子且父子關系不錯的慈父(澡堂及飯店段落)。這實際上是在一開場就給整個故事打上了一個東方倫理的調子。程勇雖然有心,但是不論在這三個倫理身份上的哪一個上,他都沒有完全盡到應有的義務。作為兒子,他所選擇的敬老院條件很差,且勉強能按期交費;作為丈夫,妻子對他完全鄙視,并且隨時能夠通過送兒子出國而剝奪他做父親的權利;作為父親,雖然父子關系和諧,但是連給兒子買260塊的球鞋都面露難色。中國的倫理關系歷來強調義務,轉換成現代語匯即“有責任感的男人”,這在妻子怒斥程勇的時候點題得很明確。所以,英雄之旅的文化價值起點其實并非傳統希臘神話中與不可抗拒之命運相抗爭的英雄悲劇,而是一個徹頭徹尾的倫理義務缺失的中國人的故事。影片一開始的戲劇性前提從表面看都是“沒錢”,似乎是“有錢”就能解決的問題,而從整個故事進程中看,從開始的沒錢,到賣藥大把掙錢,再到最后大把撒錢買藥救人,都是東方金錢觀的體現。所謂不提倡個人主義,局部利益讓位整體利益,倫理秩序中的尊長需要為族群付出,這一系列動作的邏輯都正如孟子所言“‘王!何必曰利!亦有仁義而已矣。’王曰:‘何以利吾國?’士大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利,而國危矣”。(5)《孟子·梁惠王章句上》,詳情可見維基文庫:https://zh.wikisource.org/wiki/孟子/梁惠王上,訪問日期:2018年11月11日。這與基督教文化所要求的嚴于律己、努力掙錢,然后用財力改變世界的價值觀導向并不相干,程勇自始至終都沒在想著以個人英雄主義對抗體制,其動作重心始終在散財救人上面。

在走私生意順利掙到錢之后,程勇組織大家去思慧工作的夜總會搞團建,是“尊長”之旅的起點。在程勇用金錢力量維護了思慧的面子,讓她能拒絕領班不再作為欲望對象,并且隨后享受平等的尊嚴。在此時,程勇還只是一個團伙的頭領,而頭領的首要任務是守護團伙成員。“守護”是中西通用的政治文化概念,比如《權力的游戲》中每個勢力的領袖官位名稱都是某境守護,而國王是王國守護(Protector of the Realm),這只是頭領對下屬在契約精神上的體現,距離尊長還有價值判斷和情感認同上的距離。在程勇隨后準備“潛規則”思慧卻撞見思慧女兒的時候,這一從守護者到東方倫理價值觀和情感認同的尊長身份才轉換和定序完成。程勇因思慧女兒的出現而得到了提示和警醒——思慧不是一個簡單的色欲對象,她還是一個母親,從而也喚醒了自己作為父親和丈夫的身份認同(在思慧女兒出現之后,程勇和思慧的對話內容都圍繞著思慧的女兒、孩子父親和思慧平時怎么帶女兒展開),因此色欲自然隨之瓦解,程勇內心蒙羞,匆匆告退。所謂“仁,人心也”(6)這一點在紀錄片《藥神有功》中演員采訪里有直接說明。,在中國文化的人際關系里,心的對象即人與人之間的互相照顧、關懷或者惦記。即所謂“他人有心,予忖度之”(7)《孟子·告子章句上》,詳情可見維基文庫:https://zh.wikisource.org/wiki/孟子/告子章句上,訪問日期:2018年11月11日。“夫子言之,于我心有戚戚焉”(8)《詩·小雅·小旻之仕·巧言》,詳情可見維基文庫:https://zh.wikisource.org/wiki/詩/小雅,訪問日期:2018年11月11日。。而心的動態,就是從一個人出發而到達另一個人,這種二人關系就是“仁”。在中國的歷史發展中,這種二人關系模式也進一步社會倫理化為五倫觀念:君臣(9)《孟子·梁惠王章句上》,詳情可見維基文庫:https://zh.wikisource.org/wiki/孟子/梁惠王上,訪問日期:2018年11月11日。、父子、夫婦、兄弟、朋友。這種以二人關系為基礎的“仁心”的設計,強調個體須被二人一對的關系扣住,二人之間才有“心意”,是“由吾之身,及人之身”的過程,并由“推己及人”的心去完成。程勇看到思慧的女兒,作為單親父親的他也自然體會到了思慧作為單親母親的不易。

這一東方倫理價值的過程就是這樣隨風潛入夜一般在每個英雄之旅的錨點之上或錨點之外不斷發力,而給這一倫理情感敲定關鍵錨點的地方正是在張長林假藥販賣現場的群架段落。在眾伙伴/導師出場并完成精神引導和價值規訓后,群架正是影片情感認同構建的關鍵。換言之,這一西方的故事結構方式雖然在形式上是預定的,但是在這一給定空間上添加了滿滿的中國情感。導師們對程勇的東方價值判斷召喚和禮俗情感認同作用自此第一次完成——老牧師揭露假藥販子的義勇在先,之前仗義搶藥分藥的黃毛順理成章搶先出手,思慧落落大方地揮出江湖折凳,程勇在看到黃毛、思慧投身群架之后,隨即帶著呂受益也投身其中,一群人從利益相關的走私團伙成為義氣相投的團隊,“群架戲”實際起到了搭建一個準家庭倫理關系的作用,是團隊的真正煉成。這種情義關系,在散伙飯的火鍋宴上用一種“破”的方式得到強調。當程勇提出散伙的時候,呂受益、思慧、黃毛、老牧師同程勇實際上已經形成一個準家庭的倫理關系定序,呂受益于程勇好似兄弟,所以能理解程勇的私心卻最不舍;黃毛于程勇形同父子(10)一個有趣的例子可以注釋中國政治結構的倫理化。宋仁宗欲廢郭皇后,大臣分為兩派進言,反對廢后的官員之一孔道輔說:“大臣之于帝后,猶子事父母也。父母不和,可以諫止,奈何順父出母乎?”陳邦瞻,《宋史紀事本末·卷二十五》,1658年。,所以最不能忍受團隊的解散而又一起被拋棄,反應也最猛烈;老牧師是家庭中的長輩,更多的是包容;而思慧的位置自不待言說。一個準家庭組織因為程勇的個人私心而被強行拆散,也正是家庭倫理情感力量開始明確喚醒程勇內心的開始(也是英雄重生段落的開始)。雖然在局面上程勇說的都是錢和個人利益,實際上的戲劇作用其實在于體現倫理情感的力量。比如黃毛在摔碎酒杯之前,一個有著主動請求被家庭拋棄的(因病逃家)孩子,再次感受到了被拋棄。到后來,形同兄弟的呂受益病逝讓這種情感力量得到最大化,這個情節點雖然在英雄之旅的模式下,可以視為是導師的死亡帶給英雄前進的力量,但是在影片體現出的倫理情感認同上,則是喚醒程勇作為一家之中頂梁柱的身份——尊長的倫理義務責任與為長之道的醒鐘。(11)實際上散伙飯這一情節設計模式并非《我不是藥神》獨有。在《煎餅俠》中,大鵬因為鉆石失而復得沒了拍攝電影的財務壓力,又因為自己誤打誤撞成了便利店勇斗歹徒的英雄而挽回了公眾形象,因此徹底沒有了拍攝自己電影的動力,也來了一出散伙飯,眾人翻臉的時刻,也正是類似于家族兄弟姐妹之倫理情義被金錢名利拆散的時刻。

從這個意義上說,程勇最后選擇賠錢走私印度藥給病患,甚至還供藥到外省,不是簡單意義上的良心發現,而是自我身心在東方倫理秩序完成定序之后的規定性動作。在《大學》中,“修身”之前是“正心”“誠意”,之后才到齊家、治國、平天下。“心”這種精神形態,在二人關系中得到確定,從獨善其身(12)這里的“身”雖然說是“獨善”,而“善”也是有一個為善的對象作為前提的概念。到兼濟天下,從最小的集體關系(二人格局)一步步擴展開來。站在這種立場,就自然有“君子貴人而賤己,先人而后己”(13)孔伋,《禮記·坊記》,詳情見維基文庫:https://zh.wikisource.org/wiki/禮記/坊記,訪問日期2018年11月12日。。而尊長在群體中的威望,建立在自我獻身于集體事業,尤其是領袖人物(比如家族中的家長),一定是處處替別人著想的“以德服人”,在人情的立場中完成“無私”的自我個體。因此,在影片最后的神之禮物儀式(Gift of Goddess),帶著手銬坐在押運車中的程勇迎來的是類似于十里長街送總理的情感投射——東方倫理中的家族尊長自古如此。印度藥供需社區成員們稱呼程勇一聲“勇哥”,情感的著力點正在“哥”這個尊長的稱呼上。

三、禮俗中國情感認同的萌芽與發展

從這一視點我們如果往前回溯,可以發現一系列的中國電影作品中都會出現這樣的創作自覺,這種趨勢從點滴的萌芽開始,在電影市場中不斷試錯與迭代,也隨著新興市場的成熟與寬容而令人可喜地成為一種創作規律。

《洗澡》(2001年)以家庭倫理情感入手,用兩對父子關系為情節線條(朱旭飾演的父親身體欠佳最終病逝),來感嘆城市現代化過程所拆散的不單單是一個澡堂,而是由五倫關系一輪輪擴展到的和諧社區關系即將被拆遷的城市化運動所打破。

《功夫》(2004年,編劇之一霍昕為北京籍)中最引人注目且被兩岸觀眾普遍喜歡的角色恰好并非主角周仔,而是女配角包租婆,甚至在今日成為流行文化的固定符號。這個看似蠻橫強勢不講理的女人,實際上是一個好人,也是一個尊長。面對欠了她三個月房租的一眾租客,她雖然態度惡劣(嗓門大,限時供水),但是并沒有趕人走。而在盲人琴師傷害前租客三人的時候,竟然打破誓言出手相救,之后還俠之大者為民除害直搗斧頭幫老巢。

《人在囧途》(2010年)中雖然遵循著好萊塢公路喜劇片中“沒頭腦與不高興”類型慣例,而與影片中兩個角色之間強調的是在階層差距如此之大的情況下,依然能形成一個互相體諒貴人輕己的“仁愛”關系,并且在最后以老板向家庭情感秩序的回歸為終結。

《中國合伙人》(2013年)在故事的事業線上的確是一個三人從大學同學到辛苦創業,以及中間觀念不和分道揚鑣的歷程。而情感線上,實際是兄弟三人“聚—散—聚”的情感認同過程——兄弟鬩墻過程的一正一反,最后在美國的壓力下兄弟既翕,共御外辱。

上述內容只是中國倫理價值和禮俗情感在中國電影類型本土化上的零星作用或部分結構作用,實際上代表作還有,這里不一一列舉。這種規律的集中爆發是在《親愛的》(2014年)和《老炮兒》(2015年)這兩部作品中,這一創作規律都在影片整體立意和情節發展走向上起到了根本性的作用。其中《老炮兒》體現得比較清晰,整部影片的發展邏輯實際上是一個從“及人之幼”到“及人之老”,兩代人價值觀傳遞的過程,雖然用北京人打架為價值傳遞的動作載體顯得更具商業魅力。整個故事的結構確定順著人物的價值判斷和情感發展就能理清。

《親愛的》因為人物線索眾多就相對復雜一些,但所遵循的禮俗中國情感認同規律并無二致。從觀影直感上看,影片好像可以看成是上下兩部,上半部發力推動情節的主角是田文軍,而下半部的主角是李紅琴,而實際上影片依然是一個有著強大中間事件(看似問題的解決)的三幕劇結構。這個三幕的結構依據正是家庭倫理關系的兩次建立。第一次準倫理關系的建立,從田文軍帶魯曉娟參加失孤團體開始,從單個家庭的失孤開始到眾多失孤家庭的共情,從而聯建成為一個大家庭(影片中都是一起活動),整個故事的格局從單個家庭擴展到社會層面。而第三幕的開始,正是失孤大家庭的一員田文軍,對身兼人販子和失孤母親雙重身份的李紅琴的一次保護開始(李紅琴看到在大街上跟失孤大家庭參與活動的田鵬鵬,急于“母子相見”而被眾人圍攻,田文軍卻挺身保護李紅琴)。并在隨后的一系列的情節內容如,田鵬鵬歸家之后的對城市生活各種不適應,以及李紅琴拼命爭取楊吉芳的監護權,開始揭示影片主題——親情就只等于血緣嗎?從影片最后播放真實世界中的田文軍帶兒子回去看望李紅琴的紀實視頻段落可見,當今的中國大眾,依然認同從家庭的一重倫理關系進而層層推進到倫理秩序,并以之結構整個社會的“天下一家、四海兄弟”的家庭層系組織社會。

四、中國電影的自主表達邏輯:現代化不等于西化

電影對中國來講是一個舶來品,而舶來就意味至少兩方面的沖擊:第一個方面是技術手段,這個用錢在一定程度上可以解決,我們自己慢慢也能趕得上;第二個方面則是舶來媒介帶來的全新表達邏輯,單純地“買”或者照貓畫虎的做法已經被歷史驗證并沒有很好的效用,甚至完全失敗,國際平臺上的藝術成就并不能彌補國內民族市場的尷尬。

電影進入中國的歷史,實際上也是自從炮艦叩關之后的中國國家現代化進程的一個縮影。然而中國的近代史和現代史都告訴我們,雖然西方在現代化進程中走在了前面,不論是經濟層面的資本邏輯和契約精神,還是文化層面的外在超越之路,似乎都在向人們展示西洋玩意兒才是現代化的,但是事實上這是一個在一定歷史階段內能指與所指的狹隘表達甚至錯亂——現代化并非就等于西化。在充分借鑒和參照的同時,我們必須找到自己的現代化道路和發展邏輯。

同理,電影也是如此,從中國電影史上來看,禮俗中國倫理秩序下的情感認同是植根于千百年來中國文化的最核心部分,倫理主題從中國電影史之初就具有重要意義,是中國電影的一種基本模式的形成和一個電影創作方向,深刻影響著迄今中國電影的發展。這就要求中國電影必須從本民族文化的特質出發,找到一種既能深入到民族生活和情感的內里,又能因而獲得商業號召力的藝術模式。類型方法在表達邏輯層面有很強的兼容性,而方法和技巧只能負責既定內容的淺層表達,決定文本內容的深層原因和編碼方式,還是民族市場自身的接受特性,而對于中國而言,雖然改革開放的40年讓中國從鄉土中國成為城鄉中國(14)劉守英:《從“鄉土中國”到“城鄉中國”》,《中國鄉村發現》,2016年第6期,第33-37頁。,然而數千年的人文力量依然有非常強大的認知慣性,家本位雖然逐漸淡出經濟活動,但其觀念深植于社會結構和文化價值觀念,每個中國人實際上都是一個五倫結構下擴大的家庭的成員,在熟人社會和人情社會的差序格局下和諧共存。這種社會文化觀念并非市場層面的社會組織方式變動而能一下子完全顛覆,而且在很大程度上影響著經濟結構的組成格局。

信息時代全球化的商業思維,是依靠資訊的便捷高效,更有能力照顧文化多樣性而發展出能滿足各種文化消費取向的文化產品序列,而非大工業時代規模化標準化的鏟平主義。中華文化的傳統在出發點上和西方文化就有分歧,我們首先要立足本土化,認清彼此,然后再做到有差異的多樣的全球化。所以,電影文化的自覺上,我們首先需要有一個自主的主邏輯——中國人由古至今在文化認同和情感認同上比較穩定的規律,一些使國民在歷經變革后仍保持其自身特殊認同的因素——禮俗社會的價值判斷與情感認同。