近代中國刑事預審制度考論

朱 卿

近代中國,在立法上出現過三種刑事預審模式,分別是規定在《各級審判廳試辦章程》等法律中的“起訴后的審判官預審”,規定在《刑事訴訟律(草案)》中的“起訴前的檢察官預審”和規定在《刑事訴訟條例》中的“起訴前的審判官預審”。其中,兩種審判官預審在清末至北洋政府時期先后得到實施,在刑事訴訟活動中發揮著查明案件事實的功能。但是,由于預審制度,特別是“起訴前的審判官預審”被認為會對彈劾式訴訟造成破壞,并存在導致訴訟遲延、影響訴訟效率等諸多弊病,1928年《刑事訴訟法》正式將其廢除。

作為法律術語的“預審”一詞是清末傳入我國的。據研究者考證,黃遵憲在其所著《日本國志·刑法志》中最早翻譯了日本創制的“預審”術語。[1](P36)在變法修律的過程中,“預審”一詞被納入中國法律。需要說明的是,在近代中國實際上存在兩種不同的預審制度。其一是警察機關的預審,也稱假預審,屬于警察行為的一種。早在清末籌設新式警察機構的相關法規中就規定了這種預審①。在民國時期,假預審是司法警察常用的偵查手段之一。依照時人的解釋:“司法警察官對于所逮捕之現行犯或準現行犯,得行其職權,施以假預審,俾訊明犯罪之真相,以決其罪之有無。”[2](P9)當代研究者也指出,警察機關的“預審”尚未進入刑事訴訟程序,僅僅是“對查獲之違警犯的審訊處理和非違警犯中的現行犯在送交檢察審判機關處理前所進行的一種臨時性審訊活動”[3](P43)。筆者認為,在近代中國,警察機關的預審并不是由刑事訴訟法等程序法所規定的,按照程序法定的原則,它不能被視為當時的一種刑事訴訟制度。其二是近代中國各種審判機關組織法和刑事訴訟法典中所規定的、屬于一種刑事訴訟制度的預審,即所謂“刑事預審”,本文將以此作為研究的對象,對警察機關的預審不作涉及。

一、近代中國刑事預審模式的沿革

在近代中國刑事訴訟法及相關的程序法、組織法上,曾出現過三種預審的模式,其區分依據主要是預審權力主體和發生時間的不同。近代中國刑事預審模式的選擇,與當時人們對預審目的和性質的理解緊密相關,因此本部分將對這些問題一并進行討論。

(一)清末:從審判官預審模式到檢察官預審模式

1.清末的審判官②預審。清末變法修律中,立法者最初選擇了由審判官掌管預審的模式。這在清末幾部審判機關組織法和程序法規中均有體現。

其一,1906年《大理院審判編制法》和1910年《法院編制法》這兩部審判機關組織法中,都規定了預審制度,其中前者是中國第一部明確使用“預審”術語的成文法律。盡管相關條文較為簡略,但這兩部法律都明確了預審是審判機關的職權。③另外,在時人對《法院編制法》所作的注解中,可以看到有關預審含義和目的的闡述,例如《法院編制法釋義》解釋說:“預審者,遇復雜刑事案件時,于起訴之后公判之前,預審官對于刑事被告人,預行秘密訊問,及匯集調查證據材料,以決定此案件應付之公判或免訴之訴訟行為也。”[4](P464)

其二,作為“清末唯一付諸施行之具有近代程序法特征的審判法規”[5](P91),1907年《各級審判廳試辦章程》也將預審的權力賦予審判官。該章程對于預審制度的規定較為詳細。④按照時人的解釋,預審是“搜集訴訟之材料,定其可付公判與否,或可繼續而再為搜查,乃公判之準備手續也”[6](P46)。《各級審判廳試辦章程》在制定中參考了時任直隸總督的袁世凱組織制定的《天津府屬試辦審判廳章程》,這部章程同樣將預審定為審判機關的職權。⑤關于預審的含義和性質,《天津府屬試辦審判廳章程理由書》解釋稱:“預審者……于起訴之后、公判之前,預審官對于刑事被告人預行訊問其罪之有無及輕重是也”[7](P17);“預審是專搜集證據不下判決者”[8](P58)。

根據上述幾部法律的規定和相關解釋,可以從以下方面理解清末的審判官預審:首先,這種預審是發生在起訴之后、公判之前的一種訴訟程序;其次,這種預審的目的是通過訊問被告人和搜集證據查明案件事實,以決定是否將案件移付公判;最后,從性質和功能上看,這種預審類似于偵查行為。基于以上認識,本文將其稱為“起訴后的審判官預審”。

2.1911年《刑事訴訟律(草案)》規定的檢察官預審。1911年《刑事訴訟律(草案)》是中國法制史上第一部刑事訴訟法典。與前述幾部法律不同,這部草案將預審的權力賦予了檢察官。對這一重要改變,該草案在立法理由中進行了解釋:

各國制度雖以預審為準備公判之程序,而其性質仍不外一種有強制權之偵查處分。偵查處分既由檢察廳管理,而于預審獨易一官廳管理之,殊于法理未合。且刑事案件大抵先經司法警察官調查,再經檢察官調查,最后乃復經預審推事調查,始能決其應付公判與否。夫警察官及檢察官所掌偵查處分與推事所掌之預審處分,雖有與以強制權與否之別,而實則彼此調查事宜大同小異。以無所差別之調查,乃經三次程序,可謂徒勞無益。況被告人得在公判庭變更預審中之供詞,往往為迅速終結預審,故于預審庭信口陳述,毫無隱諱,乃至公判庭,則供詞與前迥異。然則預審之程序直無益之處分耳,此在各國實例所見不鮮。[9](P198-199)

需要說明的是,第一,上述解釋明確將預審定義為一種偵查處分。預審和偵查的任務都是調查證據,二者的區別在于能否概括地使用強制權,質言之:“偵查乃不許強制之預審,預審乃許用強制之偵查耳。”[9](P150)基于此種立法思路,《刑事訴訟律(草案)》沒有概括賦予檢察官在偵查中的強制權,而預審檢察官則概括地擁有強制權。⑥第二,按照《刑事訴訟律(草案)》的規定,預審以斷定被告案件之應否付公判為限(第301條),僅從字面上看,“斷定案件應否付公判”即為預審之目的,而實際上預審是發生在提起公訴之前的⑦,立法理由中也有解釋:“偵查與預審均為準備起訴之程序,故因決斷是否提起公訴起見,應搜集決斷時所必須之資料。”[9](P150)可見這種預審的目的應當是斷定案件是否提起公訴。因此,本文將其稱為“起訴前的檢察官預審”。

《刑事訴訟律(草案)》選擇檢察官預審模式,與日本法學家岡田朝太郎有很大關系。作為修訂法律館聘請的修法顧問之一,岡田曾直接參與了《刑事訴訟律(草案)》的制定工作。而在當時的理論界,岡田是檢察官預審模式的主要倡導者,他認為審判官預審模式在理論上與實踐中均有弊端。在理論層面:第一,審判官掌管預審,違背預審的性質。預審的目的在于搜集保存證據而決定請求案件之審判與否,預審本無審判之性質,由審判官掌管無審判性質之事務,會造成權限不清。第二,預審推事可以諭知免訴⑧,意味著已經提起公訴的案件由獨任的預審推事即可為終局裁判,審判衙門的合議庭無異于虛設。第三,預審推事可以諭知將案件移付公判⑨,這有違彈劾主義的要求。彈劾主義之本意是由代表國家公益的檢察官對犯罪提起公訴,若于預審推事諭知將案件移付公判之后始可開始審判,則這種諭知的實質與提起公訴無異,檢察廳亦無異于虛設。在事實層面,審判官預審模式在日本等國司法實踐中遇到了不少問題:首先,若預審推事輕信起訴前的調查結果而不盡力查明案情,則預審程序實屬無用;其次,若預審推事實施周密的調查,則實際上與公判推事所應做的沒有區別,公判推事無須再進行調查,援用預審筆錄判決即可,雖名為直接審理,卻與書面審理無異;再次,檢察官在偵查中原則上沒有強制權,難免有所疏漏;最后,被告人為了縮短預審中的羈押期限,常會作出虛假自白,以期迅速結束預審進入公判,到了公判中又往往改變供詞。至于選擇檢察官預審模式的理由,岡田認為:因為預審的目的在于決定案件是否起訴,所以必須由代表國家公益實施原告職務的檢察官來掌管。[10](P27-30)岡田還曾對《刑事訴訟律(草案)》選擇檢察官預審模式大加贊譽,稱其“按之法理,征諸實際,有各國之長,而無其短,此為中國《刑訴法》之特色,實為世界最新之法例。此后各國改正《刑訴法》,必取法中國無疑”[11](P111-112)。

《刑事訴訟律(草案)》的制定者,將預審視為一種搜集證據的活動,其性質是偵查處分,其目的是決定案件是否起訴。基于這種理解,他們認為預審自然應當由行使偵查權和起訴權的檢察官掌管,而不應由行使審判權的推事掌管。《刑事訴訟律(草案)》是近代中國唯一采取檢察官預審模式的法律,但是它未及頒布清朝即告滅亡,因此檢察官預審制度在清末并未實施。

(二)民初:審判官預審模式的承襲與改革

1.北洋政府對清末審判官預審模式的沿用。民國肇造,法制未備,因此很多清末制定的法規被北洋政府繼續援用。在程序法方面,主要包括《法院編制法》與《各級審判廳試辦章程》。而《刑事訴訟律(草案)》,“除經司法部呈準援用的部分外,并未被大理院所當然采用;不過,大理院于判決中,往往將該草案采為‘訴訟法理’,酌加運用”[5](P97)。盡管這部草案在整體上沒有效力,但在司法實踐中仍有一定影響力,究竟該由審判官還是檢察官掌管預審,就曾引起司法實務界的困惑,為此北洋政府司法部于1913年9月訓令京外高等檢察廳,明確指出檢察官無權進行預審:“查預審制度應依法院編制法及審判試辦章程,均歸審判廳辦理,檢察官無自行預審之權。”[12](P66)因此,“起訴后的審判官預審”從清末到民國初年一直都在實行,并持續到1921年《刑事訴訟條例》實施之前。

2.1921年《刑事訴訟條例》對審判官預審模式的改革。1921年11月,北洋政府頒布了《刑事訴訟條例》,這是中國第一部由中央政府頒布并施行于全國⑩的刑事訴訟法典。該條例雖然也選擇了審判官預審的模式,但與此前由《各級審判廳試辦章程》所規定的審判官預審模式相比有很大區別。按照《各級審判廳試辦章程》的規定,預審發生在起訴之后,目的是決定是否將案件移付公判。而按照《刑事訴訟條例》的規定,預審的目的是斷定案件應否起訴(第267條),故預審發生在起訴之前。因此本文稱其為“起訴前的審判官預審”。時人解釋了這種預審的含義與目的:“預審為準備起訴之程序,用以搜集證據,及探索被告,并斷定案件之應否起訴也。預審推事對于受嫌疑之被告,非得充分證據,或查明審判中所不易調查之事項,不能裁決起訴;故案件有無證據,在起訴以前,必先有以決定其意見,其所資以決定之方法,即預審程序是也。”[13](P1)關于預審的性質,時人大都認同“預審乃許用強制之偵查”這一觀點:“(預審)其性質與檢察官之偵查處分,大致相同;所異者,偵查處分原則上不許用強制方法,預審處分則可用法律上所許之一切強制方法而已。”[13](P2)

筆者認為,“起訴前的審判官預審”其實是一種折中或者說“雜糅”的設計方案:一方面它延續了清末以來一直實行的審判官預審模式,另一方面吸收了檢察官預審模式下、通過預審決定案件是否起訴的制度規定,而這或許是基于當時將預審視為強制性偵查處分的普遍認識。?從形式上看,近代中國的兩種審判官預審模式,都是由預審推事來審查案件是否應進入審判程序,但《刑事訴訟條例》將預審置于起訴之前,從根本上改變了預審的目的,正是這一變化后來引發了針對此種預審模式的質疑和批評。

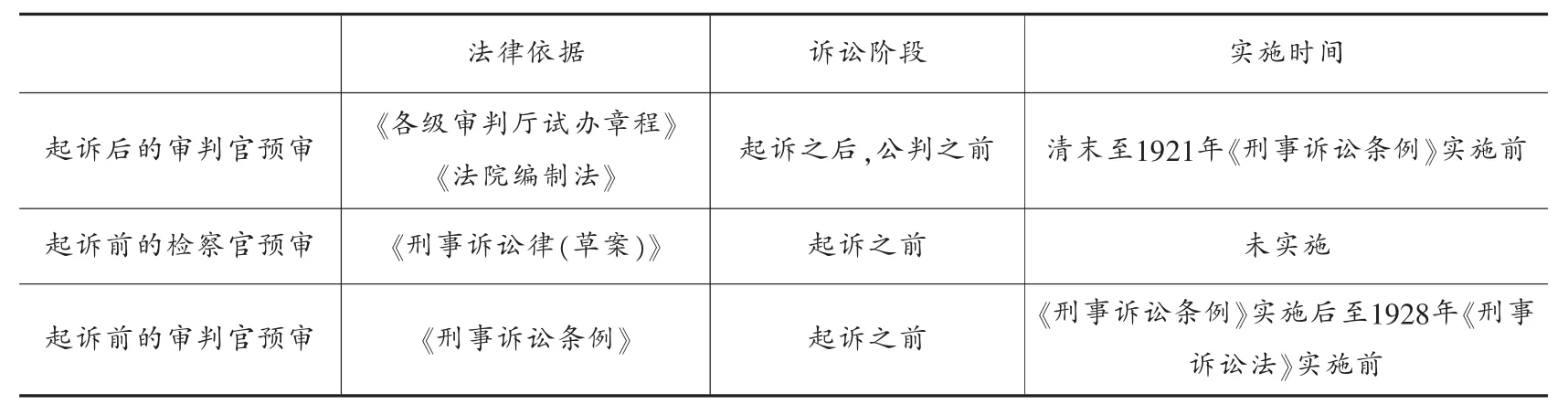

綜上,近代中國共出現過三種預審模式:一是《各級審判廳試辦章程》等法律所規定的“起訴后的審判官預審”;二是《刑事訴訟律(草案)》所規定的“起訴前的檢察官預審”;三是《刑事訴訟條例》所規定的“起訴前的審判官預審”。這三種模式如表1所示。

表1 近代中國預審模式表

二、近代中國刑事預審的程序

由于《刑事訴訟律(草案)》所規定的檢察官預審并未實施,限于篇幅,本部分將不再涉及該草案的內容,而僅以近代中國真正實行過的兩種審判官預審為研究對象,對《法院編制法》《各級審判廳試辦章程》和《刑事訴訟條例》的相關規定和法律解釋進行分析。

(一)“起訴后的審判官預審”的程序

1.預審適用的案件范圍。預審適用的案件范圍涉及預審的必要性問題。按照《法院編制法》的規定,只有地方審判廳和大理院管轄的刑事案件可以進行預審(第20條,第39條)。按照《法院編制法釋義》的解釋,預審是“遇復雜刑事案件時”進行的;“預審事務,惟地方審判廳刑事案件第一審有之者,因其關系重大故也”[4](P464)。大理院第一審并終審的案件進行預審也是基于這個原因。按照《各級審判廳試辦章程》的規定,凡地方審判廳第一審刑事案件之疑難者,應進行預審(第22條)。初級審判廳管轄的第一審刑事案件通常比較輕微、簡單,沒有必要進行預審;地方審判廳管轄的第一審刑事案件,若案情存在疑問,確有必要通過預審查明案件事實。此外,在下述情形下可以進行預審:現行犯事關緊急的,可以不經檢察官的請求,由預審推事逕行預審(第23條);在公判案件中,因證人、鑒定人供述不實,或本系重罪,受理時誤認為輕罪的,或由輕罪發覺其他重罪的,由審判官移送預審(第24條);現行犯、附帶犯罪、偽證罪可以不經檢察官起訴進行預審(第103條)。

可見,“起訴后的審判官預審”主要的適用對象是重大、疑難案件,這種規定與預審查明案件事實的功能是相適應的。

2.多樣化的預審啟動方式。按照《各級審判廳試辦章程》的規定,檢察官的請求是啟動預審的主要方式。這種啟動方式適用于地方審判廳第一審刑事案件之疑難者。是否屬于疑難案件由檢察官判斷,因此起訴時應由檢察官決定案件應交付預審或是直接交付公判(第105條)。檢察官起訴時一般須指明被告人,但不知被告人姓名,或知其形狀及犯罪形跡或遺物,足資憑證者,也可以請求預審;反之,若全無犯罪形跡,須俟訪查確實后起訴(第104條)。這一規定可以視為檢察官請求預審的條件。需要注意的是,檢察官請求預審是否必然啟動預審程序?換言之,預審推事是否有權駁回檢察官的預審請求?《各級審判廳試辦章程》對此并無規定。1916年甘肅高等審判廳請求大理院解釋:檢察官請求預審時并未舉示犯罪事實及罪名,預審庭能否決定駁回請求?大理院答復稱:“檢察官未舉示犯罪事實固無由開始預審,但檢察官補充起訴程序完備者,仍應為預審。”[14](P19)這則解釋并未明確賦予預審推事駁回預審請求的權力。次年10月,大理院再次作出解釋:“檢察官有請求預審之權,則審判衙門對于此項請求自無駁回之根據。”[15](P40)

此外,《各級審判廳試辦章程》規定了在幾種特殊情形下可以進行預審,這幾種情形其實也包含了啟動預審的另外兩種方式:一是預審推事逕行預審(第23條,第103條);二是審判官移送預審(第24條)。1914年大理院還曾就審判官移送預審的程序作出過解釋:“移送預審之程序既無明文規定,自應由公判審判官咨詢檢察官以決定移送預審。”[16](P20)總的來說,《各級審判廳試辦章程》所規定的預審啟動方式呈現出多樣化的特征。

3.嚴格的秘密預審原則。“起訴后的審判官預審”旨在調查、搜集證據,其功能與偵查相同。偵查既然以秘密進行為原則,則預審亦同。故《各級審判廳試辦章程》明確規定,凡預審案件,除預審推事、檢察官及錄供者蒞庭外,不準他人旁聽(第25條)。1915年,北洋政府司法部呈請修改《各級審判廳試辦章程》中關于預審的條文,獲得批準。其中一處修改是:預審時毋庸檢察官蒞庭。相應的,關于秘密預審的條文也修改為:凡預審案件,除預審推事、書記官、速記生外,不準他人旁聽。另外,關于秘密預審原則是否也禁止辯護人在預審中出庭,《各級審判廳試辦章程》 未作規定。1916年云南高等審檢廳曾就這一問題請示過大理院,大理院明確答復:“預審中律師不能出庭。”[17](P17)因此,在預審中,檢察官和辯護人都不能出庭,這種預審其實就是預審推事進行的單方面證據調查。

4.預審終結的方式。預審結束后,預審推事應根據證據搜集、事實查明的情況,對案件作出不同的處理。“起訴后的審判官預審”的目的是決定是否將案件移付公判,如果預審推事搜集了充分的證據、認為應當追究被告人刑事責任的,自然應將案件移付公判;反之,如果認為案件不應移付公判,預審推事應當作出何種處理?《法院編制法》和《各級審判廳試辦章程》對此沒有明確規定。根據《法院編制法釋義》,預審是“決定此案件應付之公判或免訴之訴訟行為也”[4](P464);而作為《各級審判廳試辦章程》制定中的主要參考對象,《天津府屬試辦審判廳章程》也明確規定,訊問時預審官認為證據不確鑿可免訴者,有即時釋放之權(第87條);訊問后預審官認為證據確鑿未便免訴者,應即時將一切案件證據人犯送呈刑事部長,再由刑事部長移交公判(第88條)。據此可以斷定,預審終結后的另一種處理方式即為免訴。北洋政府時期大理院曾就預審決定免訴的問題多次作出解釋也證明了這一點。

關于免訴有以下兩點需要說明:第一,免訴的含義。因為預審發生在起訴之后,所以免訴并非“免予起訴”之意,而是指“免其訴訟”。《天津府屬試辦審判廳章程理由書》中解釋說:“(預審之后)無罪之證據萬分確鑿,可免其訴訟”[7](P18);“(預審之后)證據既不確鑿,即系無罪之人,故即時釋放之”[8](P63)。可見免訴實際的效果等于判定被告人無罪。第二,若被告人觸犯數罪,預審推事對其中某些罪名決定免訴,那么這個免訴決定對此后的公判是否有拘束力?大理院通過法律解釋給予了肯定的答復:預審免訴裁判已確定部分不能逕為公判[18](P14);預審決定免訴的部分,檢察官在公判中不能再就其提出有罪之主張[19](P47)。

從效果上看,移付公判相當于“再一次”提起公訴,而免訴相當于作出無罪判決。岡田朝太郎在分析審判官預審模式的缺點時,對這兩種預審終結的處理方式也進行了批評。

5.暢通的救濟渠道。預審終結的處理方式會對被告人和檢察官的訴訟利益產生重要影響,因此有必要建立控辯雙方針對預審決定的救濟機制。對于被告人來說,預審決定移付公判意味著其有可能最終被判有罪,在民國初年的司法實踐中不少被告人對移付公判的決定提出抗告。根據《各級審判廳試辦章程》,抗告是不服審判廳的決定或命令,依法向該上級審判廳提出的上訴(第58條),但對預審推事移付公判的決定能否抗告,地方審判機關不能確定,因此請求大理院作出解釋。大理院答復稱:“查現行法令對于預審決定之抗告既無禁止明文,自應認為許其抗告于抗告審判衙門。”[20](P28)1915年司法部呈請修改《各級審判廳試辦章程》時采納了上述意見,增加規定:當事人不服預審決定時應向預審推事所屬之審判衙門聲明不服意旨,依抗告程序行之。需要注意的是,這里的當事人也包括檢察官。?當然,檢察官通常是對預審免訴的決定提出抗告。總的來看,在“起訴后的審判官預審”模式下,控辯雙方針對預審決定的救濟渠道都是暢通的。

(二)“起訴前的審判官預審”的程序

1.預審適用的案件范圍。《刑事訴訟條例》明確區分了強制性預審和任意性預審各自的適用案件范圍。前者是指,對于重大案件,檢察官偵查完備后必須聲請預審,具體包括:高等審判廳管轄的第一審案件,地方審判廳管轄的第一審案件,其最輕本刑為二等有期徒刑者(第262條)。后者是指,地方審判廳管轄的第一審案件,除了最輕本刑為二等有期徒刑者以外,檢察官偵查完備后可以聲請預審(第263條)。由初級審判廳管轄的第一審案件通常比較輕微,因此無須預審。這里的聲請預審是啟動預審的方式,所謂“聲請”即“申請”之意。

顯然,《刑事訴訟條例》的制定者在考量案件預審的必要性時,沒有將其疑難復雜程度作為標準。時人對此頗有微詞:預審的適用范圍不限于疑難案件,即使罪證確鑿、供認不諱的案件,只要所犯法條之本刑為二等有期徒刑以上,就必須經過預審程序,這意味著被告人一共要經歷偵查、預審、審判中的三次訊問,無疑增加了被告人之訟累。[21](P103)換言之,有些重大的犯罪案件其實情節并不復雜,若規定此類案件必須預審,“究其結果,徒使訴訟延長而已”[22](P3)。

2.單一化的預審啟動方式。《刑事訴訟條例》只規定了一種啟動預審的方式:檢察官聲請預審。檢察官偵查完備后,對屬于強制性預審的案件,應移送管轄法院聲請預審;對屬于任意性預審的案件,得移送管轄法院聲請預審。檢察官聲請預審,需要滿足“依偵查所得之證據,足認被告有犯罪嫌疑”的條件(第257條),預審聲請書應記載被告之姓名及其他足資辨別之特征、犯罪行為及所犯之法條(第264條)。

需要注意的是,大理院曾在解釋中提出,法律沒有規定預審推事可以不受理預審聲請,即使不足以認定被告有犯罪嫌疑或不足以認定某特定犯罪系某特定人所為,預審推事“亦只應依照通常之預審程序辦理”[23](P11)。據此,預審推事對于檢察官的預審聲請實際上無權拒絕。

3.秘密預審原則的松動。與《各級審判廳試辦章程》一樣,《刑事訴訟條例》也規定了秘密預審的原則(第243條,第277條),所不同的是,《刑事訴訟條例》不再禁止辯護人在預審中出庭。辯護人的產生方式有兩種:一是由被告選任;二是由預審推事指定。當時有觀點認為,由于《刑事訴訟條例》允許辯護人在預審中出庭,已經突破了秘密預審的原則,使預審帶有了“半公開式”的雛形。[24](P19)應該說,與《各級審判廳試辦章程》的嚴格規定相比,秘密預審原則確實出現了一些松動,但并沒有因此而徹底改變。

4.預審的方法。預審的方法是指預審推事采取的搜集、調查證據的方法。按照《刑事訴訟條例》的規定,預審推事應訊問被告(第268條),得訊問證人、鑒定人(第272條),為此,預審推事有權傳喚被告(第42條)、拘提被告(第52條)、通緝被告(第58條)、傳喚證人(第93條)、羈押被告(第75條),預審推事還有權實施扣押(第145條)、搜索(第149條)、勘驗(第163條)。前文提到,時人普遍認為偵查和預審的區別在于,偵查處分原則上不許采用強制方法,而預審處分則可以采用法律規定的一切強制方法。但通過考察《刑事訴訟條例》的相關條文可以發現,偵查中檢察官僅在通緝被告(只有檢察長擁有這項權力)和簽發押票羈押被告(檢察官須受檢察長之命令)時權力受到限制,在其他偵查行為的使用上,檢察官和預審推事擁有完全相同的權限。當時有人即以此為據指出預審存在“疊床架屋”之弊病。[25](P14)

需要特別注意的是預審中的辯護問題。《刑事訴訟條例》之所以允許辯護人在預審中出庭,有觀點認為正是基于調查證據的考慮:“蓋預審制度,原系為搜集證據而設,其搜集也,不問與被告有無利益,均應依職權一律調查,茍于辯護上加以限制,則于被告利益之證據,往往不能于預審中即行提出,致以后無從調查,而被告于審判時,亦易翻供,且在預審中所搜集之證據材料,勢難悉行憑信,審判時不能不復加以調查,缺點甚多。”[13](P7)按照《刑事訴訟條例》的規定,辯護人在預審中享有閱卷權(第183條)、會見權和通信權(第184條),預審中訊問被告得許辯護人在場,訊問證人、鑒定人,或勘驗,如被告在場者,得許辯護人在場(第272條);預審中訊問證人、鑒定人,如被告在場者,辯護人得親自詰問(第273條)。應該說,預審中的辯護人權利是相當廣泛的。從訴訟構造的角度看,預審中容納辯護制度具有重要的意義,這改變了《各級審判廳試辦章程》下由預審推事單方面調查證據的模式,形成了一種控、辯、審三方參與的訴訟化格局。

5.預審終結的方式。《刑事訴訟條例》規定的“起訴前的審判官預審”,以斷定案件應否起訴為目的。因此預審終結的處理方式自然是提起公訴或不起訴:預審推事認為被告有犯罪嫌疑的,應為起訴之裁決(第279條);符合不起訴情形?的,則應為不起訴之裁決(第275條)。這意味著凡進行預審的案件,起訴與否的決定權掌握在預審推事的手中。《刑事訴訟條例》將預審規定為斷定案件應否起訴的程序,引發了很多質疑,由預審推事裁決案件起訴與否正是批評的焦點。

6.救濟渠道的收緊。按照《刑事訴訟條例》的規定,當事人對法院之裁決有不服者,得抗告于直接上級法院(第431條)。但是對于法院判決前關于管轄或訴訟程序之裁決,除有特別規定外,不得抗告(第432條)。其中一條特別規定是,檢察官對于預審不起訴之裁決,得于三日內抗告(第276條)。上述規定在實踐中引發了很多疑問。第一,關于被告是否有權對預審推事的起訴裁決提出抗告,法律沒有任何規定,有地方審判機關就這一問題請示大理院,大理院的態度是:《刑事訴訟條例》對于預審起訴之裁決并無得為抗告之規定,依第432條不得抗告。第二,《刑事訴訟條例》只明確規定了檢察官對預審不起訴裁決可以抗告,但實踐中,有些預審推事裁決起訴時會改變檢察官聲請預審時所引用的法條和認定的罪名,檢察官對這種改變不服,就試圖通過抗告請有權機關對預審裁決是否誤引法條的問題進行審查。不過這種抗告缺少明確的法律依據,因此檢察機關多次請求大理院對相關法條進行解釋,大理院的答復是:“預審推事所為起訴之裁決,既系關于訴訟程序裁決之一種,又無與第276條同樣之特別規定,自應適用第432條,不得抗告。”[26](P4)

由此可見,《刑事訴訟條例》實際上收緊了預審程序的救濟渠道,尤其是對于被告,一旦預審推事裁決起訴,案件就會進入公判程序,被告對此沒有任何救濟手段。

三、近代中國刑事預審制度的廢除

(一)對“起訴前的審判官預審”的批評

《刑事訴訟條例》所規定的“起訴前的審判官預審”在理論界引發了很大的爭論。爭論的焦點是將預審置于起訴之前、由預審推事裁決案件起訴與否的合理性問題。在近代中國,彈劾式訴訟已經為立法者和理論界普遍接受,而這種“起訴前的審判官預審”被認為破壞了彈劾主義的兩大基本原則:不告不理與控審分離。

其一,“起訴前的審判官預審”對不告不理原則的破壞,源于上文曾經提到的一個問題:實踐中,有些預審推事裁決起訴時會改變檢察官聲請預審時所引用的法條和認定的罪名。不少人對這種做法提出了批評:“若檢察官之起訴與否,須受預審裁決之限制,預審裁決認定之事實及適用之法條,雖與檢察官之意見不同而檢察官必本此起訴,有失彈劾主義之精神”[25](P14);“如推事于檢察官告與不告之行為,參以重大意見于其間,則所謂不告不理者,不亦徒有其表乎”[27](P34)。

其二,“起訴前的審判官預審”被認為違背了控審分離的原則。當時很多人不能接受由預審推事裁決案件起訴與否,典型的觀點如:“預審處分,以斷定案件應否起訴為限,是告與不告,權操法院,雖非糾問之式,究有干涉之嫌”[27](P34);“況犯罪事件,應否起訴,理當由原告自決,審判機關,豈容代為主張”[22](P2)。因此他們主張將預審改為起訴之后進行。

眾所周知,不實行不告不理和控審職能不分,是傳統糾問式訴訟的典型特征。上述批評意見,實際上已經含蓄地給“起訴前的審判官預審”扣上了糾問式訴訟的“帽子”,這動搖了預審在整個刑事訴訟制度體系中存在的合理性,為后來預審制度的廢除埋下了伏筆。

(二)廢除預審制度的主張

20世紀20年代中期,對“起訴前的審判官預審”的批評逐漸發展成為徹底廢除預審制度的主張。總的來看,主張廢除預審制度的理由主要有以下兩個方面。

一方面,主張廢除預審制度者認為,“起訴前的審判官預審”會對檢察制度造成破壞。如果由預審推事行使本屬于檢察官的起訴職權,那么設置檢察官就沒有意義了,盡管檢察官對于輕微案件仍有完全的起訴權,但這也意味著檢察官地位的降低。檢察官地位的降低又會損害其威信:“國家既以檢察機關為偵查犯罪之唯一機關,則當重視其意思,是不殆言。乃重設此預審制度,自內觀之,則其效果固絕對不出乎檢察機關之上;自外視之,則檢察機關之意思為不足信。人民輕視之心,將從此生。而檢察機關威信之減少固當然之結果也”[28](P14)。實際上,預審制度給檢察制度帶來的消極影響不止于此,它的存在還給檢察官推卸責任、消極怠工提供了空間。早在民國初年就有人提出,若由審判官掌管預審,則檢察官僅有偵查處分之責,“恒不為充分之審問,即以移之審判廳,徐而觀之,檢察廳蓋不啻一刑事收狀處”[29](P3)。而在司法實踐中,檢察官不事偵查、濫送預審的現象確實時有發生,為此北洋政府司法部曾專門發布訓令:“依刑事訴訟條例,應移送預審案件關系尤重,益當盡其職權,不得草率將事。雖聲請預審不以最輕本刑系二等有期徒刑者為限,然凡系得送預審之件,非有必要情形,自勿庸濫行移送,以免稽遲。乃近日各檢察機關辦理尋常案件間有以聲請預審為卸責之地者,于檢察職責實屬有虧。應并飭嗣后偵查案件務須認真負責辦理,不得濫送預審。”[30](P14)

另一方面的理由集中于預審制度對刑事訴訟活動本身造成的消極影響。第一,預審影響訴訟效率。“預審與偵查之性質大致相同;偵查之后,如有預審,則訴訟因此而生遲延之弊。”[31](P16)即使是出于慎重調查案情的考慮,預審也不是必需的,“重大案件之宜慎重不在有預審制度,任何刑事案件,既有檢察機關偵查于前,復有上訴方法補救于后,則固無慮于不得情法之平也”[28](P14)。第二,由于預審造成了訴訟期間的延長,被告人受到的未決羈押時間也將延長,被害人、證人也因為要接受調查而飽受訟累。第三,從調查證據的角度看,通常被告人初次到庭時容易供述實情,反之,“羈押愈久,取供愈難,于法官之辦案亦甚不利益”[21](P104)。上述三點是各種預審模式的通病,正所謂“預審處分或歸預審檢察官辦理,或屬審判衙門,而其不合于事理也則一”[31](P16)。民國時期著名法學家黃右昌也堅決主張廢除預審制度,他將預審制度的弊端概括為八點,主要批評預審與偵查在功能上重復以及預審造成訴訟遲延、影響訴訟效率等。[32](P334-335)

總的來看,主張廢除預審制度者將其視為一種有害無益的程序,因此在偵查之外,不應再規定預審制度。

(三)1928年《刑事訴訟法》廢除預審制度

如上所述,預審制度特別是《刑事訴訟條例》所規定的“起訴前的審判官預審”,不僅在理論上為人詬病,而且在實踐中也存在諸多弊害。因此,南京國民政府于1928年頒行的《刑事訴訟法》沒有再規定預審制度。黃右昌將廢除預審制度稱為該法“根本上最大改革之點”[32](P334)。誠如斯言,廢除預審制度使得公訴案件的審前程序由“偵查—預審—起訴”的三階段模式簡化為“偵查—起訴”的兩階段模式,訴訟效率得以提高;偵查、起訴程序完全由檢察官主導,審判官不能介入,雖然彰顯了控審分離的原則,但也可能導致檢察機關在審前程序中的權力不受制約。總而言之,廢除預審制度可以說是近代中國刑事審前程序發展的重要轉折。

四、結論

按照當代學者的觀點,預審有狹義與廣義之分,前者僅指對檢控方的起訴進行審查的程序,后者不僅包括起訴審查,而且包括一定程度上預審權力主體對偵查活動的參與和調控。[33](P4)依照這種分類,近代中國的刑事預審制度應屬于廣義預審的范疇,因為無論預審權力主體是審判官還是檢察官,他們所實施的都是調查案件事實、搜集證據的活動。在清末至北洋政府時期實行的審判官預審的模式下,由預審推事進行這種調查搜證的行為,確實如日本法學家松尾浩也在評價其本國歷史上的法官預審制時所說——“這一點反映了其糾問主義的一面”[34](P9)。從另一角度看,《刑事訴訟條例》所規定的“起訴前的審判官預審”,是由預審推事裁決案件是否應當起訴,在這種預審程序中,形成了控、辯、審三方參與的格局,體現了訴訟化的特征,甚至可以說具有了程序性司法審查的性質。但是,近代中國人在肯定彈劾主義、反對糾問式訴訟的前提下,恪守控審分離、不告不理的原則,尚未能普遍接受由審判官對起訴與否進行審查,甚至將其視為審判官對檢察官職權的不當干預,加之預審制度確實在刑事訴訟活動中產生了諸多消極影響,最終隨著1928年《刑事訴訟法》的頒行,預審制度在廣泛的質疑聲中退出了歷史舞臺。

注釋:

①例如,光緒三十三年(1907)五月,清廷下令各省設置巡警道,次年擬定的《各省巡警道官制并分科辦事細則》第8條規定,巡警道下設司法科“掌司法警察之事,凡預審、探訪、督捕、拘押及違警罪各事項皆屬之”。

②在近代中國刑事訴訟法上,審判官被稱為“推事”。

③《大理院審判編制法》第21條規定:“大理院因重大案件,得為秘密預審。”第25條規定:“大理院長官于大理院權限之內,第一審事件,得命審判官先為預審,或因便宜,亦可使下級審判廳、局問官參與預審。”《法院編制法》第20條規定:“地方審判廳合議庭庭長,得派該庭推事辦理刑事案件預審事務。”第39條規定:“刑事訴訟案件,屬于大理院第一審并終審之特別權限者,由大理院卿令該院推事辦理預審事務,但得因情形令高等或地方審判廳推事辦理。”

④按照《各級審判廳試辦章程》第22條的規定,凡地方審判廳第一審刑事案件之疑難者,應行預審;按照第97條和第105條的規定,請求預審是檢察官的職權,起訴時由檢察官決定案件是否應付預審。除此之外,依據啟動方式的不同,該章程所規定的預審還有其他幾種類型,詳見下文。

⑤按照《天津府屬試辦審判廳章程》第9條、第10條的規定,在高等審判分廳和地方審判廳中設有預審官。

⑥按照《刑事訴訟律(草案)》第274條、第276條之規定,偵查中,除有特別規定外,檢察官不得實施強制處分;檢察官于偵查中遇有實施強制處分之必要,應指定事宜,請求所屬地方檢察長之命令。而按照第301條之規定,預審檢察官得實施發現證據及犯人一切必要處分。

⑦按照《刑事訴訟律(草案)》第308條之規定,預審檢察官終結預審處分后,應提起公訴而請求公判。

⑧免訴是預審終結的一種處理方式,其效果相當于無罪判決。

⑨移付公判是預審終結的一種處理方式,其效果相當于提起公訴。

⑩實際上由于軍閥地方割據的原因,這部條例只施行于北洋政府統治下的各省。

?近代中國刑事訴訟立法遵循彈劾主義,作為刑事訴訟原告的檢察官不能行使強制權。這是《刑事訴訟條例》選擇以審判官作為預審權力主體的重要原因。

?在近代中國刑事訴訟法上,作為刑事訴訟原告的檢察官也屬于當事人。

?《刑事訴訟條例》規定的應不起訴的情形包括:起訴權已消滅者,犯罪嫌疑不足者,行為不成犯罪者,法律應免除其刑者,對于被告無審判權者。