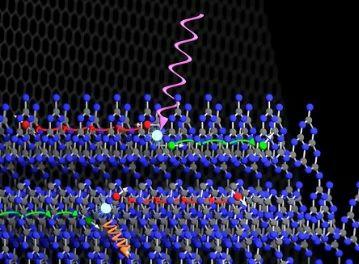

最黑材料問世:吸收99.995%入射光

最黑材料問世:吸收99.995%入射光

9月中旬,美國物理學家組織網報道,中美科學家已聯合研制出了一種比之前最材料還要黑10倍的材料。新材料由碳納米管(CNT)陣列制成,可捕獲99.995%的入射光,是迄今為止最黑的材料。據了解,這種新材料除了具有藝術表現力外,還可能具有實用價值,例如用于遮光罩中減少不必要的眩光;幫助太空望遠鏡發現系外行星等。

英科學家:恐龍滅絕于小行星碰撞大氣

據英國每日郵報報道,最新研究表明,6600萬年前,導致恐龍滅絕的確是一顆小行星碰撞地球,當天地球遍布野火、海嘯,上空籠罩著巨大硫磺云,地球瞬間變成恐怖的煉獄,科學家表示,小行星碰撞水下隕坑內部殘留的最新巖石樣本證實了這個猜想,地球上大約75%生命在這次毀滅性碰撞中消亡,此次碰撞威力相當于二戰時期日本廣島原子彈爆炸威力的100億倍。

小行星碰撞地球時向大氣釋放約3250億噸氣體,遮擋了太陽光線,導致全球氣溫驟降。一些恐龍被活活燒死或者淹死,一些恐龍幸存了一段時間,最后還是在寒冷和饑餓中逐漸死亡,雖然小行星碰撞造成的爆炸、大火和巨浪直接殺死了附近的生物,但是產生的氣體云導致全球范圍內物種滅絕。

中國科學家實現最小尺寸石墨烯折疊

9月,媒體報道中國科學院的科研人員創出了一個新紀錄:首次使聚合物材料的最大拉伸倍數提升至13000倍。人們生活中常常見到的、具有良好可拉伸性的皮筋、彈力絲、膠膜材料,其拉伸倍數不超過數十倍。良好的可拉伸性能是聚合物材料能夠用在柔性電子器件、驅動器以及能量存儲等領域的必備條件。據了解,此項工作是與西南交通大學崔樹勛教授、中國科學院化學研究所王建平研究員、向俊鋒研究員及加拿大麥克馬斯特大學史安昌教授合作完成的。

螢火蟲發光謎解再添新料

9月初,中科院昆明動物研究所進化基因組學與基因起源學科組的一項最新成果,完善了亞洲螢火蟲的系統發育研究,并為深入揭示全世界螢火蟲的系統發育關系提供了重要數據。研究所董志巍和劉貴春等與西雙版納熱帶植物園陳興等合作,利用二代基因組淺層測序技術,對昆明動物研究所自2002年以來收集的共計15個屬23種部分亞洲螢火蟲樣品進行了測序,獲得了它們的線粒體基因組和核糖體DNA,其中11屬22種螢火蟲的線粒體基因組和核糖體DNA均為首次報道。深入研究表明,螢火蟲的共同祖先具有成蟲生物熒光。

生物熒光是進化生物學最有趣的現象之一,主要用于警戒和求偶交流。因此,自達爾文時期甚至更早,具有生物熒光的類群就吸引著眾多生物學家。螢火蟲是最著名的陸生發光生物,其中一些屬的有限地理分布和種群稀有性,使得螢火蟲的分子系統發育關系仍有諸多不確定性,限制了對生物熒光起源與進化這一有趣現象的探討。

袋貘體重可能超1噸

一項新研究發現,澳大利亞一種已滅絕的有袋類動物——袋貘,其體重可能超過1噸(1000公斤),而且前肢肘關節固定維持在100度左右的夾角,這種前肢形態在已知的哺乳動物中顯得與眾不同。袋貘出現在大約2500萬年前的澳大利亞東部,大約1萬年前滅絕。此前考古研究已知,這種有袋類動物體型龐大、四肢強壯,但對于它的肢體形態缺乏詳細研究。

新型聚合物材料能拉伸13000倍

7月初外媒報道,以色列特維拉夫大學的科研人員使用人體組織制造出了世界上第一顆3D打印心臟,給需要通過“換心”來延續生命的晚期心衰患者帶來了新希望。這顆3D心臟不僅有細胞、心室和心房,還有著縱橫交錯的血管。

本次打印所用的“墨水”,源于患者體內提取的脂肪組織。其中,分離出的細胞在經過編輯之后成為誘導多能干細胞,之后又分化出構成心臟主體的心肌細胞和構成血管的內皮細胞。分離出的非細胞成分則被轉化為了“個性化凝膠”,它如同蓋房子的“水泥”,能夠固定細胞的位置,并起到細胞外基質的作用,促進這些“小磚頭”發育生長,建立連接,最終重組為功能器官。由于打印“原料”來自患者自身,因此不用擔心排異反應的發生。這顆3D心臟目前僅具備收縮功能,研究人員還需通過進一步的培養,“教”會心臟細胞協同工作以實現泵血功能,之后再進行動物移植實驗。

瑞典推求職面試機器人:為消除偏見

9月匯總,外媒報道瑞典斯德哥爾摩市下轄的厄普蘭德斯—布羅市政府決定讓一個名為“天蓋”(Tengai)的機器人來對求職者進行面試,該機器人主要是為了消除面試過程中意識和潛意識產生的偏見。據介紹,這款機器人能在面試時保持中立,不受求職者年齡、性別、種族或外貌的影響。

相關人員表示:“被Tengai面試和被人面試時的感覺迥然不同。比如,你無法通過觀察Tengai的表情來判斷它是否滿意你的答案。”機器人開發公司的一則廣告稱,一位戴著頭巾、擁有學位的女性被三位招聘經理拒絕,最終卻被一個“沒有偏見”的機器人錄用為最佳候選人。(編輯/侯幫虎)