158194例圍產兒出生缺陷監測分析*

湖州市婦幼保健院(313000)

林梅芳 陳 楓 丁月華 鄧慶先 顧春健△

【提 要】 目的 了解湖州地區近5年圍產兒出生缺陷發生情況,為有效開展出生缺陷防控工作提供參考。方法 對2013-2017年158194例圍產兒出生缺陷監測情況進行統計分析。結果 圍產兒出生缺陷發生率為139.01/萬,城市及男性圍產兒出生缺陷發生率高于鄉村及女性圍產兒,差異均有統計學意義(P<0.01)。出生缺陷類型主要以先天畸形為主,前四位分別為先天性心臟病、指趾畸形、唇腭裂、外耳畸形,第五位2013年為直腸肛門閉鎖,后四年均為尿道下裂。結論 做好三級預防措施是有效降低出生缺陷發生率的關鍵舉措;根據出生缺陷防控監測信息,可適當調整衛生資源,在本地區未來醫療衛生計劃中可籌建小兒心臟中心和小兒外科等多個專科。

出生缺陷(birth defect)是指胚胎發育紊亂引起的形態、結構、功能、代謝、精神、行為等方面的異常,包括先天畸形、智力障礙、代謝性疾病等。全世界每年大約有500萬出生缺陷嬰兒誕生,85%是在發展中國家。我國每年約有80~120萬新生兒有出生缺陷,占全部出生人口的4%~6%[1]。出生缺陷已逐漸成為發達國家及發展中國家嬰兒和兒童死亡及殘疾的主要原因,嚴重影響了人口素質。湖州市經過19年的努力,全市圍產兒出生缺陷監測工作逐漸完善。現將湖州市2013-2017年度158194例圍產兒出生缺陷監測情況分析如下,以期為當地衛生資源調整提供依據。

對象與方法

1.對象

本研究資料來自2012年10月-2017年9月湖州市26家出生缺陷監測醫院上報的監測數據,監測對象為住院分娩的孕滿28周至出生后7天的158194例圍產兒,計劃外引產以及孕周小于28周的胎兒除外[2]。按照婦幼年報統計標準,以上年的10月初到本年的9月底為1個統計年度。

2.方法

按照浙江省出生缺陷監測方案工作要求,以監測醫院為基礎收集出生缺陷資料包括《醫療機構出生缺陷兒登記卡》和《圍產兒數季報表》,定期收集整理統計及質量控制檢查,減少漏報、錯報例數,對可疑數據與下面市縣進行電話或網絡溝通,確保監測數據的準確性。

統計學方法:應用excel 2007軟件建立數據庫,運用SPSS 17.0統計軟件進行統計學分析,計數資料以例數和構成比表示,組間比較采用χ2檢驗(卡方趨勢檢驗),以P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

1.圍產兒出生缺陷發生率

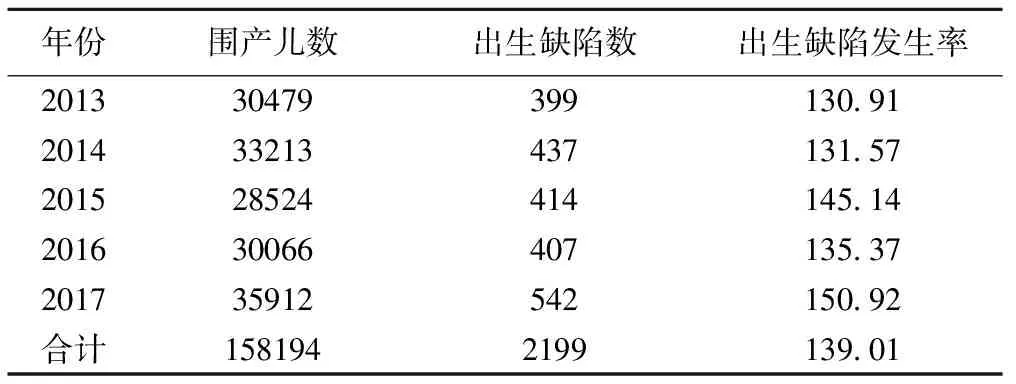

湖州市2013-2017年度監測圍產兒總數為158194,出生缺陷數為2199,出生缺陷發生率為139.01/萬;各年份監測圍產兒總數分別為30479、33213、28524、30066、35912,報告出生缺陷數分別為399、437、414、407、542,出生缺陷發生率分別為130.91/萬、131.57/萬、145.14/萬、135.37/萬、150.92/萬(表1)。

表1 年圍產兒數及出生缺陷發生率(1/萬)

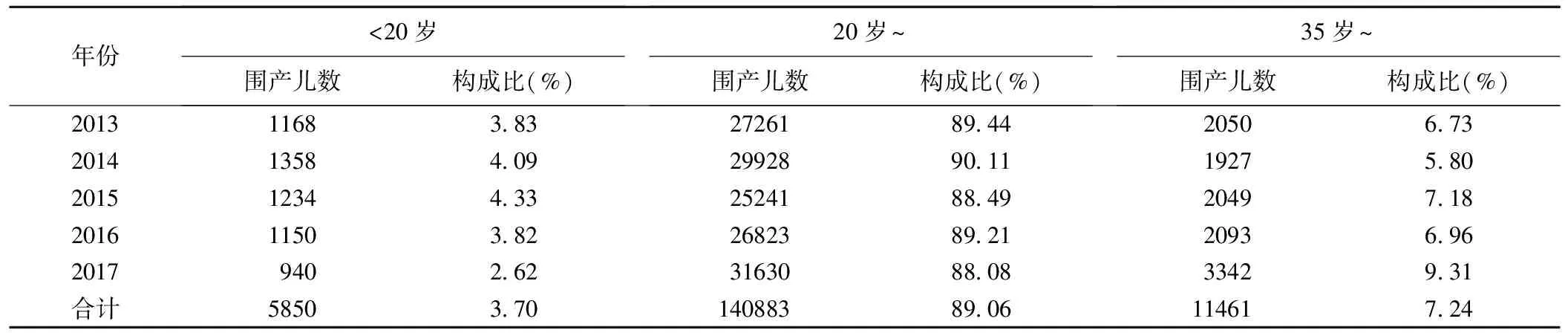

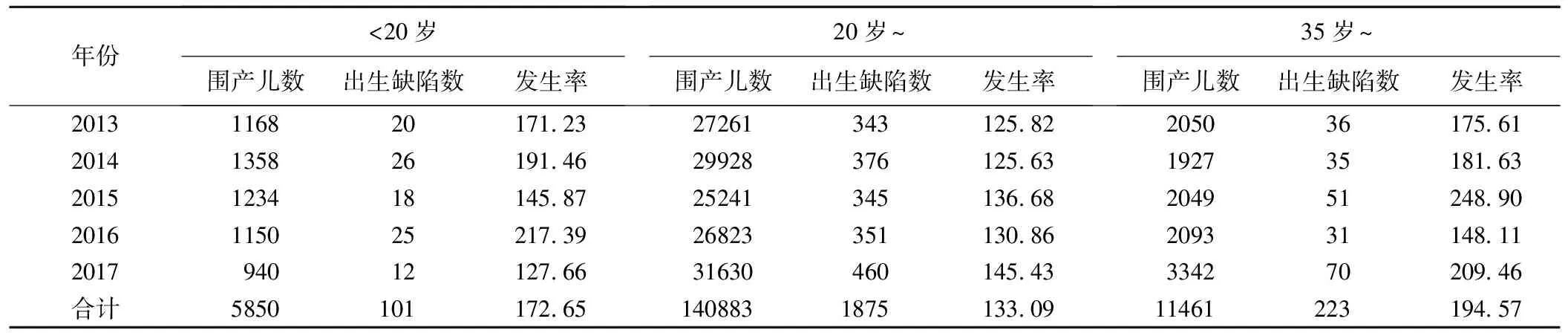

2.孕母年齡分布及各年齡組出生缺陷發生率

從孕母年齡分布顯示,<20歲的孕產婦比例最小,20~35歲年齡組的產婦比例最大(表2)。三個年齡組出生缺陷發生率分別為172.65/萬、133.09/萬及194.57/萬,35歲以上產婦子代出生缺陷發生率最高,<20歲組次之(χ2=33.16,P<0.01,見表3)。

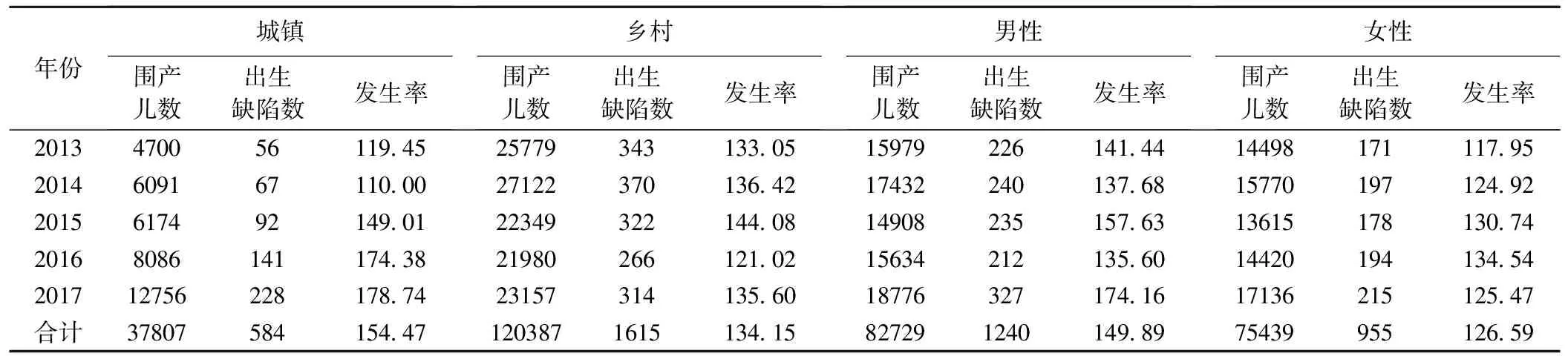

3.城鄉及性別出生缺陷發生率情況

城市圍產兒數37807,占23.90%,出生缺陷數584,出生缺陷發生率為154.47/萬;鄉村圍產兒數120387,占76.10%,出生缺陷數1615,出生缺陷發生率為134.15/萬。城市圍產兒出生缺陷發生率高于鄉村(χ2=8.39,P<0.01,見表4)。男性圍產兒數82729,占52.30%,出生缺陷數1240,出生缺陷發生率為149.89/萬,女性圍產兒數75439,占47.70%,出生缺陷數955,出生缺陷發生率126.59/萬,另有26名性別不明。男性圍產兒出生缺陷發生率高于女性(χ2=15.22,P<0.01,見表4)。

表2 產婦年齡構成比

表3 各年齡組產婦出生缺陷發生率(1/萬)

表4 城鄉及性別出生缺陷發生率(1/萬)

4.出生缺陷主要類型

湖州市2013-2017年度圍產兒出生缺陷主要類型前五位中,前四位分別為先天性心臟病(62.71/萬)、指趾畸形(23.52/萬)、唇腭裂(9.86/萬)、外耳畸形(5.44/萬),第五位2013年為直腸肛門閉鎖(3.28/萬),后四年均為尿道下裂(4.15/萬)。其中先天性心臟病發生率最高(表5)。

討 論

隨著輔助生殖技術的進步以及“全面二孩”政策的實施,高齡孕婦在國內呈逐年遞增的趨勢,隨之而來的母嬰健康問題也日益凸顯,尤其在出生缺陷的防控方面面臨更多挑戰。

湖州地區近5年的圍產兒監測顯示,2015年圍產兒總數最低,可能與該地區農歷羊年部分人群生育回避風俗有關,而2017年圍產兒總數最高;從產婦年齡分布顯示,2017年35歲以上產婦比例上升,可能與二孩政策全面放開有關。<20歲及35歲以上產婦是子代發生出生缺陷的高危人群。低齡產婦由于身體機能發育不成熟,且多來自低文化程度、低收入人群,或有不良生活習慣、不良嗜好等,均增加了出生缺陷的風險。而高齡孕婦隨著妊娠年齡的增長,在孕期、分娩時出現妊娠并發癥的風險增高,導致早產、死胎、畸形兒等異常[3-4];可導致胎兒染色體異常風險增加,主要以21/18/13-三體為主[5]。在染色體核型正常的人群中,芯片技術檢測還可以再發現6%的染色體微缺失及微重復綜合征[6]。高齡孕婦是胎兒發生先天性心臟病的高危人群,Hollier等[7]發現,在排除了子代染色體異常后,隨著母親年齡的增加,胎兒畸形的發生率逐漸增加,同20~24歲母親相比,母親年齡40歲及以上者胎兒心臟畸形的風險比值比(OR)為3.95。

出生缺陷包括先天畸形、智力障礙、代謝性疾病等。而通常說的先天畸形專指以形態結構異常為主要特征的出生缺陷,占出生缺陷的60%~70%,是最為重要的一類出生缺陷。本研究158194例圍產兒中出生缺陷主要類型前四位分別為先天性心臟病、指趾畸形、唇腭裂、外耳畸形,故本地區出生缺陷類型主要以先天畸形為主,而智力障礙、代謝性疾病監測報告較少,可能與其不能早期診斷有關。

先天性心臟病在出生缺陷中發病率占首位,是圍產兒及5歲以下兒童死亡的主要原因[8]。在湖州地區出生缺陷類型排名中,先天性心臟病始終居首位,2017年發生率高達84.93/萬,可能與高齡孕婦增多以及診斷技術水平的提高有關,隨著心臟彩超、胎兒心電圖的日益普及以及生后經皮氧飽和度篩查,使得以前難以發現的先天性心臟病得以早期診斷。

做好三級預防是有效降低出生缺陷發生率的關鍵舉措:(1)加強一級干預,婚前醫學檢查是防控出生缺陷的第一道防線。曾曉琴等[9]研究指出,雖然政府部門推廣免費婚檢和某些孕檢項目,但公眾獲取信息途徑欠通暢且自身保健意識較差,特別是流動人口,未能及時主動參與。同時大力投入公共衛生項目是防控出生缺陷的基礎條件。(2)開展二級干預,產前正確診斷是減少先天畸形的重要措施。隨著胎兒醫學的快速發展,產前診斷技術的提高,胎兒宮內治療已取得良好的臨床效果[10]。(3)及早三級干預,適時實施畸形矯正手術,提高病患生活質量。

目前湖州地區尚未建立專門的兒童醫院,根據出生缺陷防控監測信息,可適當調整衛生資源,在未來醫療衛生計劃中可籌建小兒心臟中心和小兒外科等多個專科,對殘疾兒進行畸形矯正手術,有效解除疾病痛苦,提高生命質量,取得良好社會效益。

總之,出生缺陷的防控是一個系統工程,需要全社會的共同參與,共同努力,切實降低圍產兒出生缺陷率,提高出生人口素質。