行走的陶罐小說

2019-11-13 00:23:50牛紅麗

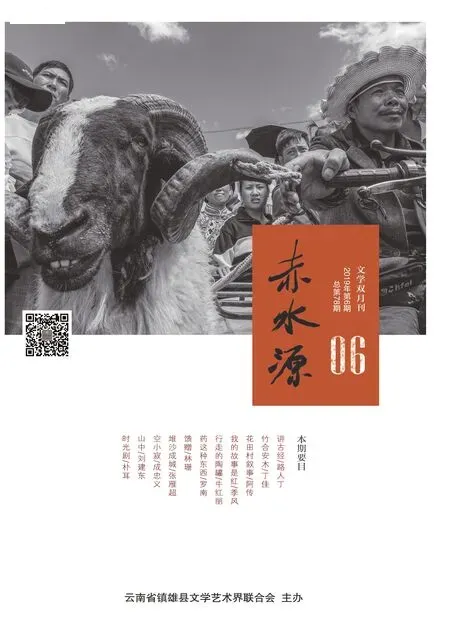

赤水源

2019年6期

牛紅麗

大洲把我從五樓樓頂扶下來,我整個人幾乎癱在他身上。樓道里的燈壞了,他一邊舉著火機,一邊喘著氣罵我,笨吧你就笨吧。我聞到他身上熟悉的油煙味,條件反射地想,這個男人兩分鐘前還在系著圍裙炒菜。八小時前,王自行也這么假惺惺系著圍裙給我炒菜。我說不出的厭惡,甩開胳膊,張嘴吐出一個滾字。

大洲沒有滾,他強行把我拖下去,給王自行打電話。屋里沒有開燈,借窗外投進來的路燈光影,我抓起茶幾上的水果刀,架在脖子頸動脈波動最明顯的地方。

我是護士,不錯的內科護士,不用想不用看,也知道頸動脈在哪。大洲也知道,并且知道我的脾氣。所以他掛上電話,坐了下來。

屋里很靜,清晰地傳來隔壁杯盤碎裂的聲音,還有小狗挨打的慘叫。

莊穎娜。大洲說。卻沒有下文。

他陪我坐了兩個鐘頭,走之前告訴我,莊穎娜,好好睡一覺,明天我們去釣魚。

滾!我壓低嗓音,再次吐出這個字。

大洲真的滾了,滾到樓下。

大洲是我的鄰居,對班醫生,也是石角縣醫院內科主任。我們在一起的時間比兩口子還多。但是很奇怪,日夜相守,我們不來電。沒有像王自行和手術室那個妖精一樣,互相愛上彼此。記得有一次我回家搬花,妖精就在我家客廳,大模大樣給王自行熨衣服。她說她們家熨斗壞了,來我們這揩油但是不白揩,她用實際行動補償。王自行的衣服我從沒熨過,包括我自己的,護理工作讓我忙得都不記得有個熨斗。她愛用用去,愛熨熨去。……

登錄APP查看全文