不違規的違規

●趙青云

在論壇上看到一篇帖子,作者是一名基層公務員,文章滿篇都是對單位、對領導的牢騷和抱怨。奇怪的是,如此帖子居然還得到了不少“同是天涯淪落人”的心心相惜。再隨便點擊一找,網上類似的頹廢怨帖還不在少數。有人頂,有人跟,儼然一番大蓋高樓的陣式。

自然,各行各業該有不同的聲音。公務員作為一種職業,肯定有人抱怨有人欣賞。近期,作風建設、反腐倡廉的組合拳一個比一個有力,不少公務員收入降了,要求高了,規矩嚴了,約束多了,偶爾有幾個思想自覺性有偏差,一時轉不過來,胡亂發泄,倒也正常。但如果并非因為上述原因,而是個別單位多數基層員工抱怨頹廢,那所在的單位、負責的領導是否也應該反省和思考呢?

可以想象,能把一群充滿豪情壯志、干勁十足的年輕小伙,活生生熬成了心灰意冷、充滿怨氣的老人家,除了其自身原因外,很多時候,問題亦出在其領導身上。

實際工作中確實存在一些看著毫不“違規”,卻毫無作為的個別領導。有些領導講“嚴謹”,大事小事具體事,不從實際出發,不考慮本單位本部門的工作情況,一律按照上級要求來,只要不逾矩就一切OK。這樣的領導什么東西都是拿來主義,直接落地、不失分毫。不管實際情況如何,不考慮職工需求,即使明知職工反映的問題是真實的,也是視而不見、充耳不聞,只管把上級要求貫徹到底,至于效果如何、能否促進工作,根本不予考慮。這就害苦了下面干活的普通職工,不干不對,干了也不對。這樣的領導,說難聽點就是一個又“聾又啞毫無作為的木偶人”。

有些領導愛“折騰”,因而愛死了“規矩”,規矩想怎么立就怎么立。于是,規矩被一些莫名其妙的個人規定“綁架”了,有打著崗位需要的旗號隨意調動,全然不顧職工全家都要跟著奔波,居無定所,其實就是拍拍腦袋,甚至是以泄私憤;有打著工作為上的旗號,無故占用職工私人時間的,其實就是一時興起,或者個人需要。一時一個想法,一天一個變化,還全成了建章立制、立規執紀的重要載體,只弄得下屬職工苦不堪言。

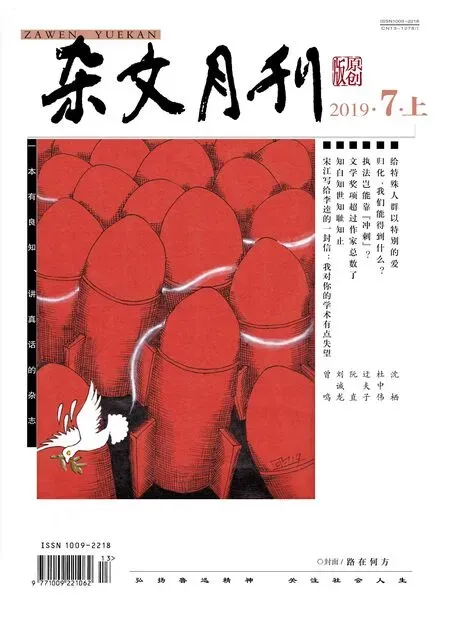

還有一些領導拿規矩當“門簾”,供在桌前,貼在墻上,掛在胸前。自己則躲在簾后,淡定把持,喜怒不形于色,好惡不言于表,就這樣不立也不破,不多也不少,不說也不做,偶爾伸個手,那一定是以規矩之名。他就是個不倒翁,你說他違規嗎? 似乎壓根兒沒有“違”的動作,所以你怎么按,他都不倒。你說他合規嗎?似乎也沒有“合”的舉措,所以他在位置上怎么站,都是東倒西歪站不穩,卻永遠倒不了。職工的聲音,以規矩之“簾”擋回去,實在不行拿自己“慣性”彈回去,久而久之,大家都成了東倒西歪的不倒翁,整個單位組成了保齡球群,輕輕一打,全盤散架。

領導干部要講規矩、用規矩、守規矩,首先要懂規矩。什么是規矩,從詞面上來說,就是一規一矩,一圓一方。之所以先規后矩,就是說所制定的規章制度,首先都應該是圓滿的、平順的、符合人本的,其次才是棱角鮮明,有綱有線的,兩者并不相悖。領導干部在日常工作中,若是光有規,沒有矩,固然不行,單位就會失了脊柱橫梁,變成一片散沙。但若是一味地盯著“矩”,而忽視了“規”,就會本末倒置,忘記了人性本質,忘記了因地制宜,就會讓單位變得冰冷,職工覺得壓抑,抱怨的聲音就難免越來越多。

上級有規矩,自然要遵守,但是不能形而上學,要根據具體情況具體施為,該一刀切的一刀切,該循序漸進的掌握秩序。自己定規矩,當然也未嘗不可,但要注意合法合情又合理。要自己帶頭遵守,以上率下,東西好不好,自己試過才知道。試了,才有發言權,才不會一天一個樣,才有解釋和推廣的底氣。要試著多從尊重職工、關心職工、愛護職工的角度去看待規矩的可行性和長遠性,還要探索建立相應的激勵、保障和監督機制加以配套實施,讓職工自發自覺、心甘情愿地去遵守,也就沒有了反復立規、反復違規的惡性循環。也只有這樣,“不違規”的領導才會少,真正“守規矩”的領導才會多,抱怨聲才會跟著減少,工作的效能也才會升溫。