硫化物對河道底泥反硝化脫氮效能的影響

李 生 來

(1.河海大學水利水電學院,南京 210098;2.青海省德令哈市水利局,青海 德令哈 817000)

1 實驗材料與方法

1.1 研究對象

巴音河河道綜合整治工程是提高河段防洪能力、改善區域生態環境、提高居民生活質量的重要工程。本研究中實驗所需的底泥均來自青海省海西州巴音河,該河水動力條件較差,是典型的城市黑臭水體,且污水從排污口不斷納入水體。底泥的基本理化性質:底泥鐵含量為19.68~21.41 g/kg,底泥酸可揮發性硫(AVS)含量為 122.74~133.24 μmol/g。

1.2 研究方法

(1)

(2)

(3)

設置培養組1~5來探究不同濃度硫化物對反硝化潛力的影響,不同S2-濃度梯度分別為0、50、75、100和175 mg/L;設置培養組6~10來探究碳氮比調控下不同濃度硫化物對反硝化潛力的影響,硫化物濃度分別為0、50、75、100和175 mg/L,且保持碳氮比均為8[6,7]。設置培養組12和13分別添加FeS和FeS2作為硫源進行培養,探究不同硫化物形態對反硝化潛力的影響。設置培養組14添加硝酸鈣,培養組11和培養組15作為對照培養組,分別只添加硫化物和只添加培養液,探究不同氮源條件下硫化物對反硝化的影響。

2 結果與討論

2.1 硫化物濃度的影響

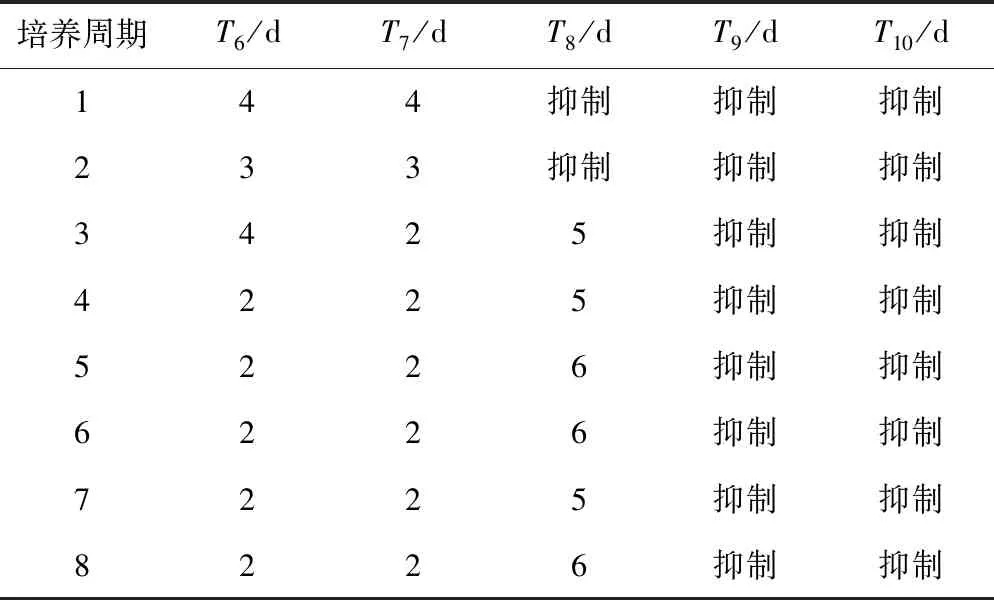

硫化物濃度對底泥反硝化脫氮效能的影響如表1所示。與對照組相比,在第3個培養周期后50 mg/L的硫化物對反硝化過程顯現出明顯的促進作用,可能由于硫自養反硝化的富集需要一定時間。與之類似,75 mg/L的 硫化物對反硝化有明顯的促進作用,可能是體系出現了硫自養反硝化過程,平均每個培養周期的第2天硝酸鹽還原率可達98%以上;當硫化物濃度達到100 mg/L時,硝化過程受到抑制,表明高濃度硫化物對NO和N2O還原酶的活性存在明顯的毒性抑制[22]。

表1 硫化物濃度對底泥反硝化潛力影響

注:T1~T5分別表示底泥培養組1~5硝酸鹽還原率達到98%以上所需的天數;培養組2從第6個培養周期開始硫化物濃度增加到 175 mg/L。

不同硫化物濃度下培養底泥反硝化潛力的變化如圖1所示。可以看出,低濃度硫化物對反硝化過程無明顯影響,適宜濃度硫化物能夠促進硫自養反硝化過程,高濃度硫化物會明顯抑制反硝化過程,隨硫化物濃度的增加,硝酸鹽還原抑制率會明顯升高。一個培養周期結束時硝酸鹽抑制率約為24.82%,濃度約為7.14 mg/L。從第6個培養周期開始,硫化物濃度增加至 175 mg/L時對反硝化過程的抑制效果增強,硝酸鹽還原抑制率約為36.72 %,硝酸鹽的濃度約為10.28 mg/L,表明培養體系中硫自養反硝化和異養反硝化并存,同時該河道底泥對高濃度硫化物的耐受性較強。

圖1 底泥反硝化潛力隨硫化物濃度的變化曲線

硫化物濃度為100和175 mg/L的培養組中氨氮濃度分別為4.26和4.82 mg/L,亞硝氮濃度分別為4.34和3.05 mg/L,可能是高濃度硫化物會抑制反硝化過程導致硝酸鹽不斷積累,使其參與了異化硝酸鹽還原成銨過程。

硫化物濃度低于75 mg/L時,隨所添加硫化物濃度的增加,硫酸鹽的平均濃度不斷升高。硫化物濃度為50和75 mg/L時,硫酸鹽平均濃度分別為260.78和330.97 mg/L。然而,繼續增加硫化物濃度,硫酸鹽濃度并沒有升高,可能是由于高濃度硫化物未能促使硫自養反硝化的發生,導致硫酸鹽不能通過硫自養反硝化反應生成并積累。另一方面硫化物濃度過高導致異養反硝化受到抑制,硝酸鹽還原與硫酸鹽還原之間的競爭減弱,硫酸鹽還原過程占主導。

2.2 碳氮比調控的影響

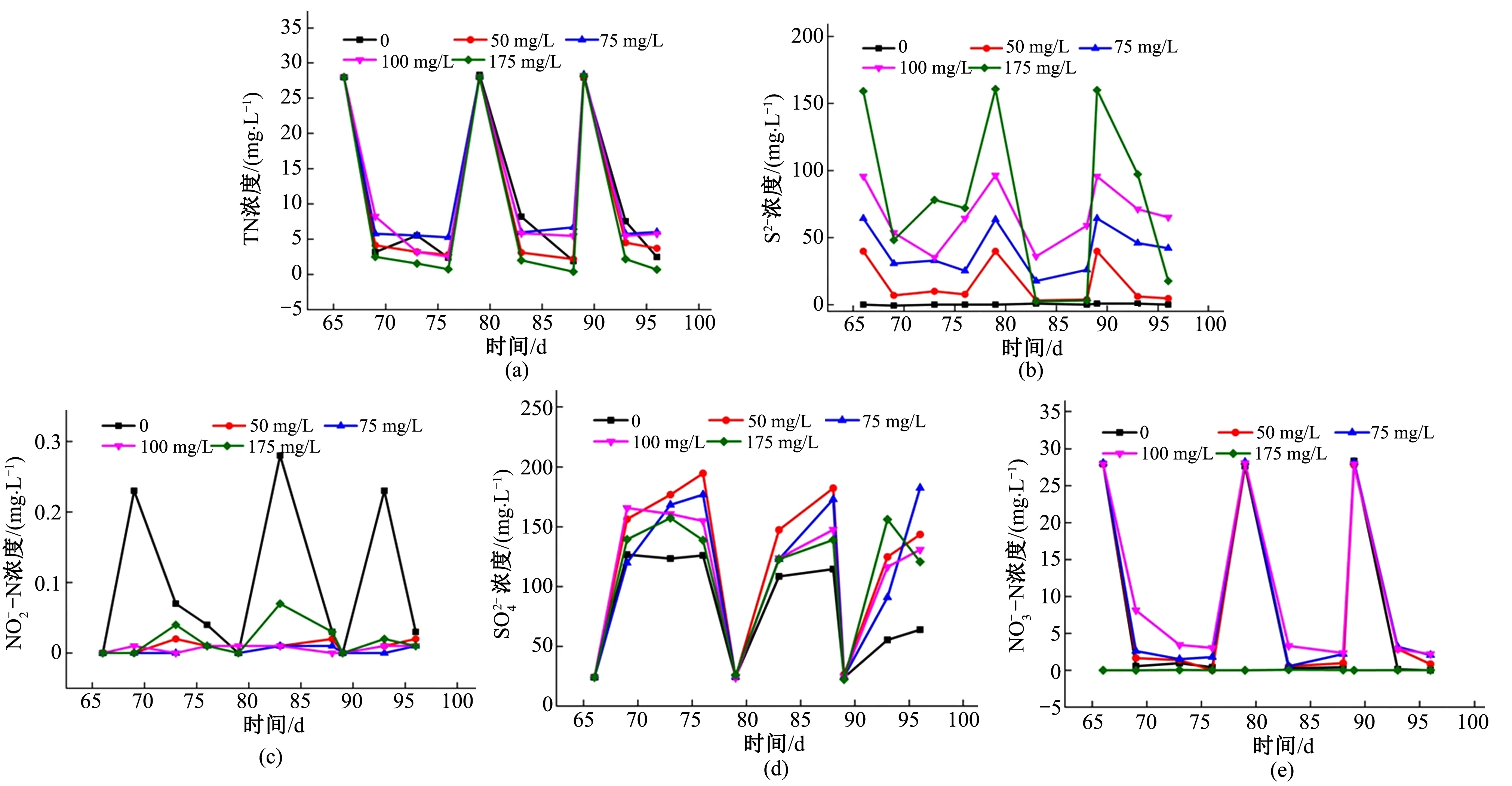

碳氮比調控下不同硫化物濃度對培養底泥反硝化潛力影響的初步評定如表 2 所示。可以看出,碳氮比調控下,低硫化物濃度使得硝酸鹽還原速率明顯加快,高硫化物濃度會抑制硝酸鹽的還原。前2個培養周期內,硫化物為50 mg/L時會明顯抑制硝酸鹽還原,但后期抑制作用消失。

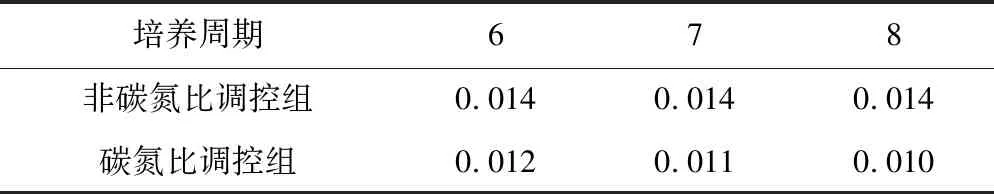

碳氮比調控下底泥反硝化潛力變化,如圖2所示,硫化物濃度大于50 mg/L時會出現氨氮的累積,平均濃度2.14 mg/L,可能是由于體系內存在異化硝酸鹽還原成銨過程;硫化物濃度大于75 mg/L時,培養周期內反硝化過程均受到部分抑制。碳氮比調控下積累的亞硝酸鹽能夠被迅速還原,使得各培養組均

表2 碳氮比調控下硫化物濃度對底泥反硝化潛力影響的初步評定

培養周期T6/dT7/dT8/dT9/dT10/d144抑制抑制抑制233抑制抑制抑制3425抑制抑制4225抑制抑制5226抑制抑制6226抑制抑制7225抑制抑制8226抑制抑制

注:T6~T10分別表示底泥培養組6~10硝酸鹽還原率達到98%以上所需天數。

未出現亞硝酸鹽的積累現象。

碳氮比調控下各底泥培養組硫化物與硫酸鹽的變化存在明顯差異,硫化物濃度為50 mg/L時,培養周期結束時硫酸鹽濃度為195.48 mg/L。硫化物濃度大于100 mg/L時,培養周期結束時硫酸鹽的平均濃度明顯降低。

與非碳氮比調控培養組相比,一個培養周期結束時,碳氮比調控下培養組的硫酸鹽濃度總體偏低。雖然體系內硫酸鹽還原會與硝酸鹽還原2者之間存在基質競爭,但碳源在一定程度上會促進硫酸鹽的還原過程。

圖2 碳氮比調控下底泥反硝化潛力的變化曲線

2.3 硫化物賦存形態的影響

硝酸鈣及硫化物形態對底泥反硝化潛力的初步評定如表3所示。可以看出,與不添加硫化物的對照組相比,底泥培養組添加FeS和FeS2時硝酸鹽的還原率無明顯變化,表明FeS和FeS2對反硝化沒有明顯的促進作用。與之相反,在第3個培養周期開始,添加Na2S溶液培養組的硝酸鹽還原速率有明顯提高,可能是游離態硫化物對反硝化過程有促進作用。硝酸鈣的添加可促進硝酸鹽的還原,與添加KNO3和Na2S溶液的培養組相比,硝酸鈣作為氮源時硝酸鹽還原速率有所增加。

硫化物賦存形態對培養底泥反硝化潛力的變化曲線如圖3所示,可以看出,一個培養周期結束時,添加Na2S溶液的培養組中硫酸鹽的平均濃度為259.21 mg/L,而添加FeS和FeS2的底泥培養組中硫酸鹽濃度低于添加Na2S溶液的培養組,硫酸鹽的平均濃度為87.84 mg/L。可能FeS和FeS2以礦物或晶體

表3 硝酸鈣及硫化物形態對底泥反硝化潛力的評定

注:培養組1為不添加硫化物,培養組3、12和13分別添加Na2S溶液、FeS溶液和FeS2溶液,培養組14添加Na2S溶液和硝酸鈣;T1、T3和T12~T14分別表示底泥培養組1、3和12~14硝酸鹽還原率達到98%以上所需天數。

的形式存留,因而硫酸鹽濃度始終維持在較低水平。一個培養周期結束時,添加硝酸鈣和Na2S的培養組與添加Na2S溶液和KNO3的培養組無明顯差異,硫酸鹽平均濃度約為258.94 mg/L。

2.4 底泥硫自養反硝化潛力評定分析

表4 底泥培養組值的變化

圖3 硫化物賦存形態對培養底泥反硝化潛力的變化曲線

表5 培養組硫自養反硝化速率的變化 meq/g VSS h

2.5 反硝化細菌群落結構的響應規律分析

陶厄氏菌屬和假單胞菌屬是底泥樣品中主要的反硝化細菌,反硝化培養組底泥硫細菌屬水平如圖4所示。

圖4 反硝化培養組底泥硫細菌屬水平

可以看出,不同底泥樣品反硝化細菌屬水平的組成存在較大差異。對照培養組底泥中的優勢硫自養反硝化菌為硫針菌屬與硫桿菌屬,分別占0.96%和2.83%;非碳氮比調控底泥中硫針菌屬和硫桿菌屬為優勢硫自養反硝化菌,分別占5.82%和25.81%,同時發現,非碳氮比調控的培養組硫桿菌屬的相對豐度遠高于對照培養組,表明該體系中硫自養反硝化活性較高,與電子平衡分析結果吻合。碳氮比調控培養組底泥中的優勢硫自養反硝化菌為硫桿菌屬和陶厄氏菌屬,分別占1.13%和1.93%,表明碳氮比調控有利于陶厄氏菌屬的生長。

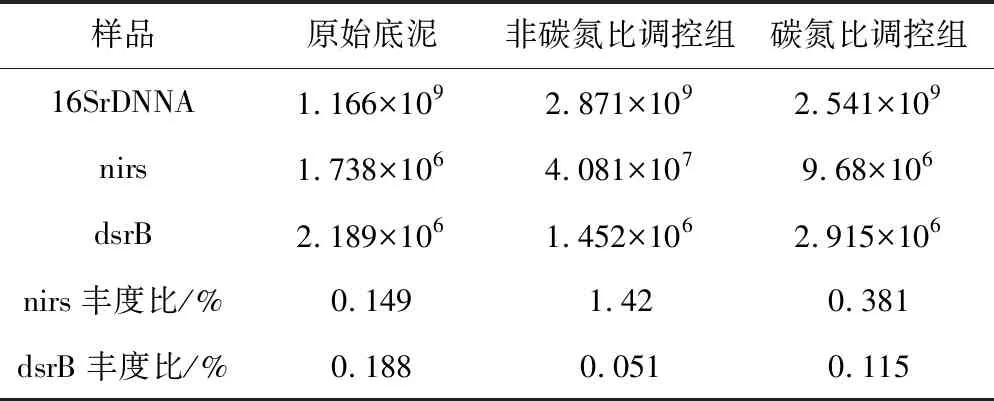

通過熒光定量PCR對底泥中微生物結構的響應變化進行探究,進而分析硫化物對底泥反硝化潛力的影響機制。底泥氮硫代謝關鍵菌群豐度響應如表6所示。

表6 底泥氮硫代謝關鍵菌群豐度響應 Copies/g dry sediment

可以看出,碳氮比調控和非碳氮比調控培養組底泥中的細菌數量分別增加了約1.18倍和1.46倍;反硝化細菌數量分別增加了約4.57倍和22.48倍。表明長時間培養過程使得反硝化活性得到了顯著提升,但非碳氮比調控組培養組底泥中反硝化細菌的增加幅度明顯高于碳氮比調控組。可能是由于碳氮比體系內硫自養反硝化菌和異養反硝化菌存在激烈的競爭,導致反硝化菌的增長受限。

非碳氮比調控培養組中的硫酸鹽還原細菌數量由2.189×106Copies/g dry sediment降至1.452×106Copies/g dry sediment;而碳氮比調控培養組中硫酸鹽還原菌數量則增至2.915×106Copies/g dry sediment,表明碳源的添加有利于硫酸鹽還原菌的生長。

非碳氮比調控的培養組nirs基因豐度比遠高于碳氮比調控組,表明較低碳氮比有利于硫自養反硝化細菌增殖。另外,碳氮比調控的培養組底泥dsrB基因豐度比明顯高于非碳氮比調控組,表明碳氮比調控有利于硫酸鹽還原過程,體系中硫異養反硝化菌和自養反硝化菌的競爭能夠為硫酸鹽還原細菌提供有利的生長條件。

3 結 論

硫化物對氮素削減過程的影響往往被屏蔽,以巴音河底泥為對象,詳細研究了硫化物對氮素削減過程的影響,較為深入地分析了硫化物、碳氮比調控、硫化物形態對底泥反硝化潛力變化的影響和反硝化細菌群落結構的響應規律,揭示了反硝化過程的影響機制,該研究可為改善“黑臭”提供指導借鑒,有著重要的現實意義。

□