長江流域生產建設項目中表土的剝離、防護及利用

馬 力,張雪楊,常志兵,葉 歡,薛 鵬

(1.長江勘測規劃設計研究有限責任公司,湖北 武漢 430010;2.南水北調中線干線工程建設管理局,北京 100038)

目前,在長江流域生產建設項目水土保持方案編制過程中,缺乏針對表土資源保護的一整套參照保護措施,其中多種工藝的重要參數,如某種土壤(如紅壤、黃壤、黃棕壤等)的建議剝離厚度缺少統一的參考值。我們總結長江流域的工程實踐經驗及相關文獻,歸納出了一套相對完整的針對長江流域的表土資源剝離、防護及利用措施,可為同行提供參考。

1 長江流域土壤類型和剖面層次特點

1.1 長江流域土壤類型

長江流域土壤主要涉及7個土綱12個亞綱23個土類72個亞類,常見的8個亞類分別為棕壤、褐土、黃棕壤、黃壤、紅壤、紫色土、石灰(巖)土和水稻土[1-3]。

根據是否經過人為的耕作活動進行分類,土壤可被分為未經人類開墾利用的自然土壤和經過人為耕作活動的耕作土壤。根據《土地利用現狀分類》(GB/T 21010—2017),耕作土壤被分為水澆地、園地、旱地和水田4個地塊類型,自然土壤包含草地和林地2個地塊類型[4]。

1.2 長江流域土壤剖面層次劃分

1967年國際土壤學會對常見的土壤層次劃分結論如下[2-3]:

(1)學界普遍把自然土壤剖面劃分為O層(有機層/枯枝落葉層)、A層(腐殖質層)、E層(淋溶層/灰化漂白層)、B層(淀積層)、C層(母質層)和R層(基巖)等6個主要土層。在自然土壤中,有機質含量較高、值得剝離的表層土壤主要分布在有機層和腐殖質層。

(2)學界普遍把耕作土壤劃分為耕作層、犁底層、生土層和底土層等4個主要土層。在耕作土壤中,有機質含量較高、值得剝離的表層土壤主要分布在耕作層和犁底層。

(3)在生產實際中,耕作土壤中的旱地土壤和水田土壤最為常見,有待重點關注和研究。

(4)旱地土壤的剖面被劃分為旱耕層、亞耕層(或犁底層)、心土層和底土層等4個層次。有機質含量較高、值得剝離的表層土壤主要分布在旱耕層和亞耕層。

(5)在生產實際中,水田土壤主要為水稻土,發育完全水稻土的剖面被劃分為淹育層[包含耕作層(Aa層)和犁底層(Ap層)]、滲育層(P層)、潴育層(W層)、脫潛層(Gw層)、潛育層(G層)和母質層(C層)。有機質含量較高、值得剝離的表層土壤主要分布在淹育層。

(6)部分土類沒有O層或O層很薄或擁有特殊的表層,例如多種草甸土、草原土表層存在草根層(As層),泥炭土和沼澤土表層存在泥炭層(H層)。

2 表土資源保護的必要性及基本流程

2.1 表土剝離及其后期利用的必要性

表土又稱耕作層土壤。生產建設項目大量擾動地表、開挖土方等行為往往造成嚴重的表土流失。1949—2009年,我國自然災害和生產建設活動共損毀土地790多萬hm2,其中自然災害損毀約130萬hm2,生產建設活動損毀約660萬hm2 [5]。因此,在生產建設項目開工之前,對工程占地范圍內的耕作層土壤剝離,并在工程后期用于土地復墾或植被恢復,是保護優質耕地和植被資源、減少水土流失的重要措施。

2.2 表土剝離及基本流程[6]

2.2.1 勘察規劃

適時地勘察表層土壤的質量和數量,評估工作應由農業或土壤專家完成。

2.2.2 表土確定

在表土剝離前,須明確表土剝離利用的范圍,且要標明表土上的作物類型,并將這些內容在建設規劃中注明。

2.2.3 表土剝離

在挖掘機進場工作之前,在農業或土壤專家的指導下,按照法律要求和工程合同的規定,盡量以科學的方法剝離足夠的表土,并盡量減少對表土的損壞。

2.2.4 表土存放(堆存)

規劃的表土存放處需要滿足無排水障礙、不會損害當地環境且符合水土保持法等相關法律法規的要求。表土須與底土和其他建筑材料分開存放,且受污染的表土須做凈化處理以達到環保要求,表土存放后須清除其中的雜物。

3 表土剝離

3.1 表土剝離范圍

主要的剝離對象是占地范圍內原占地類型為耕地、林地和草地的表土。對于臨時用地的表土優先考慮采取原地保護措施,即:對地表進行苫蓋,不對其進行表土剝離,待施工結束后,對壓實土壤進行耕翻,恢復原有土地利用類型,切實保護表土資源[7]。

3.2 表土剝離工藝

3.2.1 人工開挖

該工藝的優點是適用于各種工程情況,無需大型機械設備,但缺點是費時費力費錢,不適合大型工程。

3.2.2 條帶復墾表土外移剝離法剝離表土

歐美各國在露天采礦及復墾過程中,常用條帶復墾表土外移剝離法剝離表土。其主要思路是:根據拖式鏟運機(或其他施工機械)寬度,由外到里(塌陷中心)預算出每一拖式鏟運機(或其他施工機械)寬度范圍內的土方量,然后將工程區劃分成不同的條帶和取土區,每一條帶大致為拖式鏟運機(或其他施工機械)寬度的倍數,最后由外向內層層剝離[8]。該工藝主要適用于地下潛水位較高、需要“挖深墊淺”的工程區。

3.2.3 梯田保留表土模式中的表土剝離

在坡耕地治理中,施工方修筑梯田時需要保留表土。根據田面的寬度(<10 m、10~15 m、20~30 m),分別推薦采用表土逐臺下移法、表土中間堆置法和表土逐行置換法[9]進行表土剝離。主要適用于地下潛水位較低、需要修筑梯田的工程區。

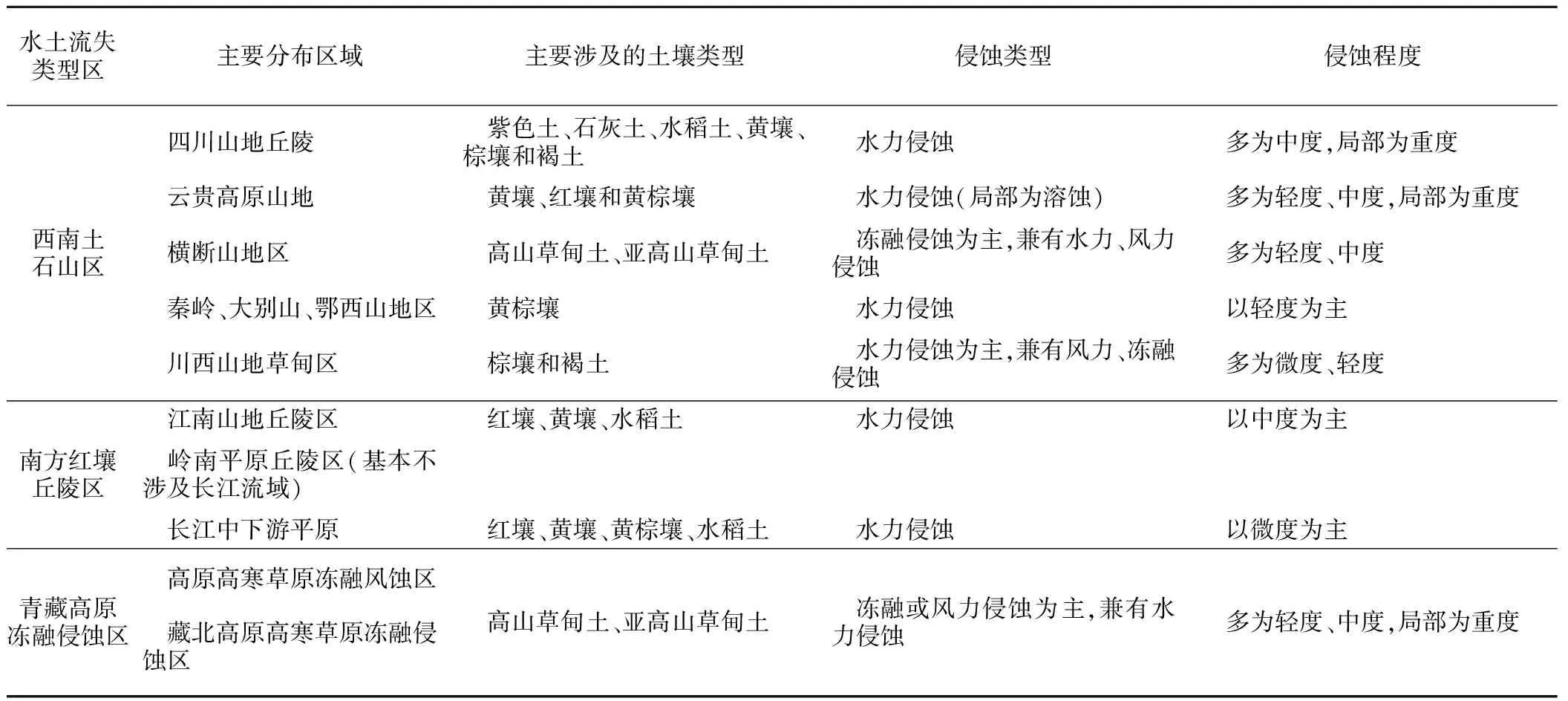

3.3 長江流域水土流失特性簡介

長江流域涉及的水土流失類型區為西南土石山區、南方紅壤丘陵區及青藏高原凍融侵蝕區,其相關的水土流失特性見表1[10]。

表1 長江流域的水土流失類型區特性

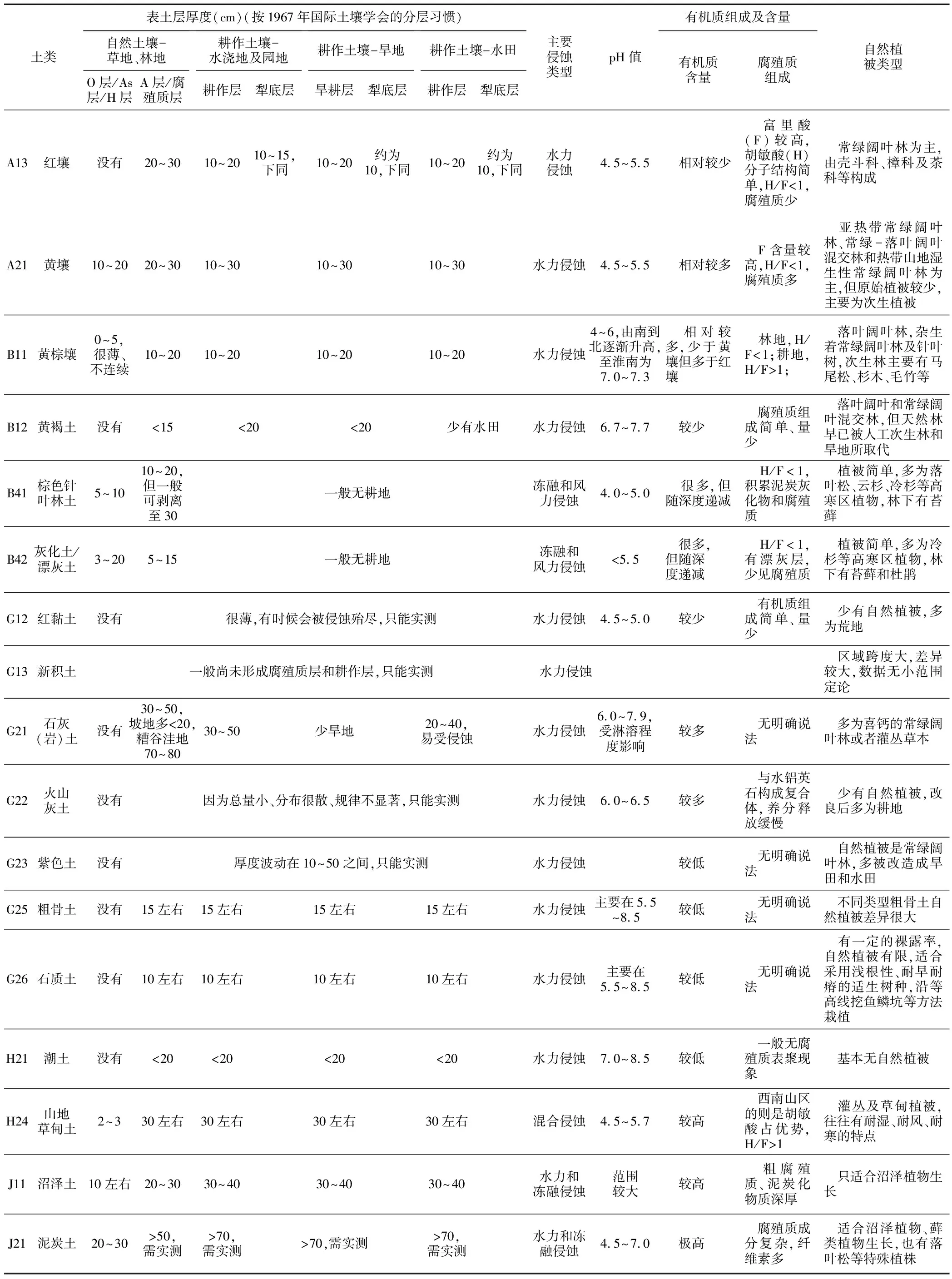

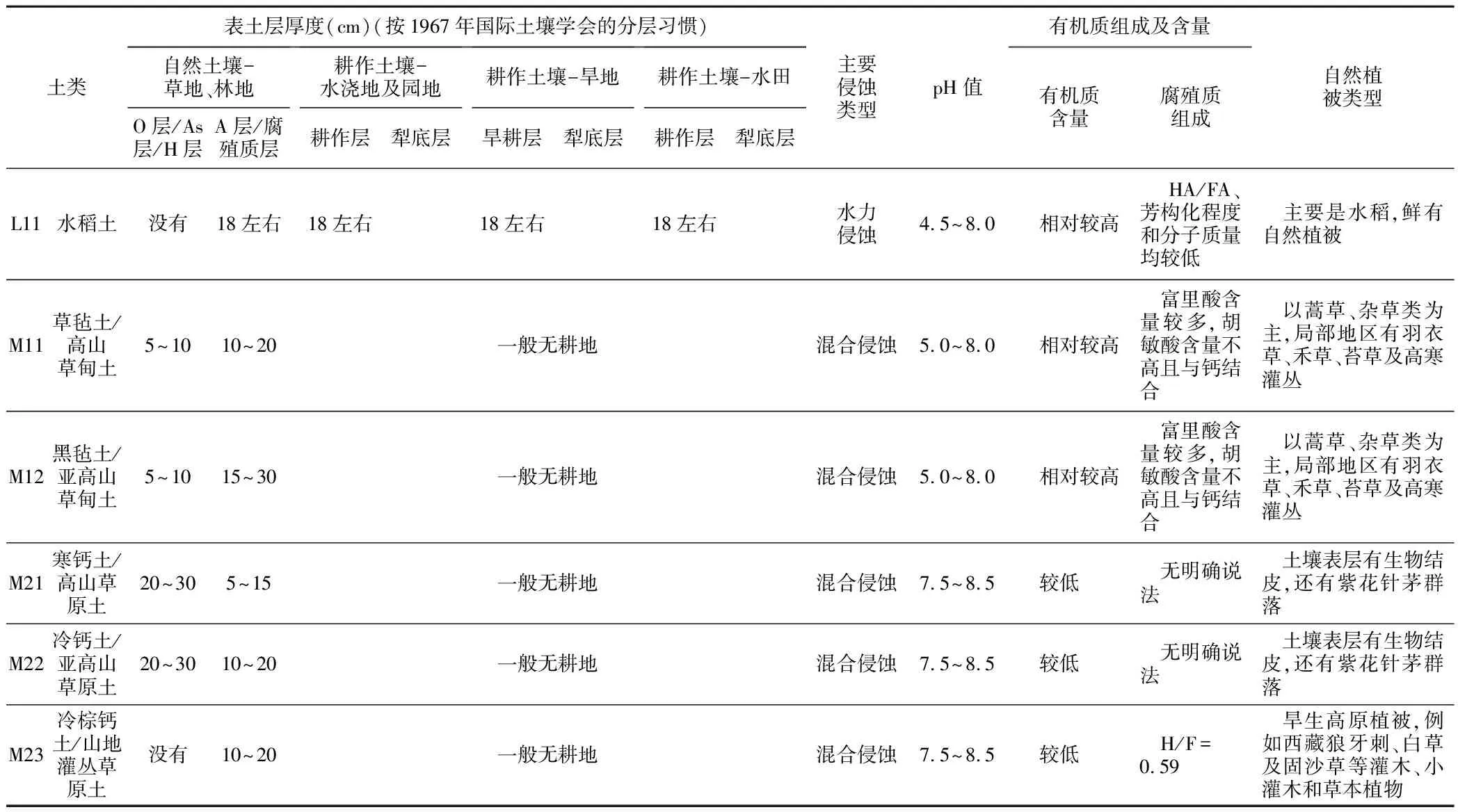

3.4 長江流域表土剝離深度

長江流域不同類型土壤的表土厚度及部分與水土流失相關的特性詳見表2[2-3]。

自然土壤的占地類型包括草地和林地,可以剝離表土的土層主要為有機層(O層)和腐殖質層(A層);耕作土壤的占地類型包括旱地、水田、水澆地及園地,可以剝離表土的土層主要為耕作層和犁底層[4]。

表2 長江流域不同類型土壤的主要水土流失特性

續表2

根據工程實際,如果在項目區內,某些土類的有機質含量顯著地偏離其常見水平(包括顯著地高于或低于常見水平),建議通過實地取樣及室內土化實驗,獲取土壤有機質含量數據,了解土壤內有機質的分布情況,按照土壤有機質含量≥10 g/kg的標準劃定表土剝離的深度[2-3]。

4 表土的臨時堆放與防護

4.1 表土堆放原則

4.1.1 分層堆放

表土剝離后,各層土壤需分層堆放,避免熟土和半熟土混在一起。

4.1.2 存放限高

為避免土壤因自重而被過分壓實,保證土壤具有良好的通氣情況,使土壤內的微生物得以存活,表土的堆高一般不超過5 m。

4.1.3 存放位置

在不影響主體工程建設的情況下,剝離表土存放的位置應優先選擇在項目占地的內部預留場地或在建設期間暫不擾動、極少擾動的小塊空地。

4.2 表土堆放工藝

根據項目用地所處區域的地形地貌特點,堆土方式可分為5類:①山坳堆土;②溝道堆土;③坡面堆土;④平地堆土;⑤填洼(塘)堆土。通常,應優選填洼(塘)堆土法,其次為平地堆放法,再次為山坳地堆放法,最后為坡面堆放法。溝道堆土由于涉及溝道排水而不被推薦。

4.3 表土的防護措施類型

表土堆放期內,雨水侵蝕和自然沉降會導致松散的表土養分流失和土壤結構變化,取土環節一定程度上破壞了土體的穩定性,應當采取攔擋、排水、沉沙及覆蓋等措施對土堆進行防護。堆土區防護一般均為臨時性防護。

4.3.1 攔 擋

常見的臨時攔擋措施有袋裝土擋墻、土埂、干砌石擋墻等,坡面堆土應在邊坡下側布設,平地堆土宜在堆土區周邊布設。對可能發生滑坡的土體,應在土體中下部建造抗滑樁,在滑坡前緣加設防護帶。通過以上工程措施,可基本避免因生產建設而產生的水土流失。

4.3.2 排 水

在堆土區周邊應布置排水溝、暗涵、抽排水管等臨時排水設施,設計標準應根據集水面積、徑流系數、氣象等情況分析確定。

4.3.3 沉 沙

排水溝末布設沉沙池,其容量根據降雨時的泥沙、徑流量等資料計算。

4.3.4 覆 蓋

對堆放時間較短的表土,采用土工布、防雨布、防塵網等覆蓋;風沙區部分場地,可采用草、樹枝或礫石等臨時覆蓋;對堆放時間超過一個生長季節的,應進行臨時種草或鋪設草皮,以便在減弱水土流失的同時,改善土壤結構和肥力。

5 表土利用

5.1 表土利用方向

剝離的表土可用于土壤改良、污染治理、植被恢復等方向。剝離于原占地類型為耕地的表土,一般用于異地造田;剝離于原占地類型為林地和草地的表土,一般可收集自用,用于后期綠化或植被恢復覆土。

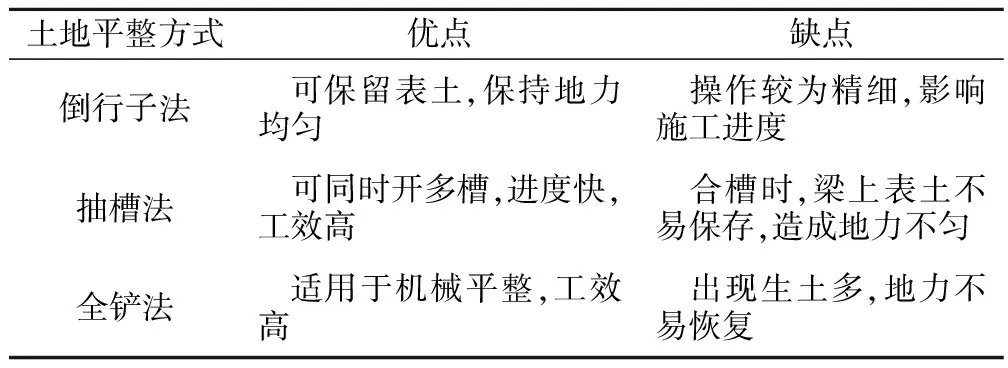

5.2 表土利用工藝

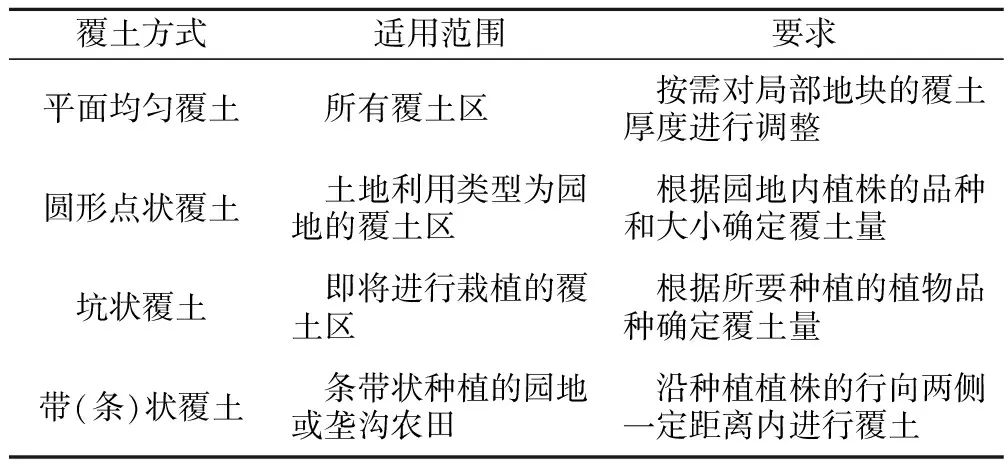

表土利用的施工主要涉及土地平整和覆土。土地平整常用的方法有倒行子法、抽槽法和全鏟法3種,詳見表3[11]。覆土方式主要有平面均勻覆土、圓形點狀覆土、坑狀覆土、帶(條)狀覆土4種,詳見表4[12-13]。需要注意的是,表土剝離會導致土壤結構破壞和養分損失,覆土時應根據土壤狀況、環境條件等選擇合適的綠肥和有機肥實現土壤重構,盡快恢復地力。

5.3 覆土厚度

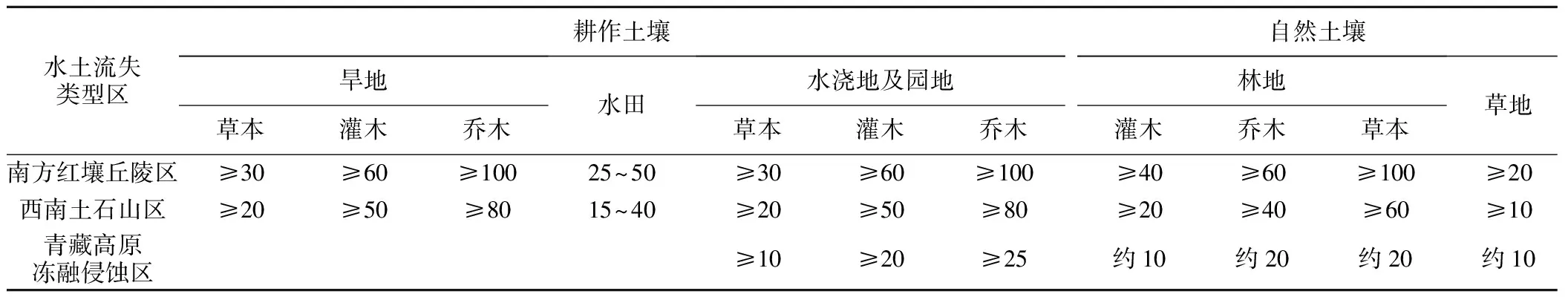

長江流域涉及的水土流失類型區為西南土石山區、南方紅壤丘陵區及青藏高原凍融侵蝕區,其回覆表土厚度的參考值見表5[14-15]。

表3 不同土地平整方式對比

表4 不同覆土方式對比

表5 長江流域不同水土流失類型區回覆表土厚度參考值 cm