醋酸菌的分離及初步鑒定

張甜,馬建玲,劉艷全,丁真真,龔國利

(1.喀什大學 生命與地理科學學院,新疆 喀什 844000;2.陜西科技大學 食品與生物工程學院,西安 710021)

我國是食醋生產和消費的大國,醋是我國傳統發酵釀制的調味品之一,早在西周時期人們就用醋來調味,北魏時期的《齊民要術》中收集了22種制醋方法。食醋具有許多的保健功能和醫療功效,如對糖尿病、高血壓、軟化血管等具有很好的療效[1]。清代王世雄在《隨息居飲食譜》中將食醋的保健功能概括為:開胃、暖骨、強筋、消食、排出空氣、醒神、解魚、蟹鱗、介諸毒[2]。

食醋在現代居民的生活中已經不僅僅作為日常的酸味調味品,它也可作為飲料和保健品,受到人們的關注與喜愛。它是以谷物、蔬菜、果品為原料,在多種有益菌種的參與下,經歷淀粉糖化、乙醇發酵及乙酸發酵這3個階段發酵而成[3]。在乙酸發酵階段,醋酸菌是主要的微生物,因此醋酸菌在食醋的生產中起到至關重要的作用。為了提高食醋生產的質量和產量,產酸量和酒精轉化率是必不可少的考慮因素,因此,分離出潛在的醋酸菌優勢菌種在食醋的生產中是十分必要的[4,5]。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 醋酸菌分離樣品

醋醅(瑪納斯縣國盛醬醋食品廠);自然發酵的桃醋;腐爛的蘋果。

1.1.2 試劑與實驗儀器

1.1.2.1 試劑

酵母浸粉;葡萄糖;CaCO3;無水乙醇;KH2PO4;瓊脂;溴甲酚紫;蛋白胨;NaOH;酚酞;冰乙酸。

1.1.2.2 實驗儀器

雙人單面凈化工作臺、生物顯微鏡、電子天平、全溫振蕩器、立式壓力蒸汽滅菌鍋、恒溫培養箱、紫外分光光度計。

1.1.3 培養基

1.1.3.1 分離培養基(溴甲酚紫顯色平板)[6]

葡萄糖1 g,酵母浸粉1 g,無水乙醇3 mL,0.4%溴甲酚紫5 mL,瓊脂1.8 g,蒸餾水100 mL,121 ℃蒸汽滅菌20 min,冷卻到55 ℃后加入乙醇[7]。

1.1.3.2 發酵液體培養基[8]

葡萄糖1 g,蛋白胨0.3 g,酵母浸粉1 g,調節pH至6.8,121 ℃蒸汽滅菌20 min,溫度降至55 ℃時,加入無水乙醇3%。

1.1.3.3 富集培養基[9](腐爛水果)

葡萄糖1 g,酵母粉1 g,KH2PO40.5 g,調節pH至5.5,121 ℃蒸汽滅菌30 min,培養基冷卻至55 ℃時,加入無水乙醇3%。

以上pH調節均使用冰乙酸。

1.1.3.4 斜面保藏培養基

葡萄糖1 g,酵母浸粉1 g,CaCO32 g,瓊脂2 g,無菌水100 mL,在0.1 MPa,121 ℃滅菌20 min,溫度降至55 ℃時加入4 mL無水乙醇,制備成斜面。

1.2 方法

1.2.1 菌種分離方法

樣品→梯度稀釋→分離→純化→革蘭氏染色→斜面保藏→產酸量測定→酒精轉化率。

1.2.2 樣品分離培養

1.2.2.1 醋醅樣品

稱取10 g攪拌均勻的醋醅樣品,置于含有90 mL無菌水的250 mL三角瓶中,晃動5 min,獲得的即為醋醅10-1稀釋液,10倍梯度稀釋后,得到10-2~10-8稀釋液樣品,將稀釋的溶液各取0.2 mL涂布于分離培養基上,30 ℃倒置培養48 h[10]。

1.2.2.2 發酵桃醋樣品

量取1 mL的桃醋樣品,加入到含有9 mL無菌水的試管中,稀釋至10-8,將稀釋液0.2 mL涂布于分離培養基上,30 ℃培養2~3 d。

1.2.2.3 腐爛蘋果樣品

取蘋果的腐爛部分,接種于富集培養基中,置于振蕩器上,30 ℃,150 r/min振蕩使其生長2~3 d以獲得富集的培養溶液,進行梯度稀釋后,分別取0.2 mL上述富集培養液涂布于分離培養基中培養2~3 d[11]。

1.2.3 純化與保藏

將3個樣品的細菌懸浮液分別涂布于溴甲酚紫平板上,產酸細菌會釋放出酸,可將平板上靛藍的溴甲酚紫變成黃色,菌落周圍的培養基呈現黃色的變色圈,從而達到分離產酸菌的目的。在培養2~3 d后從平板中挑出具有清晰變色圈的單個菌落,在分離培養基中多次純化,30 ℃培養48 h,挑選出生長優勢且特征明顯的單菌落接種于斜面培養基上,4 ℃保藏[12]。

1.2.4 初步鑒定

形態觀察:對純化后獲得的單菌落,觀察其基本形態特征,并進行革蘭氏染色。

1.2.5 菌體濃度的測定

將篩選出的單菌落接種到發酵液體培養基中,置于振蕩器中,30 ℃,150 r/min振蕩培養,使用紫外分光光度計,每隔12 h在OD600下測定細胞濃度。

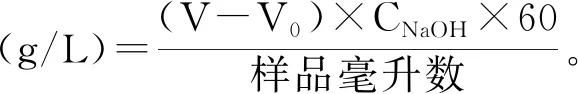

1.2.6 產酸量的測定

在含有50 mL蒸餾水的小燒杯中加入上述振蕩器中培養的發酵液2 mL,然后加入3~5滴0.5%酚酞溶液,用0.1 mol/L的氫氧化鈉溶液滴定,當溶液滴至淡粉色時,以消耗氫氧化鈉溶液的體積來計算產酸量[13-15]。

式中:V為發酵液樣品所消耗的NaOH溶液的體積;V0為對照組(空白培養基)滴定所消耗的NaOH溶液的體積;60為醋酸的摩爾質量。

1.2.7 耐醇度的測定

取上述發酵液,將菌體濃度相同的各株醋酸菌菌液,以5%的接種量分別接種于5個乙醇濃度梯度的100 mL發酵液體培養基中,乙醇濃度分別為5%、7%、9%、11%和13%,于30 ℃,150 r/min振蕩培養3 d,取2 mL發酵液,加入含有50 mL蒸餾水的小燒杯中,測定產酸量,同時,測定5株菌的乙醇轉化率。

2 結果

2.1 產酸菌的篩選

根據上述產酸菌的分離方法獲得產酸菌菌落。挑取長勢優良、變色圈明顯的單菌落進行平板劃線分離,獲得5株產酸菌株,分別為C1、C2、C3、A1和T1,見圖1。

圖1 5株菌在分離培養基上的形態

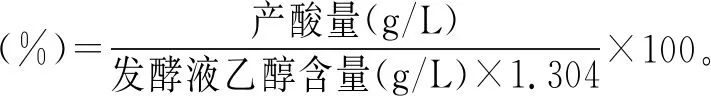

革蘭氏染色結果表明,5株產酸菌株中3株為陽性,其余2株為陰性,具體表型特征見表1。

表1 產酸菌株的形態特征

2.2 菌液濃度測定結果

將產酸菌株接入液體培養基中進行發酵,每隔12 h取樣,測定光密度。

圖2 產酸菌株的生長曲線

由圖2可知,5株產酸菌均有延滯期,A1和C2培養2 d后,C3和T1培養4 d后均進入對數期,C1菌株生長曲線變化不明顯;A1和C2生長速度較快,分別在發酵3 d和4 d后進入穩定期。

2.3 菌株產酸量的測定

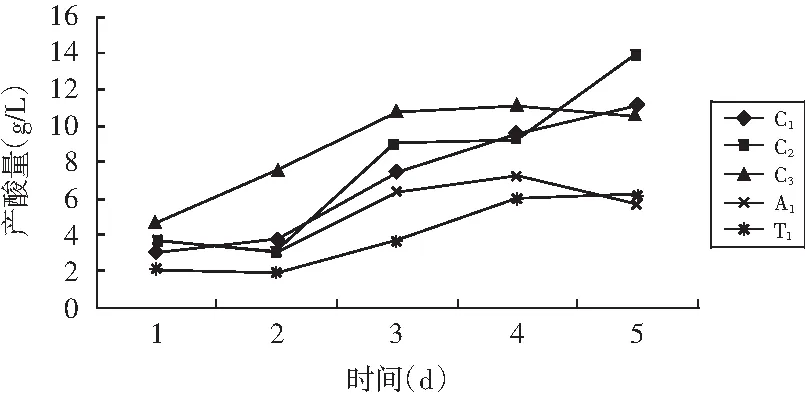

對5株菌分別進行產酸量的測定,結果見圖3。

圖3 菌株產酸量

在3%乙醇含量的基礎發酵液體培養基中,菌株的產酸速度各異,C1、C2、C3的產酸速度較快,C2和C1的產酸量在培養5 d后達到最大值,分別為15.8 g/L和11.2 g/L,其余菌株的最高產酸量均低于10.0 g/L。綜合圖2和圖3還可知,5株菌的產酸能力和生長具有一定關聯,隨著菌體密度不斷增大,產酸量也明顯上升。

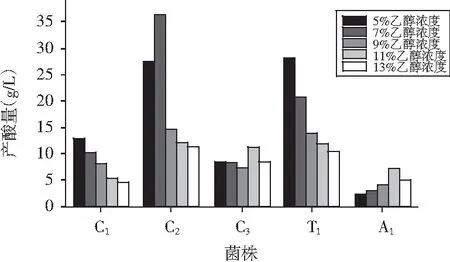

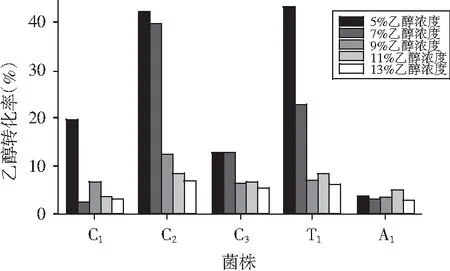

2.4 菌株酒精轉化率的測定

醋酸菌能夠將高濃度乙醇快速地轉化成醋酸,是生產高濃度醋酸的必要條件,但是高濃度的乙醇反而會抑制醋酸菌的生長,對不同乙醇濃度下醋酸菌的產酸量和乙醇轉化率進行測定,結果見圖4和圖5。

圖4 各菌株在不同乙醇濃度下的產酸量

圖5 各菌株在不同乙醇濃度下的酒精轉化率

由圖4和圖5可知,C1在5%乙醇濃度時產酸量和乙醇轉化率最高,分別為12.9 g/L和19.8%;C2在7%乙醇濃度時產酸量最高,達到36.3 g/L,在5%乙醇濃度時乙醇轉化率最高,為42.33%;T1在5%乙醇濃度時產酸量和乙醇轉化率最高,分別為28.2 g/L和43.25%;而C3和A1在各乙醇濃度下產酸量和乙醇轉化率均較小。

3 結論

本實驗從醋醅、發酵桃醋和腐爛蘋果中分離出5株菌株,分別為C1、C2、C3、T1和A1,均可氧化乙醇產酸,結合菌落形態特征,初步鑒定為醋酸桿菌屬,其中C1、C2和T1為革蘭氏陽性菌,C3和A1為革蘭氏陰性菌。C1在5%乙醇濃度時產酸量和乙醇轉化率最高,分別為12.9 g/L和19.8%;C2在7%乙醇濃度時產酸量最高,達到36.3 g/L,在5%、7%乙醇濃度時乙醇轉化率分別為42.33%和39.77%;T1在5%乙醇濃度時產酸量和乙醇轉化率最高,為28.2 g/L和43.25%;而C3和A1在各乙醇濃度下產酸量和乙醇轉化率均較小。綜上所述,C2為高產醋酸的菌株。