中國古代傳統復制技術之拓印

文圖 中國科學技術館 李廣進

在中國傳統雕版印刷沒有被發明和普及之前,用于文化傳播的方法除了傳抄方式便是拓印技術的應用了。比如唐玄宗李隆基癡迷王羲之的書法,就曾命人把《蘭亭序》刻于白玉石上,然后制作成拓片,裝裱成冊,分贈給喜愛書法的大臣。

把碑石上的文字拓印于紙上,究竟起源于何時,現在已經無從考證。金石學家依據《隋書.經籍志》中著錄的《秦皇東巡會稽石文》等拓本推測,最遲在南朝齊梁時期,用紙墨進行拓印的技術便已成熟。

在中國科技館的“華夏之光”展廳里,每天有“十二生肖”及“難得糊涂”的定點拓印演示,為了滿足傳統手藝愛好者的需求,現介紹一種能在日常生活中體驗拓印和制作拓片的方法。

于拓印之前先要進行上紙的步驟,需要配制適當比例的白芨水(漿糊水),作為碑版與紙張的粘稠劑。紙張置于碑版之上必須平整,切勿褶皺。拓印時所用的工具叫做拓包,又名撲子,是用棉布和棉花制成的,拓墨時要輕而快,墨不能洇過紙的背面。

一、拓包制作

1.事先準備的材料:棉線、棉花、棉布、塑料袋。

2.拓包制作方法

第一步:拓包的大小,依所拓之物的大小而定,先把塑料薄膜裁成正方形,然后把棉花揉成團狀置于中央,塑料薄膜的邊緣按順序(順時針或逆時針)依次卷起,使其成為球形,再用白色棉線于根部扎緊。

第二步:先把棉布裁成與塑料薄膜大小一樣的正方形,內部鋪墊小正方形布片若干,外裹先前做好的塑料棉球,手法與塑料薄膜裹法相同。然后,用白棉線從棉球的根部一直纏繞,留出手握的柄,至此拓包從里到外制作完成。

二、拓印方法

1.事先所需準備的材料:宣紙、草紙、塑料袋、拓包、牙刷、白芨水、清水。

2.拓印方法:

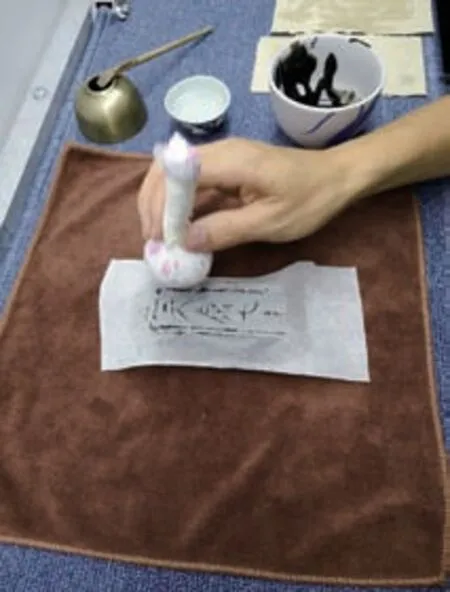

第一步:先把要拓印的金石文字置于毛氈之上(沒有毛氈可用毛巾代替,為的是避免拓印過程桌面過滑,對拓印效果產生影響)。

第二步:將白芨水涂抹于金石文字之上(沒有白芨水可用漿糊代替),和水的比例,以手捻無粘性為準;然后在其上覆宣紙一張,大小因所拓之物而定,覆好紙后涂抹清水一層。

第三步:用塑料薄膜覆于宣紙之上,然后用牙刷輕刷文字,使其沒有文字的地方盡量下凹,再用草紙把多余的水分吸干。

第四步:待水分8成干時,便可上墨。用毛筆在其中的一個拓包上面涂墨,另一個拓包蘸之,然后似蜻蜓點水般進行拓印。

三、作品展示

感興趣的同學不妨利用業余時間來親自嘗試一下,便可深刻地感受到中華民族傳統文化的魅力所在。

如果在現實生活中,金石文字不易找,可以用帶有文字的玻璃制品包裝瓶代替,效果也不錯,很適合初學者進行練習。