從隋到宋的山水畫皴法發展概況

賈點墨

摘 要:在繪畫中,皴法是對自然山石紋理結構的總結,是用筆墨把意象表達出來的一種技法。山水畫的發展與皴法息息相關。隋唐五代時期皴法從青綠山水的筆墨中逐漸顯現,發展到兩宋時期,皴法發生了多樣的變化,此時的山水畫也在皴法的演變中走向頂峰。文章簡要概述從隋唐五代到兩宋時期山水畫中皴法的產生與發展。

關鍵詞:山水畫;皴法;披麻皴;斧劈皴

皴法在我國歷史悠久的山水畫中,是一種舉足輕重的筆墨語言。有關皴法的記載最早出現在五代荊浩所作《山水節要》一文中:“丈山尺樹,寸馬豆人。遠山無皴,遠水無痕,遠林無葉,遠樹無枝,遠人無目,遠閣無基。”皴法的成長由涓涓細流漸漸匯為江河,在巨然、范寬時,雖已經出現了披麻皴、雨點皴的用筆,但那是畫家在描繪山石時注重對物象的自主表達,連郭熙都不曾給自己《早春圖》中的皴法冠名,他雖第一次以畫家身份提出了“皴”,但是仍和“擦”聯用,其技法的區分,待后世藝術鑒賞家命名后才逐漸成立。清代鄭績在《夢幻居畫學簡明·論皴》中列十六家皴法,也有人總結出三十六種,這些都是古代畫家根據不同山石紋理構造的形態而創作出來的。清代畫家松小夢解釋說:“皴法名目,皆以人兩眼看出,似何形則名之曰何形,非人生造此名也。”

謝赫所寫的“六法論”中,“應物象形”是要求表現事物要根據物體本身,合理地再現自然物象。而皴法便是在“應物象形”上起到了重要的作用,它可以營造立體空間,也能表現山石結構,引起觀者共鳴。有了理論的支撐,實踐變得更為重要。于是畫家們在“骨法用筆”的基礎上,對皴法進行了更多的研究和探討。

一、初見倪端的隋唐五代

中國現存最早的卷軸山水畫是隋代畫家展子虔的《游春圖》。畫中延綿不絕的山崗漸遠漸淡,平遠的河水消失在云霧之中,給人一種恬淡之美。六朝山水畫的稚拙形態得到了基本的解決。王維所著的《山水論》說:“丈山尺樹,寸馬分人,遠人無目,遠樹無枝,遠山無石,隱隱如眉,遠水無波,高與云齊。”正是《游春圖》中描繪的景象。技法上,只用富有一定變化的線條勾出山石的輪廓和大的脈絡,再以青綠顏色渲染充實,并沒有出現較為明顯的山石皴法。展子虔開創了青綠山水的端緒,這種青綠勾填法山水畫對后世有著深遠的影響。李思訓繼承了展子虔青綠山水的畫法,把青綠山水畫推到了一個高峰。其《江帆樓閣圖》雖然運用的是展子虔的青綠畫法,但是在細節上已經與之前有了變化,用線更加靈活,虛實相生。而且在表現山石的時候,除了大輪廓的勾勒,還增加了細節的描繪,用筆變化豐富,線條或繁密,或疏朗,或柔和,或挺拔,對山石的紋理刻畫更加深入。從李思訓對山石的描繪中可見皴的跡象。李昭道繼承父法,皴法在李昭道筆下有了一定的發展,他用類似斧劈的小斧劈皴表現石塊較多的山體。同時期的王維主要以水墨的形式作畫,其《長江積雪圖》表現山石結構的一些線條,頗似自然披掛著的長麻皮,這可能是后來披麻皴的開始。郭若虛《圖畫見聞志》說董源“水墨類王維”,披麻皴成熟于五代董源,可見董源受王維畫法影響頗深。唐代王維有“始用渲淡,一變勾斫之法”的說法,在他的《山水訣》也說:“夫畫道之中,水墨最為上,肇自然之性,成造化之功。”水墨畫的出現,也是中國山水史的一大變革,受到道家影響的山水畫家們紛紛都選擇了水墨山水,揮灑淋漓的寫意水墨山水的地位也逐漸超過青綠山水,居山水畫壇之首。

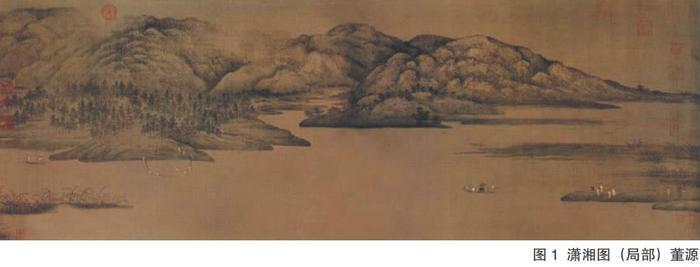

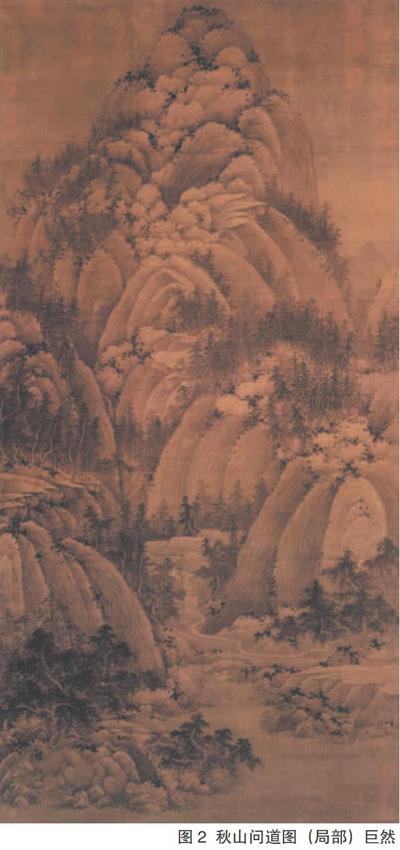

五代時期,董源畫江南山水,荊浩畫北方山水,一用披麻皴,一用小斧劈,分別開創了南北山水畫派。南方畫派的董源創造出了披麻皴,開創了江南畫風的披麻皴筆法。其表達了一種與荊浩、關仝完全不同的高峻凝厚的藝術美學風格。董源的皴法分兩類,一是大披麻皴,二是短條皴加雨點皴。《瀟湘圖》(圖1)是其使用披麻皴的代表作,筆法多變,有種清淡溫潤的江南情趣。董源弟子巨然,將短披麻皴變長披麻皴。其代表作《秋山問道圖》(圖2),長披麻皴渾圓質樸,濃淡相宜,加上苔點的結合,打破了墨的單一使用的風格,點線結合,骨法用筆,清麗秀潤。荊浩的代表作《匡廬圖》中,皴法再一次有了新的突破,畫家刻畫山石時,用繁密的皴法,轉折有力的用筆來表現結構,用筆蒼勁有力,如篆書入畫,再以淡墨渲染,使畫面中的山石呈現出皴染兼備的形態。

五代的畫家在前人山水畫筆墨的基礎上,將皴法加以整合歸類,初步形成具有代表性的具體皴法。在中國山水畫的發展中,處于一個銜接的位置,代表畫家董源、巨然等既傳承了前人的筆法,又有了創新,對后世的山水畫皴法的發展起到了重要的作用。

二、皴法走向成熟的兩宋

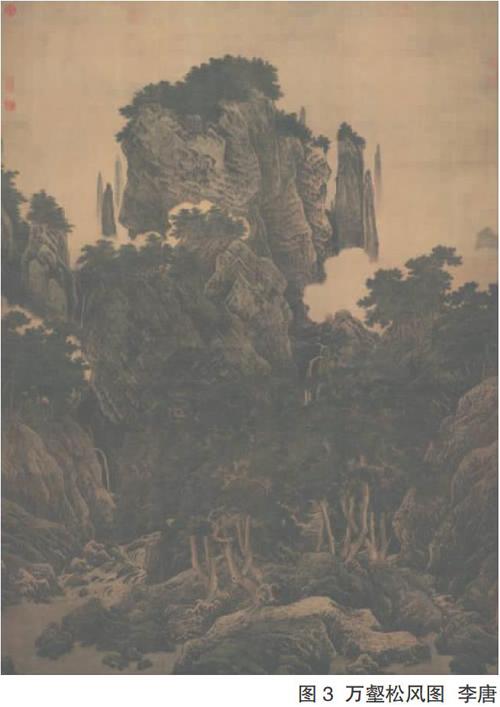

兩宋時期畫家云集,大家輩出,當時的山水畫呈現出一種繁盛的狀態。畫家們的皴法種類更是復雜多樣,皴法程式也趨于規范化和符號化,皴法發展也達到了高峰。北宋時期,畫家范寬擅用雨點皴,并與披麻皴相結合,皴染兼備,結構清晰。他的代表作《溪山行旅圖》,運用了大量的雨點皴,畫面墨色沉穩大氣,給人峰巒雄厚的感覺。北宋山水畫家郭熙,在五代宋初畫家李成的影響下有了自己的創新,他筆下的卷云皴又稱云頭皴。線條圓中帶方,有力又不失柔和,形如舒卷的云朵。他的代表作品《窠石平遠圖》《早春圖》,畫面中的用筆中側鋒并用,以濃墨勾勒出山石的外形,線條流暢挺拔,用筆富有節奏,跌宕起伏,綿綿不絕。郭熙的卷云皴與前人的對景寫生、再現山水的風格不同,突破了對自然景物外貌的認知,在刻畫上有了更多的見解,體現出畫家獨特的筆墨風格,使畫中的山水在描繪自然之景的同時也呈現出筆墨的裝飾之美。北宋中期,畫家們在原有皴法的基礎上將點皴與線皴運用得更加嫻熟、粗獷,皴擦融合,渾然一體。到了南宋時期,斧劈皴的大量運用使山水的宏大氣勢表現得淋漓盡致。南宋馬遠的《踏歌圖》中大斧劈皴氣勢宏大,筆鋒蒼勁有力,用筆瀟灑又收放自如,整體與細節兼顧。夏圭將筆墨的五分變化融入到斧劈皴中,他的拖泥帶水皴,形成了水墨氤氳的效果。李唐《萬壑松風圖》(圖3)中的斧破皴用側鋒皴擦形成的山體,結構清晰,山石硬朗。畫面中的皴法疏密有序,分量十足,將山石的塊面表現得非常生動。同時,皴法用筆的速度和力度,對最終產生的畫面效果起到關鍵的作用。北宋末期到南宋的畫家用筆更加靈活,使皴法在柔與剛之間隨意切換,不僅具備了面的形態,突破了程式化的描摹,更豐富了整個畫面。

參考文獻:

[1]陳傳席.中國山水畫史[M].南京:江蘇美術出版社,1988.

[2]潘天壽.中國繪畫史[M].上海:上海人民美術出版社,1983.

[3]方向軍.淺析宋代山水畫的特點[J].甘肅高師學報,2005(4).

[4]付中承.中國山水畫成熟的標志:隋、唐時期[J].藝術教育,2007(8).

[5]席明亮.形與意[D].中國美術學院,2012.

[6]楊辰.山水畫皴法的歷程與筆墨語言[D].南京藝術學院,2014.

[7]魏昆.山水畫皴法的程式研究[D].中國藝術研究院,2013.

作者單位:

華東師范大學