理想與現實的結合

汪凌曦

摘 要:英國維多利亞中期(1848-1875)皇家美術學院的幾名年輕學生約翰·埃弗里特·米萊斯、但丁·加百利·羅塞蒂、威廉·霍爾曼·亨特等七人組成了一個藝術團體“拉斐爾前派兄弟會”,以此來反叛皇家美術學院矯揉造作的繪畫風格。他們認為拉斐爾以前的藝術更為真誠和質樸,希望重現中世紀文化傳統的榮光,并主張藝術創作要“忠實于自然”。約翰·埃弗里特·米萊斯在他早期的宗教畫和人物畫中能夠將這種理想和現實進行完美的結合。

關鍵詞:拉斐爾前派;細節;中世紀精神

英國維多利亞時代是一個經歷巨大變革的時代,工業革命給社會各階層的生活帶來了巨大的變化,各種工廠、機器取代了風光如畫的田園景色;那些被剝奪土地的農民們大量涌入城市,貧困和饑餓成為他們的生活現狀。在這樣一個急功近利的時代,拉斐爾前派的年輕騎士們猶如唐吉訶德仍不斷堅持追尋他們的夢想,他們以中世紀騎士精神來滋養夢想、以藝術為武器反叛現實的功利和平庸。

當時的皇家美術學院將拉斐爾為代表的文藝復興古典主義創作手法作為完美典范。在拉斐爾前派藝術家們看來,拉斐爾是世俗氣的象征,十分矯揉造作,拉斐爾以前的藝術才是真正的純粹和質樸。因此,他們提倡到自然中去,觀察自然的全部細節,要“忠實于自然”;同時他們又青睞中世紀精神,尤其偏愛騎士精神和羅曼蒂克史,希望將中世紀的虔誠精神帶入繪畫中。拉斐爾前派即迷戀中世紀又“忠實于自然”,這看似是理想與現實的一次沖突,實質上,他們對中世紀事物的熱愛是對當時人們崇尚古典主義的一種反叛,他們對當時的社會感到不滿,想要逃離,因此他們逃到了過去(中世紀),這也就成為了一種變革,“幻想著以一種中世紀的秩序井然的社會共同體,去對抗他自己那個時代的混亂”①。所以,這是一種理想與現實的結合,而米萊斯在他早期的宗教畫和人物畫中充分展示了這種結合。

一、宗教、詩意與現實的結合

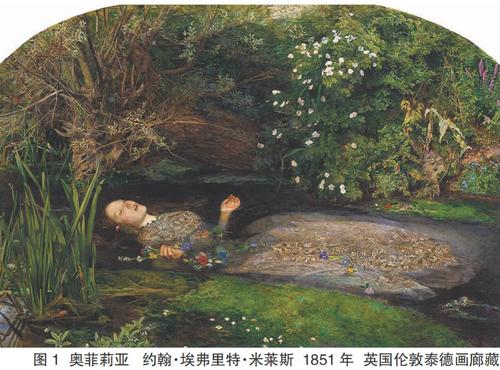

米萊斯在藝術創作過程中深受約翰·羅斯金的影響,羅斯金的著作《現代畫家》為米萊斯的藝術創作提供了理論依據。羅斯金認為要從真實的自然中獲取靈感,自然中再小的細節都應該被仔細地研究;因此,米萊斯不僅會在戶外自然光線下創作而且會對細節進行精雕細琢。米萊斯的《奧菲莉亞》(圖1)中的背景植被就是在戶外創作完成的。米萊斯有意選取了莎士比亞《哈姆雷特》中最具悲劇性的一幕——奧菲莉亞溺水的場景進行創作,并且高度忠實于原著。畫中的奧菲莉亞神情安詳,微張的嘴仿佛在哼著神秘的歌謠,而她手中拿著的深紅色罌粟花也象征著死亡。米萊斯在這幅畫中還進行了大膽創新,運用生機勃勃的綠色植被來表現死亡的瞬間,大量綠色的植被和奧菲莉亞慘白的身體形成了強烈的對

比,更加強了作品的悲劇色彩。為了表現作品的真實性,米萊斯在一處河岸邊耗時多天描繪背景植被,并且他還加入了一些著作中提到的花草,這些花草也是在戶外創作完成的,這些植被“是以研究植物學的態度精確逼真地描繪出來的,葉子、花瓣和花蕊都清晰可見”②。

除了文學作品的場景之外,米萊斯在宗教畫中也極力強調真實性。他的《基督在父母家中》(圖2)由于過于真實而在當時招致嚴厲批評。這幅畫是米萊斯在一家木匠鋪創作出來的,墻上的工具、角落的木頭、地上的刨花都是真實場景。畫中有幼年耶穌、圣母瑪利亞、約瑟、圣安娜、施洗約翰。畫面呈梯形布局,結構穩定,幼年耶穌和圣母瑪利亞處于畫面中央,耶穌的手被桌上的釘子傷到,正舉起手讓母親察看,“耶穌的手在流血,看上去像在十字架上受難后留下的圣痕;碰傷他手的釘子預示后來把他釘在十字架上的釘子。他展示傷口的手勢還與祝福的手勢類同”③。瑪利亞跪在耶穌身邊仰起臉龐讓兒子親吻,她滿臉悲傷,似乎是預見了兒子將來所遭受的苦難。其他人兩兩分開,對稱排布,增強了畫面的穩固性。墻上掛著的三角尺代表圣三位一體,梯子上停留的鴿子象征圣靈。米萊斯對畫中的人物真實地描繪,他們的臉龐、身體都是現實中勞動者真實的樣子,沒有進行絲毫的美化,將耶穌全家呈現為世俗生活原本的樣子。雖然米萊斯成功地運用真實生活中的人物表現宗教題材,將宗教與現實生活結合,但是在當時卻被認為是對神圣的褻瀆,遭到了嚴厲的批判。

二、肖像畫中自然景物地位的轉變

拉斐爾前派藝術家們畫中的人物以朋友和熟人為原型而不是專業模特,他們之間會互相創作肖像畫,這種做法會產生逼真的效果。在米萊斯和羅斯金關系還沒有決裂的時候,羅斯金把米萊斯當做他的被保護人,把他視為透納的接班人,這一時期米萊斯為羅斯金創作了一系列肖像畫,其中《約翰·羅斯金》(圖3)是比較具有代表性的一幅。畫中羅斯金站立的地方是米萊斯精心安排的,用羅斯金自己的話來說就是一塊“可愛的、磨損的石頭”,羅斯金身穿黑色禮服、手持禮帽,站在湍急的河流邊,給人一種大氣磅礴的感覺。河流邊的景致也是米萊斯實地考察過的,湍急的河流泛著大量氣泡,就像白色的泡沫一樣,

巖石上青紫色的苔蘚、黑色峭壁上垂著的綠色雜草,米萊斯都進行了仔細的觀察、研究和細致的刻畫。在這幅畫中,自然景色的地位已經開始發生變化,米萊斯對背景的處理已經超過了人物,甚至比人物更加重要。米萊斯顛覆了皇家美術學院把人物放在一種粗略模糊的風景里的畫法,自然風景的地位越來越重要。

自然風景地位的轉變在《格蘭芬拉斯瀑布》(圖4)中體現得更是淋漓盡致,在這幅畫中風景成為主題,占據大量的篇幅,而人物變成了陪襯。蘇格蘭格蘭芬拉斯是米萊斯最喜愛的地方之一,在這里,米萊斯為羅斯金和他的夫人尤菲米婭·格雷創作了多幅肖像畫。

在格蘭芬拉斯,米萊斯專注于研究當地的巖石,像地質學家一樣,對巖石的觀察毫不遜色于對人物的觀察。羅斯金認為:“關于巖石的繪畫,不僅要記錄石塊現在的狀況,還要記錄其過去的地質結構,并且反映巖石迄今為止最近的一次破壞。”④在這幅作品中,米萊斯對巖石、樹木進行了嚴謹的繪制,自然風景成為畫面的主體,尤菲米婭則成為風景的點綴。畫面的前景是大片的巖石,我們能夠清晰地看到巖石的肌理和紋路,巖石占據了三分之二的畫面。遠景處是郁郁蔥蔥的樹木和綠植,樹木的枝干走向、樹葉的脈絡清晰可見,由此可見,米萊斯花費大量的精力去觀察和描繪自然。在設色方面,米萊斯偏愛明亮的顏色,褐色的巖石、綠色的樹木、白色的河流三者相互統一,自然和諧;畫面右下角,坐在巖石上縫紉的尤菲米婭的紅色裙子點亮整個畫面,不僅與褐色的巖石形成強烈對比,也使整個畫面鮮活了起來。

三、結語

約翰·埃弗里特·米萊斯早期忠誠地遵循拉斐爾前派“忠實于自然”的宗旨,并像自然學家一樣到戶外進行考察、寫生,這種戶外創作的方式對后來法國的印象派產生了重要的影響。他認為“忠實于自然”就是一種嚴格的真實,是對細節的精雕細琢。他強調繪畫的真實性,在創作宗教題材畫作時,他不會對人物進行美化,會把它放置在真實的場景中。米萊斯對于自然風景和細節的描繪更是嚴謹、真實。他渴望像植物學家那樣精確地描繪出每一片葉子,像地質學家那樣真實地描繪出每一塊石頭的紋路和形體的每一種偶然變化。在米萊斯早期的創作中,他完美地將宗教題材、羅曼史題材與現實生活進行結合。

注釋:

①威廉·岡特:《拉斐爾前派的夢》,江蘇教育出版社2005年第1版,第9頁。

②④提姆·巴林杰:《拉斐爾前派藝術》,中國建筑工業出版社2007年第1版,第10頁、第67頁。

③史蒂芬·法辛:《藝術通史》,中信出版集團2015年版,第297頁。

參考文獻:

[1]提姆·巴林杰.拉斐爾前派藝術[M].北京:中國建筑工業出版社,2007.

[2]威廉·岡特.拉斐爾前派的夢[M].南京:江蘇教育出版社,2005.

[3]約翰·羅斯金.現代畫家I[M].丁才云,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2005.

[4]約翰·羅斯金.透納與拉斐爾前派[M].北京:金城出版社,2012.

[5]史蒂芬·法辛.藝術通史[M].北京:中信出版集團,2015.

作者單位:

宣城市文化館