新中國第一代女明星的 身份政治、性別消解與模范鑄造

王超

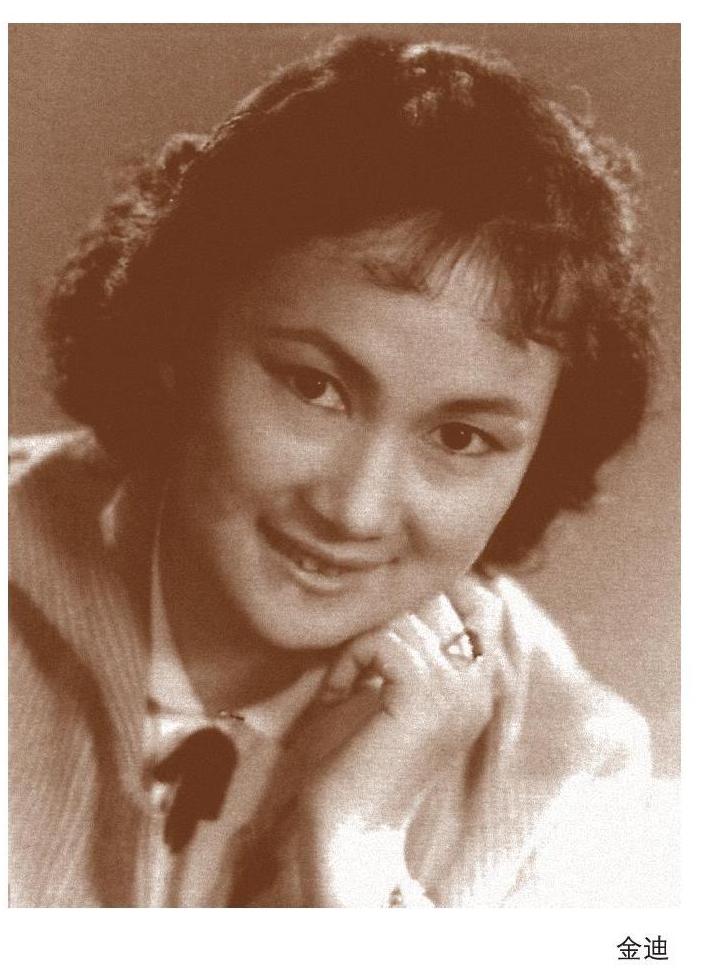

【摘要】 新中國第一代女明星以樸素、熱忱的形象創造了獨具特色的銀幕經典,在中國電影史上占據重要地位。意識形態話語纏繞著她們前半生的藝術和人生,使得她們的身份政治與表演創造呈現出與其他時代明星相異的特點。本文以“二十二大明星”之一的金迪和她“十七年”時期電影作品為例,試圖解析第一代女星身份政治的尷尬以及她們銀幕形象和觀眾接受的特殊性。

【關鍵詞】 身份政治;“十七年”電影;性別消解;規訓;紅色明星

[中圖分類號]J90? [文獻標識碼]A

由于政治環境、電影生態和媒介話語的特殊性,“十七年”時期的電影明星一直較少為學界所關注。“十七年”明星的造星機制,同此前影史的各時期都有顯著差別,也迥異于好萊塢電影工業的明星模式。埃德加·莫蘭在論述斯大林時期的蘇聯電影時談到:“任何一個處在資本主義之外或邊緣的國家,反對資本主義的國家或資本主義程度不高的國家,都不可能產生我們所說的意義上的明星。”[1]77所謂“我們所說的意義上明星”,指的就是好萊塢式商業背景下的明星。“十七年”時期的中國電影產業顯然是非商業化的,因此該時期“具有傳統影星現象明顯缺席的特征”[2]6。或許正是受此影響,如金迪、祝希娟、田華等,由建國后的藝術院校畢業或從部隊文藝兵培養出的新中國第一代明星較少得到研究者的重視。解碼這一代明星的身份政治和銀幕人生,是研究社會主義革命時期至全面建設社會主義時期,社會如何塑造明星以及明星怎樣貫徹和傳達主流價值的關鍵。

一、身份尷尬:迷影心理與文藝政策的夾縫

新中國成立后的文藝政策貫徹了毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》精神,把握“文藝為工農兵服務”“文藝服從于政治”[3]849-867的方向。因為“明星”一詞容易與“資產階級腐朽的文化和生活方式”聯系在一起,“十七”年時期的中國社會取締了“明星”“影星”的說法,代之以與導演、編劇、攝影等職位統稱的“電影工作者”。民國時期的影迷雜志如《明星畫報》《明星家庭》《影星專輯》《影迷俱樂部》也不復存在,新的暢銷雜志《大眾電影》《中國電影》《人民電影》從名稱上就帶有了社會主義國家意志的意味。由“明星”到“工作者”看似只是稱呼的轉變,實則潛藏著“十七年”時期影星身份政治的矛盾。“電影工作者”表明了明星也只是電影制作整體工作中的參與者,與各行各業的工作者、建設者擁有平等的地位。這與蘇聯的影響不無關系,20世紀50年代是我國電影全面學習蘇聯電影的時期,這一時期的中蘇電影都以建立“人民電影”及其“人民美學”為追求。但隨著新中國電影事業的發展,觀眾并不因國家意識形態對明星的遮蔽而放棄對明星的追逐和迷戀。當時影迷對明星的狂熱絲毫不亞于今天的“追星族”,甚至更為瘋狂。1958年《中國電影》刊登的一篇文章摘錄了長春某青年的信,信中他迫切想加入電影制片廠:“只要叫我和趙丹、孫道臨等人在一起生活就可以”,否則就是對他“精神的嚴重打擊”“會精神失常,甚至變成瘋子”[4]72。

正是看到了明星身上巨大的力量,1961年中宣部全國文藝工作座談會和文化部全國故事片創作會議上提出了電影應有“好故事、好演員、好鏡頭、好音樂”的“四好”原則,肯定了好演員的重要性。時任中宣部副部長的周揚在會上發言時提出:“我們反對明星主義,但還是要有明星。”這句話隱含了當時明星的尷尬地位,必須小心翼翼地拿捏好“明星”和“明星主義”間微妙的分寸。但在當時的環境下,周揚的表態已經可視作是明確表達了對推出明星的鼓勵態度。在“新僑會議”會議精神的催生下,次年,文化部批準中國電影發行放映總公司推出了“二十二大明星”。其中,有13位在建國前即已參演電影,新中國成立后繼續投身電影行業,而另9位則是新中國第一代明星的代表。(1)同年,全國性的群眾電影評獎活動“大眾電影百花獎”誕生,設最佳男演員、最佳女演員和最佳配角各一名,其中獲獎的祝希娟、張良、仲星火都屬新中國第一代演員之列。短短兩屆的百花獎和“二十二大明星”一道,構成了“十七年”中國電影造星機制最重要的環節。獲評大大增強了明星的知名度與影響力,但明星的社會身份和政治地位并未得到顯著改善。“二十二大明星”推選雖由文化部主導,但仍屬中國電影發行放映總公司的企業行為,當時的《人民日報》《光明日報》等主流媒體和《大眾電影》《電影藝術》等電影刊物均未提及這份名單,也無從獲悉其評選標準和流程,大多演員在入選前甚至根本不知道此事。金迪更是在入選多時后,自己在天津某影院演出話劇《霧重慶》時,意外發現了自己的大照片掛在電影院墻壁上,此時她才恍然大悟1961年底長影廠安排她拍照片的用途。除了印制大照片在全國劇場張貼外,既沒有給入選明星發過證書,也沒有提高其工資待遇,反而在此后的政治運動中為他們招來了批斗。金迪由于入選“二十二大明星”以及有親屬在香港,被定性為“隱藏多年的女特務”橫遭批斗,批斗時曾胸前曾被掛上“二十二大文藝黑尖子”的牌子。[5]30

這樣的明星制度沒能維持太久。1963年12月12日和1964年6月27日,毛澤東在給文藝界的兩個批示中稱:“許多共產黨人熱心提倡封建主義和資本主義的藝術,卻不熱心提倡社會主義的藝術,豈非咄咄怪事”“跌到了修正主義的邊緣”。由此,自文化部以下的全國各文藝單位開始了整風運動,重點批判“功利主義”“名利思想”。1964年9月27日,電影局發布通知,撤銷全國電影放映場所懸掛的“二十二大明星”照片。《人民日報》也發文稱以懸掛大照片這種資本主義社會里對待明星的態度對待演員,是對演員的不尊重。[6]同年12月5日,中宣部向文化部黨組發文,訊問懸掛照片一事,并稱這一行為是“資本主義發廣告、捧‘明星的辦法,影響很壞”,責成其“立即采取措施”。百花獎也于第二屆后中斷,直到1980年才恢復舉辦了第三屆。

新中國第一代明星的政治身份,始終處于大眾追捧明星的心理與國家文藝政策相矛盾的夾縫中,極為尷尬。在非商業化的電影市場,明星的生成與流動完全依托于國家意志,這決定了這一代女明星的藝術人生充滿了曲折和不確定性。以金迪為例,雖然較早為導演青睞,卻礙于體制束縛,多次與角色失之交臂,直到1957年才首次得以出演《花好月圓》。可這部影片由于導演郭維被打成右派遭遇禁映。緊接著,她出色地扮演了《我們村里的年輕人》中的“孔淑貞”一角,迅速紅遍大江南北,并借此躋身“二十二大明星”之列。在“大躍進”的社會風潮下,長春電影制片廠抓住前作大受歡迎的機遇,一個月內趕制了《紅旗一號》,影片技術質量和演員表演都不盡如人意,未獲公映。1963年,金迪剛剛結束《我們村里的年輕人續集》的拍攝,就被打成右派,被派到農村參加“四清”運動。“文革”開始后,金迪遭遇批斗、毒打,被逼逃亡。返回長影后又被囚禁和勞改,直到80年代才再次獲得角色。作為“二十二大明星”之一、新中國第一代女星的佼佼者,金迪終其一生卻只有《我們村里的年輕人》(含續集)兩部代表作、“孔淑貞”一個代表角色,這并非她表演能力的不足,而是囿于時代和其身份政治的制約。

二、性別消解:陽剛之美與男性文化的主導

整體而言,第一代女明星在外貌方面沒有解放前女明星更美艷動人,她們突出的特點是淳樸、大方,具備熱情真摯的性格和奮發向上的朝氣。她們的銀幕角色,同“十七年”文學作品的女性角色一樣,普遍存在著對性別的消解,確切來說是對女性的消解。具有諷刺意味的是,這種對女性的消解恰恰是在“解放女性”為旗號下展開的。新中國成立后,廣大婦女成為國家主人,獲得與男性等同的政治地位,她們得以走出家庭,參與社會主義建設,“婦女能頂半邊天”。但國家話語在納入女性的同時,仍將男性天然負載的社會、自然屬性作為價值取向,這就在客觀上抹殺了女性的性別含義。所謂“男女都一樣”的理念下,并非男性女性的和諧與平等,而是以男性的“陽剛之美”作為標準,消解了女性不同于男性的意義。文學和藝術話語中女性消解的現象正是在感應和助推著此時男性文化主導國家話語。

金迪“十七年”電影中的表演堪稱是女性消解的代表,四部電影中袁小俊、孔淑貞和羅玉華三個角色分別從反面和正面傳達了這種價值。其中,孔淑貞一角和她當眾剪掉辮子以投入生產的大膽舉動,更是成為了第一代女明星“性別消解”表演的高峰。

金迪首次參演電影出演的是《花好月圓》中的袁小俊。袁小俊在劇中是作為反面典型出現的,她的缺點恰恰是其身上張揚的女性特質。與范靈芝、王玉梅的樸素能干相比,袁小俊不干重活兒,家里水缸沒水讓丈夫去挑水。此外,袁小俊“過度愛美”,穿著件艷紅的夾襖,還從村長那里買了件粉色的線衣,而執意買這件新衣服,竟成了她和丈夫離婚的導火索。成為反面典型的袁小俊想當然地被規訓,在影片最后穿上了樸素的藍色衣服開始勞動。

《我們村里的年輕人》中孔淑貞是唱著一首《櫻桃好吃樹難栽》登場的,這首歌改編自左權民歌,本是描寫男女愛情的,電影將其歌詞改編為歌頌勞動、歌頌社會主義的內容。在高占武、曹茂林組織開渠志愿隊時,全社男女老少無人敢率先報名。孔淑貞第一個站出來響應參加,在被質疑和調笑“女人干不了這個活兒”“就你這兩條辮子就不行”時,淑貞毅然拿起剪刀,干脆利落地剪掉了自己的兩條辮子,投身志愿隊,現場氣氛瞬間被點燃,大家踴躍報名,志愿隊馬上湊齊了人數。辮子作為女性性別身份的重要標志被去除,孔淑貞主動地陷落在了男權話語中心的社會中。孔淑貞剪掉自己辮子的做法,以女性的自我消解達到了“十七年”電影中性別裁除的高潮。這一舉動不僅完成了銀幕上對國家話語的回應,也想象性地擊潰了觀眾殘存的女性意識,使得她們感同身受。女性觀眾在觀看電影后,紛紛表示了對這一段落的代入感:“看了她剪辮子我們心都跳起來了”[7]47-48“等到淑貞咔嚓一聲把辮子一剪……我也長長地松了口氣也不由得笑開了”“我還恨不得叫所有在場的婦女都把名報上,有些人沒報名,我覺得她們落后”[8]21-24。之后,孔淑貞還和高占武有一段對舞,舞蹈卻是陽剛之氣十足的蒙古舞,絲毫沒有展示出女性的柔美和身段,兩人也沒有肢體接觸。與男主角的對舞暗示著兩人感情的滋長,但從其體態動作上來看,換做兩個男人對舞也完全可以。

《笑逐顏開》中的羅玉華也是正面典型。她嘲笑王麗云的嬌慣,說她推小車買菜是“懶人有懶招”,不無夸張地模仿其走路扭腰擺臀的體態加以諷刺。在女主角何慧英多次被胡桂貞欺負時,何慧英的丈夫丁國才或是不在場或是指責妻子多事,每次都是羅玉華代替丈夫的職責為何慧英出頭。影片里女性消除最突出的當然還屬故事主線,即以何慧英、羅玉華等人為首的這群家庭主婦們報名參加婦女隊,從事最辛苦的建筑工人的工作,并如期蓋起了一座大樓。

以金迪為代表的第一代女明星通過自身的表演,“將社會意義和意識形態加以人格化”[9]。在金迪身上,通過對孔淑珍和羅玉華這樣理想形象的詢喚,對袁小俊的非理想形象的規訓,傳達了性別消解的國家意志,使得廣大女性觀眾建立起對孔淑貞、羅玉華的身份認同,將一些女性天然的屬性棄之如敝屣,也使得大眾逐步認可并喜愛上性格、勞動等方面男性化了的女性。

金迪是個上海姑娘,曾因上海話軟糯的發音被《我們村里的年輕人》劇組調侃為“金嗲”。她能演好這些性格火辣、“陽剛”的女性,與自身性格也不無關系。金迪自未成年就做事果決,極有主見。14歲時她在家人極力反對下,考取了空軍文工團,雖因家庭阻力作罷,她卻并不放棄。15歲時,她看到鞍山文工團招生,就又瞞著家人自己偷偷報了名,并不顧父母的反對隨藝術團北上。“文革”伊始,她遭遇了造反派的拷問和毒打,趁暴雨出逃,跑到火車站,借了鐵路工人的制服,爬上一輛運木頭的火車,到北京、上海躲避了兩年。[10]83-84金迪骨子里有種不屈不撓的倔勁,正是這股倔脾氣讓她為數不多的角色給人留下的印象極為深刻,使其成為第一代女星的代表。

三、模范鑄造:紅色明星與社會主義新人的認同

與其他各時期的明星相比,新中國第一代明星所面對的媒介環境極為特殊。不同于此前的媒體對明星個人和私生活的關注,此時的報刊將注意力集中在明星作為演員的具體工作上:如何深入群眾、如何體驗生活以及如何演繹角色。媒體對明星個人生活的關注可能為自己招致攻擊。《上影畫報》由于報道了白楊在家中用飯的闊綽場面、張瑞芳家庭的豪華陳設及她對熱帶魚的喜愛,被指為走資產階級編輯方向。[11]71-72《大眾電影》也因為過多介紹了演員銀幕表演以外的信息[12]52,選用了凸出演員外表、忽略了電影劇情和教育意義的圖片做封面和封底,被批為“可笑”“庸俗”“資產階級趣味”。[13]52-53明星是由“影片文本、媒介文本和接受文本等多種元素共同作用的產物”,糾結著“超出創作層面的更為繁復的社會文化內容”。[14]2由于“十七年”時期的媒介和電影廠同屬國家,宣傳的形式和內容都緊靠國家的文藝政策。媒介緊密配合電影,詮釋明星對角色的演繹,它們試圖建構的形象和內涵高度一致。公共空間中的明星形象單純地在為角色和影片主題服務,也即為社會主義革命和社會主義建設服務,無法形成獨立的媒介文本。作為鮮活個體、有血有肉的明星在意識形態話語的壓抑中被媒介所遮蔽,淡出了公眾視野,成為純粹的紅色明星。大眾缺乏對明星個人的了解,在其視野中,銀幕下的演員與銀幕上的角色間不存在多少偏差和位移。明星的影片文本、媒介文本和接受文本背后社會文化內容的復雜性被消解了,取而代之的是國家意識形態的全面涉入。

陸小寧將建國后張瑞芳的表演提煉為“鑄造”范式,他指出張瑞芳以長時間的親身體驗生活,將自己與角色有機融合,完成了向社會主義新人的改造,也成為了社會主義宣傳的規訓力量。[2]127-132新中國第一代女星都有著與張瑞芳相似的改造過程,也均是被鑄造而成的社會主義新人模范。以金迪出演《我們村里的年輕人》為例,劇中以高占武、孔淑貞為首的年輕人們在村里開渠引水,響應擴大合作社、婦女投入生產的國家號召,這些話題具有高度的政治性。電影通過“鑄造”模范,完成了對演員的規訓,并使其從某種程度上占據了社會結構的中心;通過勾起對模范的認同,完成了對觀眾的規訓,大眾比照模范的“模子”,將自己改造為理想的人民。金迪、李亞林作為被意識形態建構的模范,在銀幕上帶頭勞動生產,踐行國家政策。在拍攝之前,“全體演員被導演引導生活在沸騰的農村中,體會勞動的情感以及掌握勞動的節奏等”[15]41。演員們“任勞任怨,不怕艱苦,一切都跟村里的農民一個樣”,“特別是飾演孔淑貞的金迪……穿一件紅花小襖,曬得黝黑的皮膚,簡直就是地道的山西農村姑娘”[16]145-147。在農村的體驗和導演一次次的排演中,演員努力彌合自己與角色間的距離,并在尋找詮釋角色方法的過程中,積極地將自己朝著角色改造。

勞拉·穆爾維闡釋了傳統電影情境中,快感的結構存在相互矛盾的兩個方面:“第一個方面,觀看癖,是來自通過視覺使另外一個人成為性刺激的對象所獲得的快感。第二個方面,是通過自戀和自我的構成發展起來的,它來自對所看到的影像的認同。”[17]7其中,第一個方面來自性本能的機能,指的是女人作為形象被看和被展示,男人作為觀看者,在凝視中釋放力比多,獲得視覺快感。第二個方面是自我的力比多的功能,來源自拉康的鏡像理論。鏡像構成了想象的母體,觀眾在確認與誤認的重疊中,完成對影片的認同。上文論及,“十七年”電影中的女性被內在地解構了,因此觀眾在觀看影片時,難以獲得凝視的快感。快感結構的一方是無效的,另一方的作用自然占據了主流,因此觀眾對“十七年”明星的內攝性認同構成了觀影的快感來源。仍以《我們村里的年輕人》為例,在電影和續集公映的1959年、1964年,《人民日報》《吉林日報》《大眾電影》《電影藝術》等媒體刊發了相當數量的影評,這些來自各行各業的觀眾無不熱情地贊頌影片塑造的人物形象教育了人民、鼓舞了勞動熱情。其中,詩人袁鷹用詩歌形式創作的影評中“作者感情的激流沖破了影片故事的范圍”[18]39-40,對影片進行了續作,暢想修成水渠之后劇中人物的生活圖景,表明了他潛意識里對人物的極度認同。更多數的勞動人民選擇用更實際的行動表達了勇當社會主義新人的決心,全國各地群眾自發成立了多支“高占武突擊隊”“孔淑貞姐妹組”,立志爭當模范,奮發圖強,建設新農村,改變家鄉落后面貌。對模范的認同就此鼓舞了人心,促進了生產建設。

結 語

如今,新中國第一代明星已有多人去世,在世者也垂垂老矣。對他們口述歷史的整理工作已成果斐然,相關的理論研究也正在跟進。中國第一代女明星為我們留下了經典的銀幕形象。她們是國家的文藝宣傳工作者,也是普羅大眾的偶像。她們坎坷的星路折射出社會主義政權建立初期,國家政治生態的變化。她們在銀幕上消解性別的表演構筑了“去欲望化”的明星形象和電影風格,呼應了國家的主流話語。國家鑄造她們為社會主義新人模范形象,給大眾提供認同和效仿的母體。

注釋:

(1)13位此前參演過電影的明星是趙丹、崔嵬、謝添、白楊、陳強、張平、于洋、于藍、孫道臨、張瑞芳、上官云珠、秦怡和王丹鳳,9位新中國培養的第一代明星為金迪、祝希娟、田華、王曉棠、謝芳、龐學勤、張圓、王心剛和李亞林。

參考文獻:

[1]埃德加·莫蘭.電影明星們——明星崇拜的神話[M].王竹雅,譯.長春:吉林出版集團有限責任公司,2014.

[2]張英進,胡敏娜.華語電影明星[M].西飏,譯.北京:北京大學出版社,2011.

[3]毛澤東.在延安文藝座談會上的講話[M]//毛澤東選集(第三卷).北京:人民出版社,1991.

[4]申伸.從青年來信中看幾個問題[J].中國電影,1958(10).

[5]董陽.出現于一九六二年的電影“二十二大明星”是怎么回事?[J].農家之友,2012(12).

[6]趙振遠.懸掛演員大照片起什么作用?[N].人民日報,1964-10-30(6).

[7]水草.人民群眾熱烈歡迎國產影片[J].電影藝術,1960(06).

[8]錢中良.咱農民就喜歡這樣的電影[J].電影藝術,1960(12).

[9]陳犀禾.作為世俗神話偶像的明星[N].中國社會科學報,2010-11-30.

[10]劉澍.金迪的逝水流年[M].北京:中國電影出版社,2007.

[11]米若.“上影畫報”的方向是什么?[J].中國電影,1958(10).

[12]“紅軍萬歲攝制組”高洪濤等十七人.我們對“大眾電影”方向的看法[J].中國電影,1958(12).

[13]罕見聞.“大眾電影”的封面和封底[J].中國電影,1958(12).

[14]陳曉云.中國電影明星研究[M].北京:中國電影出版社,2012.

[15]孫羽,林汝為.演員與形象——試談《我們村里的年輕人》中的幾個演員的表演[J].電影藝術,1959(04).

[16]王廣飛.“十七年”山西鄉土電影評析[J].當代電影,2010(04).

[17]克里斯蒂安·麥茨等.凝視的快感:電影文本的精神分析[M].北京:中國人民大學出版社,2005.

[18]楊福田.《電影藝術》對國慶獻禮影片的評介[J].讀書,1959(19).