“欲”與“施”

●張小華

在《雜文月刊》2019 年9 月原創版《淺悟短說》一文第三部分,作者李志遠提出“己所欲,勿施于人”,讓我想起《莊子》中的兩則故事,并聯系到當前的家庭、學校教育問題。

一則是“魯侯養鳥”,出自《莊子·至樂》:魯侯想讓一只魯郊的海鳥高興,就讓人駕車把它迎進太廟,“奏《九韶》以為樂,具太牢以為膳”。結果,這只海鳥“眩視憂悲,不敢食一臠,不敢飲一杯,三日而死”。魯侯從衣食住行用的物質層面將“己所欲”施于鳥,結果事與愿違。莊子總結說,這叫“以己養養鳥也,非以鳥養養鳥也”。我們完全可以把“鳥”替換為“人”,那么“己所欲,勿施于鳥”就成了“己所欲,勿施于人”。

另一則是“惠子相梁”,出自《莊子·秋水》:惠施當了梁國的國相,莊子去看望他。有人對惠施說:“莊子來,欲代子相。”于是惠施非常害怕,在國都搜捕三天三夜。莊子前去見惠施并對他說:“南方有鳥,其名為鹓雛,子知之乎?夫鹓雛發于南海,而飛于北海,非梧桐不止,非練實不食,非醴泉不飲。于是鴟得腐鼠,鹓雛過之,仰而視之曰:‘嚇!’今子欲以梁國而嚇我耶?”惠施從政治抱負和價值取向等理想層面將“己所欲”施于莊子,也從反面說明“己所欲,勿施于人”的道理。此后,司馬遷在《史記·陳涉世家》中寫下“燕雀安知鴻鵠之志”,李商隱在《安定城樓》中寫下“不知腐鼠成滋味,猜意鹓雛竟未休”,都滲透了這樣的思想。

《論語》中孔子兩次提到“己所不欲,勿施于人”,明確了處理人際關系的重要原則:自己不想要的東西,切勿強加給別人。孔子強調的是人應當以自身為參照來對待他人。人際交往確實應該堅持這種原則,這是尊重他人,平等待人的體現。但是,我們并不能由“己所不欲,勿施于人”推出“己所欲,施于人”。從邏輯學看,原命題成立,這個命題的逆否命題同時成立,但是“己所欲,施于人”是“己所不欲,勿施于人”這個命題的否命題,否命題并不必然成立。己所欲,未必是別人所欲,所以也不能強加給別人。

由此聯想到教育領域。

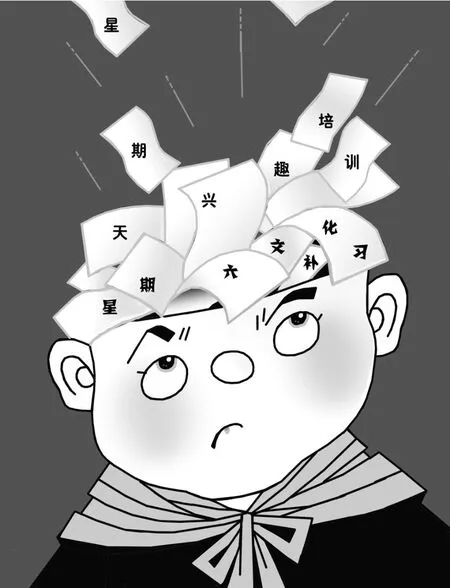

家庭教育方面,父母要懂得尊重孩子,把孩子當作家庭中獨立的成員來看待,“己所欲,勿施于人”,不要把自己的意志強加在孩子的身上。很多時候,父母會主觀地認為孩子想要的跟自己差不多。舉例說,鋼琴是自己小時候沒有見過的事物,彈鋼琴是自己的夢想,是“己所欲”,于是不管孩子是否對鋼琴有愛好、有特長,強迫孩子去學去彈,為此煩惱痛苦乃至憤恨者不乏其人。我的同事夫妻兩人都是文科教師,不知怎的,卻認為文科沒有理科好,理科成為他們此生無法企及的“己所欲”,于是強令愛好文科的孩子選擇報考理科院校,結果讀完四年理科,又去報考文科的研究生,事后慨嘆自身的武斷使孩子走了不少彎路。

學校教育方面,兩千多年前的孔子就主張“因材施教”,注重學生的個性需求和獨立特征。著名教育家陶行知指出:培養教育人和種花木一樣,首先要認識花木的特點,區別不同情況給以施肥、澆水和培養教育。人像樹木一樣,要使他們盡量長上去,不能勉強都長得一樣高,應當是立腳點上求平等,于出頭處謀自由。如此看來,在學校教育中,首先有必要弄清楚學生求知之“欲”,然后教師才“施”以教,只有厘清兩者的關系,才能將“因材施教”落到實處。