人文環境影響下的景觀設計表現

沈奕彤

摘 要:人文環境是經過社會環境的長期積累,展現出來的一種社會認知和生活習慣。不同的地域存在不同的自然特征,不同自然特征導致了不同的生活方式,形成了獨特的風俗習慣、宗教信仰、價值觀念等人文環境特征。地域文化產生的差異歸根到底是人們為了適應當地的環境而產生的不同行為。正所謂“百里不同風,千里不同俗”,地域間不同的文化,造就了大千世界的繽紛多彩。

關鍵詞:人文環境;地域文化;景觀設計

俞孔堅認為,景觀所依附生長的部分其實是歸根于人的生活體驗,是人與人、人與自然之間的關系。有些地方的人會長壽,有些地方出才子等都與當地的人文環境息息相關,因此人文環境的研究對現代景觀設計有著極其重要的作用。

一、在景觀設計中觀照風俗習慣

風俗習慣也被稱為民俗,它受到人們的生活習慣、情感寄托和社會環境熏陶形成。地區的風俗既具有社會性又具有文化性,它是各個地域社會生活、民族特性的體現,它時時刻刻都對人們散發著神秘質樸的吸引力。社會風俗的范疇主要包括生產生活、日常勞動、組織活動、待客禮儀、傳統觀念、婚喪嫁娶、觀念文學等幾大部分。

位于張家界的土家風情園就充分觀照了土家族的風俗文化,將土家族的地方特色文化傳承建設成為供游人參觀體驗的土家風情園。園區占地面積八百余畝,是一個結合了參觀旅游、藝術表演、風俗展示等眾多板塊的綜合性景區。景區內建筑精美,風格明顯,材料以木、石結構為主。其中的主要建筑群有表現土司文化的城堡、模仿土家族居民聚居的寨子,還有垕王宮等,其外觀形式都是尊重土家族建筑風格建造的。建筑形式只是土家風情園展現民族特色的其中一部分,園中另外安排了民風民俗體驗內容。外族游人來到這里不僅可以體會到土家族婚娶的習俗、服裝頭飾的特點,還可以體驗到土家族傳統的蠟染技術、銀飾石雕和根雕技藝等。游人還可以親自參與其中感受土家族原汁原味的慶祝活動,學習當地人傳統的擺手舞、茅古斯舞、銅鈴舞等等。園中主要游覽項目土司城,由一幢傳統的土家族山寨修繕改建而成。一進土司城的大門,就有穿著當地服裝的居民站在門兩邊向游人送去攔門酒,以示他們對外來客人的歡迎。另外,游人還可以感受土家族神秘的祭祖活動、民俗展示等。張家界土家風情園自開園以來,得到了全社會各界的廣泛關注,且獲得較高的贊譽評價。它在土家族自古聚居的地域建設這樣一座以土家族民俗文化為主題的綜合體驗園,正是因為當初規劃者正確把握了當地與眾不同的民俗文化內容與人們對未知領域民俗文化的好奇。它的規劃建成不僅成功地傳播了土家族豐富的民俗文化而且給景觀設計領域提供了良好的思路。

二、在景觀設計中尊重宗教信仰

宗教信仰屬于一種特殊的文化現象和社會形態,它是指由信奉某一宗教的人群對信奉的對象深信不疑且貫穿始終的社會行為。擁有宗教信仰的人群會受到該宗教文化內容的影響從而指導自己在社會中的行為,把這種信仰當成自己的一種行為規范。

我國一直追崇信仰自由,宗教信仰不像國外那么有地域性群體性,但受到傳統文化潛移默化的熏陶,宗教思想在傳統的園林中都有所表現。禪宗作為特有的本土佛教思想,符合中國傳統的社會價值觀,無論是帝王將相還是文人雅士,都會多少受到禪宗思想的影響。中國古典園林追求意境的表達,這種意境不是景致的直接展現,而是在景色之后所傳達的自然遐想與情感的釋放。宋代以來禪宗在全國范圍內繁盛,以禪宗美學為指導的園林意境成為造園的標準,造園者更注重人在景觀中內心的感知和徹悟。禪的最高境界是依靠靈魂的自我感知,在人的感悟中對心境產生升華,它追求的是外在的美與內心的靜相互融合。

中國古典園林以江南園林最為經典,它們往往表現出抽象寫意的自然特征,追求含蓄且宛若天成的美,如“小中見大”,以咫尺山林造就壯美河山,追求一步一景,一處看盡春秋冬夏。萬物雖有形但人心無形,以疊石假山營造自然山川(圖1),使人感受舒適靜謐的精神世界,片山杯水中隱含萬千世界、江湖萬里,青山綠水與精神世界相映成景。這種“無為”的理念也同樣表現在受中國傳統園林影響的日本枯山水(圖2)園林造景手法中。

三、在景觀設計中彰顯歷史文脈

一個地區從古至今遺留下來的所有文化的、物質的遺產都可稱作這個區域的歷史文脈。它是一個城市整體風貌的內驅力量,當地歷史文化、名人軼事對地區的歷史文脈都有影響,有一定的文化價值。一個城市的歷史文脈就像一個人的出身,它承載著這個城市的文化底蘊、精神面貌和當地人的行為素養。歷史留給一個城市的遺跡可以從物質和非物質內容兩方面分析。

(一)非物質文化

一個城市的非物質文化,代表著城市最突出的文化特色。它承載著一定區域內城市的整體環境和人們的價值取向。社會中各個組織或個人身處城市中,會自然而然地對當地的歷史文化產生認同感,歷史的變遷和社會的優勝劣汰使流傳下來的城市文化遺產得到篩選和精簡,留存到最后被人們所認知的都是值得我們傳承和研究的。在歷史的不斷發展中,社會的文化潛移默化地影響著人們社會生活的方方面面。人們在對社會文化存有認同感和榮譽感且受到歷史文化熏陶的同時也會反過來對歷史文化進行傳承發揚,從而產生更新興的文化,這種良性循環不僅在推動著歷史的發展也在激發著人們的創造性。

如今,有效地保護和傳承非物質文化已得到了社會各界的廣泛關注,有少數案例將非物質文化的概念融入到景觀設計中來,雖沒有形成較完備的體系和值得借鑒的理論分析,但地域性景觀加入非物質文化遺產概念的意義不容小覷。

如西安曲江新區曲江池遺產公園里用陜西的非物質文化遺產皮影戲做成的城市雕塑,雕塑前半部分為傳統的皮影戲造型后面是現代的雕塑造型風格。另外皮影的造型為一個傾斜的相框,預示著皮影戲將人們的生活帶到了幕布前、走進了畫框里,而又走回到人們的生活里,這種通過城市公共景觀弘揚城市精神文化的方法不僅可以促進人與城市景觀的互動,還可以促進人們與城市歷史文化的交流。

(二)物質文化

物質文化指人們在社會生活中為滿足正常生活而創造的產品,包含服裝、食品、建筑、交通工具,還有生產工具等遺留下來的可給后人提供參考的實質性物品。在城市遺留下的物質文化中特色最明顯、最直觀且規模最大的就是城市的建筑文化,建筑文化的發展受到多元文化的影響,地域特征、人類生活習慣都是地方差異性建筑文化產生的原因。在景觀設計中,物質文化對景觀有最直接影響的就數建筑了,景觀與建筑相得益彰,景觀的設計要考慮周邊建筑的風格,建筑也需充分考慮周圍景觀的情況。例如安徽建筑上的馬頭墻,是徽派建筑的重要特色。在群體而居的傳統村莊,房屋建筑密度高,材料多以木架構為主,防止火災是木構建筑最大的問題,因此高聳的馬頭墻的出現在滿足美觀的前提下可以有效防止火勢蔓延。建筑文化與社會活動相輔相成,建筑的表象是對社會文化的反饋,社會文化又通過建筑文化而體現。

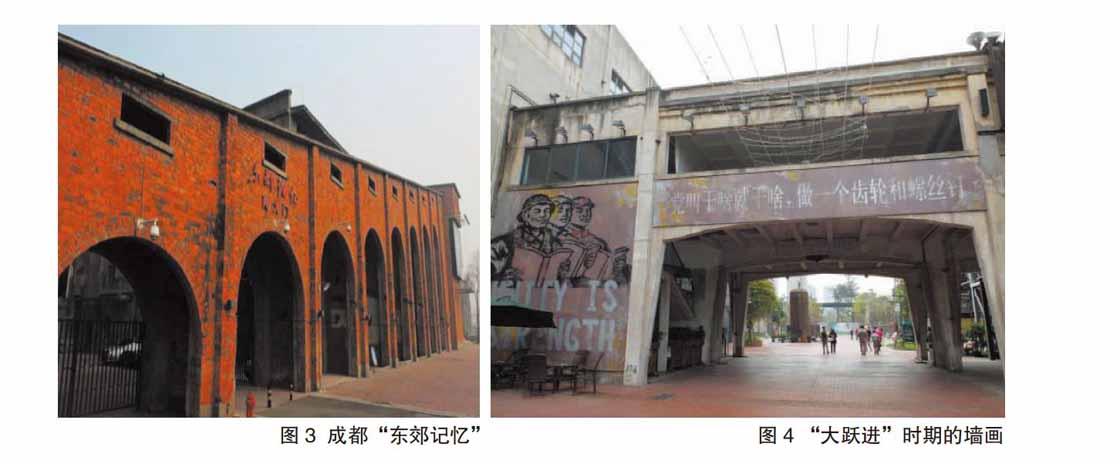

四川成都“東郊記憶”(圖3)現代文化產業園區是一個舊建筑與城市景觀規劃相結合的案例,占地面積二百多畝,原本舊址為當地的電子管工廠,工廠關閉之后舊址遺留下來被改建成了集合多元文化形態的主題創意產業園區。園區中利用裝置設施、舊物小品、多媒體等多種方式展現成都東郊曾經的歷史滄桑,為人們營造一個與歷史對話的機會。這里修建的主要原則就是“以舊做舊”,斑駁生銹的超大氫氣罐、鍋爐、大煙囪等構筑物穿插其中,盡可能多地保留原工廠的物件,包括原先工廠里種植的梧桐樹、“大躍進”時的黑板、斑駁的墻體、蒸汽式火車頭、鐵皮車廂等等(圖4),處處營造著對東郊的懷舊和濃濃的文藝氣氛,讓人們游走其中感受著老成都的記憶和歷史留給后人的文化遺產。

參考文獻:

[1]鄒廣文.人類文化的流變與整合[M].長春:吉林人民出版社,1998.

[2]俞孔堅.景觀:文化、生態與感知[M].北京:科學出版社,2000.

作者單位:

淮陰師范學院

——《勢能》