新生代農民工住房模式選擇及影響機制

龍翠紅 柏藝琳 劉佩

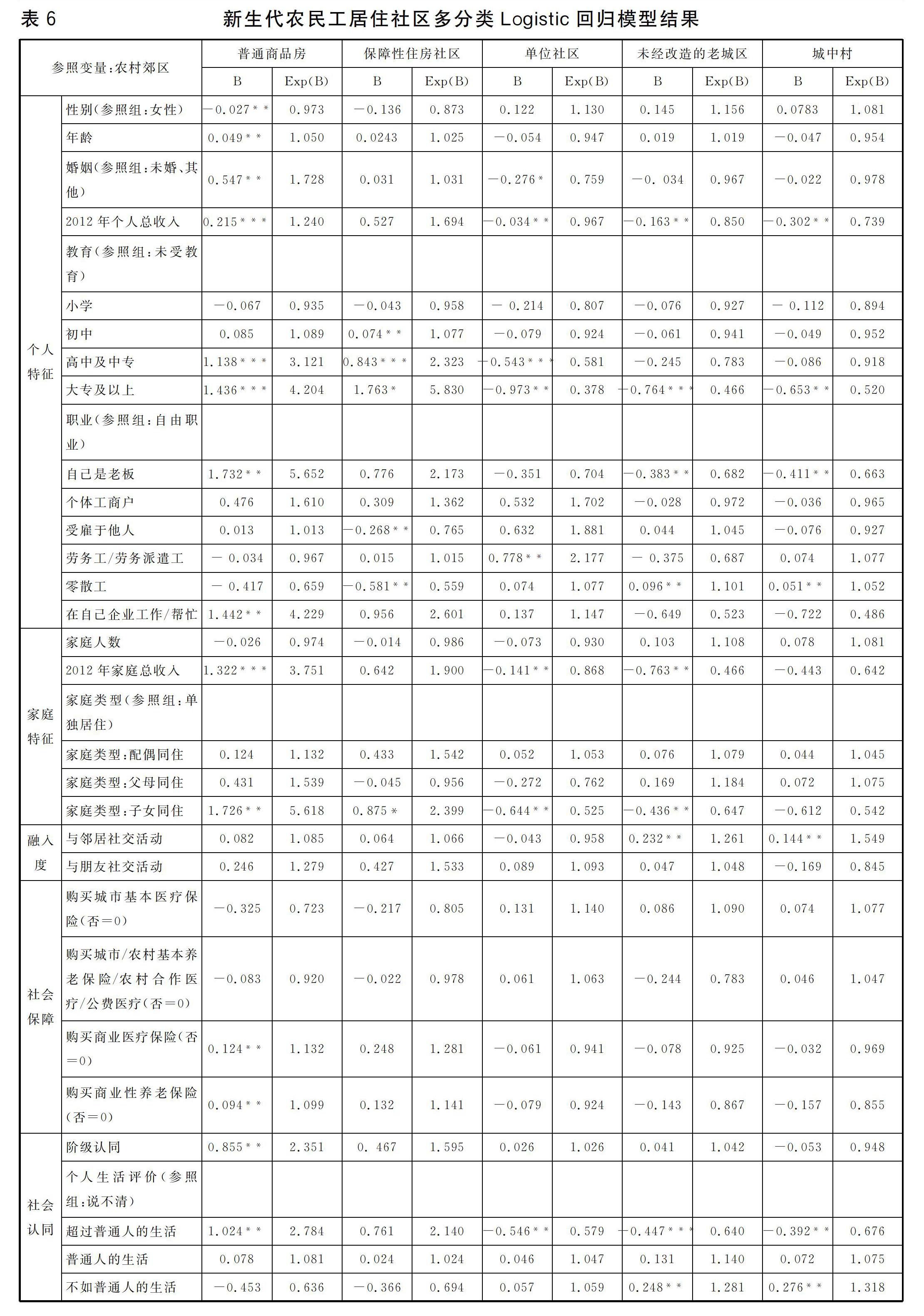

摘?要:新生代農民工脫嵌于鄉土生活,卻又在城市中居無定所,研究新生代農民工群體的住房問題,有助于深化認識該群體的社會化進程和當代中國城鎮化進程。基于CGSS 2013年的數據,采用Logistic回歸分析等計量方法,分析新生代農民工的住房模式及影響機制,研究結果表明:收入水平、受教育程度、社會認同感越高、子女同住等因素,不論是對新生代農民工購房還是租住商品房小區,都產生了顯著正向影響;社會認同感在收入或者受教育程度對新生代農民工購買住房的影響關系中產生調節效應,客觀的社會融入對新生代農民工購房行為影響不大,而融入的主觀心理感受卻對購房行為產生了重要作用;年齡越大、女性、已婚、收入水平越高、受教育程度越高、職業類型好、與子女同住、購買商業保險、社會認同度高的新生代農民工居住在商品房小區的概率越高,受教育程度較高的新生代農民工住在保障房社區的概率越大,勞務派遣工居住在單位社區發生比例更高,收入低、自我認同差、跟鄰居交往偏多的新生代農民工居住在未經改造的老城區和城中村的概率更高。這一研究具有重要的政策含義,應該通過加強對農民工的平等權利保障、擴大對農民工的人力資本投資、增加對農民工的保障房供給等措施,解決新生代農民工住房問題,進一步促進新生代農民工市民化。

關鍵詞:住房模式;新生代農民工;住房來源;社區類型;影響機制

中圖分類號:F299.23;F323.6?文獻標識碼:A?文章編號:0257-5833(2019)11-0014-16

作者簡介:龍翠紅,華東師范大學經濟學院經濟系副教授;柏藝琳,華東師范大學經濟學院研究生;劉?佩,華東師范大學經濟學院研究生?(上海?200241)

引?言

新生代農民工,通常指20世紀80-90年代出生于農村、在城鎮就業的人群①。《中國流動人口發展報告(2014)》顯示,總體上看來,農民工的主力已經是新生代農民工,他們是當前城市產業發展的主力軍,是中國城市移民的核心組成部分。2017年國務院政府工作報告提出“深入推進新型城鎮化”,“加快農村轉移人口的市民化”,對于作為農民工主體的新生代農民工而言,市民化進程當中最大的困擾還是住房。新生代農民工的住房問題不但影響其市民化的實現,而且事關中國城市化與工業化的進程和質量。怎樣有效地引導新生代農民工融入城市,在城市安居樂業并轉移為城市人口,對推進我國農民工市民化進程和城市化進程、建設社會主義和諧社會均具有重要現實意義和實踐價值。研究新生代農民工群體的住房問題,有助于深化認識該群體的社會化進程和當代中國城鎮化進程。

在國外研究中,移民是與中國外出務工的農民工相對應的概念。移民住房一直是國內外城市地理研究和城市研究的重點。西方關于“移民住房”的研究理論主要可分為兩種:“同化理論”和“分層理論”。前者認為,隨著移民代際變化,當他們的社會經濟地位提升后,新移民將隨之提升住房地位,比如,在當地購買住房,繼而融入“主流群體”。分層理論則指出,不同種類的社會群體,在空間資源配置上存在等級排序,社會群體中的“主流群體”,會使用多種方法以盡可能保持他們與新移民的空間距離與社會距離。既有文獻表明,移民住房模式是研究移民社會融合問題的一個重要視角。移民住房研究內容主要包括居住流動、住房質量、住房權屬等,其中,影響移民住房選擇和住房狀況的因素是研究的熱點和重點。收入、職業地位、人口生命周期(年齡、婚姻狀況、家庭結構等)、就業地臨近度、居住時間長短和制度因素等,是影響移民住房模式選擇的主要因素。在市場供應及住房制度既定的條件下,家庭根據獲取住房的能力與自身需求特征,做出住房模式決策。這種研究視角主要是從人口學和經濟學的角度來解釋移民家庭的住房選擇行為。此研究視角下的相關文獻指出,移民在住房市場上的邊緣化特征,主要是由其弱勢的社會經濟特點所導致的。不過近來國外學者研究發現,即使移民與本地居民具有一樣的經濟收入、家庭特征,面臨一樣的住房市場,移民改善住房條件和購買住房的比例還是要比本地居民低。傳統的住房選擇模型不能對本地居民與移民的住房選擇差距作出較好詮釋,亦無法詮釋新移民相較老移民住房購買的明顯增長現象。由此,國外一些研究開始重視社會融入、社會網絡與認同、歧視與隔離、語言、移民與來源地的聯系等視角,探析移民身份特殊性對其住房選擇模式的影響。

國內學者研究農民工在務工城市選擇住房模式的影響因素時,主要考察戶籍等制度環境、個體經濟地位、個體特征、家庭結構特征等因素。具體地說,農民工的受教育程度、婚姻狀況、職業類型、年齡、性別、務工時間長短等個體特征,會影響其住房模式選擇。城市對農民工歧視性的制度環境是最主要的影響因素;農民工在城市享受不到失業保險、城市醫療保險等社會保障福利,同城市居民比較起來,農民工有更高儲蓄傾向、更低的消費傾向,所以,農民工的住房消費傾向與消費能力相應地會比城鎮居民低。住房價格和收入水平是影響農民工住房選擇的重要經濟因素。因為農民工在獲取收入上存在較強不確定性,即便他們的收入暫時增加了,也會把增加的收入儲蓄起來或者用于子女的教育,而不一定用來改善住房條件。另外,心理因素比如是否在城市定居的預期、價值判斷標準等,也會影響農民工住房模式的選擇,一些經濟實力較強的農民工不愿意在務工城市購房,卻愿意花更多的錢在老家鄉村建房,可能是因為在價值判斷標準上,農民工跟城鎮居民存在差異性。

跟“心在農村、身在城市”的老一代農民工相比較,新生代農民工一方面在客觀上缺乏農業勞動技能,可能導致鄉土情結減弱,缺乏對農村的認同感,存在事實上的脫嵌于鄉土生活;另一方面,趨向于城市生活習慣,對城市的認同甚至已超過對農村的認同,卻又在城市中居無定所。這可能致使新生代農民工陷入“兩難”困境。整體上看來,新生代農民工群體處于弱勢的社會地位,掙取微薄的經濟收入,處于城市社會群體的底層。由于被排斥在保障房體系之外,又受到城市高房價的影響,新生代農民工在城市中的居住類型主要表現為“單位聚居型”以及“村落聚居型”。居住類型的同質化,致使新生代農民工的社會交往也呈現同質化趨勢,進一步促進“貧困亞文化圈”的形成。新生代農民工既不能融入城市,又不能“嵌回農村社會”,向上流動的渠道受到極大阻礙,難以實現安居樂業,繼而給建設可持續發展的“和諧城市”帶來諸多挑戰。新生代農民工住房問題的有效解決,既有利于抑制城市底層“貧民窟”的形成,促進城市可持續發展和社會和諧發展,也有利于促進人的城鎮化和城鄉深度融合。

目前對新生代農民工住房模式選擇行為的實證分析還很少見。隨著近年中國城市化進程的加速推進,新生代的80后、90后農民工成為市民化的主力,他們在務工城市居住現狀怎樣,其住房狀況與模式是什么樣的;住房模式受到哪些因素影響;與老一代相比,新生代農民工的住房狀況、住房模式及其影響機制是否發生了變化?這些問題都需要系統深入的實證研究以進一步求證。本研究基于CGSS 2013年的數據,全面分析影響新生代農民工住房模式選擇行為的因素,辨識表象背后的機制與緣由,為解決新生代農民工住房問題提供政策設計依據與思路。

一、數據來源、研究對象和相關變量界定

(一)數據來源

本文實證分析中所采用的原始數據,來源于中國人民大學中國調查與數據中心主持實施的2013年中國綜合社會調查(CGSS 2013)。CGSS項目是開始于2003年的大規模全國性、綜合性的對不同人群展開的學術調查項目。該調查在29個省(市、區)范圍內選取100個縣(區),采用分層抽樣方法獲取樣本,在每個縣(區)隨機抽取4個村(居)委會,每個村(居)委會又隨機抽取25個家庭,在每個家庭隨機抽取1人訪問;與此同時,在上海、廣州、北京、天津、深圳5個大城市分別抽取80個居委會,每個居委會隨機抽取25個家庭,在每個家庭中抽取1人展開調查。總體上看,樣本在全國范圍內均勻分布,樣本代表性較好。本研究從CGSS 2013數據庫中,按一定條件篩選出農民工樣本,并進一步將農民工分為新生代農民工樣本和老一代農民工樣本。

本文所關注的研究對象是新生代城市農民工。具體而言,本文研究的新生代城市農民工需要滿足如下四個條件:首先,出生年份在1980年后;其次,戶口的登記狀況為農業戶口;再次,就業狀態為從事非農工作;最后,樣本的調查地點為城市,而非農村。2013年CGSS數據中滿足上述4個條件的樣本受訪者人數為435人。在這些樣本中,去掉“拒絕回答”、“不清楚”等變量缺失值后,最終剩下426個樣本。

(二)變量設置與描述性統計

1.自變量的設置

本文選取的變量主要涉及個人特征及家庭特征、地域因素、城市融入、社會保障與社會認同五大類。

一是個人特征及家庭特征。此部分主要采用個體的性別、年齡、婚姻狀況、2012年個人收入狀況及家庭收入狀況、受教育程度、個人職業狀況、家庭特征指標這8個指標進行測量(見表1)。由統計結果可知,樣本中男女比例大體相當,其中,男性占54%,女性占46%。樣本的平均年齡在32歲左右,符合本次調查對象為新生代城市農民工的設定。樣本中,婚姻狀況為已婚的占到58.9%。在受教育程度方面,初中、高中及中專教育占大部分,占比分別為39.2%和31.9%;其次是大專及以上,占20.7%;未受過教育和僅受小學教育的占比很少,兩類總占比為8.2%。因此,本樣本闡釋的新生代農民工受教育程度的總體水平不算太低。在個人職業狀況上,有59.6%受雇于他人;其次為老板和個體工商戶,占23.2%;自由職業、勞務工和勞務派遣工占比較少,僅占全樣本的1.9%。在家庭指標上,本次樣本的家庭人數規模平均在3人,最少為1人(即單獨居住),最多為12人。在同住方面,與配偶同住和與子女同住的占大多數,分別占53.5%和43.4%,單獨居住的較少,為19.5%。

二是地域因素。本文將采訪者的被采訪地點分為東、中、西部三個地域(見表1)。由表可見,樣本主要集中在東部地區,占55.4%。

三是城市融入。主要考察指標為“與鄰居進行社交娛樂活動情況”和“與朋友進行社交娛樂活動情況”兩大類,分別用1-5對其進行評價。統計結果顯示,“與鄰居進行社交娛樂活動情況”指標的平均得分為3.51分,即在一個月1次-幾次與一周一兩次之間。“與朋友進行社交娛樂活動情況”指標的平均得分為3.05分,即頻率大致在一個月1次-幾次。

四是社會保障因素。社會保障制度也會影響農民工住房消費。社會保障制度是否完善直接影響消費者的預防性儲蓄水平。社會保障制度主要包括失業保險、醫療保險、養老保險等社會保障。按照CGSS 2013的調查問卷,購買城市基本醫療保險/新型農村合作醫療保險/公費醫療的最多,占77.5%;購買城市/農村基本養老保險的次之,為44.4%;購買商業性醫療保險和商業性養老保險的較少,分別僅占13.2%和6.6%。

五是社會認同因素。在社會認同方面,對于個體的社會階層認定(按CGSS 2013問卷由1-10進行評價),被訪者的平均自我認定水平為4.3,屬中等偏下。在以普通人生活為參照進行評價時,73.5%的受訪者認為等同于普通人的生活,18.5%認為不如普通人的生活,認為超過普通人生活的僅占2.8%。

2.因變量的設定

本文中,我們用兩個方面的因變量來反映新生代農民工的住房模式。一方面是新生代農民工解決住房的形式,即住房來源。依據問卷設計內容,其住房來源包括以下幾類:自己擁有住房的產權,主要指的是自己購買商品房與經濟適用房,新生代農民工在務工城市購買住房的比重偏低,大致是11.03%;租房或者借用單位提供的工棚、宿舍,這部分占到61.97%,是解決新生代農民工住房來源問題的主要方式;剩下占到較大比重的是居住在父母擁有或者其他家人擁有產權的房屋中(見表2)。

另一方面是新生代農民工所居住的社區類型,它在一定程度上能夠體現他們融入城市社區的情況。依據問卷設計并結合我國新生代農民工所居住的社區類型,本研究將其劃分為保障性住房社區、普通商品房小區、單一或混合的單位社區、未經改造的老城區、城中村和農村(見表2)。從統計數據可以看出,居住在單位社區、城中村與老城區的新生代農民工人數占到相當大的比例,分別是16.9%、18.31%和27%,這些社區居住質量低,生活配套設施不完善,居住密度高,衛生條件差;居住在保障性住房小區的新生代農民工比例只有1.88%,仍有6.1%左右的新生代農民工居住在農村郊區,離上班地較遠;居住在生活配套設施完備的商品房小區中的新生代農民工比例達到29.81%,這個比例比老一代農民工要高出不少,說明新生代農民工對居住社區的質量要求比老一代農民工要高。

二、計量結果及分析

(一)住房來源分析

本研究考察新生代農民工的住房來源選擇,包含兩個方面:一種情形是購房;另一種情形是除購房以外的其他選擇(包括借用或者租住等其他情形)。這樣處理主要是為了分析哪些因素影響新生代農民工的住房模式,本文將住房來源的兩個方面設為二分虛擬變量,其中,購房=1,其他=0,并作為因變量,使用二元Logistic回歸模型,具體如下:

ln(pil-pi)=α+∑kk=1βkχki

公式中,α是常量,χ指新生代農民工的一些特征變量,k是變量的總數,βk是偏回歸系數,Pi=P(yi|x1i,x2i,…,xki)是系列自變量x1i,x2i,…,xki“購房”或者“其他”事件發生的概率,二元Logistic回歸結果見表3。

為了考察個人特征、家庭特征、城市融入、社會保障和地域因素等幾類因素對新生代農民工住房來源的影響差異,在包含有個人特征、家庭特征、地域因素的基礎模型中逐漸引入不同類型的影響因素,可以得到四個回歸模型。四個模型的Pseudo-R2值分別是0.199、0.255、0.258、0.206,說明四個模型都是有效的,VIF檢驗結果小于5,說明不存在顯著多重共線性,方程檢驗通過。

模型1的估計結果顯示,在個人特征中,婚姻狀況、年齡、收入、受教育程度、職業以及所處的地理位置均會對住房形式產生顯著影響。男性新生代農民工在城市的購房概率比女性新生代農民工要高。依據Exp(B)所表明的發生比率,男性新生代農民工購房的發生比是女性新生代農民工的1.163倍,在性別上,女性比男性更傾向于租房。可能的解釋在于,男性新生代農民工較女性承擔了更多成家立業的責任,購買住房的責任多數由男性來承擔。年齡對購房產生正向影響,意味著伴隨年齡的增長,新生代農民工務工時間更長,工作經驗愈加豐富,工作穩定性隨之增加,收入也會增加,其住房消費能力相應增強。受教育程度方面,除了小學以外,其他受教育程度對住房模式選擇均有顯著影響。具有大學及以上、高中及中專、初中教育水平的新生代農民工的購房發生比是未受教育新生代農民工的3.428倍、2.971倍、2.151倍。家庭總收入對住房購買有顯著的正面影響。在家庭類型上,與子女同住對購買房屋有顯著的正向影響,其中原因在于,農民工在城市購房的一個重要原因在于給子女提供相對于農村更高質量的教育,其他家庭類型對購房影響不顯著。職業類型中,自己是老板、個體工商戶、在自己企業工作/幫忙相對于自由職業者,對購房有顯著的正向影響。就地域因素而言,東部地區的新生代農民工相對于中部地區,買房的可能性更低,這是因為東部地區相對來說房價一般遠高于中部地區,購房的成本過高,農民工難以負擔,西部地區相較于中部地區買房的可能性沒有顯著差異。大體上,收入越高、教育水平越高、年齡越大、與子女同住、有較好職業類型的情況下,新生代農民工購房的概率越大。

模型2的估計結果顯示,加入反映城市融入的兩個指標后,回歸系數均不顯著,這意味著新生代農民工與鄰居或者朋友的日常客觀交往頻率,對他們在城市是否購房不會產生實際性影響,這種客觀的社會融入,對農民工的購房或者租房行為影響不大。加入新變量后,職業類型是個體工商戶的變量變得不顯著,受教育程度的影響系數上升,說明城市融入不能替代教育對新生代農民工購房的影響。

模型3的估計結果顯示,加入購買各類社會保險的變量后,除了購買商業性養老保險和醫療保險對購買住房行為影響不顯著外,購買其他社會保險會明顯對購買住房造成負向影響。一般說來,社會保險增強了人們在應對不確定性時的能力與信心,在人們遭遇疾病或者突發災難時,能夠獲取一些經濟補償,基本生活水平有所保障,從而降低資金儲蓄用來消費。不過增加社會保險卻難以提升住房消費,人們在考慮是否購買住房時,通常依據的因素是收入和儲蓄,而不是社會保險的增加。本文的實證結果顯示,繳存社會保險會使得農民工當前的資金壓力增加,當前和將來能夠預期的收入與儲蓄下降,繼而使得支付住房購買的首付款能力與按揭還貸的能力下降,降低了住房購買能力,抑制對住房的需求。加入社會保險新變量后,個體收入和家庭收入的系數上升,這表明社會保險不能替代收入對購房的影響作用,進而凸顯收入在購房中的重要作用。家庭人數變量開始變為顯著,并起著負向作用,說明家庭成員越多,家庭經濟壓力越大,越不可能在城市買房。

模型4的估計結果顯示,農民工的主觀身份認同對是否購房有顯著的影響。對自我的社會階層認同越高,越傾向于在城市購房。自我認同超過普通人生活的新生代農民工,購房概率是自我認同說不清的新生代農民工的1.206倍,而認為自己不如普通人的農民工,購房概率是自我認同說不清的新生代農民工的0.8倍。認為自己過著普通人生活的農民工,對購房影響不顯著。身份認同是某一社會群體對自我身份的確認,是對其特征與所屬角色的認可程度。在城市工作的新生代農民工,對自身身份的認同,實質上能夠說明他們對城市生活的認同程度以及他們在城市的生活水平預期、社會地位預期。如果對自身的預期較高,則對其留在城市的意愿會起到強化作用,反之則會產生明顯的反作用。身份認同高低在很大程度上左右新生代農民工在城市生活定居的決策,進一步影響其購房選擇。加入新變量后,年齡與性別不再顯著。說明相對于年齡和性別,新生代農民工的自我認知對購房的解釋力更強。

在前面三個模型中,統計意義上顯著的變量在模型四中大部分仍然顯著。上述四個模型綜合看來,收入因素、受教育程度、社會認同感、與子女同住這幾種影響因素,對新生代農民工購房有顯著的正向影響作用,購買基本養老保險、基本醫療保險、新型農村合作醫療保險、公費醫療、居住地區為東部等因素,對其購房產生負向作用。客觀社會融入因素對新生代農民工購房不產生顯著性影響。家庭成員規模、婚姻狀況、職業狀況(除自己是老板以及在自己企業工作)等因素,對購房影響不明顯。

(二)收入、受教育程度與社會認同的交互效應分析

就家庭特征而言,家庭人口規模對住房類型沒有顯著影響,家庭總收入對住房類型的影響非常明顯,收入越高,居住在商品房社區的概率越高。家庭類型中,與子女同住的家庭,居住在普通商品房、保障房社區、單位社區和未經改造的老城區的概率是單獨居住者的5.62倍、2.4倍、0.53倍和0.65倍。與子女同住的農民工家庭,對居住質量和環境要求高于其他家庭類型,居住在商品房或者保障房也能提供孩子上學所需要的較好條件。

對城市融合這個指標來說,與鄰居進行社交娛樂活動越多的農民工,居住在未經改造的老城區和城中村的概率更高。這可能是因為:由于新生代農民工收入水平不高,通常聚居在條件較差的城中村、簡陋棚戶區、臨時搭建的板房或者城市老舊商品房社區。由于這類社區房源充足、房租相對較低等原因,吸引了大批農民工。久而久之,建立在租房行為基礎上的農民工聚居在一起,與市民社區之間會形成空間隔離。聚居在老舊城區或者城中村的農民工進入城市后,與原來的鄉土社會關系脫嵌,不能較好適應城市的文化與生活,農民工的社會關系出現結構性失衡,所以,他們傾向于聚居于某個地區,進行同質性交往,不僅可以為農民工個體在必要時提供某種非組織化的保障,而且可以為他們提供暫時替代性的社會關系支持。

從社會保障制度影響因素看,購買商業性養老保險或者醫療保險的新生代農民工,住在商品房社區的概率顯著高于不購買商業性養老或者醫療保險的農民工,這可能是因為購買商業保險的農民工是農民工中收入偏高的群體,他們有足夠經濟實力居住在商品房小區。

就地域因素來說,東部地區的農民工住在商品房小區的概率是中部地區新生代農民工的0.518倍,這是因為東部地區的商品房價格不論是自己購買還是租住,都要遠遠高于中部地區。而中部地區新生代農民工居住社區的情況,總體上看來跟西部地區沒有明顯差別。東部地區新生代農民工居住在城中村的概率高于中部地區,主要因為東部地區經濟發展快,城市擴張速度遠高于中西部地區,因此會存在攤大餅的現象,將還未來得及改造的農村納入城市的范疇;同時,外來人口大量流入,多數人進入城中村,導致城中村在某些時候還出現了擴大傾向。

社會認同指標對新生代農民工居住社區的影響很顯著,認同層級高的受訪者住在商品房社區的發生比是認同層級低的2.351倍。相對于普通人生活的評價,覺得自己超過普通人生活的農民工,住在商品房社區的概率是對社會階層認同說不清的農民工群體的2.784倍。覺得自己過得不如普通人的新生代農民工,住在未經改造的老城區和城中村的概率是對社會階層認同說不清的新生代農民工的1.281倍和1.318倍。

三、結論與政策建議

本文使用2013年中國綜合社會調查數據,采用Logistic回歸分析等計量方法,分析了新生代農民工的住房模式及影響機制,主要得出以下結論:第一,收入因素、受教育程度、社會認同感、與子女同住這幾種影響因素,對新生代農民工購房有顯著的正向影響。家庭成員規模、婚姻狀況、職業狀況(除自己是老板以及在自己企業工作外)等因素,對新生代農民工購房影響不明顯。第二,較高收入、較高受教育程度、社會認同感、較好職業類型這幾個因素,對老一代和新生代農民工購房均產生顯著的正向作用;但是初中受教育程度、家庭人口數、與子女同住、社會保障等因素,對老一代和新生代農民工購房的影響存在顯著差異。社會融入指標對老一代和新生代農民工是否購房均沒有產生顯著影響。客觀的社會融入指標對新生代農民工購房行為影響不大,而融入的主觀心理感受卻對購房行為產生了重要作用。第三,從居住社區看,年齡越大、女性、已婚、收入水平越高、受教育程度越高、職業類型好、與子女同住、購買商業保險、社會認同度高的新生代農民工,居住在商品房小區的概率越高;居住在保障房社區的顯著性正向影響因素不多,主要是受教育程度較高的新生代農民工,住在保障房社區的概率越大;勞務派遣工居住在單位社區的概率更高;自我認同差、收入低、跟鄰居交往偏多的新生代農民工,居住在未經改造的老城區和城中村的概率更高。第四,收入水平、受教育程度、社會認同感越高、子女同住等,不論是對新生代農民工購房還是租住在商品房小區,都產生顯著正向影響;社會認同感在收入或者受教育程度對新生代農民工購買住房的影響關系中,產生了調節效應。

新生代農民工市民化是我國城市化穩步推進過程中的一個重要內容,新生代農民工的市民化要取得實質性的進展,必須要著力解決其住房問題。結合本文研究結果,我們提出以下政策建議:

第一,加強對農民工的平等權利保障。政府應逐漸消除農民工身上的“弱勢群體”、“邊緣群體”等社會標簽,在法律與制度上賦予其與城市居民同等的權利。缺少同等權利,一方面使農民工在“弱勢群體”的身份下,按照社會認同的期望行事,對于農民工的各種歧視會進一步加深;另一方面,使得他們無法獲得與城市居民同等的公共服務、勞動權益與社會保障。賦予農民工同等的權利,能夠使農民工積極地對待自己的身份,付出更多努力來主動融入務工城市,強化積極的自我實現效應。聚居于城中村或者老城區,會使得農民工與城市居民的社會距離進一步拉大,導致居住隔離或者空間分異,固化農民工對農村人身份的認同。所以,政府應該創造條件,盡量實現農民工混合居住和散居。政府既要降低農民工的自我排斥感,提高其主體意識,也要主動提供公共服務,創造公共空間,為減少被動排斥和農民工散居提供條件。通過同步推進客觀條件與主觀能力建設,農民工成為城市居民的身份認同才能真正實現,農民工市民化進程才能得到有效推進。

第二,擴大對農民工的人力資本投資。政府應增加對農村教育的財政支出,優化農村師資隊伍,提升農民工的受教育程度,特別要著眼于提升農民工子女的受教育程度,大力促進其接受職業培訓或者高等教育,提升自身的人力資本存量,以更好地融入務工城市。各地政府應依據總體發展戰略,調節教育資源等公共產品在城鄉之間的分配,改善和增加教育、醫療等公共產品在城鎮的供給,確保農民工子女在務工城市享有同等接受義務教育的權利。

第三,增加對農民工的保障房供給。由于新生代農民工基本上沒有被納入城市住房保障體系,各級政府應當多形式、多渠道改善農民工住房條件,努力將符合相關條件的農民工納入城鎮住房保障體系,不斷將進城落戶的新生代農民工完全納入到城鎮住房保障體系。政府應鼓勵民間資本參與建設保障性住房,逐步改進商品房配建保障性住房的政策。此外,政府可以通過積極引導有支付能力的農民工進入住房租賃市場、商品市場等措施,提高其住房條件。

(責任編輯:瀟湘子)

The Housing Pattern Selection and Impact Mechanism of

the New Generation of Migrant Workers

Long Cuihong?Bai Yilin?Liu Pei

Abstract: The new generation of migrant workers are out of the rural life without definite residence in the city. Studying the housing problem of the new generation of migrant workers will help us deepen the understanding of the socialization process of this group and the urbanization process of contemporary China. This paper uses the data of CGSS 2013 and logistic regression analysis and other measurement methods to analyze the housing pattern and impact mechanism of the new generation of migrant workers. The result shows that the income level, education level, social identity and living with children have positive effect on both buying houses and renting in commercial housing communities for the new generation of migrant workers. The sense of social identity has a regulatory effect on the relationship between income or education level and the new generation of migrant workers house purchasing behavior. The objective social inclusion has little effect on the house purchasing behavior, while the subjective psychological feeling of inclusion has an important effect on the house purchasing behavior. The older age, female, the married, higher income level, higher education level, better occupation, living with the children, purchasing commercial insurance and higher social identity will increase the probability of living in the commercial housing community. The new generation of migrant workers with higher education level are more likely to live in the security housing community. The outsourcing labors have higher probability of living in the corporate housing community. The migrant workers with lower income, poor self-identity and more contacts with neighbors have higher probability of living in the unreformed old towns and urban villages. This study has important policy implications. It should further solve the problem of housing for the new generation of migrant workers by strengthening the protection of equal rights, expanding the investment in human capital and increasing the supply of affordable housing for migrant workers.

Keywords: Housing Model; New Generation of Migrant Workers; Housing Sources; Community Types; Impact Mechanisms