漫話三葉蟲

邵蜂

在美國自然歷史博物館的一個展位里,一只奇怪的三葉蟲標本尤其引人注目。這只三葉蟲的腦袋上長著一把“三叉戟”,路過這件標本的人們常常駐足觀望。在3.8億年前,這只體長10厘米的奇怪節肢動物還在今天的摩洛哥的海底游蕩。但更令人稱奇的是旁邊展位的另一種更古老的三葉蟲——它的身體向四周發散出長長的刺,好像舞者的飄帶。為什么三葉蟲會長出這么夸張的刺?三葉蟲為何有這么多不同形態?

其實,三葉蟲是2萬多種三葉蟲綱動物的總稱,最小的種體長僅l毫米,最大的種長度超過90厘米。三葉蟲是一類多樣性極高的古生物,人們時常能找到不同于以往的三葉蟲化石標本,這也讓人們發掘三葉蟲化石的過程充滿樂趣。

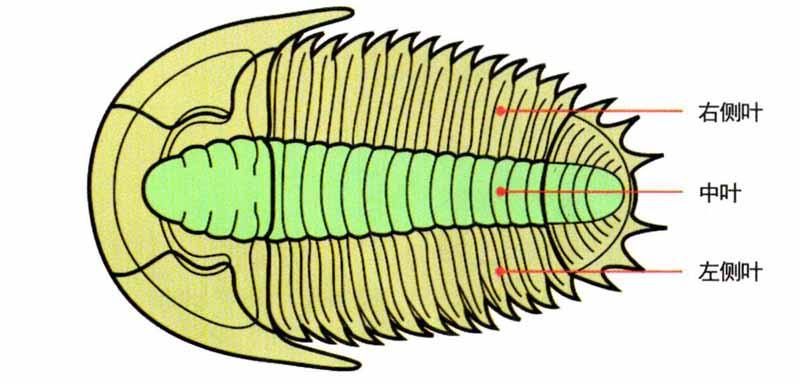

三葉蟲可能是辨識度最高的古生物:扁平分節的軀體、長長的觸須和許多對附肢。三葉蟲的頭部有頭甲保護,全身被外骨骼覆蓋。三葉蟲的軀體分為中葉和分別位于左右的側葉,這也是三葉蟲名字的由來。三葉蟲是節肢動物化石中發現數量最多的一種。從西伯利亞到摩洛哥,從加拿大到澳大利亞,三葉蟲化石可謂無處不在。俄羅斯甚至有不少專門從事三葉蟲化石采集和銷售的公司。

首創復雜身體構造的先河

三葉蟲開創了寒武紀時期生物復雜身體構造的先河。在距今5.2億年前,第一只三葉蟲出現于今天的西伯利亞地區。它可能是艾迪卡拉生物群中斯普利格蠕蟲(一種擁有較厚外骨骼的小型節肢動物)的后代。在當時,大多數生物生活在海洋中,形態十分簡單,多為海綿、蠕蟲和水母,稍微復雜一些的也就只有生活在硬殼里的某些軟體動物和腕足動物。

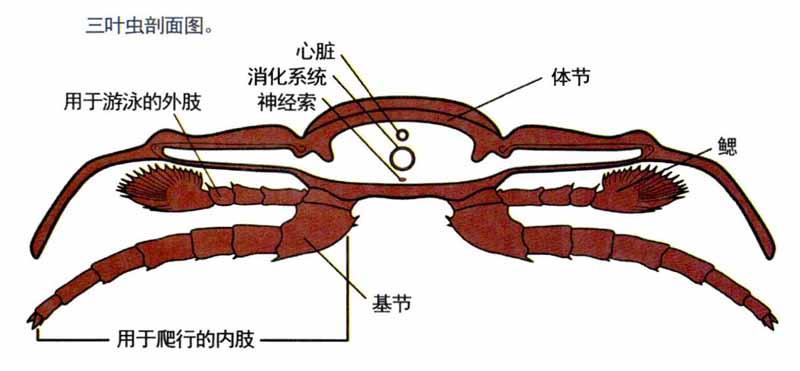

三葉蟲在祖先簡單的身體布局基礎上,將身體復雜度提高到了前所未有的新高度:它們進化出了第一個可以辨認物體的眼、身體兩側數量眾多的分節附肢、更復雜的消化系統,甚至還進化出了覆蓋全身,由方解石(碳酸鈣)和幾丁質構成的外骨骼。沿中葉縱向分布的體節讓三葉蟲能蜷曲成球以保護自己免受捕食者或暴風雨威脅,就像今天的鼠婦(俗稱潮蟲或西瓜蟲)一樣。這些新的身體構造給三葉蟲帶來的生存優勢讓它們遍布寒武紀時期的大部分海洋。

為了生存,三葉蟲將方解石微晶融入自己的外骨骼中,形成一層堅硬的方解石層。它為三葉蟲提供了堅固的“盔甲”,也使得三葉蟲軀體在死后仍能保持完整,免于腐爛。蝦、蟹等甲殼動物的外殼中雖然也有碳酸鈣,但無法形成方解石層。

石頭作眼

三葉蟲的眼睛也是由礦物構成的。動物的眼需要透鏡將外界光線聚焦到感受器上。包括人類在內的大多數動物的透鏡(晶狀體)主要由蛋白質構成,但三葉蟲眼的透鏡卻由大量方解石晶體構成,其結構類似昆蟲的復眼。這表明它們不僅可以感知亮度,還能辨認物體。一些三葉蟲的左右眼同時向前后延伸,在頭部中間相連。這些三葉蟲擁有不可思議的360°視角,這使它們具備沒有死角的視野。

對這些感受器痕跡作進一步研究后,科學家們認為,這些眼的構造最適應低亮度的朦朧昏暗環境。這說明三葉蟲做出了與同時期許多無脊椎動物不同的選擇:它們中的一些躲到更深、更黑暗的深海生活;另一些則潛入淺海的泥沙中躲避海洋肉食動物的尖牙利齒,同時避免與4億多年前剛剛出現的甲殼動物競爭食物。

大多數三葉蟲的眼由上千個微小方解石透鏡組成,它們彼此緊密排列,被稱為“全色眼”。奧陶紀時,鏡眼蟲進化出了更高級的“裂色眼”——不但方解石透鏡更大,而且每個透鏡之間有外骨骼組織隔開。1975年,古生物學家發現,有兩個種的三葉蟲的方解石透鏡居然與惠更斯和笛卡兒設計的非球面透鏡高度形似。幾億年前的三葉蟲已經進化出了消除球面鏡像差的結構,不得不讓人嘆服。

夸張的裝飾

一些三葉蟲化石的奇怪構造更讓人難解:尺寸夸張的頭角、造型浮夸的頰刺、像潛望鏡一般分別向面部兩側外突的長長的眼柄……這些奇怪的構造似乎看不出和適應環境有任何聯系。那么,它們為什么會出現在三葉蟲身上呢?科學家提出了一種觀點:這些夸張的構造和雄孔雀美麗的尾羽一樣,都是有利于吸引異性交配的進化特征。雖然這樣的解釋讓三葉蟲看上去儼然一副好色的登徒子嘴臉,但還是很站得住腳的——能幫助動物獲得更多交配權的進化特征是最有可能被保留下來的。

試想,如果在眾多三葉蟲中突然冒出這樣一只“攪局者”(很可能是雄性),周圍的雌性三葉蟲很可能更容易注意到“攪局者”身上夸張的附屬物,從而選擇與其交配。而且這些附屬物可能還具有威嚇其他雄性競爭對手的作用。這套規則在今天的動物界同樣奏效:巨大的鹿角、長長的象牙、蝴蝶復雜的斑紋、斗魚鮮艷的顏色……

如何分辨化石中保存的三葉蟲是雄性還是雌性?科學家至今還不能確定。舉個例子,如果三叉戟三葉蟲頭部那個長長的“三叉戟”代表其為雄性,那這個品種的雌性三葉蟲又長什么樣呢?值得一提的是,三葉蟲的生殖器還沒有在化石標本中被發現過。

蜷曲成球

化石記錄顯示,三葉蟲中的大多數種類都能蜷曲自衛——這是生物史上第一批的高效率防御動作之一。三葉蟲的蜷曲行為一直持續到三葉蟲滅絕的年代,但這個自衛動作是從何時開始的呢?起初人們以為,最初的三葉蟲是貼在海底進食的,就像比目魚一樣。那時,寒武紀的海底還沒有捕食者,因此三葉蟲并不用蜷曲自衛,直到有頜魚等捕食者出現在海洋中,它們才開始蜷曲成球。2013年秋天,中國和英國的聯合科考團隊發現了生活于距今5.1億年前的完全蜷曲的三葉蟲化石標本。人們這才意識到,原來三葉蟲剛剛出現在海洋時就已經具備了蜷曲防御的能力。

兩大種類的食性

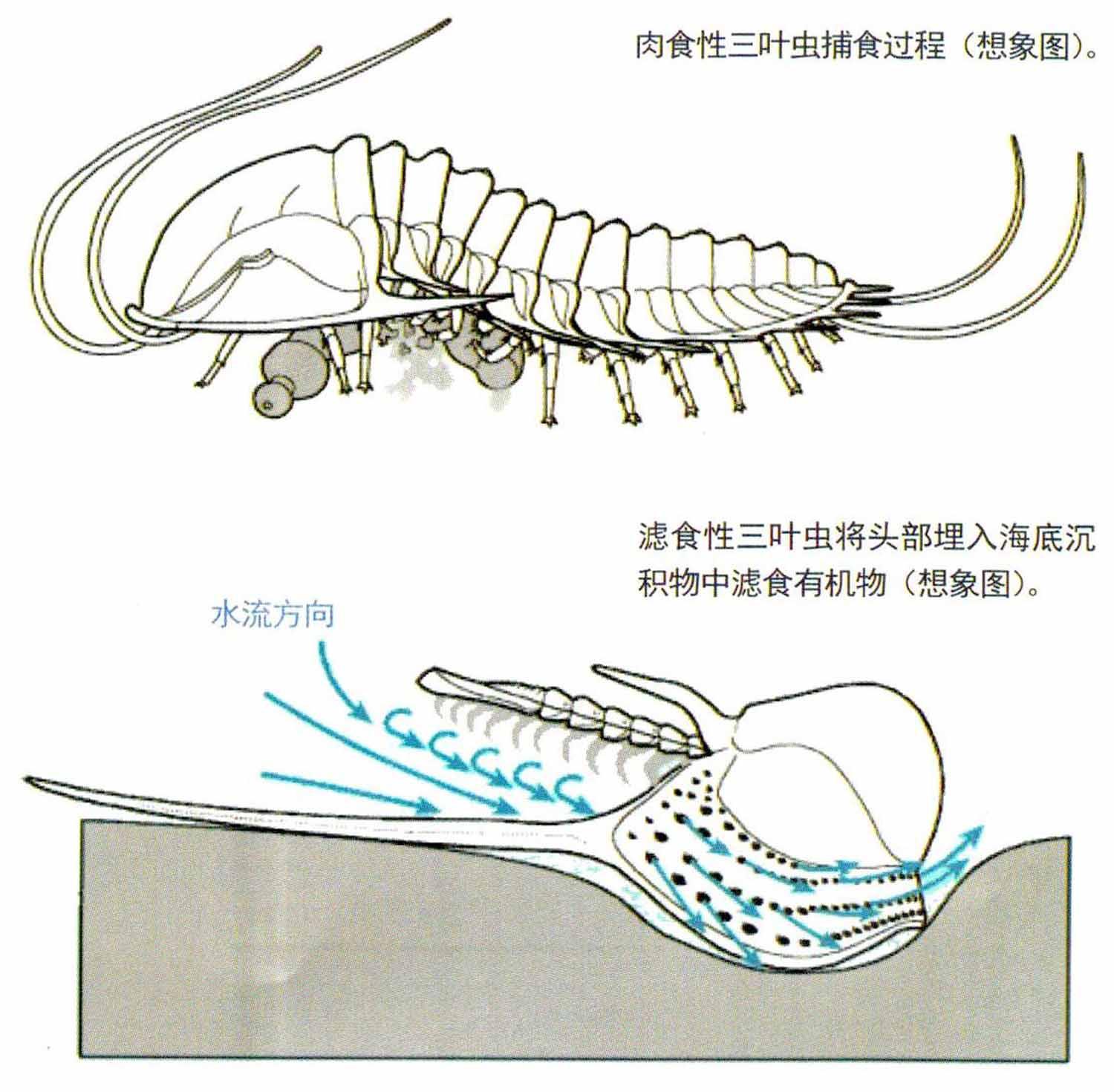

三葉蟲大致可分為兩類:肉食性和濾食性。肉食性三葉蟲在靠近海面水層捕捉小型無脊椎動物,濾食性三葉蟲匍匐在海床上,或喜歡鉆入海底沉積物中,以有機質碎屑為食物。要區分不同食性的三葉蟲,就要看它們身體底部的口下板。肉食性三葉蟲的口下板牢牢固定在三葉蟲的腹邊緣板上,便于它們捕獵蠕蟲和小型甲殼動物;濾食性三葉蟲的口下板與腹邊緣板固定不是那么牢固,便于它們從海床沉積物中篩出碎屑。

從三葉蟲的形態上也能大致區分它們的食性。比起濾食性三葉蟲,肉食性三葉蟲的身體形態更多樣化,體形范圍更大。濾食性的三葉蟲擁有寬大的頭部,這樣便于承載濾食器。它們往往還有長長的頰刺,方便它們在沉積物中尋找食物時平衡過重的頭部。快速運動的腿部能夠有效攪動沉積物,讓殘渣和小型生物進入濾食器中。

蛻皮但不變態

因為外骨骼無法生長,所以成長過程中的三葉蟲需要不斷蛻皮。到了蛻皮的時候,它們會來到一處相對安全的地方,在蛻皮激素的作用下,三葉蟲面部的縫合線破裂,然后柔軟的身體迅速從縫合線的開口滑出。同時期的其他蛻皮動物蛻皮前能夠重新吸收外骨骼中的營養,但三葉蟲的蛻皮過程將外骨骼中的礦物成分完全拋棄。它們能夠留下大量易于形成化石的礦化外骨骼,這也是三葉蟲化石大量存在的重要原因。

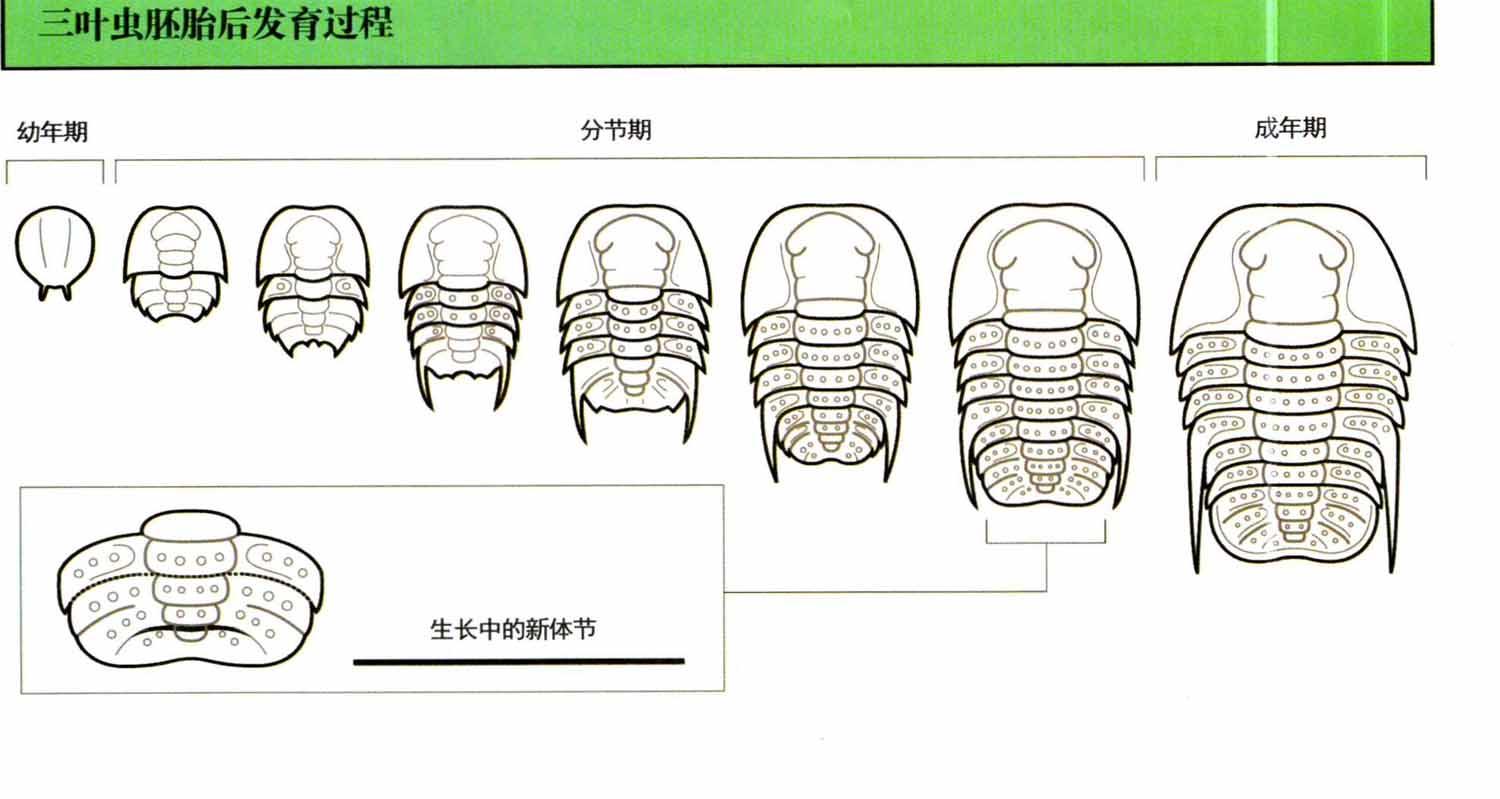

三葉蟲在發育過程中不變態,也就是說沒有幼蟲和成蟲之分。因此,研究人員用不著考慮它會不會像蝴蝶一樣,同時存在蛹、毛毛蟲和蝴蝶三種形態。三葉蟲長大的機制也挺簡單的,它們在身體后方長出新的體節,再迅速脫離老去的外骨骼。由于三葉蟲蛻皮后和蛻皮前形態變化很小,因此科學家能夠按照時間順序,一個階段、一個階段地還原它們的生長過程。根據這種方法,古生物學家發現,有的三葉蟲成蟲長度只有0.6厘米,但也有的三葉蟲體形可以和單人餐桌臺面差不多大。雖然三葉蟲的種類多達2萬多種,但是這種固定不變的發育模式大大降低了古生物學家的分類難度。

社會化行為

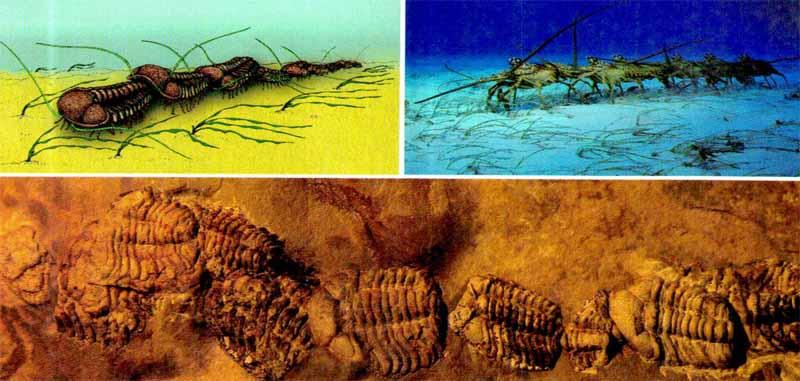

一些三葉蟲群化石保存了許多三葉蟲頭尾相接排隊的行為。它們這樣做可能是為了尋找食物,也可能是大量三葉蟲聚集在一起同時脫殼并尋求配偶。這說明某些種群的三葉蟲發展出了社會化行為。為什么科學家可以從三葉蟲脫殼行為看出它們即將交配?因為大量化石證據表明,許多三葉蟲的交配行為都發生在軟殼階段,因此它們的交配過程必定發生在換殼后不久。

為了研究三葉蟲的社交習性,科學家檢查了許多大規模三葉蟲埋葬區。這些地區的三葉蟲被猛烈的海面暴風雨卷起的沉積物集體掩埋,就像被維蘇威火山噴發出的炙熱火山碎屑流埋葬起來、在驚叫聲中被瞬間碳化的龐貝人。這個過程聽上去十分恐怖,但能將三葉蟲的生活習性完整保留下來,這些化石就像是“被冰凍起來保存至今的瞬間”。

危機,不斷

在長達2.7億年的時間里,三葉蟲幾乎“霸占”了整個地球的海底,這么長的延續時間對生物來說是相當不容易的。從三葉蟲演化歷史可以看出,它們為了生存可謂不遺余力。挺過了數次大危機后,三葉蟲最終才徹底從地球上消失。

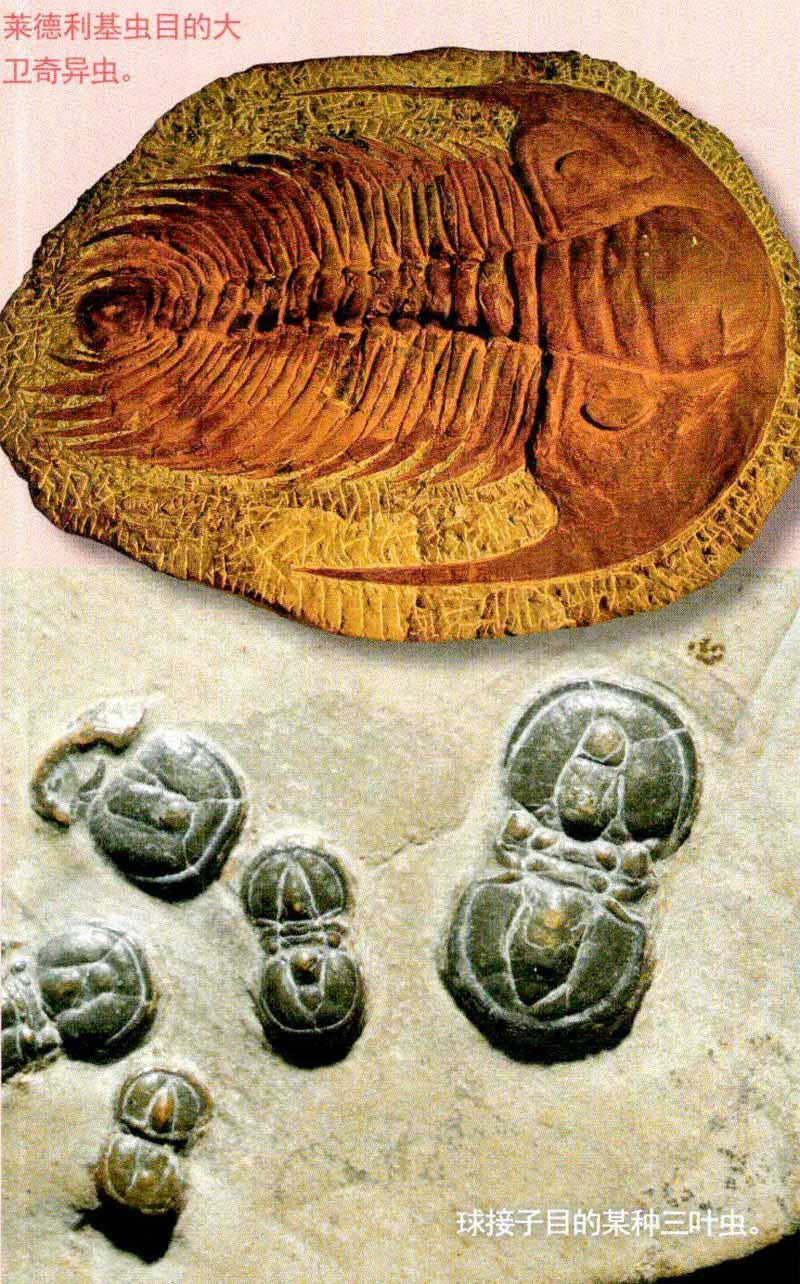

寒武紀—奧陶紀滅絕事件(4.88億年前)這次終結了古生代的大滅絕事件讓許多腕足動物和一些三葉蟲徹底消失。最原始的三葉蟲——萊德利基蟲在此次事件中滅絕。

奧陶紀-志留紀滅絕事件(4.45億年前)地球氣候劇烈變化,對海洋生物造成了雙重災難。首先,大降溫改變洋流,并瞬間導致溫暖海域中的藻類等重要食物突然消失。接下來,地球進入冰期,地球表面大量水凍結成冰,導致海平面大幅下降。這次氣候劇烈變化導致了奧陶紀一志留紀大規模生物滅絕事件。三葉蟲綱損失慘重,總數1/2的科滅絕。達爾曼蟲等幸存的三葉蟲適應了更冷的海水環境。經歷了這次滅絕事件后的三葉蟲又面臨新的挑戰,螫肢動物開始進化出螯、刺、爪等效率更高的捕獵構造,但三葉蟲卻依然以有機物殘渣和小型生物為食。

兇猛捕食者出現(4.2億年前)海洋中出現了上下顎有強壯肌肉和關節相連的有頜魚和其他兇猛捕食者,終結了海洋無脊椎動物無憂無慮的生活。許多種類的三葉蟲在這個時期被大量捕食而滅絕。在巨大的生存壓力下,4億年前三葉蟲開始向多刺形態進化,以幫助它們抵御來自捕食者的啃咬。還有一些三葉蟲充分利用尖刺,進化出了類似榫卯結構的尖刺和卡槽,以幫助三葉蟲在蜷曲時鎖緊。這樣一來,很多捕食者便難以撬開。

泥盆紀后期滅絕事件(3.75億年前)富碳沉積物突然大量出現在海洋中,同時海水含氧量迅速下降。新出現的有頜魚挺了過來,一部分甚至還數次嘗試登上陸地生活。不過,絕大多數無頜的底棲生物徹底滅絕,腕足動物、三葉蟲和造礁動物深受重創,幾乎全部消失。經歷了這次浩劫,三葉蟲綱中只留下了四個科。曾經無處不在的三葉蟲種群淪落為零星散布的稀有動物。

二疊紀一三疊紀滅絕事件(2.52億年前)地球氣候發生巨變,原因可能是受到小行星猛烈撞擊,也可能是大規模火山爆發。不到100萬年,陸地物種滅絕了70%,海洋物種滅絕了95%。海水酸化導致海洋中帶殼生物無法積累碳酸鈣外殼,又因為食物大量減少,僅存的最后兩個屬三葉蟲全部滅絕。

關于三葉蟲的有趣事實

大多數三葉蟲化石都不完整。在目前發現的2萬多種三葉蟲的標本中,大約只有20個種的化石保留了觸角和足。

大多數三葉蟲化石,其實并不是三葉蟲,而是三葉蟲換殼后蛻下的外骨骼。

三葉蟲的每個附肢都由兩個部分組成:一個用來爬行;另一個帶有絲狀細胞,可以用來呼吸和游泳。

少數三葉蟲是兇猛的獵食者,它們利用附肢上尖銳的剌攻擊獵物,并用附肢對獵物進行死亡擁抱。

具有代表性的三葉蟲

三葉蟲綱下有多個目,以下是其中代表性較高的六個:

萊德利基蟲不但是其他所有三葉蟲的祖先,也是至今為止化石年代最古老的節肢動物。寒武紀中期,更多結構更復雜的三葉蟲出現,萊德利基蟲滅絕。

球接子是與萊德利基蟲同時期的一個目。它的外形相當奇特:頭尾大小和形狀完全相同,身體較小,且沒有眼。這種奇怪的外形讓許多科學家質疑是否應該將它劃入三葉蟲綱,還有一種觀點認為它們最后發展成了甲殼類動物。

縱棒頭蟲和褶頰蟲是萊德利基蟲的后代,它們在祖先的身體結構上發展出了更厚實的外骨骼和各種形狀的眼,同時外骨骼上開始長出尖刺。

鏡眼蟲生活在溫暖的淺海中,有巨大的眼。少數鏡眼蟲第一次進化出了裂色眼。

砑頭蟲是泥盆紀后期大滅絕事件中唯一幸存的一個目,它們有流線型的身體構造,沒有刺或其他裝飾附屬。