圖靈斑圖:生命的圖案

徐寧

生命的形成充滿了奧秘。數萬億個常見原子以不可思議的模式組合,居然形成了能夠呼吸、運動和思考的人類。一種特殊機制能從無序中創造有序,讓生命逐漸誕生,并由簡單向復雜演化……

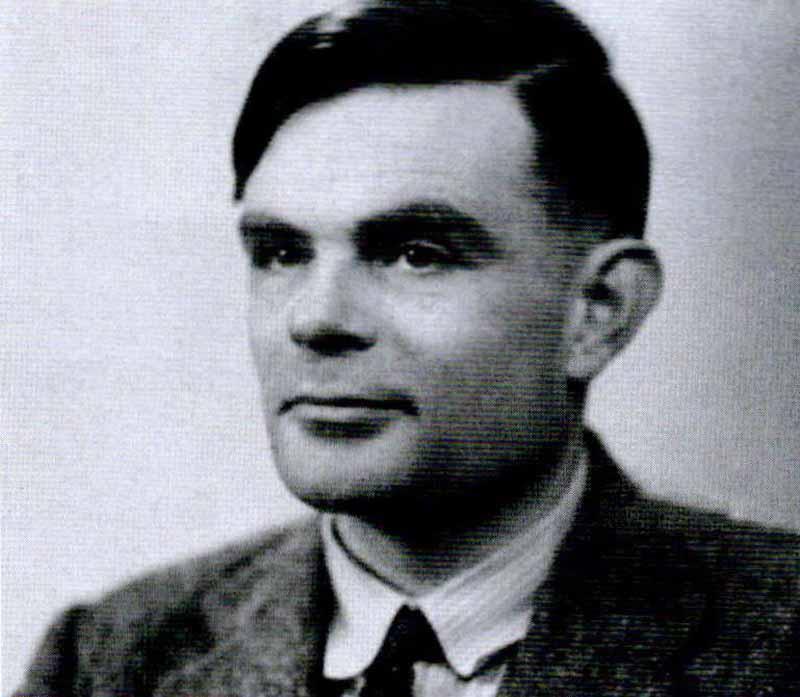

圖靈發現大自然畫筆

第一個發現這個機制的人是英國數學家,被譽為“計算機之父”的艾倫·圖靈。圖靈在觀察魚胚胎發育時發現,胚胎初期階段所有細胞形態完全相同。但接下來,胚胎中不同部位的細胞突然開始各自聚攏,并朝不同形態發展。圖靈想知道是什么機制讓原本對稱的球狀胚胎發育成不對稱的胚胎,他想知道是什么打破了胚胎的對稱性。1952年,圖靈發表了人類科學史上第一篇用數學模型解釋胚胎形成不對稱紋樣的論文。在論文中,圖靈用二階拋物方程模擬了生物體內發生的這種“自組織”現象。

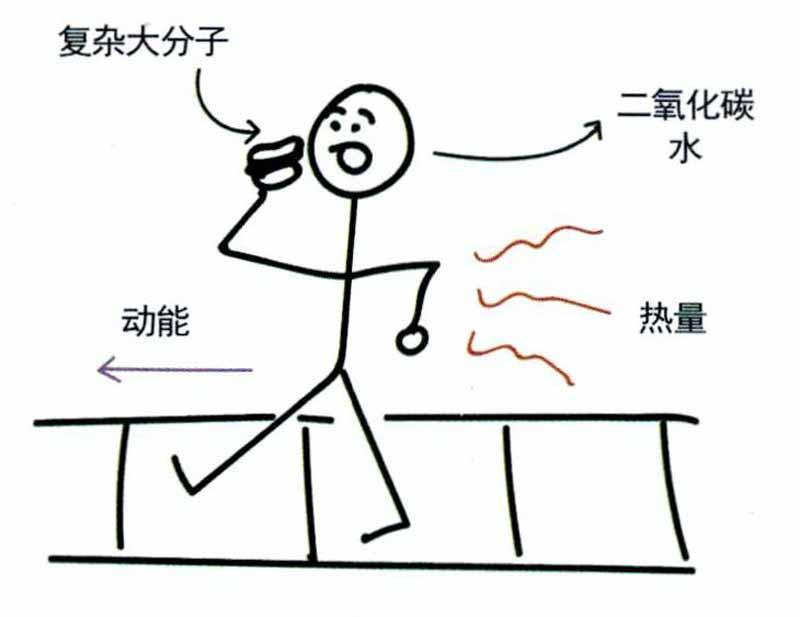

雖然圖靈的方程式很難懂,但內核卻很簡單:假設溶液中有兩種分子,分別稱作“激活劑”和“抑制劑”,它們像墨水一樣在溶液中擴散。激活劑能促進激活劑和抑制劑的合成過程,而抑制劑則抑制合成過程。圖靈不清楚胚胎中的這兩種物質到底是什么,可能是激素,也可能是基因,但他相信打破胚胎發育對稱性,讓胚胎自發形成特殊圖案的就是這兩種因子,并將其統稱為“形態發生素”。

如果把激活劑比作兔子,那么抑制劑就好像狐貍。兔子多了,狐貍的食物也多,狐貍的數量會增加。但如果狐貍太多,把兔子吃光了,狐貍的數量最終依然會下降。這兩者的數量之比是動態變化的。圖靈認為,兔子和狐貍數量增加,它們所占的棲息地面積也會增加。為了獲得足夠的食物,狐貍會彼此分散開來,避免與同類競爭。狐貍向外遷徙的速度要大于兔子遷徙的速度。用不了多久,狐貍會優先占據外圍區域,共同將兔子包圍起來。最終,就形成了一個個圓形的激活劑(兔子)區域,和圍繞這些圓形圖案的抑制劑(狐貍)區域。如果“兔子”的數量超過了周圍的“狐貍”,在動物皮膚上就會出現一些諸如色素沉積的變化。圖靈認為,通過不斷重復這個過程,就能形成重復的同樣斑紋。

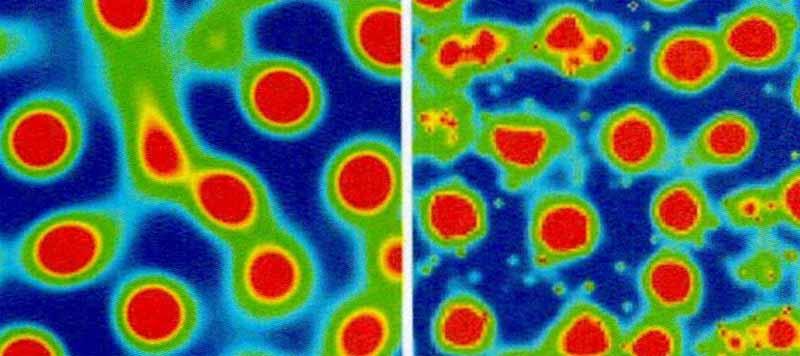

因為這套機制的核心是化學反應和物質在溶液中擴散的過程,所以圖靈將這套機制命名為“反應一擴散系統”。為了證明這個理論,圖靈用數學分析法論證了在特定條件下,形態發生素能夠在含有多種化合物的溶液中互相反應,創造出類似奶牛皮膚斑紋的特征化圖案。同時,只要初始狀態時激活劑數量略多于抑制劑,反應區域總面積足夠大,最終可以得到類似獵豹身上的斑點圖案。如果反應區域是像蛇皮膚一樣的細長區域,最終可以得到帶狀圖案。如果激活劑的擴散速度比抑制劑更快,斑點和斑點就會相互融合,形成腦珊瑚一樣的溝回圖案。今天,通過計算機模擬,科學家知道激活劑和抑制劑生成的圖案主要是斑點和條紋兩大類。此外,只要改變模型中的一個變量,比如激活劑和抑制劑的擴散速度,或者反應區域的總面積,就能得到包括圓點、條紋和六邊形在內的幾乎所有自然界生物所擁有的圖案。這正是圖靈模型的奇妙之處。

BZ振蕩反應

無巧不成書,同時期蘇聯科學家也發現了基于“反應一擴散系統”的奇特反應。1958年,蘇聯生物化學家鮑里斯·別洛索夫構思出了一種混合溶劑配方,能夠模擬糖酵解(酶分解葡萄糖)反應的基本過程。在實際操作中,他發現混合溶劑居然在無色和黃色之間周期性振蕩。按照熱力學第二定律,溶液中的化學反應只會朝著熱平衡狀態發展。因此,別洛索夫此項研究在當時被當作笑話。他兩次投稿都被退回,這讓他大受打擊。

1962年,蘇聯科學家安諾托里·扎鮑廷斯基對別洛索夫的溶液振蕩實驗進行了調整,他將溶液來回變換的顏色調整為了藍色和紅色。1967年,扎鮑廷斯基在一次國際化學大會上提出自己的發現。由于溶液的顏色振蕩變化十分顯眼,科學界再也無法對這個奇妙的反應視而不見了。為了紀念發現者別洛索夫和改良者扎鮑廷斯基,這種來回振蕩的化學反應被稱為“Bz振蕩反應”。

Bz振蕩反應并不是單個反應,而是涉及多個反應。反應的某些中間產物會催化反應本身,讓其加速,這相當于激活劑。當反應持續進行下去,某些具有催化作用的離子濃度下降,又會抑制反應進行,這相當于抑制劑。經過若干次振蕩后,如果不再次添加反應物,溶液最終還是會達到平衡狀態。因為B2振蕩反應的前提條件是開放系統,而不是熱力學第二定律中規定的孤立系統,所以并沒有顛覆熱力學第二定律。更奇怪的是,如果Bz振蕩反應是在未混合的溶液中進行,那么,溶液將不會來回變換顏色,而是產生一系列規則的脈沖波紋圖樣,兩種顏色的波紋交替擴散。在波紋交匯的區域,甚至產生了類似祥云紋的螺旋紋樣。

雖然Bz振蕩反應的呈現形式和圖靈的靜態斑圖不同,但它們都基于相同的“反應一擴散系統”機制,兩者的區別只是物質擴散的相對速度不同。20世紀60年代末,俄羅斯裔化學家伊利亞·普里高津第一次發現了兩者之間的聯系,在此基礎上建立了“耗散結構理論”,化解了物理學“熱寂說”和生物學“進化論”間的矛盾,并因此獲得了1977年的諾貝爾化學獎。

值得一提的是,1972年,德國馬普生化研究所的發育生物學家漢斯·曼因哈特和阿爾弗雷德·格恩赫在不知道圖靈研究成果的情況下,提出了類似圖靈模型的反應模型。他們還指出,要形成圖案必須具備一個條件:抑制劑在溶液中的擴散速度必須要比激活劑更快。

驗證圖靈模型

20世紀80年代,美國生物學家詹姆斯·穆瑞發現,圖靈模型可以解釋自然界動物身上的各種斑紋,如斑馬、長頸鹿、海螺……形態發生素可以開啟或關閉刺激色素生成的基因通路。在哺乳動物身上,主要是通過作用于生成黑色素的基因通路,由此可以產生從棕色到黑色的各種顏色。

生活在太平洋熱帶海域的主刺蓋魚的幼魚斑紋是波紋狀的,但當它們成年后,條紋就變成了平行橫條。1995年,日本京都大學的近藤茂和康喜范發現,主刺蓋魚體表紋路的變化,也是“反應一擴散系統”造成的。2012年,牛津大學科學家菲利普·邁尼等人發現兩組“激活劑一抑制劑”同時進行反應,能夠生成豹皮上的半封閉圓環圖案。

圖靈模型對動物的影響不僅僅表現在色素分布上。2006年,德國弗萊堡大學的托馬斯·沙爾克發現,小鼠皮膚上毛囊的分布密度就受圖靈模型的影響。在小鼠皮膚中,Wnt蛋白發揮了激活劑的作用,而Dkk蛋白則相當于抑制劑。

2012年,研究人員對小鼠口腔上顎表面平行分布的八條“脊”進行了研究(人類上顎也有這個構造)。在小鼠胚胎階段,“成纖維細胞生長因子”作為脊的激活劑,“音猬因子”作為抑制劑,兩者配合形成了脊的紋路。研究人員發現,如果關閉音猬因子的表達,八條脊就變成了一個巨大的突起。改變其中一條脊的表達后,其他脊的生長模式也改變了。同樣在2012年,研究人員發現小鼠胚胎形成趾的過程也符合圖靈模型。在胚胎發育的早期階段,爪子是一個完整的板狀組織。但漸漸地,有些細胞會形成趾,另一些細胞死亡并形成趾間空隙。

大自然中的圖靈模型

動物在繁殖、競爭和捕食過程中也會受“反應一擴散系統”的影響。西班牙物理學家理查德·索萊發現,海洋中浮游生物群落分布類似圖靈斑圖,這是因為浮游生物的密度受它們的食物——浮游植物所影響,這就好像兔子和狐貍的分布關系一樣。

2011年,法國昆蟲學家蓋伊·德奧萊發現,一些生活在地中海地區的收獲蟻會將巢穴中死去的同類的尸體抬到蟻穴入口附近,并堆積成類似圖靈斑圖的尸體堆。被運來的新尸體先被隨意堆放在“墳場”,接下來工蟻會在數小時內將隨意擺放的尸體堆積成整齊的尸體堆。螞蟻尸體被工蟻多次搬運到其他區域,這個過程就像物質在溶液中擴散。工蟻撿起和放下尸體的概率主要由它們探測到的尸體密度來決定:周圍尸體密度越高,螞蟻撿起尸體的概率越小,放下尸體的概率越大。漸漸的,一些尸體堆會越來越大,另一些則會消失。一旦大尸體堆形成,它們的位置就固定下來,不會再變。

2009年,曼因哈特發現,沙漠中沙子漣漪紋路形成過程也類似于“激活劑一抑制劑”模型。在沙漠中,沙粒靠風移動,較多沙粒堆積的區域形成了脊。更高的脊容易從風中捕獲沙粒,但同時也抑制了附近其他區域形成脊。這兩個過程之間的平衡讓沙子形成了均勻分布的漣漪圖案。

18世紀后期到19世紀初,萌發了“生命力論主義”。持這種觀點的人認為,“生命力”是世間所有生命的源動力。不僅如此,他們認為有機物只能由生命創造。圖靈創立的“反應一擴散系統”有力駁斥了“生命力論”,它向人們展示了基本的物理、化學規律就能夠創造出有序、復雜的生命構造。艾倫·圖靈應該被我們記住,因為他在數學上的遠見讓我們多了一個看待自然的角度。

(責任編輯王川)

圖靈模型用于打擊犯罪

人類的社交行為和群體的移動模式,也會無意之中展現出圖靈斑圖樣。犯罪活動的分布就是一個典型例子。每座城市幾乎都有一些地區的犯罪發生頻率遠超其他地區,這些區域被稱為犯罪熱點。美國加利福尼亞大學的數學家馬丁·碩特在洛杉磯警局和長灘警局的犯罪活動地圖數據的基礎上,建立了一個犯罪擴散模型。這個模型中有兩類犯罪熱點:“超臨界犯罪熱點”和“亞臨界犯罪熱點”。碩特解釋說,同一個地區的罪犯彼此之間會競爭,一種犯罪也會催生其他犯罪,這相當于“激活劑”。但長期看來,警察打擊犯罪行為會抑制犯罪數量,所以警察活動就像“抑制劑”。在某個地區加強警力部署可以有效地消除亞臨界犯罪熱點,但只能將超臨界犯罪熱點轉移到周圍區域。因此,這個模型可以告訴警方,在某一區域嚴格巡查能不能起到打擊罪犯的作用。模型還能在一定程度上預測犯罪熱點將在何處形成,并給出較為合理的巡邏路線方案。