『非遺』的美與魅

多彩貴州的魅力,很大一部分蘊藏于隱秘在山水之間的村落中。

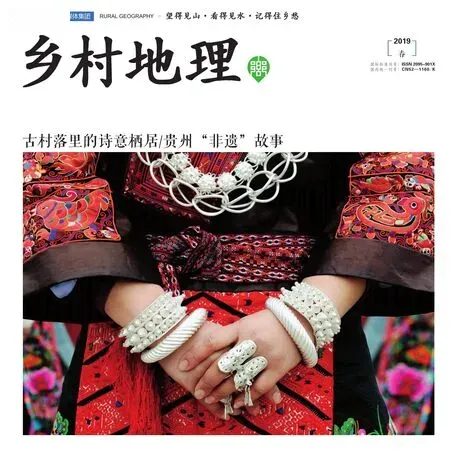

這些村落或古樸靜謐、或風情濃郁、或勾起鄉(xiāng)愁。走進其中,側(cè)耳可聽悠揚婉轉(zhuǎn)的侗族大歌;眺目可看鱗次櫛比的吊腳樓群;伸手可摸巧奪天工的銀飾刺繡……行走貴州,你的所見所聞所感,一不留神便會遇上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(以下簡稱非遺)。

非遺,因其蘊含的東方智慧、文化意蘊、高超技藝,令世人驚嘆、讓國人自豪。

2007年,黔東南州從江縣小黃村9名侗族大歌小歌手隨同溫家寶總理出訪日本演出引起轟動;

2013年,松桃苗繡『鴿子花旋極圖』被聯(lián)合國選為禮品使用;

2018年,『赤水竹編』非遺傳承人90后女孩楊昌芹亮相全國兩會『代表通道』,讓全國觀眾感受到貴州發(fā)展的自信。

豐富的非遺文化,讓多彩貴州更加添彩。

貴州是一片非遺沃土。截至目前,貴州省共有人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)2項,國家級非遺項目85項140處,省級561項709處、市(州)級1455處、縣級4151余處。

如何讓非遺發(fā)揮更大的作用?如何使非遺融入社會、融入生活、融入時代?貴州在不斷探索。

銀飾鍛制、竹編、古法植物染、苗族刺繡織錦等,在貴州,傳承人在繼承古法技藝的基礎上創(chuàng)新轉(zhuǎn)化,創(chuàng)造出一系列非遺衍生品,再通過市場開拓和品牌運作,讓非遺重新煥發(fā)魅力,古老的技藝正逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹赂坏耐緩健?/p>

非遺,使越來越多的民間藝人在保護傳承文化與謀求生計間找到共通。一個個平凡的手藝人,因非遺而使人生熠熠生輝;一項項獨守匠心的非遺工藝,因傳承人的增多而煥發(fā)更強的生命力;非遺中蘊含的中華優(yōu)秀文化,又反哺我們更加熱愛腳下的土地,更加自信地應對生活未來。

今年是我國加入聯(lián)合國教科文組織《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》15周年,非遺保護理念正日益深入人心,讓我們讀懂非遺之美,傳承文化根脈,共筑民族未來。