低鈣腹膜透析液對慢性腎衰竭患者鈣磷代謝及血清全段甲狀旁腺激素水平的影響

李蕓,鄭朝霞,段麗萍

鈣磷代謝紊亂是慢性腎衰竭(chronic renal failure,CRF)患者常見癥狀,CRF患者經腹膜透析(peritoneal dialysis,PD)后雖可改善氮質血癥,但仍存在鈣磷代謝紊亂。為預防及糾正CRF患者低鈣、高磷狀態,臨床常在透析液中增加鈣磷結合劑,但上述方法會導致患者出現高鈣血癥、繼發性血管和軟組織鈣化[1]。目前,臨床主要采用低鈣腹膜透析液(low calcium peritoneal dialysate,LCD)行PD以預防高鈣血癥發生,防止心血管鈣化,降低死亡率,但長期采用LCD透析者又易繼發甲狀旁腺功能亢進[2];此外,部分CRF伴低鈣血癥患者采用LCD透析后可引發高磷血癥。本研究旨在探討LCD對CRF患者鈣磷代謝及血清全段甲狀旁腺激素(intact parathyroid hormone,iPTH)水平的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準 納入標準:(1)采用維持性腹膜透析(CAPD)治療:腹膜透析液2 L/周期,交換3~4次/d;(2)年齡>18歲;(3)規律隨訪時間>1年。排除標準:(1)近3個月內存在腹膜炎而無法進行PD者;(2)合并嚴重傳染性疾病、腫瘤及血液系統疾病者;(3)隨訪數據不完整者;(4)使用擬鈣劑或行甲狀旁腺切除術者。

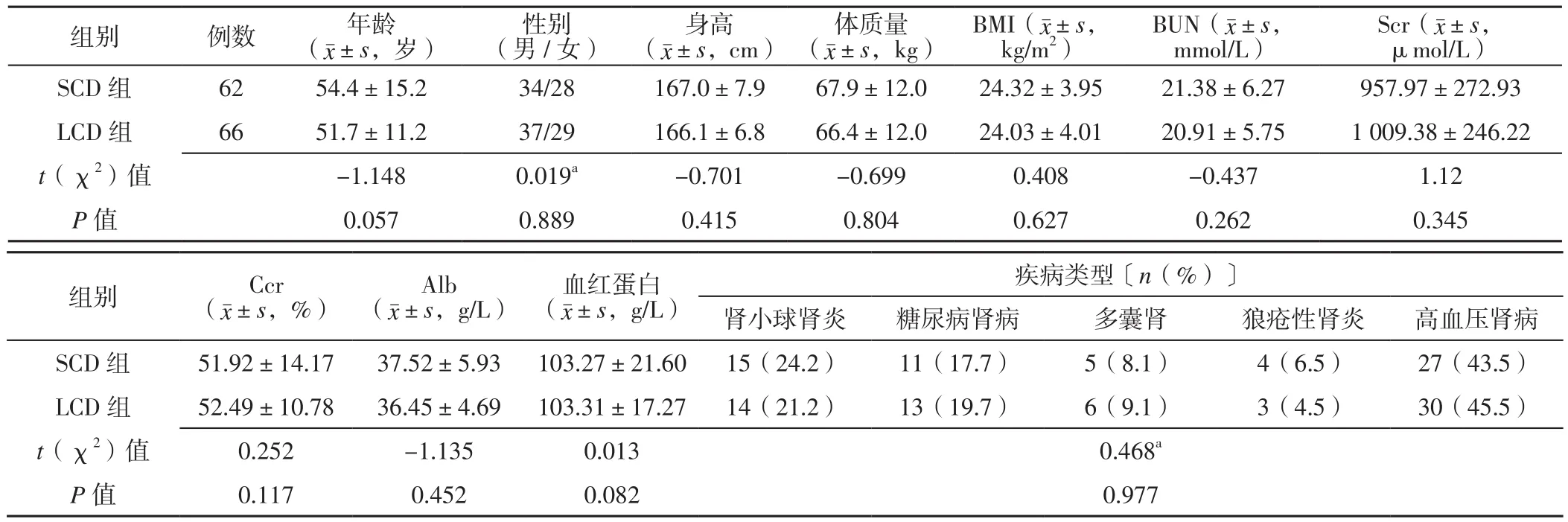

1.2 一般資料 選取2015年2月—2018年12月邯鄲市中心醫院腎內科收治的CRF患者128例,均接受透析治療并完成隨訪,其中連續采用標準鈣腹膜透析液(standard calcium peritoneal dialysate,SCD)透析>12個月的62例患者作為SCD組,連續采用LCD透析>12個月的66例患者作為LCD組。兩組患者年齡、性別、身高、體質量、體質指數(BMI)、尿素氮(BUN)、血肌酐(Scr)、內生肌酐清除率(Ccr)、白蛋白(Alb)、血紅蛋白、疾病類型比較,差異無統計學意義(P>0.05,見表1),具有可比性。

1.3 治療方法 根據《慢性腎臟病骨代謝及其疾病的臨床實踐指南》[3]建議結合患者血鈣、磷、iPTH水平有針對性地給予鈣磷結合劑、活性維生素D,其中鈣磷結合劑首選碳酸鈣,存在反指征者選用碳酸鑭。對于血磷>1.77 mmol/L者,囑其常規低磷飲食,并給予碳酸鈣咀嚼片(陜西步長制藥有限公司生產,國藥準字H61020054)2~6片/d,餐中嚼服。iPTH水平為300~500 ng/L者給予骨化三醇(上海羅氏制藥有限公司生產,國藥準字H20140598)1.0 μg/次;iPTH水平為501~1 000 ng/L者給予骨化三醇2.0 μg/次;iPTH水平>1 000 ng/L者給予骨化三醇4.0 μg/次;均2次/周,口服。SCD組患者腹膜透析液成分:鈉離子濃度132 mmol/L,氯離子濃度96 mmol/L,鈣離子濃度 1.75 mmol/L,鎂離子濃度 0.25 mmol/L,乳酸鹽40 mmol/L;LCD組患者腹膜透析液成分:鈣離子濃度1.25 mmol/L,其他成分與SCD組相同。

1.4 觀察指標

1.4.1 鈣磷代謝指標 分別于透析前及透析后4周、12個月晨起抽取患者空腹靜脈血2~3 ml,使用Thermo離心機4 000 r/min離心10 min(離心半徑50 cm),取血清;采用HITACHI 7600型全自動生化分析儀檢測患者鈣離子濃度、磷離子濃度,并計算鈣磷乘積;采用電化學發光免疫分析法檢測血清iPTH水平,并統計iPTH水平達標率,以血清iPTH水平介于 150~300 ng/L 為達標[3]。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general information between the two groups

1.4.2 并發癥及預后 觀察LCD組患者隨訪1年并發癥發生情況及預后,并發癥主要包括低鈣血癥、抽搐、低血壓、肌肉疼痛,預后主要包括心血管事件、死亡等。

1.5 統計學方法 應用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析,符合正態分布的計量資料以(x ±s)表示,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗;計數資料分析采用χ2檢驗;重復測量數據采用雙因素重復測量方差分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 鈣磷代謝指標 時間與方法在鈣離子濃度、磷離子濃度、鈣磷乘積上存在交互作用(P<0.05);時間在鈣離子濃度、磷離子濃度、鈣磷乘積上主效應顯著(P<0.05),方法在鈣離子濃度上主效應顯著(P<0.05),方法在磷離子濃度、鈣磷乘積上主效應不顯著(P>0.05);LCD組患者透析12個月鈣離子濃度、磷離子濃度低于SCD組,鈣磷乘積小于SCD組,差異有統計學意義(P<0.05,見表2)。

2.2 血清iPTH水平及達標率 時間與方法在血清iPTH水平上無交互作用(P>0.05),時間、方法在血清iPTH水平上主效應不顯著(P>0.05)。兩組患者透析前及透析4周、12個月iPTH達標率比較,差異無統計學意義(P>0.05,見表3)。

2.3 并發癥及預后 LCD組患者隨訪期間無一例出現低鈣血癥、抽搐、低血壓、肌肉疼痛及心血管事件、死亡等。

3 討論

礦物質和骨代謝異常(MBD)是CKD常見癥狀,低鈣血癥是終末期腎臟病患者的主要特征,既往PD患者透析液中鈣離子濃度高于人體正常鈣離子濃度,目的是有效糾正患者低鈣狀態,但近年研究發現,高鈣透析液并不能降低PD患者MBD發生率,而長期應用高鈣透析液反而會增加患者高鈣血癥及血管軟組織轉移性鈣化發生風險[4]。

張炯等[5]研究發現,LCD可預防高鈣血癥發生,且不會增加低鈣血癥發生風險。YOUNG等[6]研究表明,高鈣離子透析液與透析患者全因死亡率和心血管事件發生風險增加有關。2012年DOPPS研究顯示,我國PD患者高磷血癥患病率為47.4%,血磷離子達標率僅為38.5%[7-8]。長期高磷狀態可導致CRF患者出現礦物質和骨代謝異常、繼發性甲狀腺功能亢進。相關研究發現,高磷血癥是導致CRF患者心臟瓣膜、血管和軟組織轉移性鈣化的始動因素,也是導致CAPD患者死亡的獨立危險因素[9]。《KDIGO臨床實踐指南慢性腎臟病、礦物質和骨異常的診斷、評估、預防和治療》[10]指出,血液透析或腹膜透析患者透析液鈣離子濃度為1.25 mmol/L。

本研究結果顯示,時間與方法在鈣離子濃度、磷離子濃度、鈣磷乘積上存在交互作用;時間在鈣離子濃度、磷離子濃度、鈣磷乘積上主效應顯著,方法在鈣離子濃度上主效應顯著;LCD組患者透析12個月鈣離子濃度低于SCD組,與WEINREICH等[11]研究結果一致,表明LCD可有效改善CRF患者鈣離子代謝,分析其原因為鈣離子轉運主要取決于腹膜透析液的對流和分散,當機體血漿鈣離子濃度>1.5 mmol/L時,LCD可促進鈣離子進入透析液并從體內帶出;當機體血漿鈣離子濃度<1.0 mmol/L時,LCD除提供鈣離子來源外,還可防止機體從透析液中吸收鈣,進而保證患者血鈣穩定。本研究結果顯示,LCD組患者透析12個月磷離子濃度低于SCD組,與相關研究結果一致[12-13],分析其原因可能為部分SCD患者因高鈣血癥無法應用碳酸鈣而更換用碳酸鑭進行降磷治療,但碳酸鑭為非醫保報銷范圍內藥物,價格昂貴,患者多因沉重的經濟負擔而未規律服藥。本研究結果還顯示,LCD組患者鈣磷乘積小于SCD組,表明LCD在改善CRF患者鈣磷代謝紊亂方面優于SCD。

表2 兩組患者透析前后鈣磷代謝指標比較(x±s)Table 2 Comparison of indicators of calcium-phosphorus metabolism between the two groups before and after dialysis

表3 兩組患者透析前后血清iPTH水平及達標率比較Table 3 Comparison of serum level and control rate of iPTH between the two groups before and after dialysis

目前,臨床治療高磷血癥以減少磷攝入量、應用鈣磷結合劑、增加透析液中磷清除率為主,但鈣磷結合劑易導致血鈣升高、血管及軟組織鈣化等,因此并不適用于合并高鈣血癥、高磷血癥患者。既往研究報道,邯鄲地區CAPD患者經LCD聯合口服碳酸鈣及骨化三醇治療后鈣磷代謝明顯改善,低轉運骨病發生率降低[14]。

繼發性甲狀旁腺功能亢進是CRF患者礦物質-骨代謝紊亂的重要表現,不僅對骨骼造成嚴重損傷,還會加重鈣磷代謝異常。近年來,活性維生素D及鈣磷結合劑在臨床中應用廣泛,導致高鈣血癥發生率升高,進而致使甲狀旁腺功能受抑制,iPTH分泌減少。相關研究表明,iPTH水平<150 ng/L提示骨形成及轉運能力降低,低轉運骨病發生率升高,進而嚴重影響患者的生存質量[15]。本研究結果顯示,時間與方法在血清iPTH水平上無交互作用,時間、方法在血清iPTH水平上主效應不顯著,且兩組患者透析前及透析4周、12個月iPTH達標率間無統計學差異,表明LCD有利于維持CRF患者血清iPTH水平及甲狀旁腺功能穩定,進而維持患者正常骨鈣質轉運,與既往研究結果一致[16]。本研究結果還顯示,LCD組患者隨訪期間無一例出現低鈣血癥、抽搐、低血壓、肌肉疼痛及心血管事件、死亡等,提示LCD用于CRF患者的安全性較高。

綜上所述,LCD可有效改善CRF患者鈣磷代謝,有利于維持患者血清PTH水平及甲狀旁腺功能穩定,且安全性較高;但本研究樣本量較小、隨訪時間較短,因此不同鈣離子濃度腹膜透析液對長期PD患者鈣磷代謝的影響還需前瞻性、隨機、雙盲、對照、大樣本臨床研究進一步證實,以更好地指導臨床制定個體化透析方案,提高PD患者存活率。