香型軟米水稻新品系“上師大18號”與“秀水134”試種比較試驗簡報

錢益芳 陳 燕 金 燕 張 俊 張桂琴 張 晴 金耀銘

(1上海市青浦區農業技術推廣服務中心 201700;2上海市青浦區金澤鎮農業綜合服務中心 201718)

“上師大18號”是以“光明粳2號”與“青香軟粳”雜交,再與“光明粳2號”連續回交三代后選育的水稻新品系。“上師大18號”屬于香型軟米水稻,這是因為“上師大18號”在選育期間,利用分子標記輔助篩選保留了軟米基因,故“上師大18號”稻米中不僅含有與“青香軟粳”相同的純合軟米基因,還保留了與“光明粳2號”和“青香軟粳”相同的香味基因,故其更符合上海市民的口感要求。因此,為了解“上師大18號”在上海市青浦區種植的豐產性和適應性,筆者從2016年至2018年連續3年進行了“上師大18號”和目前上海市主栽水稻品種“秀水134”的試種比較試驗。現將相關試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 供試水稻品種

參試水稻品種為“秀水134”和“上師大18號”,兩個品種均為常規稻。

1.2 試驗基本情況

試驗設在上海市青浦區農業技術推廣服務中心的科技創新基地內進行。試驗田前茬均為冬季深翻休閑田,田塊土壤為青紫泥,土壤肥力中等。水稻全生育期每667 m2純氮施用量為19 kg左右。

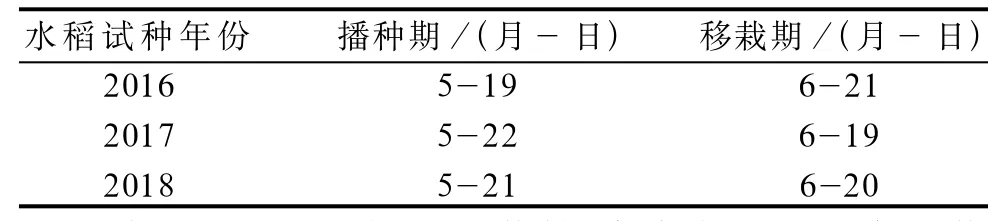

水稻種植采用大苗育秧,秧田每667 m2播種量為35 kg;采用人工移栽,行株距為17 cm×15~17 cm,每穴栽3~4株。2個水稻品種播種和移栽,在不同年份的播種、移栽時間見表1。

表1 2016-2018年2個水稻品種的播種、移栽時間

移栽后調查田間基本苗數,定點考查水稻在田苗數和苗高;成熟期調查有效穗數,兩個品種各取20穴(2個取樣點)植株,室內考查株高、穗長、每穗粒數、千粒重并計算理論產量。水稻成熟后測定實產。

2 結果與分析

2.1 生育期

由表2可知,盡管不同年份間“上師大18號”的全生育期長短有所差異,但“上師大18號”每年的全生育期均比“秀水134”短。其中,2016年兩個品種的全生育期差異最大,相差30 d,2017年兩者相差13 d,2018年兩者相差14 d,3年平均“上師大18號”的全生育期比“秀水134”短19 d。

表2 2016-2018年2個水稻品種的生育期比較

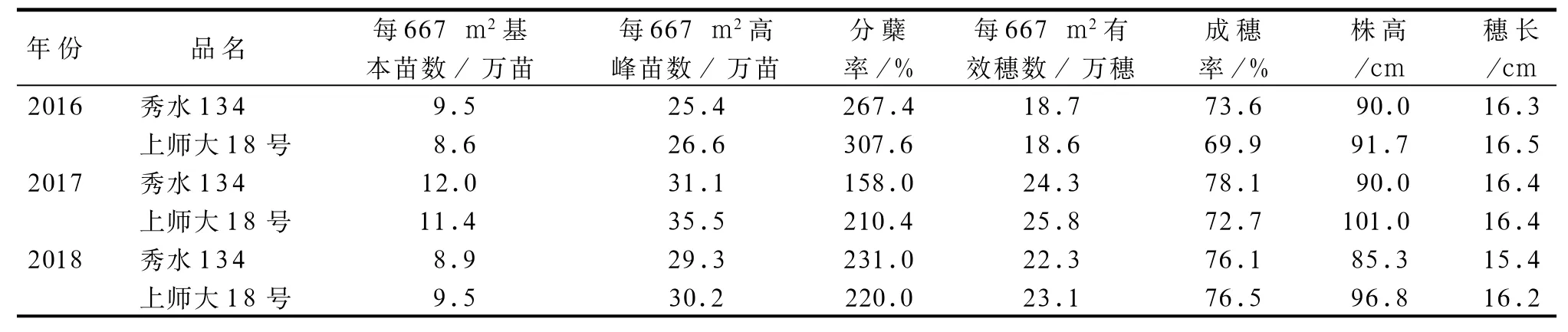

2.2 主要農藝性狀

由表3可知,“上師大18號”的每667 m2基本苗數(8.6萬苗、11.4萬苗、9.5萬苗)與“秀水134”(9.5萬苗、12萬苗、8.9萬苗)接近;高峰苗數“上師大18號”3年中每年均高于“秀水134”,尤其是2017年,差異較大;分蘗率2個品種各年份間差異都較大,2016、2017年“上師大18號”都顯著高于“秀水134”,2018年“上師大18號”略低于“秀水134”;有效穗數2個品種各年份間差異較大,但每年2個品種的有效穗數都較為接近;成穗率2016、2017年“上師大18號”低于“秀水134”,2018年“上師大18號”則略高于“秀水134”;株高“上師大18號”每年都高于“秀水134”;穗長2個品種每年的數據均較為接近。

表3 2016-2018年2個水稻品種的主要農藝性狀比較

2.3 產量及產量結構

由表4可知,每穗總粒數和每穗實粒數“秀水134”每年均高于“上師大18號”;結實率2016、2018年“上師大18號”略高于“秀水134”,2017年“上師大18號”略低于“秀水134”;千粒重“上師大18號”每年均明顯高于“秀水134”,“上師大18號”3年平均比“秀水134”重10.53%;理論產量“上師大18號”2017-2018年高于“秀水134”,實際產量比較“上師大18號”每年均高于“秀水134”,實際產量“上師大18號”3年平均比“秀水134”增產6.78%。

3 小 結

試驗結果表明,“上師大18號”在上海市青浦區種植,全生育期3年平均比目前上海市主栽的常規水稻品種“秀水134”短19 d,故從生育進程來看,“上師大18號”在上海市可作為介于國慶稻和類似“秀水134”的晚熟稻之間的水稻品種進行種植。實際產量“上師大18號”每年均高于“秀水134”,綜合分析2個水稻品種的農藝性狀和產量性狀可知,“上師大18號”的實際產量高于“秀水134”的原因是“上師大18號”具有較高的千粒重。

表4 2個水稻品種在不同年份的產量及產量結構

綜合分析,“上師大18號”全生育期短,產量高,且屬香型軟米,比目前上海市主栽的常規水稻品種“秀水134”具有更好的口感,更符合上海市民的口感要求。因此,“上師大18號”在上海市有較好的推廣應用前景。