基于SWMM模型的城市非點源污染研究進展述評

焦春蛟,呂謀,張士官,宋杰

(青島理工大學環境與市政工程學院,山東青島266033)

非點源污染指在非特定的地點各類固態或可溶性污染物通過雨水沖刷進入水體從而導致水體富營養化、水體黑臭和飲用水源污染[1]。非點源污染主要包括城市、農業、植被區及道路非點源污染[2]。依據國內學者研究現狀,中國某些水域存在嚴重非點源污染,嚴重性甚至超過了點源污染[3]。 1971年美國國家環境保護局 (EPA) 推出城市動態降雨-徑流模型(SWMM),該模型可模擬城市水文和水質等多種方面[4],自推出以來,在城市非點源污染研究方面應用越來越廣泛。

1 城市非點源污染來源

1.1 城市地表徑流

非點源污染的形成主要是由于污染物的積累和沖刷致使水體收納污染水,而雨水徑流是最大元兇[5]。城市化進程的不斷發展引起土地利用/覆被變化,這對城市的水環境質量造成消極影響[6]。其中一方面則表現為:降雨 時地表徑流流量增大,峰值提高,徑流歷時延長[7~8]。Rouge Project[9]研究中指出,1964—1995年間,Upper Rough流域的年均洪峰流量增加了數倍;Corbett等[10]的研究也表明,美國森林地區比城市地區的年平均徑流量小很多。城市人類活動頻繁導致地表污染物累積較多,雨水流經城市地表,將地面積累的一些污染物質沖刷匯聚在一起排入水體造成了水體非點源污染[11]。據美國官方研究,城市地表徑流已成為美國湖泊、河流三大污染來源中的一個[12]。

此外,初期沖刷效應是城市徑流污染中的重要問題。降雨初期地表徑流沖刷地表累積污染物,沖刷前期污染物濃度較高,隨著時間的推移,后期徑流污染物濃度遠小于前期,這種現象就叫做初期沖刷效應,這種雨水叫做初期雨水。初期沖刷效應和初期雨水是地表徑流污染的最大元兇,所以很多學者對其進行了研究:李治源等[13]研究了蘇州古城磷的初期沖刷效應;付國楷等[14]對滇池流域某小區進行了徑流水質及初期沖刷規律研究;鐘登杰等[15]則對初期雨水污染及治理進行了綜述,通過對比雨水棄流、綠色屋頂等措施,給出了處理方案。

1.2 大氣的干濕沉降

干沉降是無降雨時,氣溶膠粒子沉降的過程。大氣氣溶膠體系中分散著各種大氣顆粒物[16],包括沙塵、各種揚塵;燃燒產生的碳黑;少量金屬元素及氣態污染物轉化生成的硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽等[17]。空氣中的污染物通過干沉降直接降落到地表,后經雨水徑流進入水體導致污染。濕沉降是大氣中的污染物通過雨水的淋洗作用直接或間接進入水體造成非點源污染。酸雨就是濕沉降造成的最典型危害,中國已成為全球第三大重酸雨區[18]。

1.3 其他來源

城市非點源污染來源眾多,賀纏生[19]、宮瑩[20]等人認為,人類活動或者廢棄物堆砌等原因造成城市原始下墊面遭到破壞,導致污染物不能留在原地,在沖刷作用下造成非點源污染。廖暉、隋軍[21]研究中提出,排水系統也是非點源污染的一個來源。Bacho[22]、Saget[23]等人對分流和合流制排水系統進行了運行對比,結果表明,雨污合流系統相對分流系統,徑流污染更為嚴重。車伍等人[24]對合流制改造及污染控制的研究表明中國合流制溢流污染還存在著巨大隱患。有許多研究證明[25-28],農藥和化肥的過度使用、農業污水灌溉、畜牧及野生動物病原性排泄物,同樣是非點源污染的重要來源。

2 城市非點源污染影響因素

2.1氣候狀況

降雨強度、大氣污染狀況、干旱天數是3個影響城市非點源污染的主要因素。降雨強度決定著徑流對地表污染物沖刷的強度,國內有研究者在西安[29-30]、重慶[31]等地的研究均可證明:降雨特征嚴重影響著徑流污染物濃度;初期雨水污染狀況與大氣中污染物種類和含量密切相關;晴天時,大氣污染物干沉降、路面磨損、地表侵蝕等引起地表積累,晴天天數越長污染物積累量越大。

2.2 降雨時空分布及下墊面狀態

非點源污染受到降雨時空分布、下墊面狀態等影響,不同時空分布可能影響降雨大小及地表沖刷情況,這使得非點源污染不確定性較強。張文婷等[32]對降雨徑流時空動態分布進行了研究,研究發現不同時空,污染物濃度變化情況不同;侯立柱[33]等在關于北京城區不同下墊面的水質比較中表明如果城區土地類型存在差異,雨水徑流水質也會存在差異。

此外,污染物狀態、屬性、遷移等特征也同樣會對非點源污染產生影響。

3 基于SWMM模型的城市非點源污染研究進展

3.1 模型介紹

非點源污染是一個比較寬泛的概念,涉及生成、遷移、轉化等一系列反應,所以研究涉及諸多模型的使用。由圖1可知,研究非點源污染大致需要水文模型、土壤侵蝕模型、污染物遷移轉化模型這三類,其中水文模型是研究的重點,也是最重要的一個。

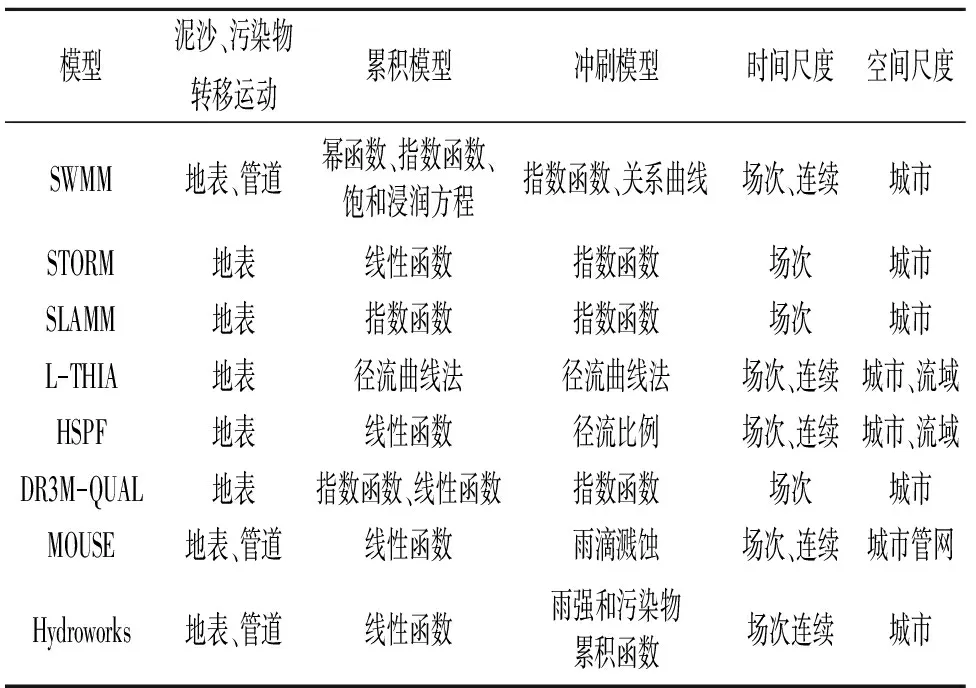

國外針對暴雨徑流引發非點源污染的情況,開發了SWMM、STORM、SLAMM、L-THIA、HSPF、DR3M-QUAL、MOUSE等模型,軟件對比見表1[34-35]。暴雨洪水管理模型(SWMM)是美國環保署(EPA)開發的一個動態降水-徑流模型,由計算繪圖等服務模塊和徑流、輸送、擴展輸送和儲存4個計算模塊構成[36]。SWMM 靈活性較好,可模擬短期單場和長期連續降雨,可模擬不同時間步長每個時刻的水質水量;SWMM 不僅可以模擬各種管道、河流流動過程,也可模擬地表徑流及排水管網水質[37]。另外,SWMM 模型免費下載且代碼開源[38],在國內外均得到廣泛應用[39-40]。綜上所述,SWMM 是當前階段地表徑流污染研究最佳的模型選擇。

表1 城市非點源污染模型比較

3.2 國外應用現狀

通過在Web of Science 以“non point source pollution”為關鍵詞對1998—2018年文獻數據進行檢索,得到7 141篇檢索結果,將結果以國內外數據發文量形式呈現并作圖,觀察圖2可以明顯發現中國非點源污染研究起步較晚于國外,所以基于SWMM的應用也更晚。

現今階段,國外不僅限于對SWMM 模型的直接應用,還有更多是關于模型耦合開發、模型參數校準、模型應用尺度和模型建立分辨率的研究。

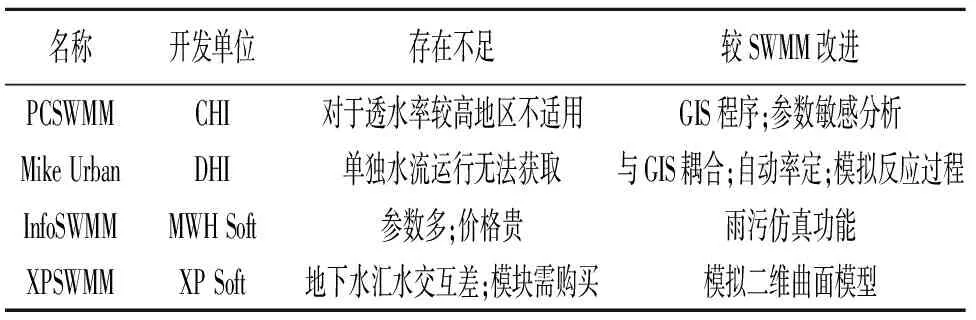

非點源污染負荷估算方面,Jang[41]、Tsihrintzis[42]、Temprano[43]等人都對某區域污染負荷進行了評估,結果表明SWMM 模型提高了水文影響評估準確性。Davis[44]、Hurley[45]等均對LID設施進行了研究,結果表明 LID對雨水中的污染物有去除效果。Barco等[4]在南加州217 km2集水區對SWMM 模型進行參數靈敏度分析,將模型應用于大尺度區域并校準以得到更準確的輸出結果。Lee等[46]比對HSPF和SWMM模型在小流域進行非點源污染試驗,結果表明,SWMM更適合小尺度區域。此外,國外對于SWMM模型與GIS等其他工具的耦合研究很是重視,眾多組織開發出了PCSWMM、Mike Urban、InfoSWMM、XPSWMM等衍生模型,見表2。Barco[4]研究中也提到SWMM與GIS耦合應用對于大尺度區域非點源污染的研究效果更好。

表2 SWMM衍生模型

3.3 國內應用現狀

20世紀80年代,非點源污染在國內得到重視,約1990年,中國才開始出對SWMM模型應用。現今階段,中國對于模型空間尺度及模型參數等方面的研究越來越多,但研究不夠精細、深入。鄧陳寧[47]在3種空間尺度下研究LID設施削減污染物負荷量效果,結果只給出了3種尺度區域的共性,并未提出存在的差異。趙冬泉等[48]在城市徑流污染模擬的參數靈敏度分析中運用摩爾斯分類篩選法對模型水質參數進行局部靈敏度分析,結果顯示不透水區域累積和沖刷參數靈敏度較高。同時國內模型開發也處于一個起步階段。趙冬泉等[49]將GIS與SWMM 模型引擎聯用開發了城市排水系統數字化管理平臺(Digital Water)。

4 問題與展望

SWMM 模型經過多次版本更新,功能已經越來越完善,但仍然存在各種問題和不足。中國對SWMM 的應用也存在諸多問題和難點,下面是對這些問題的總結及對未來的展望。

a) 國內相關數據缺乏。國內SWMM 建模數據需要通過購買或者研究人員親自調查收集,需要大量資金、時間投入。相關部門應積極建立相關數據庫,完善信息公開制度;學者專家應大力開發適應數據不足的計算方法,從兩方面應對中國當前情況。

b) 模型不能對地表及管道內發生的生化反應和泥沙運動準確模擬。泥沙吸附污染物,轉移過程發生反應,生化反應嚴重影響著污染物負荷的估算,對泥沙運動及地表和管道內發生的生化反應的研究是一個難點,也是污染物模擬的關鍵點。SWMM為開源模型,各專家學者可以對SWMM進行二次開發,加入生化反應或泥沙運動模塊,亦或者與其他軟件進行耦合,達到研究目的。

c) 與其他模型和軟件的耦合應用有待研究。現階段中國SWMM 模型與其他模型耦合更多應用于城市內澇等方面,關于城市非點源污染的模型耦合研究較少,且自主研發并能大面積推廣的模型較少。

隨著中國對非點源污染關注度越來越大,相關軟件的開發和耦合也會越來越多,要學習和吸取國外經驗,逐漸開發出適合本國情況的軟件,解決中國水環境污染問題。

5 結論

城市非點源污染對水環境的污染十分嚴重,計算機模型是研究非點源污染的重要工具,SWMM模型即為其中之一。現今階段,中國對非點源污染的研究還落后于國外,中國建模數據難以獲得,研究者投入的時間和精力都比較多,隨著非點源污染越來越受到重視,相關單位建立數據庫和數據公開也成了可能。隨著計算機模擬技術的發展,SWMM模型的二次開發和模型耦合會取得較大進展,管道內物質生化反應和運動模擬也會逐步實現。總之,雖然現階段中國非點源污染還比較落后,但隨著政策完善、科技進步,中國水環境治理研究將取得大發展。