1980—2015年中山市基塘景觀時空變化及驅動因素

蕭煒鵬, 龔建周, 魏秀國

1980—2015年中山市基塘景觀時空變化及驅動因素

蕭煒鵬1,2, 龔建周1,*, 魏秀國2

1. 廣州大學地理科學學院, 廣州 510006 2. 廣東財經大學地理與旅游學院, 廣州 510320

進行基塘土地利用景觀變化及驅動力研究, 可為保護這種特殊農業生態系統提供研究支持。以中山市作為研究區, 運用1980—2015年5期中山市土地利用矢量圖和統計年鑒數據, 探明基塘景觀時空變化及其驅動因素。結果表明: ①中山市基塘外部面積上經歷了一個倒“U”型的發展, 即先增長后衰減。②城鄉工礦、居民用地和基塘用地重心發生變化并存在一定互斥; ③城鎮化的建設為中山市基塘大幅縮減的第一主因, 另外產業結構的調整升級、飲食結構變化、政策導向也影響了基塘的發展。④基塘系統內部的基面作物種植結構、基面與魚塘比例也發生了變化; ⑤其相對經濟效益及生態效益發生削弱, 中山市基塘未來發展方向也應更多與現實發展和社會需要相結合。作為中國特殊的傳統農業生態系統模式, 基塘系統保護勢在必行。

基塘景觀; 時空變化; 驅動因素; 統計年鑒; 中山市

1 前言

珠江三角洲地區河網密布、多河流沖積形成的地貌, 其土壤肥沃、水源充足給農業發展帶來便利; 但同時也因季節性雨澇災害頻繁, 影響農產品產量。此外, 珠江三角洲歷來人口稠密, 土地利用供需較緊張, 需發展一種集約程度較高、更有效率的農業生產模式以滿足當地的自然和社會經濟條件, 于是基塘生態系統應運而生。該系統將原本難以開發的積水凹地開挖, 組成了水陸立體種養體系, 使陸地生態系統和淡水生態系統相互作用、既相互獨立又相互聯系[1]。隨著社會經濟的迅速發展, 基塘農業在面積數量、結構模式、社會功能等方面發生了較大的變化; 昔日傳統的良性循環基塘農業在發展后期會出現諸如面積縮減、忽視基面種植和生產、基水比例失調、魚塘變淺、水質富營養化等生態問題[2]。對基塘景觀時空變化及其驅動因子分析, 探明基塘農業的發展趨勢, 為保護和合理開發這種特殊農業生態系統提供研究支持。

對基塘農業的研究可以追溯到明清時期, 其研究角度可以分為對基塘農業發展歷史的研究[3-5]、對基塘農業空間分布及其變化格局的研究[6-9]、對基塘農業經濟模式的研究[10-12]、以及對基塘農業的生態效益的研究[13-15]。中山市作為珠江三角洲典型基塘分布區之一, 傳統基塘區陸地農田與水塘面積比例為三比七或四比六, 隨著社會城市社會經濟進一步發展, 基塘景觀發生較大變化, 地與塘比例甚至可達“魚塘十之八”[5]。目前, 基塘系統經濟優勢逐漸減弱, 對其生態功能和社會功能的研究逐漸成為了研究的重點方向, 尤其是生態服務功能和遺產文化價值[16-19]。

本文以珠江三角洲基塘系統較典型的分布區—中山市為研究區, 選擇中國改革開放以來重要時間節點的土地利用矢量數據(1980、1990、2000、2010和2015年), 借助ArcGIS中空間分析功能、土地利用動態度模型、土地利用程度指數和統計年鑒, 從土地利用視角分析基塘景觀的時空變化趨勢, 以及探明基塘土地利用景觀變化的驅動因素, 并為中山市基塘發展提供保護與利用對策。

2 研究數據和方法

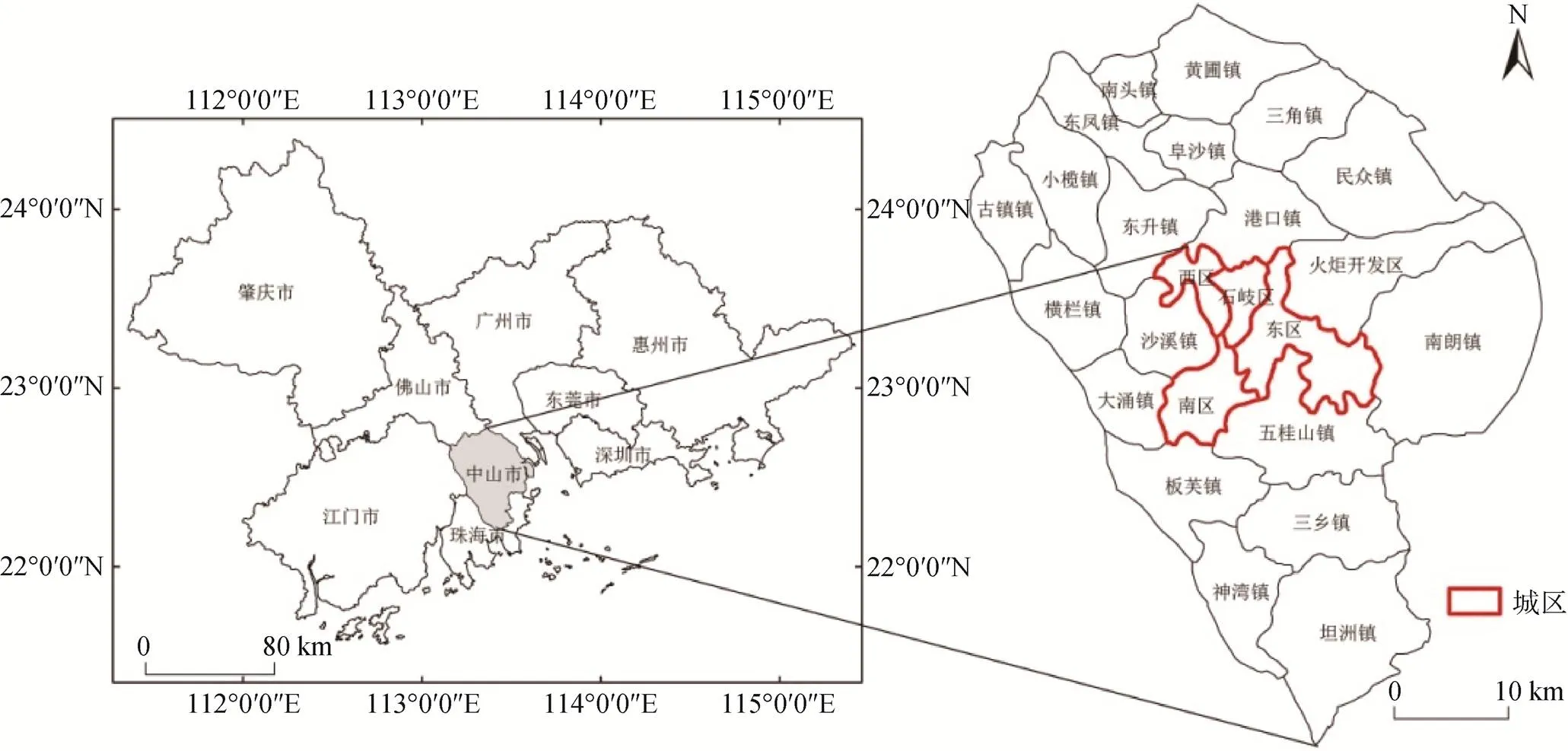

2.1 研究區概況

中山市域面積1800 km2, 位于珠江三角洲中南部偏西, 地處珠江出海, 地理坐標在113°9′—113°46′E, 22°11′—22°46′N, 屬亞熱帶季風氣候區。市境太陽輻射角度大, 太陽輻射能量豐富, 終年氣溫較高, 全市平均溫度為21.8℃, 冬季氣候變化緩和, 無霜期長, 氣溫年際變化不大; 受海洋氣候調節影響, 夏季帶來大量水汽, 降水量大, 年均雨量1748.3 mm;位于廣闊的沖擊平原與番禺、順德、新會相連, 成為珠江三角洲的肥沃區域, 因而有利于農作物的生長成熟。溫度高、濕度大、雨水多的氣候也為熱帶性動植物生長和發展三熟制農業提供了有利條件。河流縱橫交錯, 適合多種魚蝦生長外, 22條主要河流中可通航率達64%, 以西江、北江作為珠江的主要航道, 并擁有廣闊的海域面積, 河海兩大系統相互聯系, 為中山向外溝通與發展提供便利[20]。

2.2 研究數據

中山市域5期鄉村土地利用矢量數據(1980、1990、2000、2010、2015), 由中國科學院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn/Default.aspx)提供。其中, 1980、1990、2000和2010年矢量數據在國家科技支撐計劃、中國科學院知識創新工程重要方向項目等多項重大科技項目的支持下經過多年的積累而建立的覆蓋全國陸地區域的多時相土地利用現狀數據庫, 數據生產制作是以各期Landsat TM/ETM遙感影像為主要數據源, 通過人工目視解譯生成; 2015年數據更新是在2010年數據基礎上, 基于landsat 8 遙感影像, 通過人工目視解譯生成。土地利用類型包括耕地、林地、草地、水域、居民地和未利用土地6個一級類型以及25個二級類型。根據本文研究需要, 合并為水田、旱地、基塘、林地、草地、河流湖泊、海域、城鄉工礦居民用地、其它用地共9種類型。參考課題組前期部分成果和高分辨率影像產品進行目視檢驗, 檢測本數據精度較高, 符合本文研究需要。

輔助圖件包括研究區最新的(2015)行政區劃圖。

社會經濟數據: 中山市統計年鑒數據和年度國民經濟和社會發展統計公報(中山市統計局網址: http://www.zsstats.gov.cn/tjzl/tjnj/)。

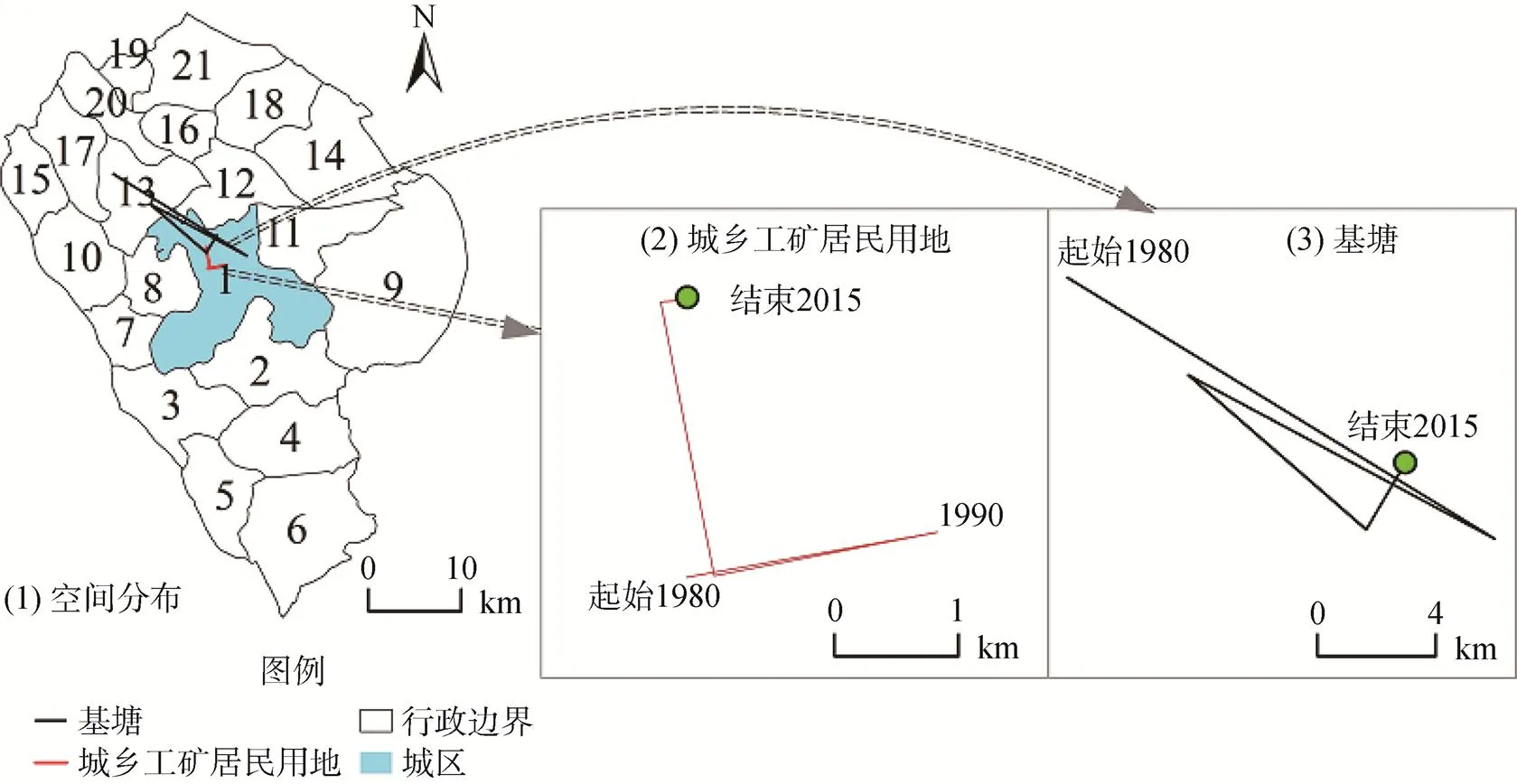

圖1 研究區域行政規劃圖

Figure 1 Study area and its administrative districts

2.3 研究方法

2.3.1 土地利用動態度模型

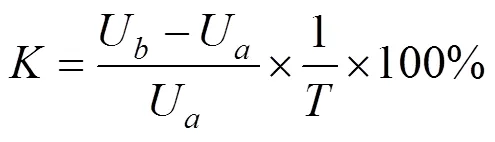

土地利用動態度模型通過計算時間段內土地覆蓋類型動態變化程度, 可用于比較各土地利用類型在不同時間段的變化趨勢與劇烈程度。其公式如下:

式中:為某一土地類型的動態度;U、U分別為研究初期和研究末期某一土地類型的面積;為時間間隔。

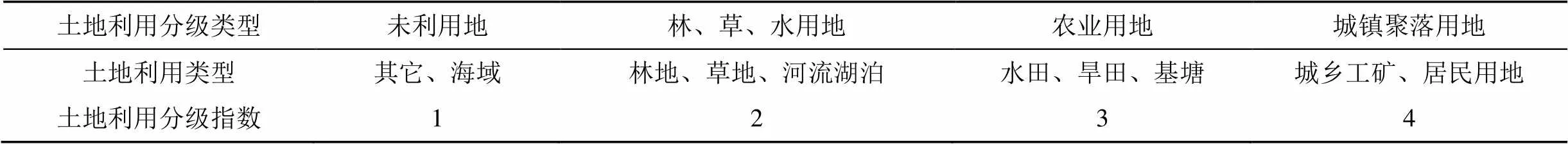

2.3.2 土地利用程度分級

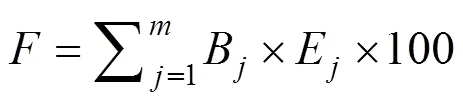

通過計算土地利用程度指數, 可以了解到中山市一定時間段內土地覆被變化情況以及土地綜合利用集約化程度, 參照劉紀遠[21]方法進行, 土地利用程度分級如表1所示, 其公式如下:

式中:為土地利用程度指數;B為第級的土地利用分級指數;E為第級的土地利用類型面積占總面積的百分比;為分級數。

2.3.3 ArcGIS空間分析

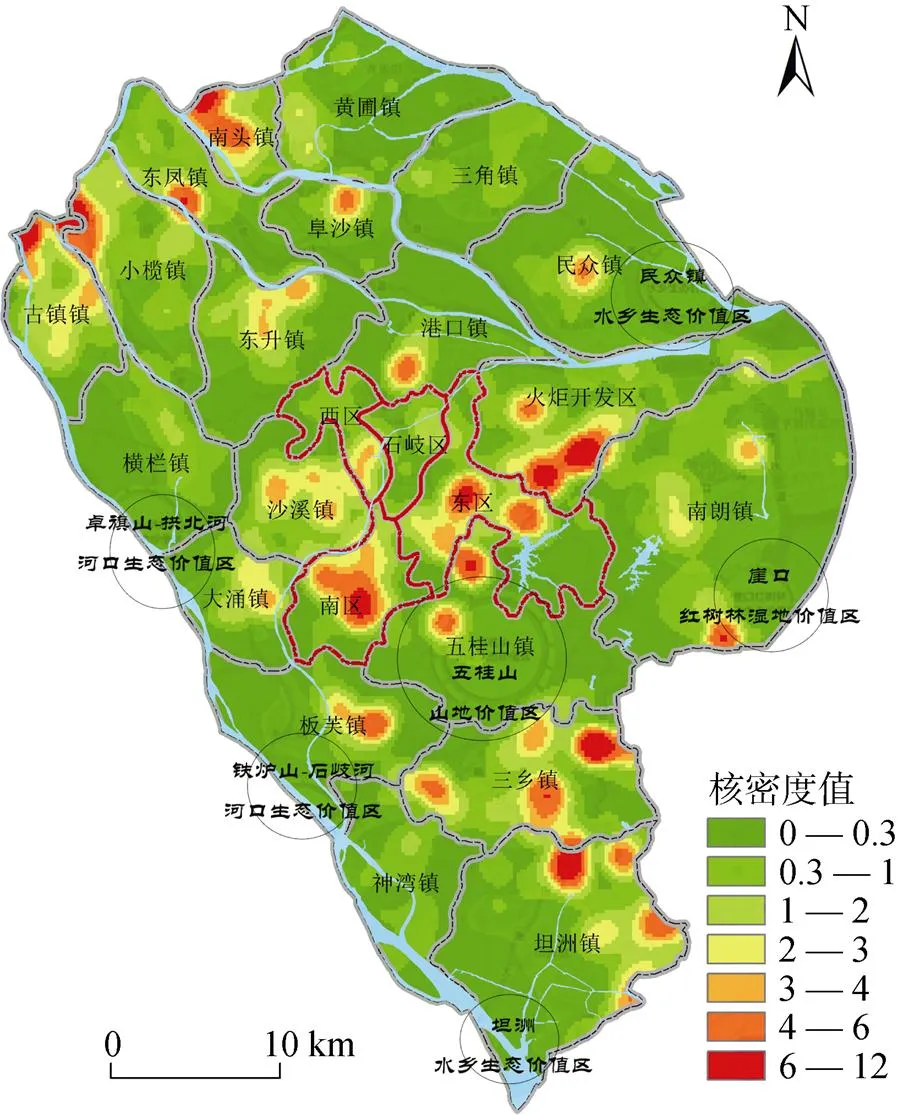

一是, 在ArcGIS中提取不同時期城鄉工礦居民用地、基塘地塊的幾何中心, 將幾何中心點連接成基塘重心移動的軌跡線, 分析其移動方向和距離。二是, 借助ArcMap10.2的分析工具將多年基塘、城鄉工礦居民用地矢量數據進行疊加分析以得出其各自的擴張與縮減區域, 對比基塘縮減區域與城鄉工礦、居民用地的擴張部分即可得到因城鎮化建設而發生基塘面積縮減的比例。三是, 進行核密度分析, 首先將1980—2015年新增城鄉工礦、居民用地(建設用地)矢量文件通過數據管理工具進行要素轉線再轉點; 基于生成的中心點采用核密度工具, 設置搜索半徑1 km以探明新增建設用地在中山市市域聚集分布情況。

3 結果與分析

3.1 中山市土地利用景觀空間與構成變化

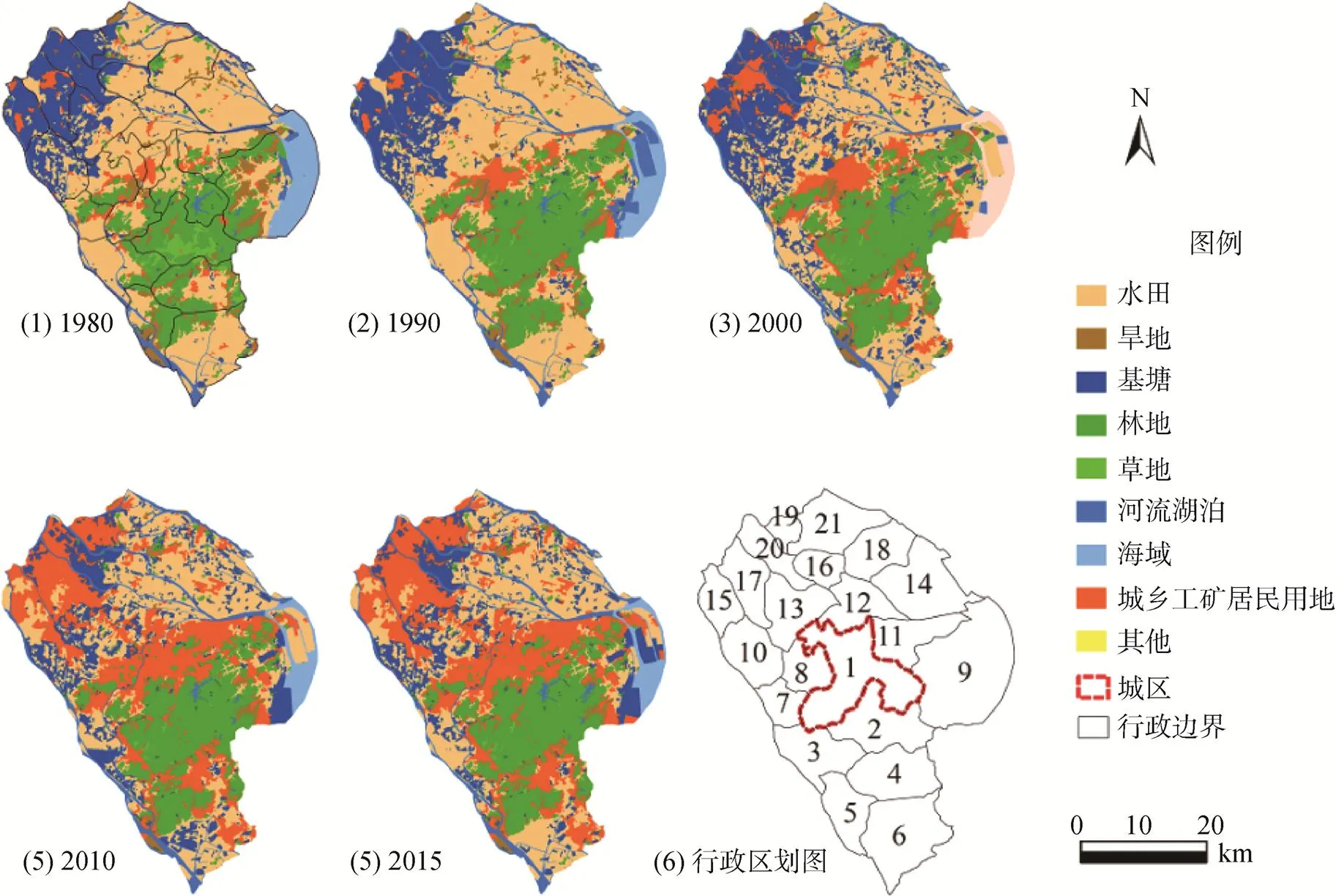

如圖2所示, 1980—2015年間, 中山市土地利用景觀格局發生顯著變化。其中, 城鄉工礦居民用地、水田、基塘最為明顯。①較集中分布于中山市西北部大片的基塘用地, 從1980年開始逐漸縮小, 在2010年后大部分已為建設用地所替代。②2000年前僅零星分布于市域西北部、中部和東南部的城鄉工礦居民用地, 在2000年后迅速擴張, 大量位于市域東北部和部分位于東南部的水田用地為城鄉工礦居民用地占據, 呈東西條帶狀和西北新核心區式的擴張。③可喜的是, 市域中南部的大片森林即五桂山森林區面積并未發生較大縮減, 說明中山市對城市森林資源、生態環境的重視和保護。

表1 土地利用程度分級

圖2 土地利用景觀空間變化

Figure 2 The spatial change of landscape of the land use

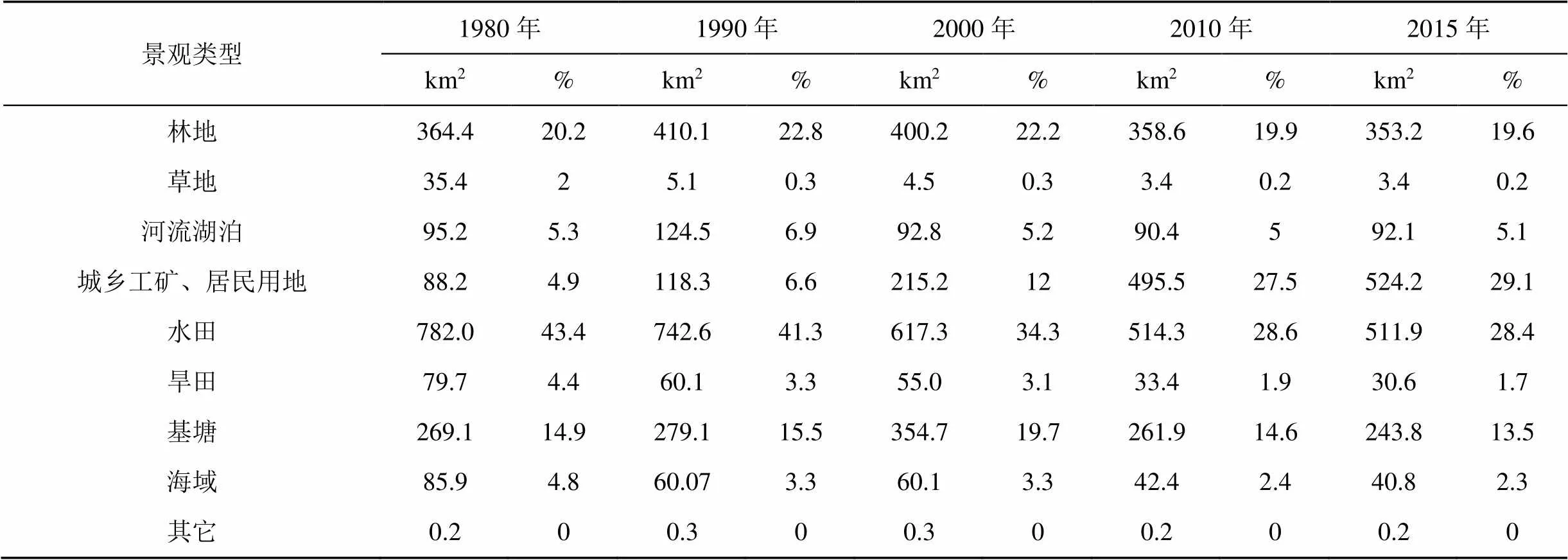

表2 景觀各類型面積(km2)及其比例(%)

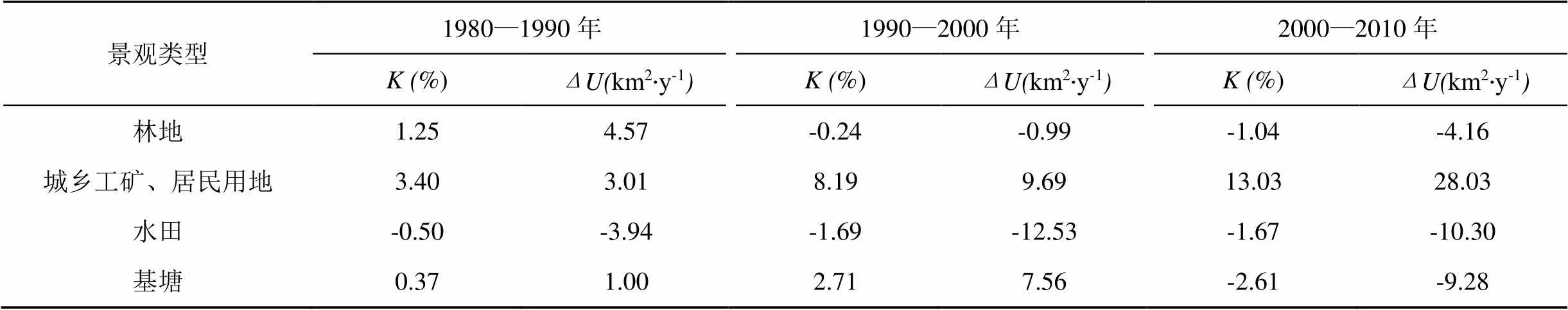

表3 土地利用主要變化類型的動態度K(%)及年均變化面積ΔU(km2?y-1)

表2和表3可知, 林地在1980—1990年間, 年均增加4.57 km2,動態度為1.25%; 隨后的1990—2000、2000—2010年間, 面積持續減少, 年均減少面積為0.99和4.16 km2, 動態度分別為-0.24和-1.04%, 無論是從動態度還是年均面積值動態變化來看, 林地都經歷了一個倒“U”型的發展過程, 曲線轉折的拐點在1990年。相似地, 基塘也經歷了一個倒“U”型的發展, 只是倒“U”的拐點比林地滯后; 從數值來看, 1980—1990、1990—2000和2000—2010年, 年均變化面積依次分別為1.00、7.56和-9.28 km2, 動態度分別為0.37%、2.71%和-2.61%, 可見雖然動態度絕對值在后兩年時段內相差不大, 但基塘實際減少的面積仍然較多(92.9 km2)。

城鄉工礦、居民用地為唯一面積持續增加的類型, 且增幅不斷擴大, 如在由遠及近的三個時段內, 年均增加面積分別是3.01、9.69和28.03 km2, 動態度分別是3.4%、8.19%和13.03%。相反, 水田用地面積持續減少, 對應的三個時段內, 年均減少面積是3.94、12.53和10.30 km2, 動態度分別是-0.50%、-1.69%和-1.67%。可見, 由于水田面積基數較大, 動態度數值并未能很好反映出其縮減的幅度。

通過上述幾種面積呈顯著變化的景觀類型發展軌跡可見, 2000年為中山市土地利用景觀格局變化的重要時間截點。

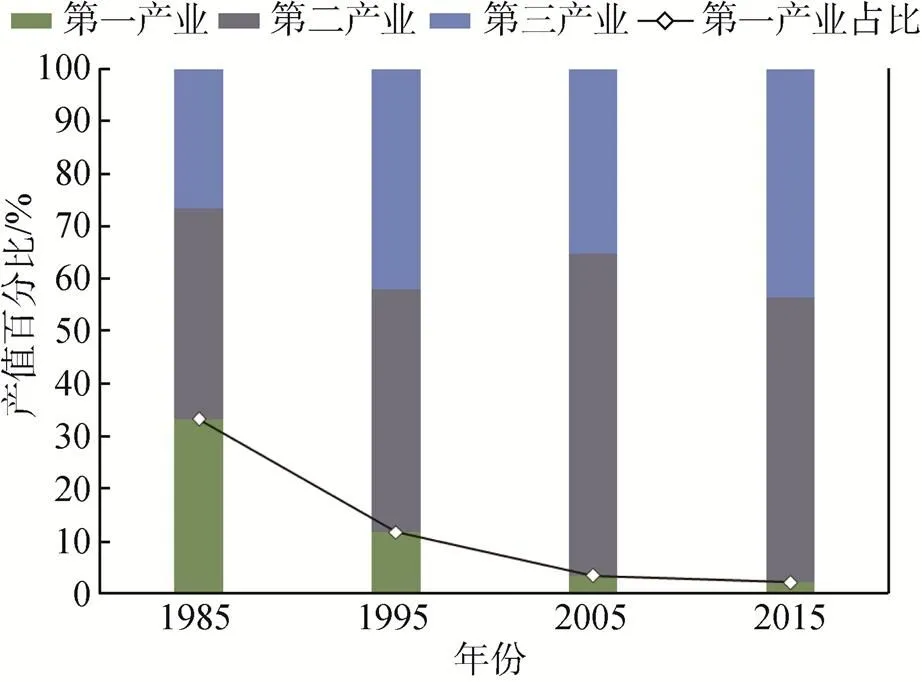

3.2 重心變化及軌跡

由上可知城鄉工礦居民用地、基塘是主要的土地利用變化類型, 進一步運用ArcGIS, 探討區域內兩種土地利用的重心及移動軌跡(圖3)。可以看出, 在1980年至2015年間, 兩種土地利用類型的重心發生了明顯移動。2000年前城鄉工礦、居民用地重心大致沿東西方向移動, 2000年后向西北移動; 而基塘用地重心則是2010年前在東南-西北方向上移動, 在2010年后轉東北方向移動。

具體特征如下: 1980—1990年城鄉工礦、居民用地重心向東北方向移動了2.06 km, 1990—2000年向西南方向移動1.83 km, 2000—2010年轉西北方向移動2.25 km, 到2010—2015年向東北方向輕微移動0.21 km; 結合圖2中可以明顯看出過去年間, 城鄉工礦、居民用地呈現出中心城區的東西條帶狀擴張和西北新核心區的擴張。基塘用地重心則是1980—1990年向東南方向移動16.93 km, 1990—2000年向西北方向移動11.71 km, 2000—2010年再向東南方向移動7.95 km, 2010—2015年轉東北方向移動2.32 km。由此可得, 2000年前基塘用地重心主要位于城區的西北部, 2010年后逐漸轉至臨近城區的偏東北部鎮區。圖2可視, 雖說市域西北部仍分布較大數量的基塘用地, 但臨近城區的東北部也增加了一定數量的基塘用地。從兩類用地的重心變化及軌跡中可知, 2000年是兩類用地重心移動方向的時間轉折點, 2000年前城鄉工礦、居民用地重心主要在城區東西方向移動, 而2000年后向西北方向移動; 與此同時, 基塘用地重心則是在2000年從之前的偏西北-東南方向移動, 逐漸轉向為偏東北(與城鄉工礦、居民用地擴張呈反方向), 可以發現兩者發展存在排斥現象, 城鎮化的建設勢必會占據一定的基塘用地而改變其分布狀況。

圖3 重心轉跡圖

Figure 3 The track of the gravity center

3.3 基塘變化的驅動因子分析

3.3.1 社會經濟發展

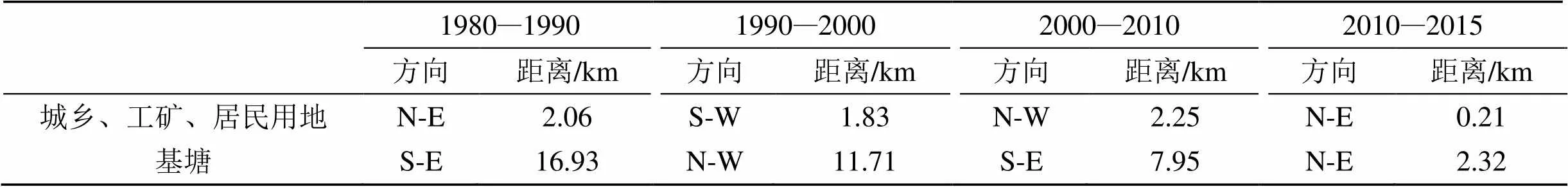

(1)城鎮化建設

由上文分析可得,2000年為中山市景觀格局轉變的重要時間截點,因此劃分1980—2000年與2000—2015年兩個時間段,以作出城鄉工礦、居民用地與基塘用地變動圖(如圖4)。由圖4-a可知,在2000—2015年間城鄉工礦、居民用地的擴張規模明顯大于1980—2000年間,且新增部分集中分布于市域西北部、中部和東南部的鎮(區);而基塘用地范圍則在2000—2015年間發生迅速縮減,尤其在古鎮鎮、小欖鎮、東鳳鎮和南頭鎮這4個位于市域西北部鎮區(圖4-b)。由此可見,城鄉工礦建設、居民用地和基塘的擴張和縮減趨勢與上文轉跡圖(圖3)反映的重心移動有相似的軌跡,當城鄉工礦、居住用地在市域西北部鎮區迅速擴張侵占基塘用地時,位于市域西北的基塘用地總量減少,因此中山市基塘重心會出現相對南移;而城鄉工礦、居住用地重心則因西北部鎮區城鎮化進程而相對北移。

為進一步驗證城鄉工礦、居民用地的擴張與基塘用地存在排斥現象,借助ArcGIS中的分析工具功能,疊加1980—2015年城鄉工礦、居民用地擴張。面積矢量圖和基塘面積縮減矢量圖作出如圖4-c所示。通過計算,1980—2015年超80%減少的基塘用地轉化為城鄉工礦、居民用地,特別是古鎮鎮、小欖鎮、東鳳鎮和南頭鎮(市域西北部4鎮)都發生了大面積建設用地侵占基塘用地的現象。其次,橫欄鎮、東升鎮、石岐區、火炬開發區、三鄉鎮等都有少量基塘用地被建設用地占據,但因其原本基塘用地規模不大以致衰減的面積不及西北部4鎮。由此可得,中山市基塘雖在2000年前跟隨珠江三角洲的一陣“基塘熱”取得了較迅猛的發展(增長了31.8%),但此后由于社會經濟發展、城鎮化建設導致基塘用地規模不斷縮小,2015年面積相較2000年減少了31.3%。超80%減小的基塘用地轉變為城鄉工礦、居住用地,可得出城鎮化建設與擴張為基塘用地較大幅度縮減的第一主因。

表4 重心移動方向與距離

圖4 城鄉工礦、居住用地和基塘面積變化圖

Figure 4 The change of the construction land and dike pond area

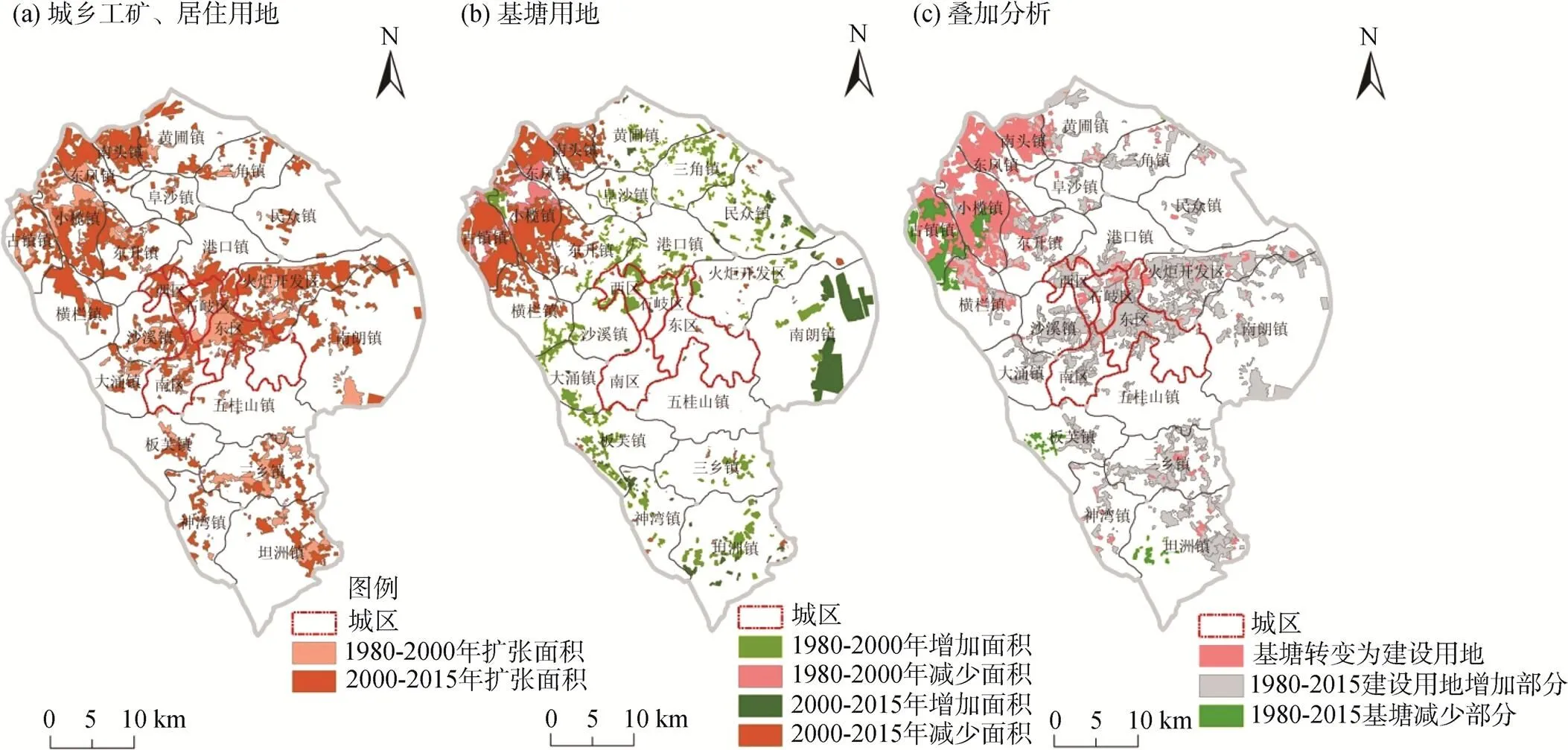

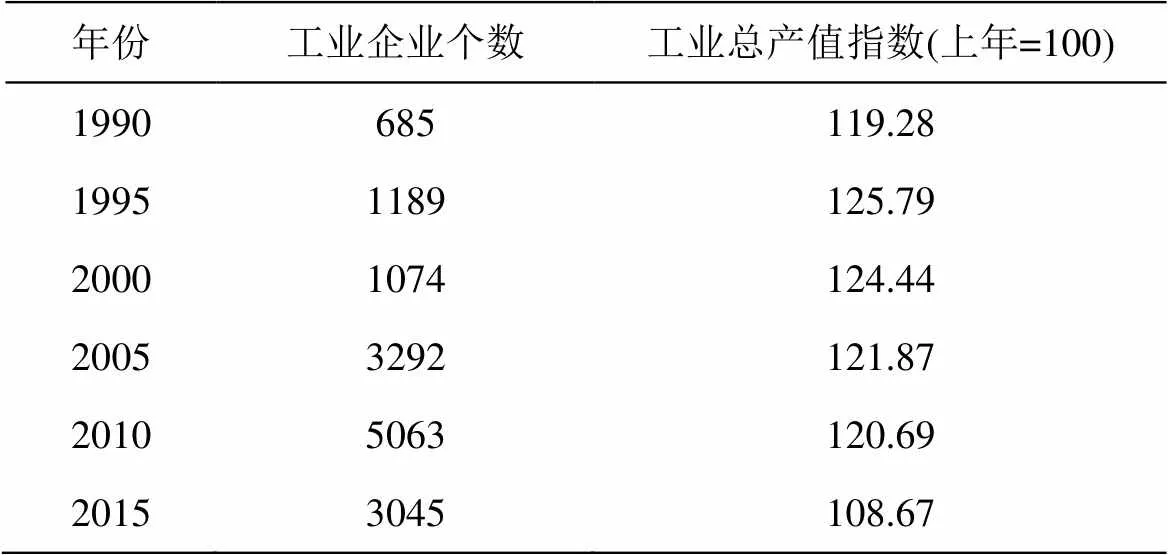

(2)產業結構調整升級

圖5可知, 1985年以來中山市的第一產業產值占經濟總量的比重不斷降低, 2005年后占比已低于10%; 第二、三產業的比重不斷增大, 2010年工業企業個數為歷史之最(表5)。這是由于改革開放初期, 生產要素得到解放, 人們物質需要尚未得到很好的滿足, 迫切需要發展農業以滿足人們需要和支撐二、三產業的發展; 另外, 中山市憑借毗鄰港澳的地理位置優勢, 可以將本地生產、加工的農副產品出口至港澳或國際市場, 因此農業成為經濟發展的支柱產業之一。

隨著區域產業結構調整升級、經濟全球化使國內外價廉質美的農產品不斷進入本地市場、農用地也日漸被工業用地取替, 農業已不再成為經濟發展的支柱產業[22]。因此, 中山市基塘雖一度憑借其較高經濟效益和市場需要備受農民推崇、發展迅速, 但后期因工業蓬勃發展以及產業結構的調整升級而發生規模縮減[23]。

圖 5 1985—2015年中山市各產業產值百圖

Figure 5 Percentage chart of output value by three industries in Zhongshan, 1985-2015

3.3.2 生活水平提高與飲食結構調整

根據《中山市金融機構人民幣存貸款余額(1978—2016年)》, 中山市城鄉居民儲蓄存款從1990年的36.6億元增加到2014年的2,039億元, 25年間增長55倍。人們可支配收入的增多, 就會從過去的簡單解決溫飽進而追求更高的生活質量, 因而勢必會改變消費、飲食結構。與此同時, 市場供應者也會根據消費者需求變化而調整生產結構、農業經營模式。在基塘農業生產上表現為, 基面從過去單一種植糖蔗、糧食等經濟效益較低的作物轉為種植蔬菜、水果、花卉等市場需求日漸加大且經濟效益較高的作物種類; 根據人們對淡水產品需求的增大, 魚塘的養殖規模也會相應擴大, 即基面-魚塘比例會發生變化[24]。

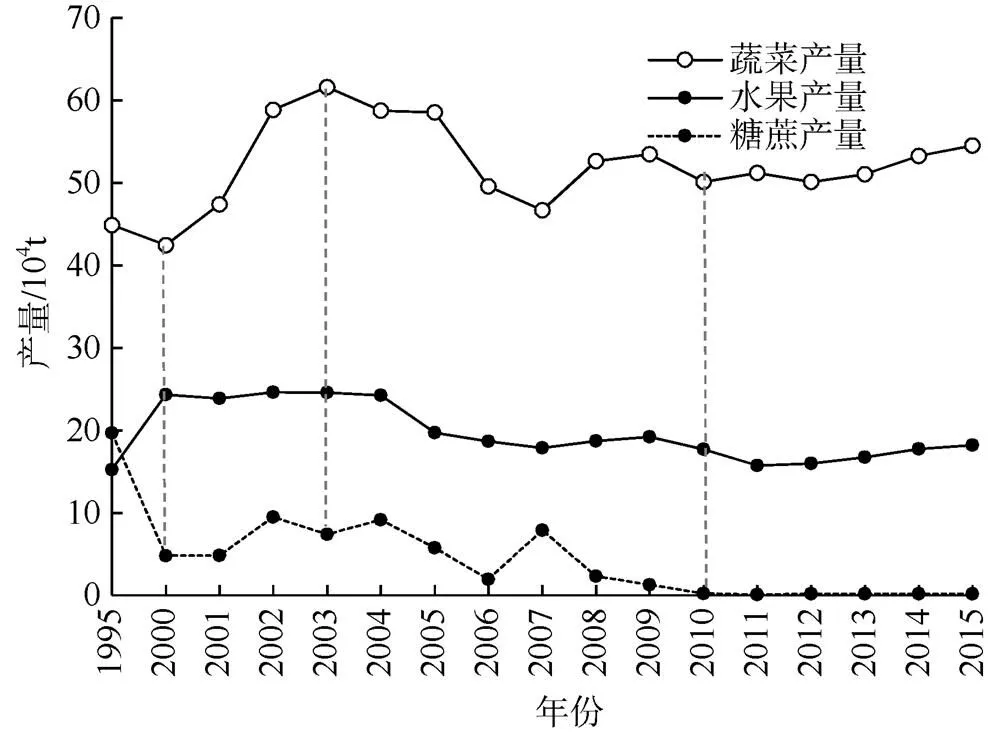

(1)基面種植品種選擇

據1995—2015年蔬菜、水果、糖蔗產量數據繪制的圖4可知: ①1995—2000年糖蔗產量大幅減少, 而水果產量卻有一定增加。結合上文可知, 期間為基塘快速發展時期, 說明這段時間基面存在由糖蔗種植轉為水果種植的趨勢(蔗基魚塘轉變為果基魚塘)。②2000—2003年間, 蔬菜產量大幅上升, 中山市興起了一個“蔬菜種植”的熱潮, 也因此會有大量菜基魚塘的出現。③2010年后, 蔬菜、水果、糖蔗產量年間變幅不大, 蔬菜、水果產量平穩低速升高而蔗糖產量在2015年僅為0.16萬噸, 說明糖蔗種植在市內已十分少見。由此可得, 農業從業者會追求經濟效益和緊隨市場需求變化而進行生產調整,表現在基塘系統內部則是基面選擇種植作物種類的變化。

表5 1990—2015工業企業個數及工業總產值指數

圖6 1995-—2015年中山市糖蔗、蔬菜、水果產量圖

Figure 6 Yield chart of sugarcane, vegetable and fruit in Zhongshan, 1995-2015

(2)基面-魚塘比例的變化

傳統的基塘農業以基-塘面積比例5:5或4:6居多, 此時可以較好的發揮水陸交互作用與邊緣效應, 協調種養之間的經濟與生態效益。但隨著人們生活水平提高、飲食結構調整使得魚肉需求也逐步加大, 另外漁業相對種植業也有更高的經濟效益, 導致了基塘系統內部“塘”面積比例不斷擴大, 甚至達到了基-塘比例2: 8。結合統計年鑒數據可知, 在1990—2005年期間, 漁業總產值年平均增長率超過10%。然而, 基少塘多的現象則削弱了基塘系統著稱的生態效益, 塘面的作物不能為水產養殖提供充足的餌料, 因此需要額外投放飼料以滿足需要; 同時, 基水比例嚴重失調、基面狹窄致使塘中底泥無處堆放或不能上翻被基面上作物吸收利用, 物質轉換效率降低[25]。不斷沉淀過量難以及時降解的富營養物質等有害于魚類生長的物質元素, 最終導致基塘生態環境日趨惡化而降低其經濟效益。

綜上所述, 鎮(區)的經濟發展水平、城鎮化建設、產業結構調整使得基塘外部面積上經歷了一個倒“U”型式的發展, 即在2000年前跟隨著珠江三角洲“基塘熱”有較迅猛的發展, 但后期因為城鎮化建設導致用地被占據而發生面積萎縮; 而其內部種養結構也深受市場需求、經濟效益影響而發生基面作物選擇變化和基面-魚塘比例改變。然而, 在基塘發展的成熟后期, 外部經濟環境和內部生態環境都發生了劇烈的變化, 因此中山市基塘需要結合現實發展、社會需要進行調整。

3.3.3 政策指引轉變

在《中山市市域組團發展規劃(2017—2035年)》草案公示中可知, 中山市已被定位為珠西綜合交通樞紐、灣區精品活力都會、世界專業制造名城。產業布局方面, 旨在構建以高端智造為主題, 創新服務為支撐, 都市休閑農業協調發展的新型特色產業體系。城市生態文化環境構建方面, 提出將要構建灣區休閑綠道示范區, 規劃以濱河綠道為主體, 結合農田、山林郊野路徑和城市道路, 形成串聯山、水、河、灣、公園、文化資源的城市休閑長廊。在關于市域生態結構方面, 規劃草案將民眾水鄉、卓旗山-拱北河河口、坦洲水鄉、五桂山山地、鐵爐山-石岐河河口、崖口紅樹林六大生態價值區作為構建生態結構的節點。

作出1980—2015年中山市新增建設用地熱力圖并疊加市域生態結構規劃中的六大節點(圖7), 如圖所示, 位于六大生態節點周邊的新增建設用地熱度較低, 說明了生態節點的規劃限制了建設用地的擴張, 中山市政府積極貫徹生態保護政策并結合不同區位生態條件進行區域性特點規劃。五桂山山地價值區以北中心城區集中分布了大片新增建設用地熱度高的區域, 山地森林區并未明顯受其影響而發生較大面積縮減, 從上文1980—2015年林地占總用地比例數據亦可證明(表2), 相較1980年, 中山市林地總面積僅縮減0.6%; 因此, 作為生態結構重要一核的五桂山山地價值區在過去年間得到了較好的保護, 依舊可以很好發揮其“城市綠島”、“城市之肺”的功能。其它生態價值區也是如此, 基本遠離了新增建設用地熱度高值中心, 較大程度地保護了重要生態節點的局地生態安全。由此可得, 城市生態結構的布局、生態節點的劃定抑制了建設用地擴張也因此影響了中山市景觀格局的變化。

圖7 中山市新增建設用地熱點圖與生態節點區位圖

Figure 7 Hotspot distribution map of newly-added cons-truction land and location of ecological node

4 討論

湖州桑基魚塘系統相繼被認定為中國重要農業文化遺產和全球重要農業文化遺產, 而南海也正積極準備中國重要農業文化遺產的申報, 這對中山市的基塘保護與發展提供了很好的機遇。近年來, 位于中山市附近的順德錦華農業生態園、新世紀農業園、長鹿農莊、南海西樵山、廣州桑寶園等基塘景觀成功開發為中山市基塘發展提供了借鑒經驗, 也充分顯現出基塘作為一種農業歷史文化遺產進行開發擁有良好的前景。另外, 農田、湖泊、山林等自然資源如今已經更多的成為一種城市生態環境優化元素, 休閑觀光農業將是中山市基塘農業未來發展重要方向之一[26-27]。

借助表2中的各景觀類型面積比例數據以及表1各類土地利用分級指數計算1980年和2015年的土地利用程度指數, 得出中山市土地綜合利用程度指數從1980年的267.5增加到2015年299.3, 整體增加了11.89%。雖說增幅并不算十分巨大, 然而計算出的土地綜合利用程度指數屬于市域總體水平, 并不能很好反映土地利用劇烈區域狀況; 結合圖6可知, 東區、南區、火炬開發區、三鄉鎮、坦洲鎮、古鎮鎮、小欖鎮、南頭鎮等鎮(區)都出現較大面積的新增建設用地, 而這些新增建設用地大部分由土地利用分級指數較低的水田、旱地、基塘轉變而來, 因此局地土地利用程度指數增加幅度會遠大于市域總體增長幅度, 也由此產生更大的局地生態安全問題需要進行考慮。中山市雖積極注重森林資源的保護, 但建設用地的持續擴張、國土開發強度已遠遠超過國際警戒線, 城市生態用地被擠占、區域保護體系破碎化加劇、城市生態空間受損嚴重[28]; 因此社會經濟在取得一定成就的情況下, 中山市政府還需把城市整體規劃、城市生態環境方面的問題納入考慮范圍, 而基塘作為一種人工濕地資源, 具有涵養水源、調節氣候、營建生物棲息地等多種生態效應, 將部分基塘用地直接轉變為生態景觀用地發揮其濕地效應、美化城市景觀、優化區域生態安全格局無疑是個不錯的選擇[29,16]。

基塘系統包括生產、生態、文化、社會等多重價值, 但農民常常只注重到其生產功能, 將其僅僅作為一種謀生手段, 對其可以挖掘的例如科研、觀光旅游、文化傳承、生態保障等功能的認識尚且不足, 無法與現代農業進行聯系、與社會需要動態結合致使基塘農業難以為農民繼續創收、增收, 因此可能導致基塘分布范圍的持續縮減。作為嶺南重要的地域符號之一, 中山市政府應發揮其引導作用, 使基塘向休閑農業、生態旅游方向發展; 另外, 也可以將基塘農業區建設為科普、教育示范基地, 讓中山市基塘多元化發展, 既讓農民從中獲利, 也發揮其社會價值[30]。

基塘系統在發展成熟后期生態系統自我調節能力下降, 過度地進行現代高效養殖也進一步導致基塘生境破壞、立體種養結構衰敗, 甚至會造成局地水質面源污染問題[31], 因此政府需要一方面利用遙感影像、地理信息技術進行基塘用地調查和污染監測[32]; 另一方面, 可以通過專項資金投入、適當財政補貼、企業減稅等政策為基塘經營者降低經營壓力與負擔, 進而緩解其系統內部生態承受壓力, 也因此推進中山市地區生態文明建設。

5 結論

本文利用5個時期的中山市土地利用類型矢量數據, 探明中山市基塘景觀時空變化的特征及驅動因素。得出以下主要結論:

1)1980—2015年, 中山市基塘在外部面積上經歷了一個倒“U”型的發展, 從2000年前迅速擴張轉變為之后的日漸縮減; 2)中山市城鄉工礦、居民用地和基塘用地重心在過去年間發生移動, 且存在一定的相互排斥現象; 3)近80%的基塘用地縮減部分為城鄉工礦、居民用地所替代, 因此其最主要的驅動因素為城鎮化的建設。4)社會經濟的進一步發展和人民生活水平的提高使得基塘內部種養結構也發生改變; 5)另外, 產業結構的調整升級和政府的政策指引對基塘發展也起到重要的作用。6)在成熟后期, 其相對經濟效益及生態效益發生削弱, 中山市基塘未來的發展方向也應更多與結合現實發展和社會需要進行調整。一方面, 中山市基塘在未來應融入到城市總體規劃、發揮其濕地效益, 成為城市景觀的一部分; 此外, 借鑒其它地方成功案例, 休閑觀光農業也將是中山市基塘未來發展的重要方向。基塘系統在中國乃至全球農業發展中具有重要的歷史地位, 綜合研究基塘農業的發展趨勢、演變過程與驅動影響因素并對其進行保護和合理利用勢在必行。

[1] 鐘功甫. 基塘系統的特征及其實踐意義[J]. 地理科學, 1988, 8(1): 12–17, 99.

[2] 楊永泰.珠江三角洲基塘農業生態持續發展問題和對策[J]. 廣東農業科學, 1995(5): 14–16.

[3] 吳建新. 明清民國順德的基塘農業與經濟轉型[J]. 古今農業, 2011(1): 96–104.

[4] 周晴. 傳統時代南海九江魚苗養殖業與桑基魚塘[J]. 古今農業, 2012(4): 69–77.

[5] 袁振宇.基于珠三角傳統村落鄉土景觀歷史演變探究[J]. 現代園藝, 2018(20): 108–109.

[6] 劉凱, 王樹功, 解靚, 等.佛山市基塘系統空間格局演變分析[J].熱帶地理, 2008, 28(6): 513–517.

[7] 林媚珍, 馮榮光, 紀少婷.中山市基塘農業模式演變及景觀格局分析[J]. 廣東農業科學, 2014, 41(24): 184–189.

[8] 趙家敏, 林媚珍, 龔建周, 等. 基于面向對象技術提取的順德區基塘系統格局分析[J]. 生態科學, 2018, 37(2): 191–197.

[9] 周汝波, 林媚珍, 吳卓, 等. 珠江西岸生態系統碳儲量對土地利用變化的響應[J]. 生態科學, 2018, 37(06): 175–183.

[10] 趙玉環, 黎華壽, 聶呈榮. 珠江三角洲基塘系統幾種典型模式的生態經濟分析[J]. 華南農業大學學報, 2001(4): 1–4.

[11] 張健, 竇永群, 桂仲爭, 等. 南方蠶區桑蠶產業循環經濟的典型模式—桑基魚塘[J]. 蠶業科學, 2010, 36(3): 470–474.

[12] 鐘功甫, 蔡國雄. 我國基(田)塘系統生態經濟模式以珠江三角洲和長江三角洲為例[J]. 生態經濟, 1987(3): 15–20.

[13] 黎華壽, 駱世明, 聶呈榮. 廣東順德現代集約型基塘系統的構建與調控[J]. 生態學雜志, 2005(1): 108–112.

[14] 丁疆華, 溫啖華, 舒強. 基塘系統可持續發展現狀、問題及對策研究[J]. 重慶環境科學, 2001(5): 12–14.

[15] 聶呈榮, 駱世明, 章家恩, 等.現代集約農業下基塘系統退化與生態恢復[J]. 生態學報, 2003(9): 1851–1860.

[16] 韓西麗, 俞孔堅, 李迪華, 等. 基塘-城市景觀安全格局構建研究——以佛山順德馬崗片區為例[J]. 地域研究與開發, 2008(5): 107–110, 128.

[17] 林媚珍, 趙家敏, 馮榮光, 等. 生態系統服務價值空間異質性及生態功能區劃探析——以中山市為例[J]. 華南師范大學學報(自然科學版), 2018, 50(1): 92–101.

[18] 周汝波, 林媚珍, 龔建周, 等. 土地利用視角的珠江三角洲生態系統服務異質性及機制(英文)[J]. Journal of Geographical Sciences, 2019, 29(5): 831–845.

[19] 顧興國, 樓黎靜, 劉某承, 等. 基塘系統:研究回顧與展望[J]. 自然資源學報, 2018, 33(4): 709–720.

[20] 張亞紅. 明清香山縣城鎮地理初步研究[D].廣州:暨南大學, 2010: 186.

[21] 劉紀遠. 西藏自治區土地利用[M]. 北京: 科學出版社, 1992.

[22] 袁蘭, 胡月明, 程家昌. 基塘農業研究概述[J]. 廣東農業科學, 2015(5): 38–41,70.

[23] 魏興琥, 王海, 刁華濤.佛山市順德區基塘農業模式的演變與發展潛力[J]. 佛山科學技術學院學報(自然資源版), 2011, 29(5): 1–7.

[24] 趙玉環. 社會經濟發展對珠江三角洲基塘系統的影響[J]. 仲愷農業技術學院學報, 2001(3): 28–33.

[25] 李梅, 聶呈榮, 龍興. 基塘系統生態環境質量評價指標體系的構建[J]. 農業環境科學學報, 2007(1): 386–390.

[26] 沈和江, 沈紹玲, 張秋孌. 都市休閑觀光農業旅游的結構布局與開發模式研究——以杭州為例[J]. 商業經濟與管理, 2007(11): 75–80.

[27] 陳朝隆. 基于基塘視角的珠三角地區漁耕文化旅游開發探討——以佛山市南海區西樵鎮“漁耕粵韻”為例[C]//中國區域科學協會區域旅游開發專業委員會、湖北省農業廳、湖北省旅游局. 第十六屆全國區域旅游開發學術研討會, 2012: 5.

[28] 丁俊, 王開泳. 珠三角城市群工業生產空間的時空演化及驅動機制[J]. 地理研究, 2018, 37(01): 53–66.

[29] 郭盛輝, 司徒尚紀.農業文化遺產視角下珠三角桑基魚塘的價值以及保護利用[J]. 熱帶地理, 2010, 30(4): 452–458.

[30] 劉通, 程炯, 蘇少青, 等. 珠江三角洲桑基魚塘現狀及創新發展研究[J]. 生態環境學報, 2017, 26(10): 1814–1820.

[31] 劉小玲, 甘建文. 珠三角地區水環境空間分異及其優化對策研究[J]. 中國農業資源與區劃, 2015, 36(4): 1–9.

[32] 黎豐收, 劉凱, 劉洋, 等. 基于WorldView-2數據的基塘系統遙感分類研究[J]. 濕地科學, 2018, 16(05): 587–596.

Spatio-temporal change and its driving factors of dike-pond landscape in Zhongshan, 1980-2015

XIAO Weipeng1,2, GONGJianzhou1,*, WEIXiuguo2

1. School of Geographical Sciences, Guangzhou University, Guangzhou510006, China 2. School of Geography and Tourism, Guangdong University of Finance and Economics, Guangzhou510320, China

The study on the change and its driving force of landscape in the land use of dike-pond can provide a research support for the protection of this special agro-ecosystem. By using the statistical yearbook and the 5 period of land use data that vector map provided during 1980 to 2015, Zhongshan is taken as the research area in this paper, to find out the spatio-temporal change and its driving factors in dike-pond landscape. The results show that (1) the agricultural area of dike-pond landscape in Zhongshan City experienced an inverted "U" type development, indicating that the area increased at first but then reduced. (2)The gravity center of the dike-pond and the industrial, mining, residential land in urban or rural place had largely been shifted and there existed mutual exclusion between them. (3)Urbanization construction was the main driving factor of the substantial reduction in dike-pond. Besides, the adjustment and upgrading of industrial structure, the change of people's diet structure or government's guiding policies also had great impact on the development of dike-pond. (4)The planting structure on the base surface and the ratio of base to fish pond had also been changed in the dike-pond system. (5)The relative economic and ecological benefit had been weakened, so the future development direction of dike-pond in Zhongshan city should be combined with the realistic development and social needs. As a special traditional agricultural ecosystem model in China, the protection is imperative.

dike-pond landscape; spatio-temporal variation; driving factors; statistical yearbook; Zhongshan city

10.14108/j.cnki.1008-8873.2019.06.010

F327

A

1008-8873(2019)06-064-10

2019-04-01;

2019-06-03

國家自然科學基金項目(41671175, 41771097);國家重點研發計劃項目(2016YFC0502803); 廣東省高等學校優秀青年教師培養計劃資助項目(YQ2015127);廣東省普通高校特色創新類項目(2015KTSCX103)。

蕭煒鵬(1996—), 男, 廣東中山人, 碩士研究生, 主要研究方向為城市生態, E-mail:644831387@qq.com

龔建周(1970—), 女, 湖北恩施人, 博士, 教授, 碩士生導師, 主要城市化與生態環境效應研究, E-mail:gongjzh66@126.com

蕭煒鵬, 龔建周, 魏秀國. 1980—2015年中山市基塘景觀時空變化及驅動因素[J]. 生態科學, 2019, 38(6): 64-73.

XIAO Weipeng, GONG Jianzhou, WEI Xiuguo. Spatio-temporal change and its driving factors of dike-pond landscape in Zhongshan, 1980-2015[J]. Ecological Science, 2019, 38(6): 64-73.