機載電氣線路敷設故障在線診斷方法研究?

于向陽 姚凌虹 于守淼 于春風 郝世勇 唐 婷

(海軍航空大學青島校區 青島 266000)

1 引言

電氣線路作為傳輸和配送電能及控制信號的載體,是保證電力系統正常工作的關鍵。隨著機載系統電氣設備安裝密度的不斷增加,導線以不同的敷設方式在各隔框、艙段間穿梭,在熱應力過于集中的部位,加速熱老化,不可避免地造成了絕緣等性能顯著下降,如表面“硬脆”、機械強度下降及介電性能下降等,最終造成故障頻發。

目前,涉及電氣線路性能的研究主要集中在更具經濟意義的絕緣性能老化及剩余壽命研究等方向,因不同產品絕緣材料的差異性,往往在裝機前開展有針對性的型號試驗,目前國內還沒有適用性較為廣泛的性能試驗研究體系;裝機后的敷設方式、環境等因素也是影響其性能的重要因素,對于因敷設環境、方式不同而引起的故障,往往是在系統出現異常后,沿著敷設路徑針對絕緣層進行離線人工目視檢,受人員維護經驗、檢測設備的限制,故障不易探查,給飛機線路的日常維護帶來了極大的困難。

隨著紅外熱像技術的不斷發展提高,特別是熱像儀精度的提高,可以通過熱成像精確地讀出所檢測部位的溫度分布,通過對紅外特征的分析、比對等,直接判斷設備內部工作情況及其完好性;加之體積小、效率高、適合大面積在線監測等優勢,其在線路的的檢測以及故障診斷中發揮了越來越重要的作用[1~4]。

海軍工程大學的孫豐瑞教授、楊立教授等人對紅外技術是否具備對機電設備進行故障診斷的能力及對其產生影響的因素進行了深入研究,制定了紅外技術對故障診斷能力的評價指標,并對其影響因素之間的關聯進行了深入研究。認為利用紅外技術對機電設備進行故障診斷的核心是準確獲取被測設備的溫度分布狀態以及故障點的溫度或溫升值,此數值不僅能比較直觀判斷設備是否有存在故障,而且也是判別故障原因、影響因素以及故障程度的重要依據[5~8]。

本文針對飛機導線實際敷設方式,設計并搭建了實驗平臺;在一定工作狀態下針對導線的不同敷設方式開展實驗研究,通過紅外熱像儀對選取部位進行在線監測,分析其溫度場紅外特征,提取其特征參數,并對典型部位進行在線數據分析與處理,對其在線診斷及預防進行有益探索。

2 飛機線路熱狀態模型

2.1 物理模型

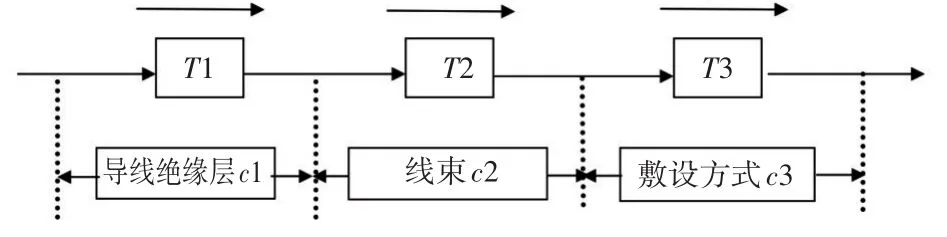

機載電路網中的導線及電接觸,在走勢路徑上一般在一定電流下運行,會產生一定熱效應。在飛機導線的實際工作過程中,導線往往捆扎成束并以不同的敷設方式安裝在狹窄的隔框內,導線工作的熱狀態“因地制宜”。導線內芯導體通過絕緣材料、線束包裹、敷設路徑向外傳遞熱量,如圖1等值熱路圖所示,其溫度通常高于環境溫度,經過一段時間的達到熱平衡,其穩定溫度與電流、散熱條件等參數有關。

圖1 等值熱路圖

T1、T2、T3分別表示的是經過絕緣層、線束、敷設方式后的實測溫度;c1、c2、c3分別表示絕緣層、線束、敷設方式的影響系數;當穩定溫度值一定時,為導線的在特定線束、敷設方式下的允許溫度值,一定截面積的導線就最多只能通過某一定數值的電流,這個電流值就是導線的實際允許工作電流值,其應等于或略大于系統電路的工作電流值,這樣,既可以防止導線過熱損壞,又可以避免用線徑較粗的導線去承擔小電流,以均衡其經濟性與安全性。

2.2 數學模型

考慮到飛機線路的實際工作情況,導線工作的熱狀態并不穩定而且受多種因素共同影響,難以進行精確的計算,只能近似取值。通常導線產生的熱量大部分(80%~90%)以對流方式散去;剩下的熱量幾乎全部由輻射方式散去。

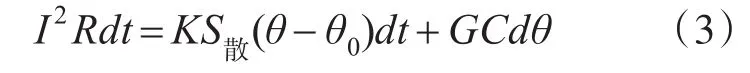

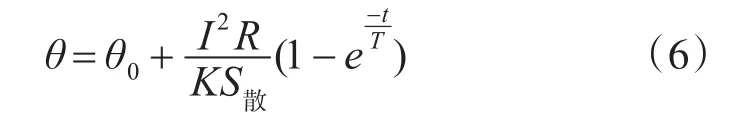

忽略溫度對導體直流電阻的影響,當有電流I通過導線時,就有電能轉換為熱能。按照焦耳定律,在時間dt內電流I所產生的熱量為

式中Q發為發熱量(焦耳);I為負載電流(安);R為導線電阻(歐姆);

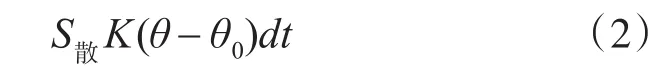

經過一段時間dt所產生的熱量一部分用于使導線加熱,其值為GCdθ;另一部分以熱的形式散熱到周圍介質中,其值為

式中G為導線重量;C為比熱容;θ0為導線周圍介質溫度;θ-θ0為導線的溫升;S散為導線散熱表面積;K為散熱系數。

導線在發熱過程中的熱平衡方程式為

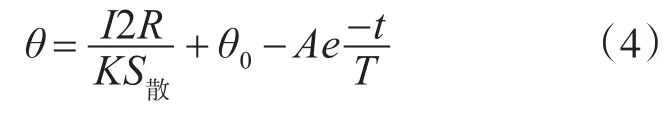

解此微分方程,可以得到通解:

微分方程的特解為

導線的額定溫度值可以由導線的額定電流密度計算求解。導線的額定溫度由絕緣材料的物質特性,包括散熱面積、散熱系數等確定。同時,導線的敷設方式、外界環境等也是影響導線額定溫度值的重要因素。在實際工作中,導線的額定穩定溫度值更多的需要由實驗方法測得。紅外熱像技術利用紅外輻射效應,對被測量部位進行紅外輻射的測量,得到被測量部位的實際表面溫度,由此對其熱狀態及工作情況進行確定。

3 實驗方案

實驗方案的選取應考慮測量電路、測量儀器等實施的有效性,同時測量點的選擇應考慮機載電氣線路敷設的實際;針對機載電氣線路易于產生局部熱應力的敷設方式,試驗分別從匯線、余量處理、線路防護、走勢等方面選取多個測量點,適當配置外部參數,獲取試驗數據。

3.1 外部參數的設置

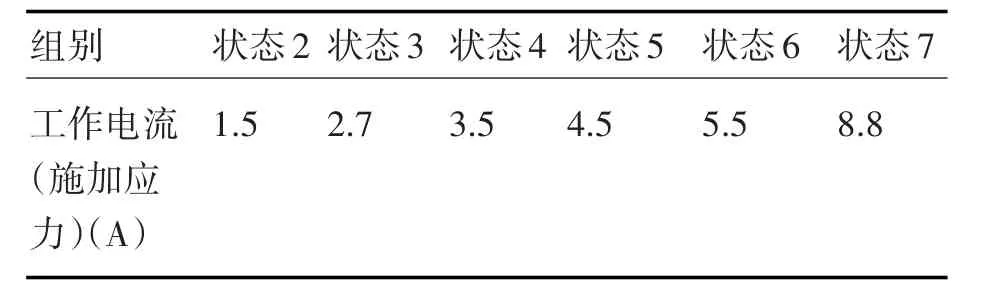

本實驗采用的測量儀器為紅外熱像儀,型號為FLUKETi400,測量精度±2℃或2%。發射率為ε=0.9,環境溫度t0=15℃~19℃,空氣濕度50%,室內不考慮太陽輻射、風力等外界環境因素影響;試驗樣品選取0.75mm銅芯聚氯乙烯高溫導線,其額定耐壓值450/750V,電阻約為0.01Ω/m,外接額定工作電壓27.5V;鑒于機上用電設備工作電流在5A~7A范圍內為數較多,通常不超過10A,實驗中工作電流(施加應力)由功率滑動變阻器調節,具體給定值見表1。

3.2 測量點的選取

實驗中測量點的選取,應考慮機載電氣線路敷設的實際,能夠反映被測量點熱狀態特征的同時,便于進行熱特征參數的獲取;相鄰測量點之間應保持一定的間隔,以減少紅外輻射及外界環境熱條件的影響;將測量點的相對“熱”因子的靈敏度作為選取測量點的重要參考依據,若某一測量點其相對靈敏度較高,說明該測量點能夠顯著反映導線敷設的實際工作狀態。

表1 不同狀態下的工作電流(施壓應力)

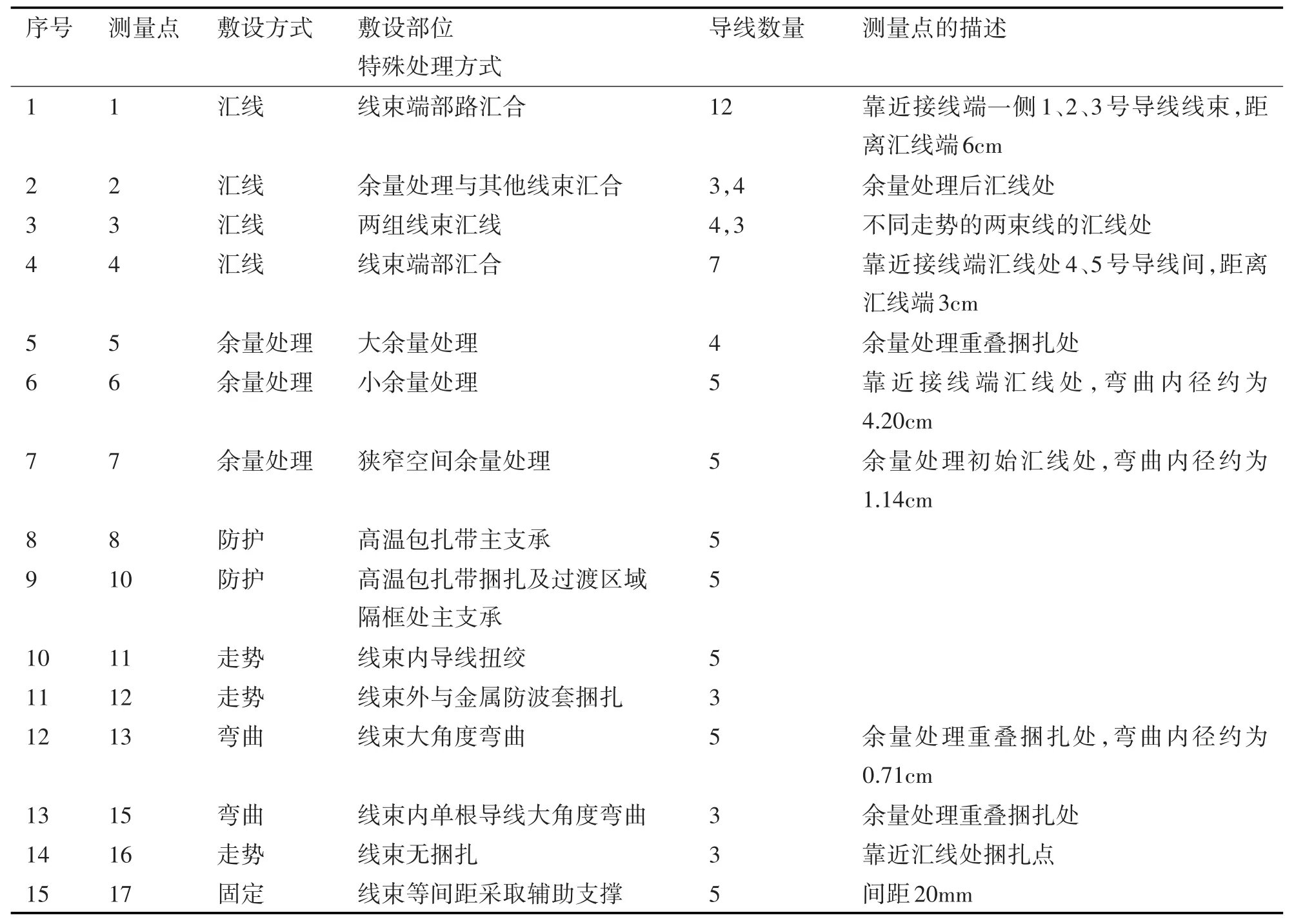

綜合考慮機載電氣線路的實際敷設情況以及對測量點的要求,本實驗選取了4種匯線方式、3種余量處理方式、2種防護方式及6種不同走勢進行具體分析,具體情況如表2。

3.3 實驗流程

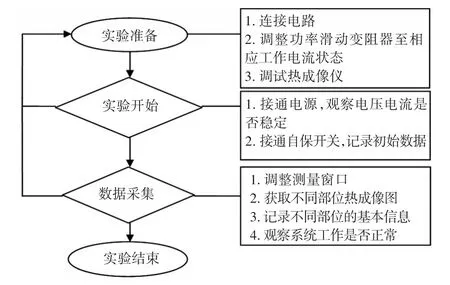

考慮到紅外熱成像儀本身長時間工作產生的熱輻射對試驗線路的影響,實驗中以20min為間隔進行一次采集,得到實驗樣本圖像;考慮到飛行任務的實際情況,連續通電時間一般為2h,具體流程見圖2。

表2 實驗中的敷設方式

圖2 實驗流程圖

4 紅外特征分析

4.1 溫度場內溫度峰值

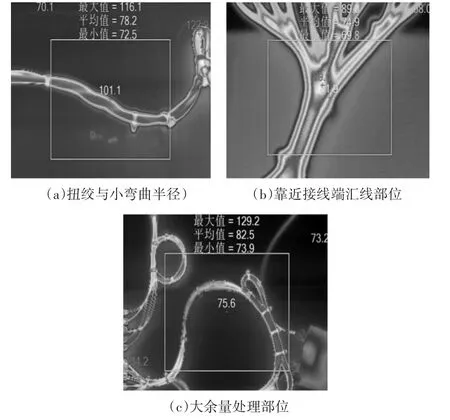

應用紅外熱像技術對被測對象進行測量,由于被測對象在測量窗口內覆蓋率有限,最小值一般為背景溫度,平均值需要濾去背景溫度,而最高溫度為被測導線束實際溫度,為時間和狀態的因變量,以測量窗口內的溫度場的最高溫度為特征參數具有可行性,能夠反映被測導線的熱應力與敷設特征[9~12],如圖3(a)、(b)、(c)為典型部位的紅外熱像圖,最高溫度、最低溫度及平均溫度的差異性較為明顯。

圖3 紅外熱成像圖

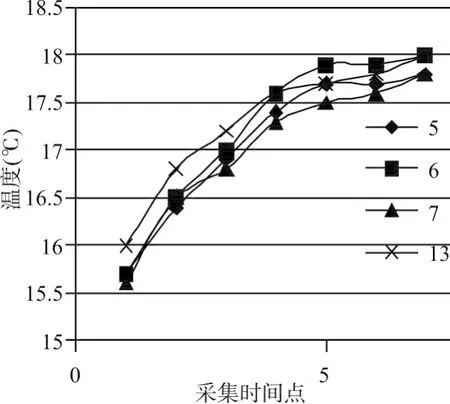

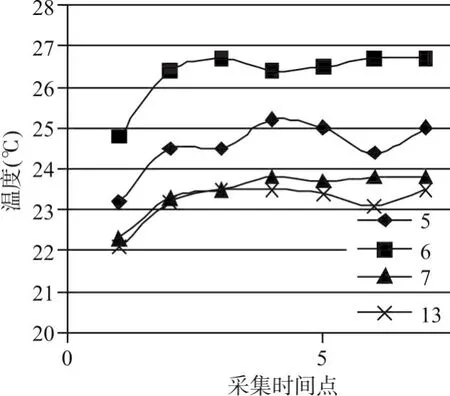

圖4 ~圖10比較了窗口內溫度場不同余量處理方式的最高溫度值(峰值)在不同工作狀態,隨采集時間的變化情況。

當I=0.5A,各測量點在t1~t7時刻,其最高溫度值隨時間推移走勢基本一致,呈緩慢上升趨勢且溫差不超過1℃。t4為測量拐點,在時間點t1~t4時刻之間測量點溫度上升速度相對較快,;t4~t5時刻后溫度開始趨于穩定,t1與t7時刻間各測量點溫差近3℃。

圖4 I=0.5A不同余量處理方式溫度比較

圖5 I=1.5A不同余量處理方式溫度比較

當I=1.5A,與I=0.5A相比,各測量點在t5時刻后有小幅度的上升趨勢,t1與t7時刻間各溫差略高近1.5℃。

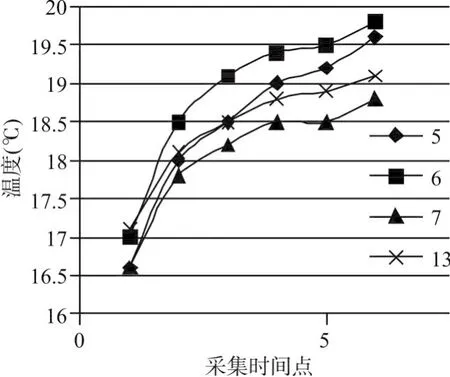

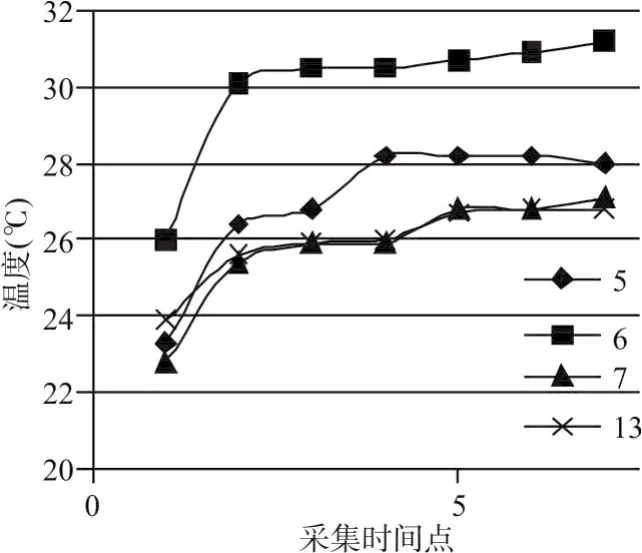

圖6 I=2.7A,不同余量處理方式溫度比較

圖7 I=3.5A,不同余量處理方式溫度比較

當I=2.7A,各測量點溫度迅速上升,經過t3時刻,各測量點趨于穩定溫度明顯前移;隨著通電時間的增加,各測量點整體趨勢開始出現一定溫差,測量點6溫度明顯偏高,和其他測量點相比,最大溫差不超過3℃。

當I=3.5A,與I=2.7A相比,各測量點趨于穩定溫度進一步前移,經過t2時刻,各測量點溫度開始趨于穩定,穩定溫度明顯偏高,測量點6的趨于穩定的溫度在27℃左右;測量點5在t4附近有小幅度波動。

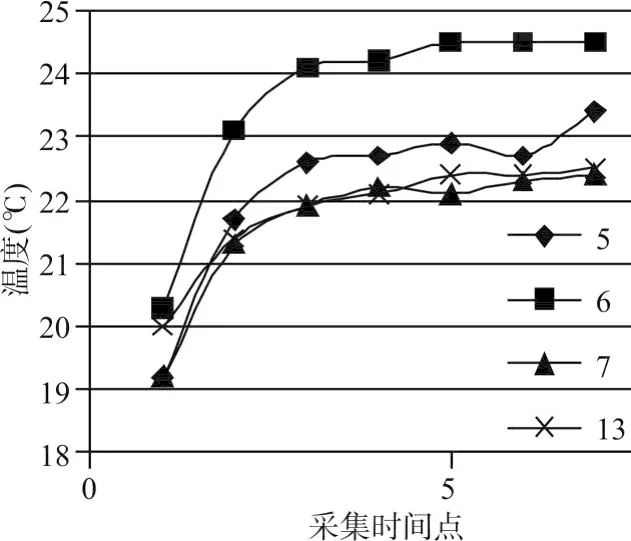

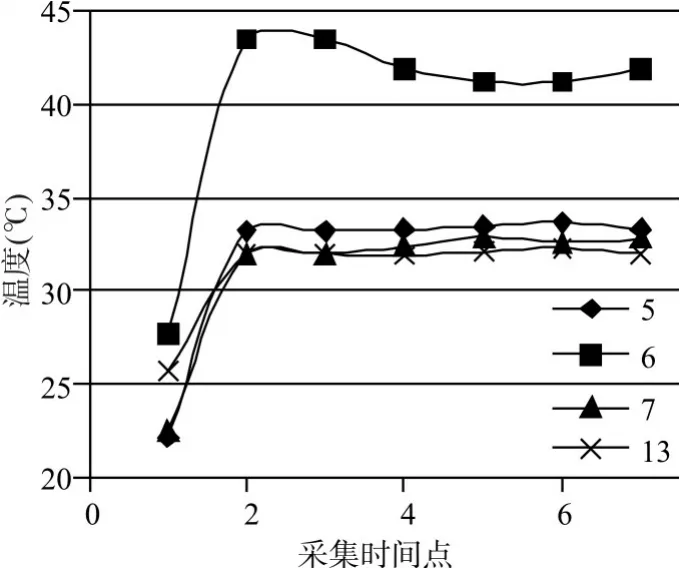

圖8 I=4.4A不同余量處理方式溫度比較

圖9 I=5.5A不同余量處理方式溫度比較

I=4.4A,經過t2時刻,除測量點5外,各測量點溫度迅速上升且趨于穩定。測量點6的溫度偏高,測量點7、13的溫度偏低且基本一致。t3~t4時刻,測量點5溫度有所上升,在t4時刻后達到穩定趨勢。

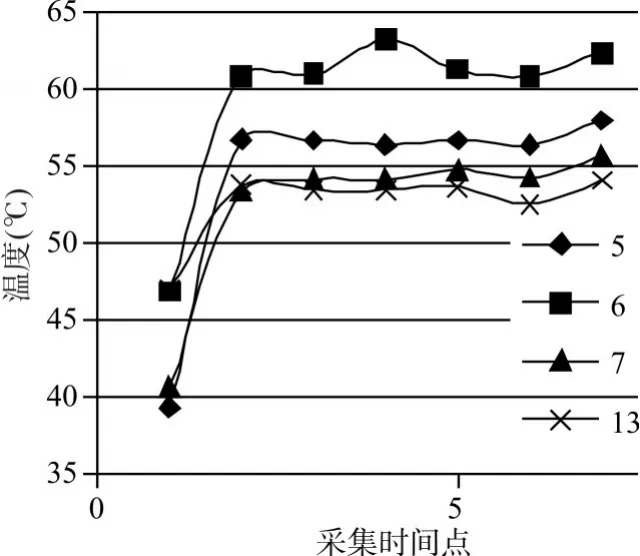

圖10 I=8.8A不同余量處理方式溫度比較

I=5.5A,經過t2時刻,各測量點溫度迅速上升且趨于穩定。測量點6的溫度偏高在t5時刻略有下降,測量點5、7、13溫度變化趨勢已基本一致,最高穩定溫度已超過40℃。

I=8.8A,各測量點溫度趨于穩定基本在t2時刻。各測量點的穩定溫度差值明顯,測量點6的溫度仍然最高,且最高溫度值已達60℃以上。測量點6在t4時刻溫度有小幅波動。

圖4~圖10,各測量點的溫度趨于穩定的拐點由t4逐漸提前到t2,穩定溫度也由20℃提高至60℃,測量點6、7、13為同一線束路徑上的不同部位,其余量處理方式,特別是線束彎曲內徑存在一定差異,測量點6的溫度較高,測量點7、13溫度較為一致,不同的余量處理方式對熱應力的敏感性不同。

測量點5、7的線束重疊部分長度一致,測量點5處采用“八字結”法進行余量處理,熱應力比較分散;測量點6為“小余量線圈法”處理,熱應力比較集中,散熱區域相較于5較小。測量點7做了捆扎處理,而測量點13未作捆扎處理,溫度顯示基本一致。測量點6、7重疊面積基本一致,盡管測量點6彎曲內徑較大,但溫度顯示測量點6遠高于測量點7,測量點6的余量處理方式更容易造成熱力集中;線束的彎曲內徑及其余量處理方式對熱應力的作用效果較為明顯,是導線溫升的重要影響因素。

4.2 相對穩定溫升

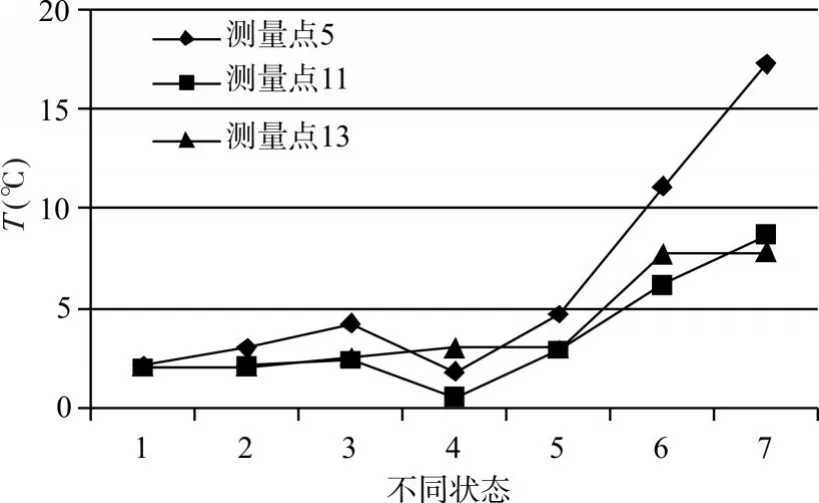

圖11 不同狀態下相對穩定溫升比較

各測量點經過一定時間后,最高溫度趨于穩定,選取測量點5、11、13在不同狀態下的相對穩定溫升值進行比較分析,即取趨于穩定的最高溫度值與初始最高溫度值作差值,記為相對穩定溫升ΔT穩定,ΔT穩定=Tmax-T0,(Tmax,某狀態趨于穩定的最高溫度值;T0,某狀態初始時刻最高溫度值),如圖11所示。狀態5是曲線變化的拐點,狀態5之前,各測量點的相對穩定溫升隨著熱應力的增加,在一定范圍內波動,基本趨于穩定;狀態3與狀態5之間(給定電流值2.7≤I≤4.4時),測量點5、11的相對穩定溫升有小幅波動,應該為測量點相對穩定溫升的鍛煉期;經過狀態5之后(給定電流值I>4.4時),測量點隨熱應力的增大較為敏感,呈增大趨勢,測量點5相對穩定溫度值最高。不同的工作電流下,各敷設方式對熱應力的耐熱能力和敏感性具有一定大差異性。

5 在線診斷方法

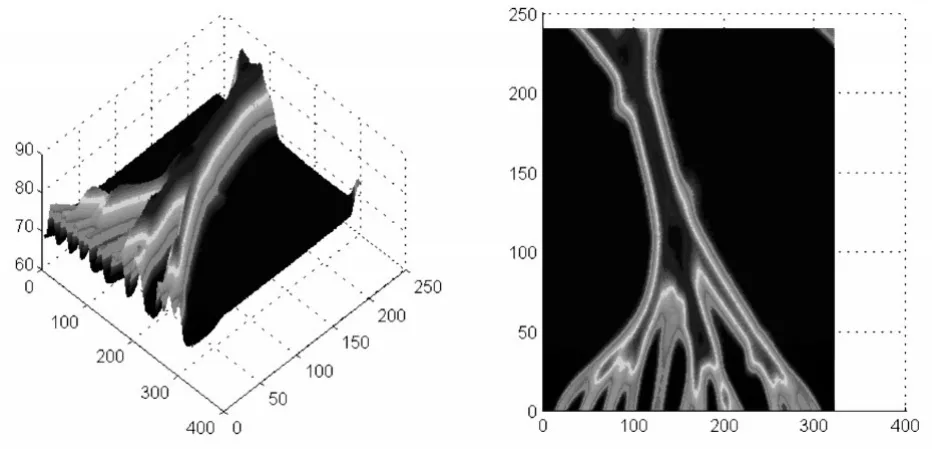

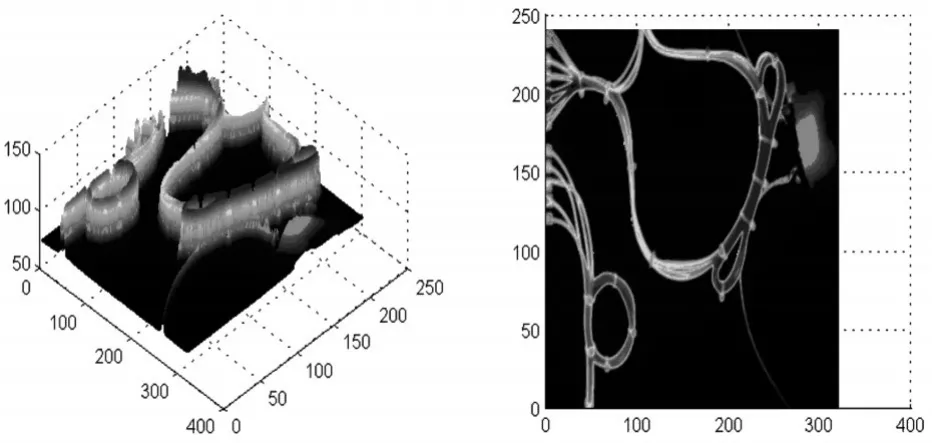

以圖3(a)~圖3(b)的熱成像圖中色點為原始圖,取點250*400繪制三維圖像。如圖12~圖14所示,分別給出了成束導線扭絞與小彎曲半徑(小余量處理)、靠近接線端匯線、余量處理等敷設方式的三維數值模擬圖像,與原始的熱成像圖相比,三維模擬圖對熱力特征描述較為細致。

圖12,在溫度場分布中溫度波峰、波谷值沿導線走勢交替出現,并以一定角度呈波浪式前進,小彎曲半徑在靠近弧形最頂端出現最高溫度。

圖12 扭絞與小彎曲半徑數值模擬圖

圖13 ,靠近接線端處明顯呈樹枝形狀分布,等溫線收縮界限較為清晰,從接線端處開始沿其走勢溫度明顯呈上升趨勢,在匯線部位溫度偏高,最高溫度為匯線部位接近匯線端處。

圖13 靠近接線端匯線部位數值模擬圖

圖14 余量處理部位數值模擬圖

圖14 ,大余量處理其線束重疊處溫度明前偏高,在小半徑彎曲處,由于較匯線處分散,其溫度相對較低,最高溫度為其匯線重疊處。

數值模擬結果很好展現了敷設部位的實際形態,與熱成像圖結果吻合較好,且溫度層次清晰,較好地反映其溫度分布特征。

6 結語

本文提出了通過紅外熱像技術分析機載電氣線路敷設故障信息的方法。在不同工作電流作用下,對線路進行通電實驗,通過紅外熱像儀對熱應力較為集中的部位提取“熱”信息,將溫度場內的最高溫度及相對穩定溫升作為特征參數,不同的敷設方式對熱因子的敏感性存在一定的差異性,其較好地反映了敷設部位的故障隱患及嚴重程度;對典型部位進行數值模擬,能夠展現敷設部位的故障細節,進一步驗證了在線診斷方法的可行性。