多視角下烏克蘭危機的地緣政治解讀

趙友

【摘 要】2013年底爆發的烏克蘭危機攪動了當時世界的國際關系,并且快速的從一場烏克蘭國內的政治危機發展成為了涉及整個歐亞大陸的國際政治沖突。烏克蘭危機是由國內內因和國外誘因兩種因素共同作用的結果。烏克蘭內部民族、經濟和政治情況比較復雜,尤其是在經濟層面,受俄羅斯的影響較大,經濟上依附于俄羅斯并且與其具有嚴重的不對稱性的經濟相互依賴情況,各種情況疊加導致其內部分化以及外交政策的“搖擺不定”。烏克蘭獨特的地理位置使其成為歐盟以及北約東擴的堡壘,同時也是俄羅斯對抗歐美勢力的最后防線以及最后的戰略緩沖區。對于歐美國家而言,基于“歐亞平衡”戰略布局、麥金德的“陸權理論”、以及維護其自身安全發展的必然選擇,烏克蘭是擠壓俄羅斯的地緣戰略選擇空間、制約俄羅斯崛起與復興的關鍵所在。與此同時烏克蘭對于俄羅斯全球布局和地緣政治安全也有著重要的意義,俄羅斯需要烏克蘭充當其謀求自身發展和維護自身國防安全的“緩沖區”。分析烏克蘭危機應從多個視角綜合考慮,從而揭示烏克蘭危機的實質。

【關鍵詞】烏克蘭危機;相互依賴;地緣政治;俄羅斯;歐亞平衡;陸權論

2013年11月時任烏克蘭總統亞努科維奇決定終止與歐盟簽署聯系國協定,此舉意味著烏克蘭在國家戰略層面嚴重削弱了一直以來與歐洲國家不斷上升的戰略合作伙伴關系,并在疏遠西方國家的同時,制定了一系列加強同俄羅斯的經濟合作政策,此事件成為了烏克蘭危機爆發的導火索。面對亞努科維奇政府的一系列“離歐親俄”的政策,烏克蘭的親歐勢力隨即在首都基輔展開了大規模游行示威活動,并要求亞努科維奇下臺提前舉行選舉。從2014年初開始烏克蘭國內局勢急劇惡化,暴力活動迅速升溫,接連出現了亞努科維奇被議會罷免、在俄羅斯的軍事干預下克里米亞地區以“公投”形式加入俄羅斯聯邦、以及烏克蘭東部的盧甘斯克、哈爾科夫等行政區相繼宣布獨立的緊急情況。烏克蘭不斷惡化的局勢不僅僅造成了國內各個利益集團劍拔弩張的局面,也使得歐美和俄羅斯之間出現了新一輪的“冷戰”態勢,甚至對傳統的威斯特伐利亞體系構成了巨大挑戰。

一、烏克蘭危機爆發的內因分析

(一)烏克蘭國內復雜的民族構成所形成的“政治版圖”

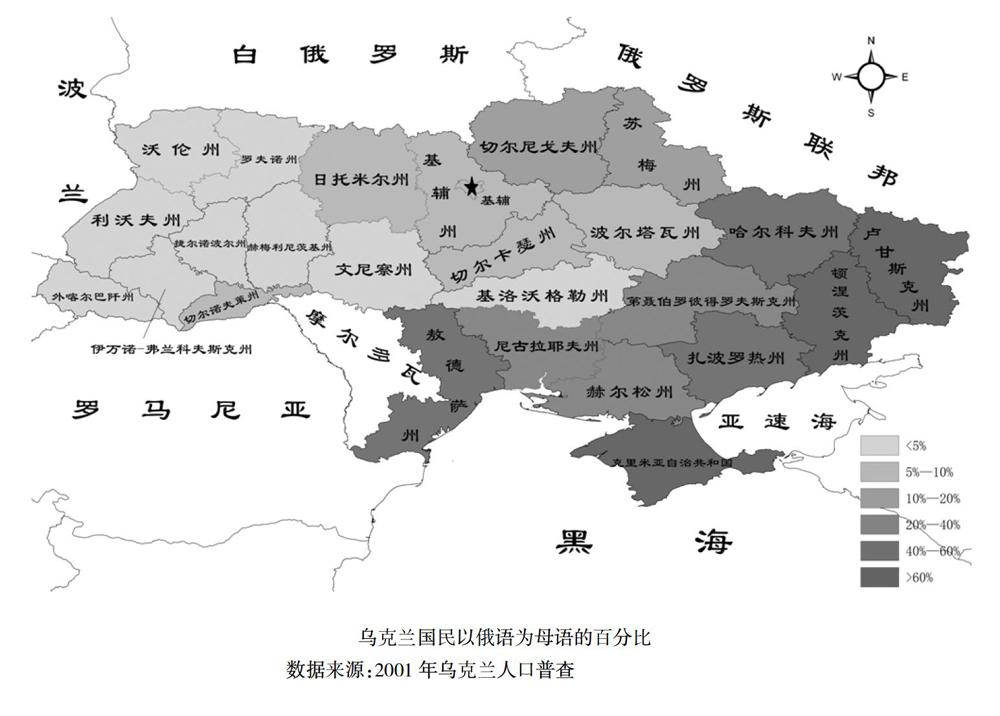

烏克蘭國內民族構成復雜且分布不均,2013年1月統計數據顯示烏克蘭境內共有人口4555萬,其中烏克蘭族占比最高,大約占到人口總數的77%左右。其次是俄羅斯族,占到了人口總數的20%左右。其余的少數民族占人口總數的3%左右。烏克蘭兩大主體民族烏克蘭族與俄羅斯族具有共同的發源地,公元6世紀到公元9世紀在第聶伯河流域形成了一個強大的聯盟部落國家羅斯國,羅斯國的各個部落由東斯拉夫人構成,從公元11世紀中期至12世紀中期,古羅斯國陷入內戰逐漸分裂,分裂后的羅斯國在各個部落的基礎上逐漸發展形成烏克拉族、俄羅斯族和白俄羅斯族等,約從14世紀到16世紀烏克蘭民族逐漸形成了自己的語言以及民族特點,約17世紀到19世紀形成了現代的烏克蘭族。自17世紀沙俄與烏克蘭簽訂《佩列亞斯拉夫合約》至18世紀,沙俄相繼控制了烏克蘭東部以及黑海北部大片區域。1922年,烏克蘭作為蘇聯的創始人之一加入蘇聯,成為蘇聯加盟共和國。但是不論是在沙俄時期還是蘇聯時期,大俄羅斯主義一直深刻影響著烏克蘭族的政治、經濟以及生活方式,烏克蘭民族也一直處在被“思想殖民”的境遇中,甚至在蘇聯時期烏克蘭境內90%的學校采用俄語授課。由于歷史等多方面原因烏克蘭境內的烏克蘭族對俄羅斯族逐漸產生了敵對的情緒,長此以往也造成了兩大主體民族之間難以調和的矛盾。

烏克蘭境內共有27個行政區,烏克蘭的兩大主體民族不均勻的分布在這27個地方行政區內。作為烏克蘭母親的第聶伯河在歷史上造就了烏克蘭璀璨的文化,然而在民族分布上它卻也起到了“分割線”的作用。俄羅斯族主要分布于第聶伯河以東、烏克蘭南部和克里米亞自治共和國。烏克蘭族則主要分布在第聶波爾以西的區域內。兩大民族分布的不均使得這27個行政區呈現出截然不同的政治立場,就政治傾向而言大致上分為東西兩大“陣營”。

第一部分為以東部地區和南部地區組成的親俄“陣營”。烏克蘭東部地區包括頓涅茨克州、盧甘斯克州、扎波羅熱州、哈爾科夫州以及第聶伯羅彼得羅夫斯克州,上述地區俄羅斯族分布較為集中,早期為沙俄統治并且工業城市化比較高和俄羅斯的政治文化聯系較為緊密。比如盧甘斯克州、頓涅茲克州和哈爾科夫州俄羅斯裔占比分別為39%、38.2%和25.6%。與此同時烏克蘭東部的烏克蘭裔過半母語也為俄語,就政治傾向而言東部地區明顯偏向俄羅斯 [1]。烏克蘭南部則包括克里米亞自治共和國和塞瓦斯托波爾直轄市、敖德薩州、尼古拉耶夫州和赫爾松州。該區域俄羅斯裔分布廣泛且集中于大城市,對俄羅斯有強烈的民族認同感。尤其是克里米亞自治共和國,一直以來都和俄羅斯有著緊密的聯系,同時也是俄羅斯黑海艦隊的駐扎地。從1783年俄國占領克里米亞一直到1917年沙俄解體,克里米亞一直是俄國的領土。蘇聯時期克里米亞也加入到了蘇維埃共和國,1954年赫魯曉夫將其劃給烏克蘭,此舉動的合法性也一直飽受爭議[2]。也是烏克蘭唯一的俄羅斯族人口數量占絕對優勢的行政區域,1989年蘇聯解體前克里米亞地區俄羅斯族占到了總人口數的65.6%[3]。

第二部分為以西部地區為代表的親歐“陣營”。烏克蘭的西部地區包括切爾諾夫策州、利沃夫州、羅夫諾州、捷爾諾波爾州、伊萬諾-弗蘭科夫斯克州、外喀爾巴阡州和沃倫州共七個州。西部地區主要聚集的是烏克蘭裔,俄羅斯裔的人口數量在西部占比非常低。西部地區保留了傳統的歷史和文化有較強的“烏克蘭人”的民族認同感,由于近年來俄羅斯政府對于烏克蘭的干涉以及亞努科維奇政權的“親俄”政策因此此處的“反莫斯科”逐漸盛行。

除了上述東部和西部兩大“陣營”外,剩余10個行政區屬于中部地區。中部地區較東部和西部沒有特別鮮明的政治立場,自烏克蘭獨立以來一直奉行“中立”的政治路線,對東部和西部地區的訴求都有所回應。中部地區雖然沒有特別的政治傾向,但是其對于烏克蘭的大選有著不可忽視的作用,在2010的總統大選中,總統候選人季莫申科在中西部17個行政區贏得了勝利,然而其總體得票率卻低于亞努科維奇,主要原因是在中部的得票率下降嚴重,從而導致了大選的失利[4]。季莫申科中部選區失利的的原因主要為中部地區選民擔心烏克蘭政府的持續親歐政策會引來俄羅斯更新一輪的能源制裁從而導致經濟持續惡化,影響到烏克蘭普通大眾的正常經濟生活。

(二)烏克蘭內部的經濟因素所形成的“經濟版圖”

烏克蘭國內共有三大經濟區,分別為頓涅茨克-第聶伯河沿岸經濟區、西南經濟區和南部經濟區[5]。其中頓涅斯克-第聶伯河沿岸經濟區主要為第聶伯河以東地區即烏克蘭東部,該經濟區包含頓涅茨克州、盧甘斯克州、哈爾科夫州、蘇梅州、波爾塔瓦州、扎波羅熱州、基洛沃格勒州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州,該地區為烏克蘭的重工業區,集中了國內的鋼鐵、機械、化工和軍事工業等,并且鐵路網密集、工業基礎完善、交通便利、經濟發展水平較高,烏克蘭的東部在獨立前后均與俄羅斯保持著密切的聯系,其支柱產業與俄羅斯的相關產業有著高度的互補和相互依賴關系并且有明確的產業分工[6]。不僅僅是經濟的密切聯系,俄羅斯對于烏克蘭的投資也大多集中在東部地區。工業的發達使烏克蘭的東部經濟發展優于全國其它地區,人均收入和居民生活水平較其它區域有著顯著的優勢。南部經濟區則較小,僅包含敖德薩州、赫爾松州以及尼古拉耶夫州三個州,主要以種植業、海運業和旅游業為主。在蘇聯時期,烏克蘭的東部和南部都屬于烏克蘭的工業區并且由中央直接管理。由此可見烏克蘭的東部地區和南部地區在經濟有明顯的“親俄”傾向。

西南經濟區主要是第聶伯河以西的地區,與東部地區的經濟結構不同,該地區主要從事農業和輕工業產業,農業化水平很高但工業化水平較低。由于與東部高度工業化的經濟結構有較大差異,因此西部地區與東部地區在經濟沒有相互依賴和互補的關系,兩地區間的經濟往來也較少。從對外貿易的角度來看,烏克蘭西部地區與俄羅斯也沒有太多“瓜葛”,然而與中歐和西歐國家卻保持的緊密的“聯系”。烏克蘭西部地區與西方國家有著緊密的經濟合作關系,烏克蘭西部的農業區向西方國家出口農產品以及原材料等同時向西方國家進口消費品以及部分工業品[7]。綜合起來可以看出烏克蘭西部地區有明顯的“親歐”趨勢。

(三)烏克蘭國內的綜合政治因素

自上世紀九十年代烏克蘭獨立以來,烏克蘭國內政壇始終風起云涌,相繼爆發了“橙色革命”和“烏克蘭危機”兩個重大的國內政治危機,內部因素主要是由于不同政治傾向的利益集團的之間的斗爭。在由兩大主體民族及其不均勻分布所形成的“政治版圖”和國內特殊的“經濟版圖”的共同合力下烏克蘭國內大致可分為“親歐”和“親俄”兩大利益集團。烏克蘭的西部地區為“親歐”集團,季莫申科和尤先科為其代表人物。“親俄”集團主要為烏克蘭的東部和南部地區,政壇代表人物為此次烏克蘭危機的“主角”亞努科維奇。兩大利益集團的較量在烏克蘭國內的總統大選上體現的尤為明顯,2004年12月舉行的總統大選上尤先科贏得了除了東部和南部外10個行政區外其他17個行政區的絕對勝利,在西部的7個行政區和中部的10個行政區得票率分別為89%和76%,然而在東部地區卻遭遇慘敗。與此相比亞努科維奇贏得了東部和南部地區的選舉,在西部遭遇了慘敗[8]。正是由于烏克蘭國內兩大利益集團的政治訴求截然相反,烏克蘭自獨立伊始兩股勢力的長期斗爭所形成的巨大張力撕扯著烏克蘭的大地,無形之中為此次的烏克蘭危機埋下伏筆。

除了國內民族和經濟兩大主要因素,烏克蘭國內權力與資本的復雜關系也是造成烏克蘭危機的另一個重要原因。蘇聯解體后,烏克蘭的私有化過程使得大量財富聚集到了少數人手中,形成了幾乎可以左右國家經濟命脈的重量級人物,這些人逐漸發展成為在商界和政界都可以呼風喚雨的寡頭。發跡的寡頭逐漸控制了國家的大量資源并且在政壇培植自己的代言人,這些以謀求自身利益為出發點的資本力量對于烏克蘭的政壇有著不可忽視的影響,甚至在某些關鍵節點會影響國家政治走向和關鍵抉擇。以烏克蘭危機為例,在獨立廣場斗爭驚醒到最關鍵的時刻,被奧地利警方逮捕的烏克蘭能源巨頭德米特里·費爾塔什在此時為了自保臨陣倒戈,在政治上拋棄了先前曾支持的時任烏克蘭總統亞努科維奇,命令他手中控制的媒體在電視頻道播放鎮壓游行的“血腥”畫面,從而使得國內局勢開始倒向當時的烏反對派,當然除了德米特里·費爾塔什還有許多寡頭富豪順應了西方的要求,以自保和收獲利益為出發點投靠西方[9]。正如俄羅斯外交與國家政策委員會主席費·盧基揚諾夫所言:“烏克蘭自90年初期獨立以來的所謂‘精英群體,只會利用國內亂局然后從中撈取利益。” [10]烏克蘭國內寡頭的肆虐使得原本就劍拔弩張的烏克蘭局勢更加雪上加霜,這些“投機分子”不僅貪婪的不斷掏空國家財富還可能斷送國家的前途。

二、俄羅斯在烏克蘭危機中的作用

(一)烏克蘭對于俄羅斯的意義

布熱津斯基在其著作《大棋局》中稱:“缺少烏克蘭的俄羅斯不足以被視為一個橫跨歐亞的帝國。” [11]。不論強國還是弱國,沒有任何一個國家容忍在自己國家周圍出現敵對的政治聯盟并且在靠近邊境的位置部署軍事基地。俄羅斯為了爭奪波羅的海的出海口在歷史上與北歐國家進行過長期的斗爭,可以說俄羅斯位于圣彼得堡的出海口是俄羅斯用鮮血和財富堆砌起來的,然而隨著2014年波羅的海三國相繼加入北約,使得俄羅斯失去了在波羅的海對于西方國家的戰略優勢,甚至有西方智庫揚言稱如果北約與俄羅斯發生沖突,北約可以兩周之內攻下俄羅斯在波羅的海沿岸的軍事“飛地”加里寧格勒。俄羅斯在波羅的海的“失意”導致了大批北約軍事設施布置在距離俄羅斯邊境不足200公里的區域。從俄羅斯的地緣政治全局出發,在失去北面波羅的海的勢力范圍后,莫斯科當局在黑海問題上絕不會再有絲毫的讓步,若烏克蘭倒戈西方,烏克蘭勢必會重新討論駐扎在塞瓦斯托波爾港的黑海艦隊的問題,甚至可能會導致黑海艦隊被迫撤出克里米亞。用普京的話說:“北約軍艦將會進入俄羅斯具有悠久光榮傳統的塞瓦斯托波爾港,俄羅斯將會在實際上被趕出德涅斯特河流域。[12] ”失去在黑海的勢力范圍對俄羅斯的國防體系有著毀滅性的打擊,因為這不僅會使得俄羅斯幾乎喪失從黑海穿越土耳其海峽形成對西方國家的海上軍事威懾能力,也會使俄羅斯南方和北方均受到軍事威脅,整體陷入到西方國家的軍事包圍圈中。

從地緣經濟的角度來說,俄羅斯的許多產業與烏克蘭存在著高度的互補關系,很多商品需要到烏克蘭的工廠加工才能銷售。在前蘇聯時期,烏克蘭素有“兵工廠”之稱,目前俄羅斯的武器生產很多依賴于烏克蘭的相關企業,尤其是分布在黑海沿岸的烏克蘭船舶制造工業對于俄羅斯有著重要的意義。除了重工業以外,烏克蘭是俄羅斯重要的農產品進口國,烏克蘭可以說是俄羅斯重要的“糧倉”。

從地緣文化上看,俄羅斯與烏克蘭都發源于公元九世紀的古羅斯國,從民族角度來看同屬東斯拉夫人并且都屬于斯拉夫國家,兩個國家不僅在歷史和民族層面有著緊密的聯系,在文化和宗教信仰方面也有著深厚的淵源。布熱津斯基說道:“獨立的烏克蘭的出現,迫使俄羅斯人重新思考他們的民族和政治的性質”[13]。因此從俄羅斯的民族和宗教情感出發,俄羅斯也不會容忍烏克蘭倒戈西方,歸屬到西方基督教文明中去。

(二)俄羅斯對于烏克蘭的政策影響

不論從和角度出發俄羅斯都不能失去烏克蘭,因此俄羅斯在各個方面不遺余力的拉攏烏克蘭,俄羅斯的具體措施主要體現在以下幾個方面。

1、揮舞“經濟大棒”實現對烏控制

當今世界舞臺并非都是對稱的相互依賴,在國家與國家的雙邊關系中,存在著眾多不對稱依賴的現象。所謂不對稱性依賴借用約瑟夫·奈的描述,是指“在相互依賴的關系中,一方比另一方較少依賴對方”。依賴較小的一方較依賴較多的一方而言擁有更多的主動權,從而使得經濟的不對稱性相互依賴產生權力。通過權力的運作,依賴較少的一方可以使依賴較多的一方做出違背自己本心的事情[14]。俄羅斯對于烏克蘭就擁有這種“特殊的權力”。

俄羅斯一直是烏克蘭最大的貿易國,根據統計表中數據計算,2001-2009年平均而言烏克蘭對俄羅斯的出口占其國內總出口額的21%,對俄羅斯的進口占到其總進口額的34%。在能源領域,烏克蘭對于俄羅斯有著高度的依賴性,2001-2009年烏克蘭從俄羅斯進口的礦物燃料占到了同類型資源的六成以上。不僅如此俄羅斯資本也已滲入到烏克蘭的各個核心領域,根據統計俄羅斯石油公司控制了烏克蘭超過60%的冶金業、90%以上的煉油業以及三分之一以上的電力行業。據2002年統計計算,僅冶金行業就占到烏克蘭GDP的23%、外匯收入的47%。烏克蘭獨立后經濟不斷惡化,債務問題一直困擾著烏克蘭政府,據官方統計烏克蘭外債常年高達其GDP的65%以上。根據IMF統計,俄羅斯持有的債券超過了烏克蘭其余債權國所持債券的50%以上[15]。

綜合上述數據,烏克蘭對于俄羅斯有著嚴重的經濟依賴,尤其是在能源方面幾乎完全受控于俄羅斯,這種不對稱的經濟依賴關系在雙邊關系中可以產生權力,從而使得俄羅斯擁有對于烏克蘭的控制力。

2004年烏克蘭第二任總統庫奇馬在任期即將到期之際打算將總統權力移交給亞努科維奇,此舉也得到了普京的支持,然而隨后烏克蘭爆發的“橙色革命”使俄羅斯當局大力支持的亞努科維奇在烏大選中失利,“親歐”的尤先科獲得了選舉勝利。尤先科就任總統后,隨即展開了偏向西方國家的一系列政策舉動。烏政府退出了由俄羅斯主導的歐亞經濟共同體,并且加入北約、俄羅斯黑海艦隊駐扎克里米亞等一系列敏感問題都面臨著被重新討論的風險[16]。面對烏當局的一系列“背叛”舉動,莫斯科當局隨即利于烏克蘭對俄羅斯高度的能源依賴對烏克蘭進行了能源懲罰和制裁,制裁措施主要為調控出口的天然氣價格。2005年,俄羅斯將出口烏克蘭的天然氣價格抬高了將近五倍并向烏方提出了盡快償還天然氣欠款的要求。為了自身權益烏克蘭當局拒絕了俄羅斯的要求,作為懲罰俄羅斯在2006年1月對烏克蘭“斷氣”2天[17]。雖然經歷了多輪談判和斡旋,但是俄羅斯依舊將天然氣的價格抬高了數倍,這也使得烏克蘭本就慘淡的經濟更加雪上加霜。當然俄羅斯的能源政策除了制裁效果也有拉攏的功能,2013年時任烏克蘭總統亞努科維奇由于國內經濟惡化,曾向歐洲請求20億美元的貸款以解決2014年的國家財政問題,由于亞努科維奇的政治立場偏向俄羅斯,歐洲回絕了烏克蘭的請求。但在此時俄羅斯向烏克蘭提供了150億美元的援助并且將天然氣價格下調了三分之一[18]。俄羅斯頻頻使用“經濟大棒”獲得了對烏克蘭的控制力,也影響著烏克蘭當權者的政治傾向。

2、軍事干預烏克蘭局勢

在此次烏克蘭危機中,俄羅斯對烏克蘭的軍事干預也是一個重要的方面。莫斯科當局在對烏的軍事政策主要有兩個方面,直接出兵干涉與軍事滲透形成高壓干預。

自2014年2月初俄羅斯就開始向俄烏邊境陳兵數萬從而形成對烏克蘭的軍事威懾,2月28日俄羅斯軍隊正式開展占領克里米亞的行動同時,俄軍在邊境舉行大規模軍事演習,雖時任烏克蘭代總統的圖爾奇諾夫對俄羅斯發出警告:“俄羅斯黑海艦隊的任何軍事行動都被視作入侵”。然而一方面由于烏克蘭臨時新政權立足未穩,輕舉妄動甚至可能會造成被顛覆的風險,另一方面俄羅斯強大的軍事力量也使烏方“有心無力”,因此面對國家主權被侵犯的情況也自然無能為力。烏克蘭只能無奈接受俄羅斯僅用短短一個月時間就將克里米亞收入囊中的苦澀結局。俄軍強大的軍事力量和指揮得當在其中發揮了重要的作用。

除了直接軍事干預,俄軍同時利用其軍事力量在烏克蘭東部發動了一場“混合戰爭”。一是長期在俄烏長達1500公里的邊界陳兵數萬,三個月換防一次保證時刻有三萬軍力隨時能投入到戰爭中。此外在克里米亞駐軍三萬,與俄烏邊境駐軍共同形成對烏克蘭的軍事包圍圈,對烏克蘭形成巨大的軍事高壓態勢。二是對烏東部的烏克蘭分裂勢力進行援助。在俄烏邊境建立秘密通道為烏分裂勢力進行物資援助,并且動員先進的偵查技術對烏東部的軍事動態進行實時監控,設立軍事指揮機構并由俄軍陸軍副總司令倫佐夫親自坐鎮指揮[19]。

與俄羅斯在軍事領域的絕對優勢相比烏克蘭的軍事力量明顯不足,因此在維護國家主權和對抗分裂勢力方面幾乎完全受制于人。

三、歐美烏克蘭危機中的作用

(一)烏克蘭對于美國的地緣政治戰略意義

隨著蘇聯的解體和冷戰的結束,全球的政治家曾經進行過有關美國冷戰后的戰略討論,參與討論的現實主義者的一致結論為冷戰后美國應適時地調整戰略決策,采取“離岸制衡”的戰略方針,在全球范圍內充當“離岸平衡手”的角色,讓地區性大國承擔起制衡霸權國的責任,從而擺脫在冷戰時期美國在歐亞大陸承擔的主要義務[20]。然而美國冷戰后的全球政策卻與上述觀點大相徑庭,美國非但沒有撤出在歐亞大陸的勢力,反而部署了更多的力量在歐亞大陸。

首先由于歐亞大陸的總體資源以及軍事潛力遠遠超過美國本土,如果被單一強國所控制,勢必對美國將會造成軍事上的擊敗[21]。同時,由于海權造成的對于大陸的影響力下降以及科技的進步使海洋國家可供調配動員的時間大大縮短。因此海洋強國必須加強承擔對于大陸事物的義務,這也是美國在二戰得到的教訓[22]。歐亞大陸強國的出現影響的不僅僅是美國的地位和安全,而是在于強國的出現將會迫使美國不得不保護自己不受外國侵犯,從而會導致在美國出現某種軍事暴政,美國引以為傲的價值觀、認同觀以及經濟政治文化都將會不得不做出改變。二戰后美國更加推崇“全球主義”,其核心在于保持歐亞大陸的均勢與美國自身利益緊密結合起來[23]。

俄羅斯作為實力最強的獨聯體國家,在蘇聯解體后莫斯科當局非常重視蘇聯原加盟共和國對于俄羅斯的重要意義,大力推行“近鄰政策”。俄羅斯的“近鄰”國家包含蘇聯解體后獨立的14個原加盟共和國、蒙古、朝鮮和中國[24]。自上世紀90年代起,俄羅斯就明確宣稱要對“近鄰”國家實行直接干涉的政策。俄羅斯首任總統葉利欽甚至在聯合國大會上直言應將俄羅斯看作為“前蘇聯地區和平穩定的保障者”[25]。俄羅斯的“近鄰政策”可以看作成俄國版的“門羅主義”。普京執政后,對于俄羅斯“近鄰”國家的政策更加果斷。如對于“背叛”自己的國家,俄羅斯果斷采取制裁措施。在經濟上通常使用能源制裁,提高天然氣價格等,在軍事層面采取直接出兵干預和軍事高壓兩種措施,如對烏克蘭和格魯吉亞的直接軍事行動和在白俄羅斯等國家的軍事擴張等。

俄羅斯的一系列行為都體現了其重塑強大帝國的野心,俄羅斯的崛起與擴張勢必會打破歐亞大陸上間的勢力均衡,美國對此勢必會采取必要的措施擠壓俄羅斯的地緣空間。烏克蘭自然就成為了美國制衡烏克蘭戰略要地。

(二)烏克蘭對于西歐的意義

蘇聯解體后俄羅斯曾一度試圖融入西方,然而西方國家始終不接受俄羅斯這個龐然大物,甚至一直對俄羅斯施加多方位的打壓以及制裁措施,擠壓俄羅斯的地緣發展空間。歷史上,沙俄一直對外實行擴張和殖民的政策,推行大國沙文主義,因此西歐諸國對于俄羅斯一直以來都心存戒心。以基辛格為代表的現實主義學者也一致認為:“俄羅斯經歷沒落與徘徊之后遲早會再次崛起威脅中東歐的安全,進而威脅歐洲的工業中心”[26]。

1905年以前英帝國和沙俄曾就爭奪爭中亞以及近東的奧斯曼帝國的利益展開過長達半個多世紀的對抗。沙俄吸取了克里米亞戰爭失敗的教訓,加強了對于增強戰時的物資調配能力方面的重視程度,因此在19世紀70年代初期開始修建高加索鐵路,至19世紀80年代末期沙俄已修建完成從奧倫堡到塔什干的鐵路,這條鐵路的修成使俄國對于中亞的戰爭潛力倍增,從1866年到19世紀末俄國修建了3萬英里的鐵路[27]。沙俄的鐵路建設使得中亞這片廣袤地區的潛力開始被挖掘。英國著名的地緣政治學家麥金德將世界看作是由歐亞大陸和非洲大陸組成的世界島,其中歐亞大陸中心被看作為“心臟地帶”,其大致范圍為西起東歐,東至中西伯利亞蒙古,南至小亞細亞、伊朗高原和中國西藏,北至北冰洋的廣闊區域,此區域除了東歐這個門戶外其他海權國家均不易進入,占據心臟地帶的國家在歷史上也曾屢屢向歐亞大陸邊緣擴張[28]。麥金德將東歐的戰略地位提高到了前所未有的高度,甚至直言:“誰控制了東歐,誰就控制了世界島,誰控制了世界島,誰就控制了世界!”[29]。與此同時麥金德也指出,海權國家勢必會被強大的占據“心臟地帶”的陸權強國所擊敗。雖然麥金德的理論有其時代的局限性,甚至有反對者認為在核時代麥金德的理論已經可以拋棄,然而其理論的思想內涵依舊對于現代的國際關系具有深層次的影響。第二次世界大戰以及后來的美蘇爭霸從某種意義上來說,都可以看作是以英美主要代表的海權強國制衡企圖獨占“心臟地帶”的強大霸權國家的斗爭。從這個角度看,烏克蘭作為進入“心臟地帶”的門戶,對于制衡有強烈復興意識的俄羅斯而言具有重要的意義。尤其是對于西歐國家,為保證其自身的安全,一個強大的新時代的“沙俄”肯定不是他們想要看到的。

西歐國家對于俄羅斯的“不待見”也有很多其他因素,如在民族、宗教以及文化習俗上的巨大差異。因此在對待烏克蘭的問題上歐洲國家采取了不遺余力的拉攏政策,通過栽培烏克蘭國內政治代言人、對烏經濟援助以及對俄羅斯進行經濟制裁等手段從而將烏克蘭納入到自己的勢力范圍內。

四、對烏克蘭危機的思考

自1991年從蘇聯獨立成為主權國家到2013年底的烏克蘭危機,二十多年間烏克蘭國內局勢跌宕起伏。從全局的角度來看,烏克蘭危機不僅僅是一次由于亞努科維奇個人決策造成的偶然性政治危機,而是烏克蘭國內外各種矛盾和斗爭長期醞釀發酵的結果。

烏克蘭危機不能單單從一個角度來看,而是應從全局出發,多方面來思考這場危機。烏克蘭國內的“政治版圖”和“經濟版圖”的合力所形成的東部和西部的政治立場對立是造成危機的基礎,與此同時俄羅斯和歐美國家在此次危機中也扮演著重要的角色。尤其是俄羅斯,為維護其生存和發展的“最后防線”,不惜訴諸武力。普京甚至在2014年提出了“新俄羅斯”的概念,指出盧甘斯克州、頓涅茨克州、哈爾科夫州、赫爾松州、尼古拉耶夫州和敖德薩州在沙俄時代沒有并入烏克蘭,上述這些州都是蘇聯初期轉交給烏克蘭的,但是其根子毫無疑問是和俄羅斯緊密相連的[30]。由此可見俄羅斯對于烏克蘭的重視以及莫斯科捍衛其在烏克蘭勢力范圍的決心。歐美出于打壓俄羅斯地緣發展空間的立場出發,沒有直接使用暴力手段和俄羅斯進行直接的軍事對抗,而是采取相對“溫和”和對烏援助和經濟制裁俄羅斯等措施。但是相比于美國制裁俄羅斯強硬措施,歐洲卻對于在將強對俄羅斯制裁的方面顯得有些遲疑,其原因也是多方面的,首先俄羅斯作為歐洲復興的一個重要增長點,對俄羅斯制裁會減少歐盟對于俄羅斯的出口,并且西歐國家同樣對于俄羅斯有巨大的能源依賴,如果持續對俄羅斯制裁歐盟自身也會出現巨大的影響。因此西方國家與俄羅斯沒有完全斷絕經濟往來,在某些局部地區如北極地區有著較為緊密的經濟合作關系,這種局部的合作可以為沖突雙方在有限領域提供溝通渠道,為今后重塑新型的信任合作關系創造條件。

綜上所述,烏克蘭危機爆發的原因錯綜復雜,在可預見的時間內其烏克蘭依舊是各種勢力交錯的節點所在,烏克蘭局勢的動蕩以及不確定性甚至可能會對傳統的威斯特伐利亞體系構成挑戰,使西方國家重新回歸到了結盟政策。俄羅斯在烏克蘭危機后加強了“向東看”的腳步,加強了與非西方國家的經濟合作關系并且對于中國的“一帶一路”產生了濃厚的興趣。就烏克蘭國內而言,盤根錯節的勢力依舊會在國內產生各種沖突,隨時可能會爆發新一輪的國內危機。

【參考文獻】

[1] Paul Kubicek,“Regional Polarization in Ukraine: Public Opinion,Voting and Legislative Behavior,”Europe-Asia Studies,Vol.52,No.2,2000,p.274.

[2] 詳見А. Фролов,Крым-1954: как это было / / Международная жизнь,2014,No. 11

[3] “About Number and Composition Population of the Autonomous Republic of Crimea”,All-Ukrainian Population Census,http: / /2001. ukrcensus. gov. ua /eng /results /general /nationality /Crimea /.

[4] Ralph S. Clem and Peter R.Craumer,“Shades of Orange: The Electoral Geography of Ukraines 2004 Presidential Elections,”Eurasian Geography and Economics,Vol. 46,No. 5,2005,pp. 374 - 375.

[5]馮貴友《列國志·烏克蘭》,社會科學文獻出版社.2010.第15頁,

[6] Stephen Shulman,“Asymmetrical International Integration and Ukrainian National Disunity,”Political Geography,Vol. 18,No. 8,1999,pp. 921 - 922.

[7] Stephen Shulman,“Asymmetrical International Integration and Ukrainian National Disunity,”pp. 921 -922.

[8] Ralph S. Clem and Peter R.Craumer,“Shades of Orange: The Electoral Geography of Ukraines 2004 Presidential Elections,”Eurasian Geography and Economics,Vol. 46,No. 5,2005,pp. 374 - 375.

[9]李永全.烏克蘭危機折射出的大博弈[J].俄羅斯學刊.2014,(3):0005-0006

[10]費奧多爾·盧基揚諾夫在華東師范大學俄羅斯研究中心的演講,2014年3月23日。

[11]茲比格紐·布熱津斯基,《大棋局:美國的首要地位及其地緣戰略》,上海人民出版社,2007年版,第39頁

[12] Встреча с руководителями мировых информагентств / /сайт Президент России,24 мая 2014,

http: / /www. kremlin. ru /news /21090.

[13]布熱津斯基,《大棋局:美國的首要地位及其地緣戰略》,上海人民出版社,2007年版,第73-75頁

[14]宋國友 高群博,《經濟地理、政治版圖——不對稱相互依賴的權利效用》[J],國家政治經濟學,2012,(9):0131-24

[15]IMF,ukraine: Statistical? Apppendix,February 2007.p.70.

[16]梁強,《烏克蘭危機一年:回顧、反思與展望》[J],《俄羅斯研究》,2015,(1):32-33

[17] Peter Rutland,“Russia as an Energy Superpower,”New Political Economy,Vol. 13,No. 2,2008, p.208.

[18] http://ria.ru/economy/20140301/997646692.html#ixzz2ugt7LXhH

[19]梁強,《從“近鄰政策”到“向東看”:烏克蘭危機與普京的戰略決策》[J],外交評論,2015(6):114

[20] Christopher Layne,The Peace of Illusions,Ithaca:Cornell University Press,2006,P.19.

[21] Walt W.Rostow,The United States the World Arena,New York:Harper and Row,1960,P.543

[22] Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy, Boston:Little,Brown and Company,1943,P.94.

[23]吳征宇,《離岸制衡與選擇性干預》[J],世界經濟與政治,2009,10-0033-08

[24] 梁強,《從“近鄰政策”到“向東看”:烏克蘭危機與普京的戰略決策》[J],外交評論,2015(6):114

[25] S. Schmemann,“Yeltsin Suggests a Role for Russia to Keep Peace in Ex-Soviet Lands”,The New York

Times,March 1,1993,p. A1.

[26] The EU and Russia's conflicting regime preferences in Ukraine: assessing regime promotion strategies in the scope of the Ukraine crisis

[27]崔建樹,《哈爾福德·麥金德的地緣政治思想研究》[J],國際政治研究(季刊),2010(4)

[28]哈·麥金德,《民主的理想與現實》,第73頁

[29]哈·麥金德,《民主的理想與現實》,第74頁

[30] Прямая линия с Владимиром Путиным,17 апреля 2014.