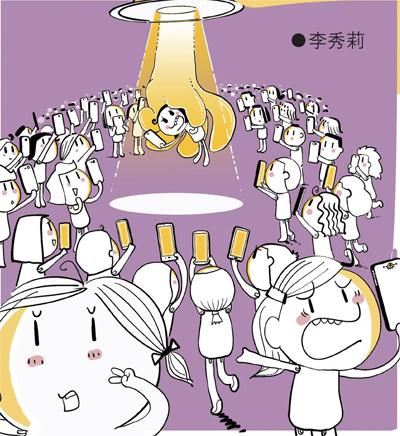

你的朋友圈流行盲抽潮玩嗎

李秀莉

近幾個月,小愛的生活增加了一項新內容——抽盲盒。每到周末,她就會去一家叫“泡泡瑪特”的潮玩店抽一個“茉莉”帶走。到目前為止,她已經擁有70多個“茉莉”,它們形象各異,有穿著花童裝、故宮格格裝的,還有身著太空服或變身為孫大圣的。

這個讓小愛上癮的小玩偶叫潮流玩具(簡稱“潮玩”)。和衍生于電影或動漫的手辦模型不同,“潮玩”由設計師憑想象創造,主要以外觀形象俘獲人心。

不同形象的玩偶們,被商家隨機放在外觀一致、不透明的密封盒子里,顧客在打開盒子前不知道抽中的是哪一款,這個過程被稱為抽盲盒。

盲盒并非新近出現,早在1999年,一個叫劉建文的香港人創造出世界上第一個“潮玩”,盲盒的玩法就隨之產生了。10多年后,這股風潮刮向了內地。

抽盲盒令人上癮。玩家圈有句話:“一入盲盒深似海,一盒一盒不停買。”

17歲的小雪是三年前入坑的,她擁有的盲盒已經近千個,包括“茉莉”“畢奇”“拉布布”“潘神”等。最瘋狂時會成箱往家搬,一個月買兩三箱,花費幾千元,這種行為,玩家圈里的術語叫“端箱”。端箱是為了抽到隱藏款。各系列的盲盒共12個,一箱共12組,加起來是144個,商家會在其中放入一個造型特殊的隱藏款,抽到的概率只有1/144,只有端箱才能保證100%買到。

現在,小雪已是“搖盒”的專家,能夠通過“搖盒”感受不同玩具在手感和重量上的微小差異,精確尋找到隱藏款。

盲盒不僅僅是一個消費品,它衍生出了一系列的文化現象和社交圈層,成為一種文化產品和社交產品。

小雪的手機里有十幾個和盲盒有關的微信群,大部分是為了“換娃”和“賣娃”。“因為是盲抽,肯定會抽到自己不喜歡或者已有的款式,所以我們就要賣出或者交換。”因為盲盒里的玩具多為人偶形狀,所以群里的成員互稱“娃友”。

幾乎每天晚上,小雪都會組織娃友“開小車車”,這是他們自己發明的一套玩法,用來清出多余款:把幾個熱款和雷款娃娃打包,統一定價49元一張票,每一個“娃娃”對應一個骰子的序號,根據個人擲出的序號和“石頭剪刀布”的結果,玩家獲得對應“娃娃”的“上車賞玩權”。所謂“上車賞玩”就是把娃娃寄給那個贏了的買家,在規定的時間里如果不喜歡,買家還可以以5折的價格退回給組織者。

更直接的交換、轉賣方式是往群里發心愿單,心愿單上是自己想要的款和準備換出的款。其他“娃友”看到心愿單,覺得合適就可以私戳對方進行交易。

2018年,為了換一款“娃娃”,小雪和一位玩家約了見面,聊過之后發現兩家離得很近,對方在上大學,也就大她幾歲,一段盲盒之交就這樣開啟。她們相約去線下店鋪抽盒,交流搖盒的手感,一起去上海參加潮流玩具展。后來兩人就變得特別熟,成了朋友。

改造盲盒里的玩具是小雪近期的新樂趣。“首先要構思形狀和配色……因為玩具本身是那種搪膠的小人,預熱之后會黏在一起,特別不好分開,就需要拿熱水去煮,之后才能把小的部件,比如臉、裙子都取下來,這樣才好去噴色。繪畫方式有兩種,拿噴槍噴或者手涂上色。”為了學習改娃,她還拜“改娃師”Babala·Z為師父。

如今,盲盒的自動販售機已經鋪進了商場和地鐵站。二手貨交易平臺“閑魚”官方數據顯示,盲盒交易已經是一個千萬級的市場。作為一款玩具,盲盒的吸引力為何這么大?

“它的盲抽規則和陰陽師游戲里的集抽卡牌一樣,本質上都是一種隨機游戲。”小愛的男朋友說。心理學上的“斯金納箱”實驗表明,當人們不知道獎勵何時出現,就會不斷地去重復操作。盲抽的獎勵就是那個抽到概率只有1/144的隱藏款,它如誘餌一般,勾著人不停購買。

一邊是玩家不停地抽抽抽,一邊是盲盒生產商不斷推出新的形象。以泡泡瑪特為例,這家公司簽約了30多位潮玩設計師,龐大的設計師隊伍保證它幾乎每個月都能推出新的盲盒系列,一個系列共12款形象。它的更新頻率,幾乎可以讓小雪這樣的資深玩家買到應接不暇。

撩撥玩家心弦的除了隱藏款,還有限量和饑餓營銷。物以稀為貴的道理在盲盒商家那里被徹底貫徹。2018年年底,北京西單大悅城某款盲盒的限量發售甚至出現了早上6點就有2000多人排隊的盛況。2019年的潮玩展,為了搶到限定款,小雪帶著帳篷在展會外通宵排隊。除了限制發布玩具數量,商家會設置規則提高購買門檻。潮玩展會的門票也采用優先票和普通票結合的方式發售。

但消費者往往不在乎這些商業把戲,他們將盲盒簡單地看作自己的愛好和寄托。“‘茉莉嘟嘟嘴的樣子很像我3歲的小女兒”“遇上開心的時刻,我會去娃娃屋里待一會兒”“它是我緩解壓力的途徑,一種生活寄托”……對大部分盲盒愛好者而言,這些玩偶是他們的心靈解藥。