論孟京卦氣說之陰陽流轉及其影響

張春香

摘要:漢代易學以象數學派為主流,而漢代象數易學又以孟喜、京房為其開創者。孟京易學主要特征之一,即是以卦氣說的陰陽流轉來釋易,來體現易道生成流轉的本質。具體來說,孟京易學通過其卦氣說,借助天文歷法知識,建立起一個以陰陽流轉來推演一年四時氣候變化進而預測人事吉兇的生成性哲學體系,是對先秦易學“天地之大德曰生”“生生之謂易”的一種創造性闡釋,也為后世構建了一套以陰陽流轉為核心的生成性思維模式。這一思維模式奠定了后世解釋宇宙天地與社會人生的最基本思維結構。

關鍵詞:卦氣說? 生成? 陰陽

漢代易學以象數學派為主流,而漢代象數易學又以孟喜、京房為其開創者。卦氣說自先秦發展到漢代,成為漢代易學的主流或基本學說。對于這一學說,學界多有論述。如劉大鈞先生側重于卦氣說的追根溯源;王新春先生基于歷史的演進之維,側重于探討卦氣說所透顯出的哲理意涵,突顯六十四卦的符號涵攝意義,二者都主要基于歷史與價值層面的學理分析。劉春雷先生同樣側重于研究孟喜卦氣說的哲學意蘊。梁韋弦先生提出西漢人將易卦與二十四節氣結合建構的占筮學體系是于經無據之妄說,但其啟發了中國古代的氣論哲學。黃黎星先生從樂律學角度探討京房的“六十律”與卦氣說之關系。本文主要從哲學思維方法角度來探討孟京卦氣說的陰陽流轉及其對后世思維結構的影響。

一、卦氣溯源 [見英文版第16頁,下同]

卦氣說雖然大流行于漢代,但并不是漢人所創,劉大鈞先生根據新出土簡帛資料論證了卦氣說是先秦之說,他說:“卦氣之說,雖說不見于先秦,但與爻辰、納甲一樣,溯其源,恐怕也不是漢人獨創。卦氣說,恐亦為太史遺法,估計漢人只是在前人基礎上,做了補充和整理,使其說更加完備而已。”

何謂“卦氣”?“卦”有兩義:一指“乾坤震巽坎離艮兌”八個基本卦,從后天八卦來看,震兌坎離是為四正卦,乾巽坤艮為四維卦;二指六十四卦。“氣”也有兩義:一指節氣,二指陰陽二氣。所謂“卦氣說”,是一種以八個基本卦或六十四卦來配一年四季二十四節氣,配十二個月,配三百六十五日,結合陰陽奇偶之數的變化,來解釋一年節氣物候的交替與變化的學說。漢代易學發展史上,出現有八卦卦氣說和六十四卦卦氣說。

八卦卦氣說最早見于《說卦傳》:

萬物出乎震,震,東方也。齊乎巽,巽,東南也。齊也者,言萬物之絜齊也。離也者,明也,萬物皆相見,南方之卦也。圣人南面而聽天下,向明而治,蓋取諸此也。坤也者,地也,萬物皆致養焉,故曰致役乎坤。兌,正秋也,萬物之所說也,故曰說言乎兌。戰乎乾,乾,西北之卦也,言陰陽相薄也。坎者,水也,正北方之卦也,勞卦也,萬物之所歸也,故曰勞乎坎。艮,東北之卦也,萬物之所成終而所成始也,故曰成言乎艮。

震為東方,離為南方,兌為西方,坎為北方;萬物出于東方震,明于南方離,悅于西方兌,歸于北方坎。《說卦傳》中八方說已經很明確,但關于季節卻只出現了“兌,正秋也”一句,并未言及春、夏、冬三季。這一八卦圖式可視為卦氣說的最早雛形,金景芳、呂紹剛認為,《說卦傳》是孔子為《周易》作傳時,有意識保存下來的《連山》《歸藏》二易遺說,如八方說即是《連山》易遺說。后四正四維說,更為漢代卦氣說之所本。震、離、兌、坎四卦位于東、南、西、北四正位上,值春、夏、秋、冬四時之正,為四正卦;巽、坤、乾、艮四卦位于東南、西南、西北、東北四偏位上,為四季交替之際,為四維卦。四正四維,既反映空間的變化,即東、南、西、北和東南、西南、西北、東北八方,也反映時間的推移,即春、夏、秋、冬四季的流轉輪替。自然萬物納入時間與空間之中,隨著時間與空間的動態流轉,萬物終始相連,綿綿不絕。早期八卦卦氣說,四正四維,時空轉換,陰陽流轉,易道生成流轉的特征已經初具雛形。孟京易學主要特征之一,即是以卦氣說的陰陽流轉來釋易,來體現易道生成流轉的本質。

二、孟喜卦氣說 [17]

漢代卦氣說是孟喜所倡導,孟喜所著《易章句》已經失傳,但其易說之一部分,保存在唐代僧一行的《卦儀》中,另一部分佚文見清人黃奭《黃氏逸書考》。孟喜在早期八卦卦氣說的基礎上將卦氣說發展成為六十四卦卦氣說,賦予四正卦以全新的內涵。他說:

自冬至初,中孚用事,一月之策,九六七八,是為三十。而卦以地六候以天五,五六相乘,消息一變,十有二變而歲復初,坎、離、震、兌,二十四氣,次主一爻;其初,則二至、二分也。坎以陰包陽,故自北正。微陽動于下,升而未達。極于二月,凝涸之氣消,坎運終焉。春分出于震,始據萬物之元,為主于內,則群陰化而從之。極于南正,而豐大之變窮,震功究焉。離以陽包陰,故自南正。微陰生于地下,積而未章。至于八月,文明之質衰,離運終焉。仲秋陰形于兌,始循萬物之末,為主于內,群陽降而承之。極于北正,而天澤之施窮,兌功究焉。故陽七之靜始于坎,陽九之動始于震;陰八之靜始于離,陰六之動始于兌。故四象之變,皆兼六爻,而中、節之應備矣。

“中孚用事”,即從冬至初侯起,配以中孚卦。一月三十天,正好是筮法中九、六、七、八之數的總和。“卦以地六”,意思是,每個月配上五個卦,每個卦主管六天多,故稱“地六”。“候以天五”,五天為一候,《黃帝內經》有“五日謂之候,三候謂之氣,六氣謂之時,四時謂之氣”(《黃帝內經·素問·黃帝藏象論》)之說,七十二候的兩候之間,五日有余,故稱為“天五”。五和六分別為《系辭》天地之數的中數。“五六相乘”,為三十日,代表一個月。“消息一變”,指一個月氣候及其物象情狀的變化,十二變即為十二個月,為一年。

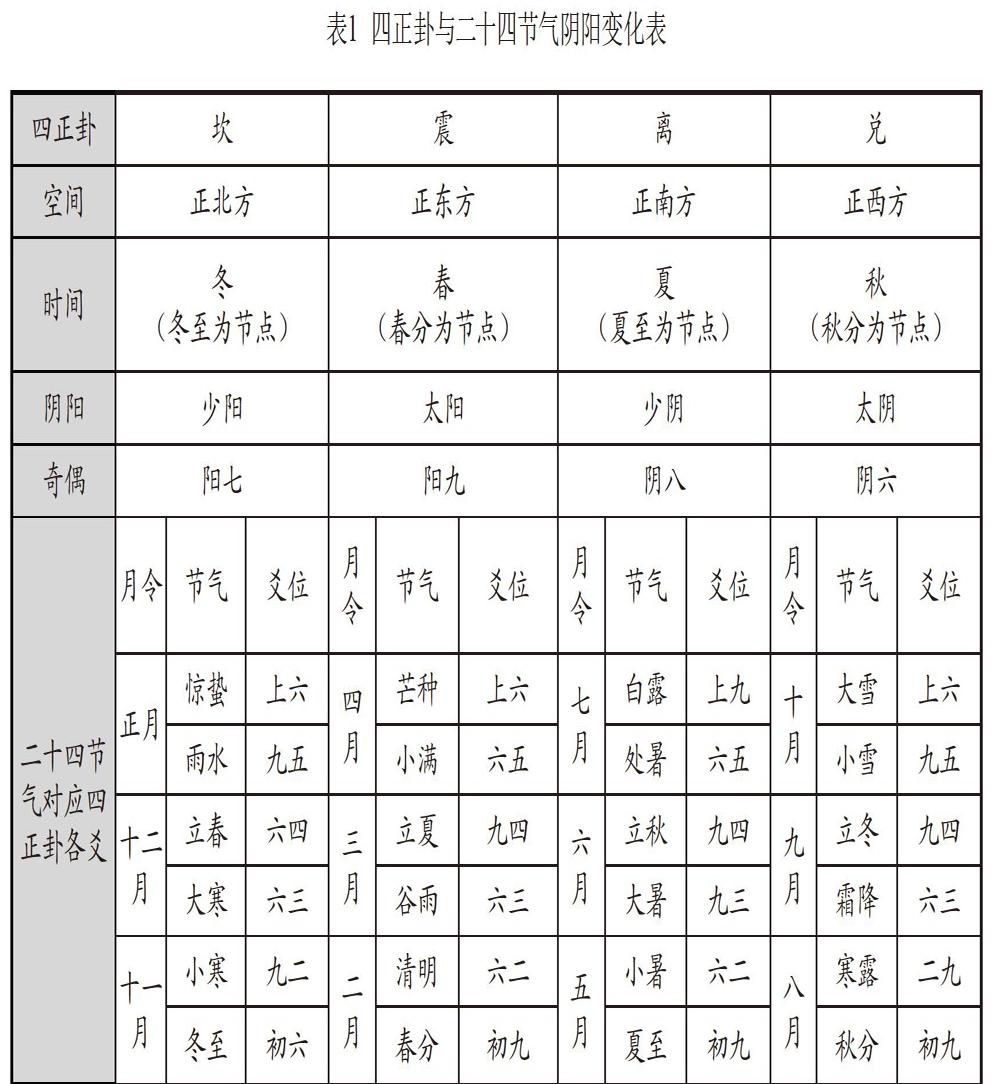

關于二十四節氣的區分、七十二候的說法較早見于《禮記·月令》《呂氏春秋·十二紀》及《淮南子》之《天文訓》《時則訓》,孟喜用六十四卦來解說一年節氣之變化,提出四正卦說、十二辟卦說,把坎、震、離、兌四正卦之外的六十卦配以七十二候,是值得肯定的。這里,把孟喜卦氣說的主要內容列表如下,來討論一年節氣物象變化的陰陽流轉及生成特質。

(一)四正卦與二十四節氣之流轉生成 [17]

坎之卦畫為“?”,上下兩陰爻之間為一陽爻,即“以陰包陽”,坎為正北方,故曰“坎以陰包陽,故自北正”。此時水氣凝固,陽氣偏弱,所以坎之初六爻代表十一月中節的冬至,也即是一年之中晝(陽)最短,夜(陰)最長的時間節點——冬至日。

震之卦畫為“?”,初爻為陽爻,上面兩爻為陰爻。一陽動于下,意味著萬物初生,此陽爻為一卦之主,其上兩陰爻順而從之,是為春分,故曰“春分出于震,始據萬物之元,為主于內,則群陰化而從之”。震為東方,震之初九爻代表二月中節的春分,也即是一年之中晝(陽)夜(陰)均分的時間節點——春分日。

離之卦畫為“?”,上下兩陽爻之間為一陰爻,離為正南方,故曰“離以陽包陰,故自南正”。此時微陰生于地下,陰氣偏弱,所以離之初九爻代表五月中節的夏至,也即是一年之中晝(陽)最長,夜(陰)最短的時間節點——夏至日。

兌之卦畫為“?”,一陰爻居兩陽爻之上,為一卦之主,兩陽爻降而承之,意味著陰氣興起,萬物開始衰落,是為秋分,故曰“仲秋陰形于兌,始循萬物之末,為主于內,群陽降而承之”。兌為西方,兌之初九爻代表八月中節的秋分,也即是一年之中晝(陽)夜(陰)均分的時間節點——秋分日。

冬、春、夏、秋四時交替之時間節點即坎、震、離、兌四正卦的初爻,分別用冬至、春分、夏至、秋分為分節點,陰陽漸變,相應的奇偶之數也發生變化,這樣以陰陽及奇偶之數的生成變化來體現冬、春、夏、秋四時的生成流轉,一個循環為一歲。一歲含二十四個節氣,每月占兩個節氣;四正卦每卦六爻,共二十四爻;每個節氣對應四正卦之一爻。

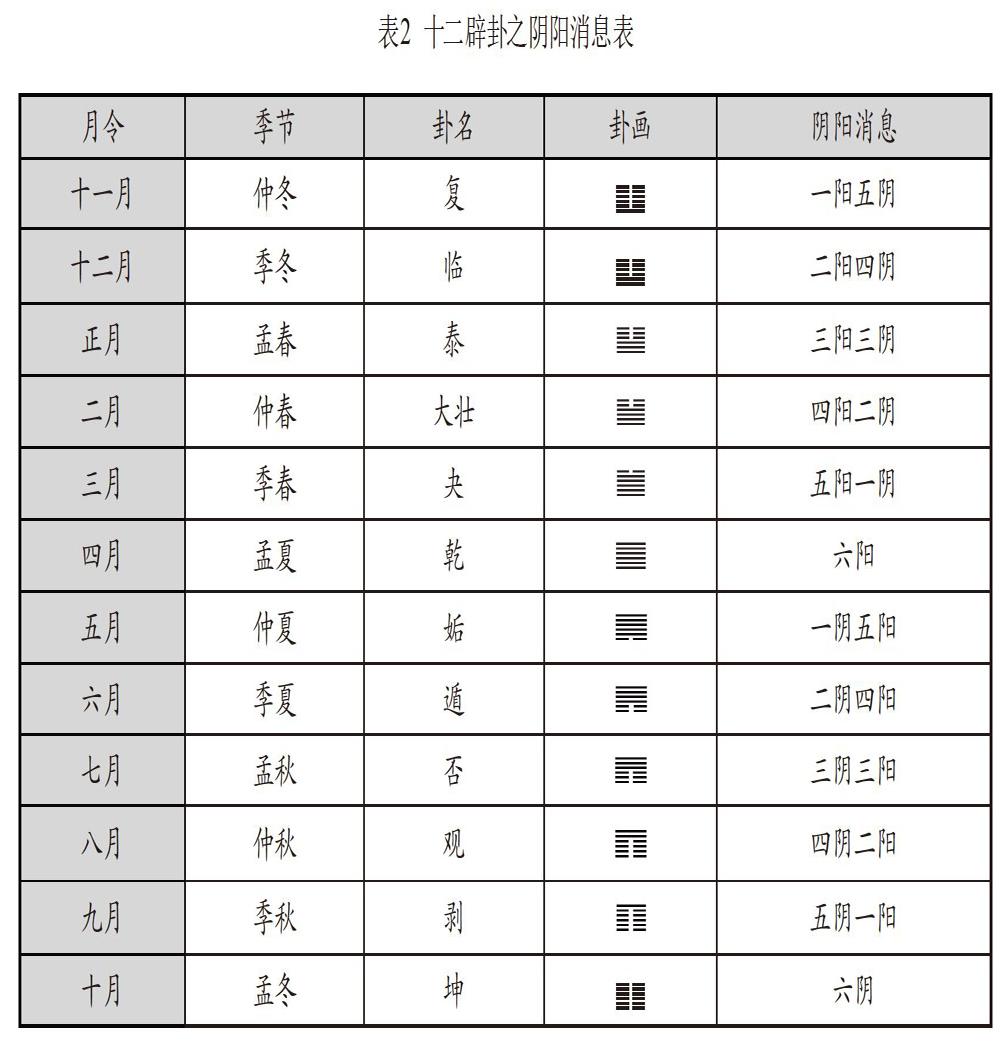

(二)十二辟卦與十二月之流轉生成 [18]

清代惠棟引唐代僧一行六卦議曰:“十二月卦出于孟氏《章句》,其說《易》本于氣,而后以人事明之。”孟喜十二月卦,又稱辟卦、君卦、十二消息卦,是全年六十卦的主干,用復、臨、泰、大壯、夬、乾、姤、遁、否、觀、剝、坤十二卦的陰陽消長來體現一年十二個月的交替變化,即“十有二變而歲復初”。《系辭上》曰:“變化者,進退之象也。”荀爽曰:“春夏為變,秋冬為化;息卦為進,消卦為退也。”“消”,即消減、消退;“息”,即滋長;消息,即陰陽的此消彼長,互為流轉。漢代仲翔曰:“十二月消息相變通,而周于四時也”,“十二月消息,九六相變,剛柔相推而生變化,故變在其中矣。”漢代荀爽釋《易傳·系辭》“往來不窮謂之通”:“謂一冬一夏,陰陽相變易也。十二消息,陰陽往來,無窮已,故通也。”冬季之象,陰極盛陽極衰,屬太陰之時;春季之象,陽氣漸漸滋長,陰氣漸漸消退,屬陽氣較弱的少陽之時;夏季之象,陽氣最盛,陰氣最衰,屬陽氣旺盛的太陽之時;秋季之象,陰氣漸漸消長,陽氣漸漸消退,屬陰氣較弱的少陰之時。一年四季,陰消陽長,陽消陰長,而陰陽之數則更區分出陽七、陽九、陰八、陰六,分別稱少陽、太陽、少陰、太陰。孟喜以陰陽二爻和奇偶之數代表陰陽二氣,以卦象中陰陽二爻和奇偶之數的變化解釋陰陽二氣消長的過程。在孟喜這里,四時之象、二十四節氣或六十四卦的流轉生成,都是源于陰陽二氣的消長變化。

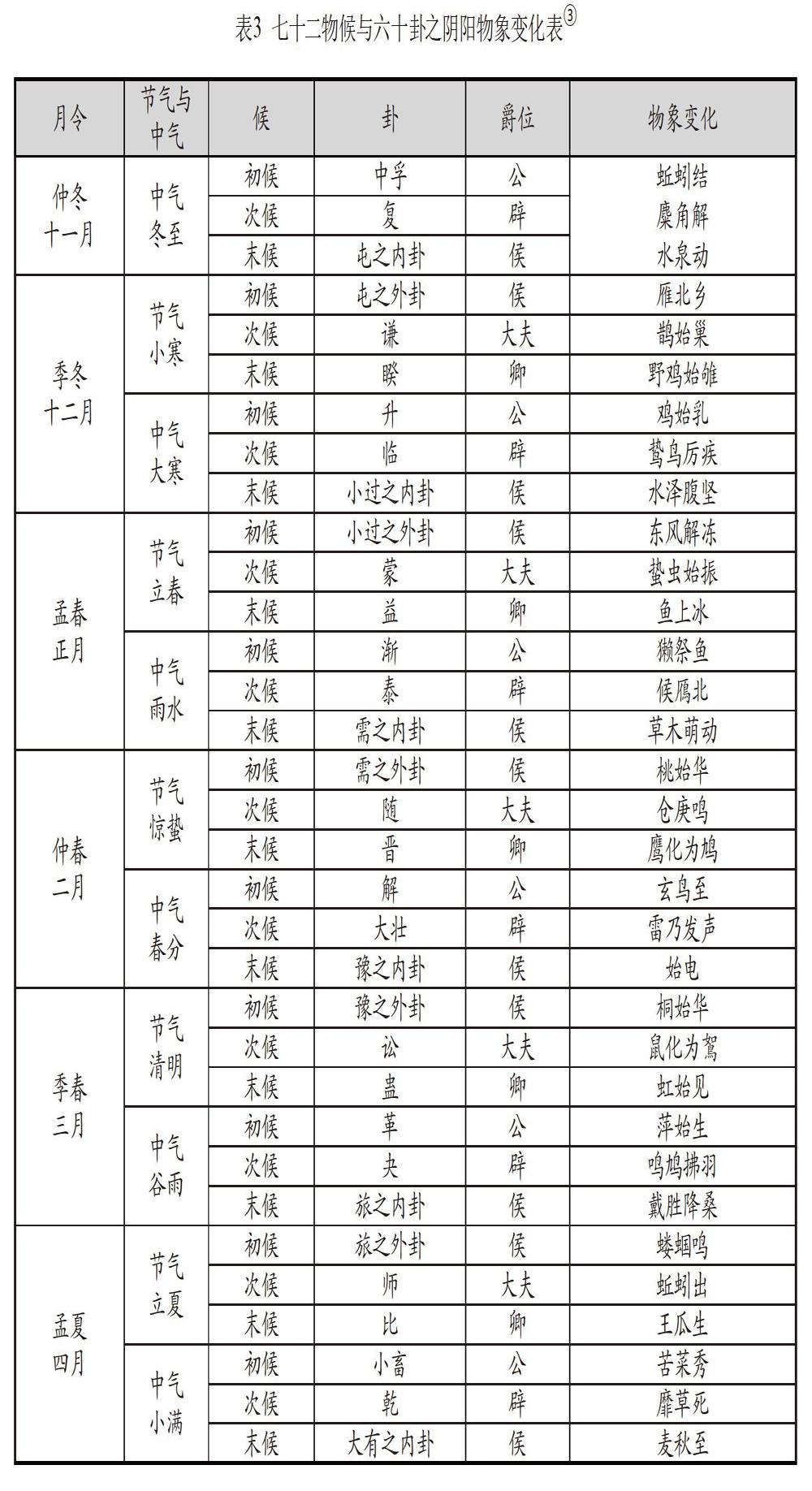

(三)六十卦與七十二物候之流轉生成 [19]

一歲十二個月,分為二十四節氣,每一個月的月首為節氣,月中為中氣,共計十二節氣和十二中氣,每一節氣和中氣又分為初候、次候、末候,共七十二候。候,五日為一候,一年七十二候,各候均有表征該候特征的物象出現,稱為“應”,如十一月中氣初候,用中孚卦、人文爵號“公”代表,物象(候之應)則為蚯蚓結;次候用復卦、人文爵號“辟”代表,物象(候之應)則為麋角解;末候用屯之內卦、人文爵號“侯”代表,物象(候之應)則為水泉動。將一年分為七十二物候,并且每候均有其物象變化之情狀的標志,較早見于《逸周書·時訓》,孟喜完善了七十二候之物象變化情狀,并與六十卦相對應。坎、震、離、兌四正卦未納入七十二物候中;每月中氣之次候分別由十二月辟卦(消息卦)表示;除四正卦及十二辟卦外的其他四十八卦分別代入其他六十物候中;每月二氣六候、十二個月共七十二候,分別由四個整卦和兩個半卦(上卦和下卦)表示,合計六十卦。

孟喜卦氣說,以坎、震、離、兌四正卦為主體,把四正卦之初爻,分別對應冬至、春分、夏至、秋分四個陰陽變化的關鍵節點,如其所說“陽七之靜始于坎,陽九之動始于震;陰八之靜始于離,陰六之動始于兌”,然后又用四正卦每卦六爻、共二十四爻的演變,來對應二十四個節氣的陰陽變化,這樣使得一年四季春、夏、秋、冬的自然流轉與卦爻的陰陽演變完美地結合在一起,即“四象之變,皆兼六爻”,七十二候則進一步把四象變化之具體情狀(應)納入其他六十卦中,此即“中、節之應備矣”。除四正卦之外的其他六十卦,各值相應月,每月五卦。每五卦根據其內容重要程度,被冠以侯、大夫、卿、公、辟五種不同的人文爵位名號。這樣,形而下的具體事象之陰陽流轉,契合于形而上的天道生生之演變,人道與天道自然合而為一,真正做到了本天道以立人道、法天道以開人文,上到國家治理,下到安排農事,再到民眾立身處世,都體現了一種從天道生生到人道生生的生命創造過程,也體現了《易傳》“明于天之道而察于民之故”的天人合一特征,也突顯出漢易乃至整個儒家哲學的生成本質特征。

三、京房卦氣說 [20]

西漢象數易學之興盛,京房可謂是最為關鍵的人物。京房創造了許多占算的體例,如八宮卦說、納甲說、五行說、卦氣說,都是對《周易》占筮體例的理解。但在其各種占算體例中,始終貫穿著一個基本思想,即陰陽流轉生成觀。他承繼孟喜卦氣說,用陰陽流轉生成來闡釋《易傳》中“一陰一陽之謂道”的思想,這是最能體現京房易學思維方法的理論。

(一)“八卦分陰陽,六位配五行” [20]

京房發展了孟喜的卦氣說,按照八宮卦順序排列六十四卦,并以此表示卦爻象的變化乃陰陽消長的過程,全面深化了卦氣說的內涵。

八宮卦是八經卦的重卦,又稱為“八純”卦,其排列順序是:乾、震、坎、艮、坤、巽、離、兌。乾坤為父母卦,各統率三男三女,震為長男,坎為中男,艮為少男,巽為長女,離為中女,兌為少女。每一個八宮卦各統率七個卦,即每宮八卦。乾宮所屬八卦為乾、姤、遁、否、觀、剝、晉、大有;震宮所屬八卦為震、豫、解、恒、升、井、大過、隨;坎宮所屬八卦為坎、節、屯、既濟、革、豐、明夷、師;艮宮所屬八卦為艮、賁、大畜、損、睽、履、中孚、漸;坤卦所屬八卦為坤、復、臨、泰、大壯、夬、需、比;巽宮所屬八卦為巽、小畜、家人、益、無妄、噬嗑、頤、蠱;離宮所屬八卦為離、旅、鼎、未濟、蒙、渙、訟、同人;兌宮所屬八卦為兌、困、萃、咸、蹇、謙、小過、歸妹。這樣把六十四卦全部納入由八純卦所統領的八宮之中,始于乾卦,終于歸妹。各宮之中,每個卦都有其所處地位,分別稱為上世(八純卦)、一世、二世、三世、四世、五世、游魂、歸魂,京房《易傳》說:“有四易,一世二世為地易,三世四世為人易,五世六世為天易,游魂歸魂為鬼易。”每宮八卦都是根據上世八純卦通過卦爻變化而來,爻變者,陰陽互化與流轉也,陰變陽,陽變陰,如乾宮八卦是這樣通過陰陽之變而流轉的:

乾()初九陽變陰,即為姤(),以此類推其他各宮,一爻變,即陰變陽或陽變陰,則為一世卦;

乾()初九、九二陽變陰,即為遁(),以此類推其他各宮,此二爻變,即陰陽互化也即陰變陽或陽變陰,則為二世卦;

乾()初九、九二、九三陽變陰,即為否(),以此類推其他各宮,此三爻變,即三爻都是陰陽互化也即陰變陽或陽變陰,則為三世卦;

乾()初九、九二、九三、九四陽變陰,即為觀(),以此類推其他各宮,此四爻變,即四爻都是陰陽互化也即陰變陽或陽變陰,則為四世卦;

乾()初九、九二、九三、九四、九五陽變陰,即為剝(),以此類推其他各宮,此五爻變,即五爻都是陰陽互化也即陰變陽或陽變陰,則為五世卦;

剝()第四爻陰變陽,即為晉(),以此類推其他各宮,每宮五世卦中的第四爻,陰陽互化即陽變陰或陰變陽,則為游魂卦;

晉()的下卦三爻全部陰變陽,則為大有(),以此類推其他各宮,每宮游魂卦中的下卦三爻,全部陰陽互化即陽變陰或陰變陽,則為歸魂卦。

京房如此排列八宮六十四卦順序,基本依據都是用陰陽流轉互化來反映萬物消長的過程。如乾宮中的前四卦是以乾為首的陽卦,是一個陰陽流轉、陰長陽消的生成過程,《京氏易傳》這樣解釋乾宮八卦的演變:

乾:“純陽用事”;

姤:“陰遇陽”;

遁:“陰蕩陽”,“陰來陽退也”,“陽消陰長”;

否:“內象陰長”,“陰氣浸長”;

觀:“內象陰道已成”,“陰道浸長”;

剝:“柔長剛減,天地盈虛”,“春夏始生,天氣盛大;秋冬嚴殺,天氣消滅”;

晉:“陰陽返復,進退不居,精粹氣純,是為游魂”;

大有:“卦復本宮曰大有,內象見乾是本位”,“陰退陽伏,返本也”。

又如坤宮中的后四卦是以坤為首的陰卦,則是一個陰陽流轉、陽長陰消的生成過程,《京氏易傳》這樣解釋坤宮八卦的演變:

坤:“純陰用事”;

復:“陰極則反,陽道行也”,“陽來蕩陰,陰柔反去,剛陽復位,君子進,小人退”;

臨:“陽長陰消”;

泰:“陽長陰危”;

大壯:“陽勝陰而為壯”,“陽升陰降,陽來蕩陰”;

夬:“剛決柔,陰道滅”;

需:“陰陽相激,勝負有倚,反為不速。敬終有慶,陰陽漸消,陽道行,行反復其位”;

比:“歸魂復本,陰陽相成,萬物生也”。

京房八宮卦自成體系,利于占筮推算,為更好地為占筮服務,京房提出世應飛伏說、納甲說,并將其納入八宮體系中。

第一,世應說。京房說:“定吉兇只取一爻之象”,因此,他把一卦六爻,分別代表元士(初爻)、大夫(二爻)、三公(三爻)、諸侯(四爻)、天子(五爻)、宗廟(上爻),六爻各有貴賤等級之位。卜筮吉兇時,只取主要的一爻定吉兇,一世卦以一爻元士為主,二世卦以二爻大夫為主,三世卦以三爻三公為主,四世卦以四爻諸侯為主,五世卦以五爻天子為主,八純卦以上爻宗廟為主。為主之爻稱為“居世”“臨世”“治世”等。“應”則與世相對,爻位為一四、二五、三上相對。這樣,即確定了占筮主體的位置及主客相應之關系,占筮時就能根據世應確定吉兇之象。

第二,飛伏說,既有卦象飛伏說,也有爻象飛伏說。飛指現于外的可見者,伏指藏于背后的不可見者。京房解乾卦時說:“六位純陽,陰象在中。陽為君,陰為臣;陽為民,陰為事。陽實陰虛,明暗之象,陰陽可知。”筆者理解京房的飛伏,是指陽顯則藏陰,陰顯則藏陽。京房解乾又說“與坤為飛伏”,解坤時說“與乾為飛伏”,乾(陽)坤(陰)互為飛伏;解震卦時說“與巽為飛伏”,解巽卦時說“與震為飛伏”,震(陽)巽(陰)互為飛伏;同理,坎離、艮兌也是如此。飛伏即是陰陽相對待,陰陽二氣,天地相接,人事吉兇見乎象,人事吉兇即比附于天道陰陽之流轉生成。

第三,納甲說。納甲,即八宮卦各配以天干,各爻分別配以十二地支。因為甲為十干之首,故稱為“納甲”說,配以十二地支,稱為“納支”。《京氏易傳》曰:

分天地乾坤之象,益之以甲乙壬癸。震巽之象配庚辛,坎離之象配戊己,艮兌之象配丙丁。八卦分陰陽,六位五行,光明四通,變易立節。

乾分內外卦,內卦納甲,外卦納壬;坤也分內外卦,內卦納乙,外卦納癸。其他各卦,震巽之象配庚(長男)辛(長女),坎離之象配戊(中男)己(中女),艮兌之象配丙(少男)丁(少女)。十干中,五陽干為甲、丙、戊、庚、壬,五陰干為乙、丁、己、辛、癸。甲為陽之始,壬為陽之終,故配乾;乙為陰之始,癸為陰之終,故配坤。乾坤為父母卦,為門戶,為其余六卦之首。此即“八卦分陰陽”。

“六位配五行”,講的是納支。據惠棟《易漢學》京房八卦六位圖,納支法如下:乾卦六爻從下至上,分別子、寅、辰、午、申、戌六陽支;坤卦六爻從下至上,分別配未、已、卯、丑、亥、酉六陰支;震卦六爻從下至上,分別配子、寅、辰、午、申、戌六陽支;巽卦六爻從下至上,分別配丑、亥、酉、未、已、卯六陰支;坎卦六爻從下至上,分別配寅、辰、午、申、戌、子六陽支;離卦六爻從下至上,分別配卯、丑、亥、酉、未、已六陰支;艮卦六爻從下至上,分別配辰、午、申、戌、子、寅六陽支;兌卦六爻從下至上,分別配已、卯、丑、亥、酉、未六陰支。陽支順行,陰支逆行,這即是六位配六爻。五行指金、木、水、火、土,把五行分配八宮卦及各卦六爻。八宮卦配五行:乾為金,坤為土,震巽為木,坎為水,離為火,艮為土,兌為金;地支配五行:寅卯為木,辰戌丑未為土,已午為火,申酉為金,亥子為水。這樣,八卦所配天干與地支形成組合,納甲才完成。

八宮各有八卦,每宮由八純卦統領,乾坤為父母,震巽為長男長女,坎離為中男中女,艮兌為少男少女。八宮,每宮八卦,八八六十四卦。每宮都是通過八純卦卦爻陰陽的變化與流轉,而生成其他七個卦。這樣,天道自然之演化即反映在每宮八卦的流轉生成之中;另一方面,占筮主體及主客關系又納入每宮八卦之中,并有相應的干支組合與之對應。這樣,天道人事之生成演變也反映在每宮八卦的變化之中。因此,陰陽五行配入天干和地支,配入八宮卦及各卦六爻,用來解釋天道及人事之變化,則會“光明四通,變易立節”,故京房說“生吉兇之義,始于五行,終于八卦”。天道與人道在八宮與每宮八卦的演變中,自然合而為一,即天道之變化與人事之吉兇實現了互通,天人合一也由此實現。

(二)“陰陽二氣蕩而成象” [22]

京房發展了《易傳》中的陰陽思想,提出陰陽二氣說,認為陰陽二氣“新新不停,生生相續”,并對《系辭傳》中“一陰一陽之謂道”作出了新的解釋,他說:

積算隨卦起宮,乾坤震巽坎離艮兌,八卦相蕩,二氣陽入陰,陰入陽,二氣交互不停,故曰“生生之謂易”,天地之內無不通也。

(解坤卦)陰陽二氣,天地相接,人事吉兇,見乎其象,六位適變,八卦分焉。陰雖虛納于陽位稱實,升降反復,不能久處,千變萬化,故稱乎易。易者變也。

京房用陰陽二氣說來解釋“生生之謂易”,新新不停,生生相續,可從以下幾個方面來理解:

第一,生生之本是陰陽二氣。把“陰陽”具象化為動態之“氣”,即為解釋“生生”及“易”之變化過程,提供了一種具象化的載體,只有“氣”才能在天地之內無所不通。

第二,生生之方式是八卦的相蕩,是陰入陽,陽入陰,是陰陽二氣的交互不息。京房還提出了八卦陰陽的相交、相爭、相合、升降、消長等方式,如釋泰卦,論陰陽二氣相交、升降:“乾坤二象,合為一運,天入地交泰,萬物生焉。小往大來,陽長陰危,金土二氣交合。《易》云:‘泰者通也。通于天地,長于品匯,陽氣內進,陰氣升降,升降之道,成于泰象。”如解屯卦,論陰陽二氣相爭:“今屯,則陰陽交爭,天地始分,萬物萌兆在于動難,故曰屯。”如解家人卦,論陰陽二氣相合:“火木分形,陰陽得位,內外相資,二氣相合。”如釋井卦,論陰陽二氣消長:“陰生陽消,陽生陰滅,二氣交互,萬物生焉。”

第三,陰陽轉化,陰極、陽極則會“至極則反”,“退復于本”,此也是“生生”之一種方式。如解井卦說:“震至于井,陰陽代位,至極則反,與巽為終,退復于本。故曰游魂為大過。”解游魂大過卦則說:“陰陽相蕩,至極則反,反本及末于游魂。分氣候三十六。陽入陰,陰陽交互,反歸于本,曰歸魂,降隨卦。”朱伯崑認為:“其物極則反說,同氣候的變化,陽極生陰,陰極生陽,寒極則暖,暑極則涼,所謂‘陰陽代謝是聯系在一起的。”代謝是生命體不斷進行物質和能量交換的過程,是維持生命正常活動的基本方式,陰陽代謝是宇宙間一切生命生成變化的過程,是維持宇宙生命平衡的基本方式。《周易》講變化,所謂變化,即是陰陽二氣的運動變化。陰陽二氣相交相蕩,相爭相合,升降反復,才有八卦卦爻象和人事吉兇的變化。陰陽二氣,不可偏廢,這即是“一陰一陽之謂道”。道者,天道也,人道也,貫通天道與人道的,即是這陰陽二氣。陰陽二氣交互,是陰陽二氣的相互推移與流轉,變易不停,生生相續,此即是“生生之謂易”。

(三)“仰觀俯察在乎人,隱顯災祥在乎天” [23]

京房治《易》,長于災變,以卦象占風雨溫寒,大講陰陽災異或災變。他在《京氏易傳》中說:

生吉兇之義,始于五行,終于八卦。從無入有,見災于星辰也;從有入無,見象于陰陽也。陰陽之義歲月分也。歲月既分,吉兇定矣。故曰八卦成列,象在其中矣。六爻上下,天地陰陽,運轉有無之象,配乎人事。八卦仰觀俯察在乎人,隱顯災祥在乎天,考天時、察人事在乎卦。

判斷人事之吉兇,起于金木水火土五行,終于八宮卦。其從天時和氣候的變化,而告人之吉兇。“從無入有”,是指通過觀察日月星辰的運行變化來預測人事的吉兇。無,指人看不到的吉兇之象;有,指人可以看到的日月星辰的運行變化。“從有入無”,是指通過觀察日月星辰的運行變化來明白陰陽之變化,進而明白人事之吉兇。“有”,指人可以看到的日月星辰的運行變化;“無”,則指抽象化的陰陽二氣之變化。一年節氣的區分,本于陰陽二氣的流轉,而陰陽二氣的流轉,又決定了人事的吉兇。所以一卦六爻之變化,同于天地日月之運轉,也預示著人事之吉兇禍福。所以,仰觀俯察天象在于人,而告人以災祥在于天,既考天象又察人事則在于卦。

西漢時期的天文學是不能脫離占星術的,西漢今文經學派的大儒董仲舒也是講陰陽災異而聞名,京房的陰陽災變說正與西漢時代特征相吻合。當人能夠順天而行事時,諸卦象即會顯出祥瑞之特征;當人違逆天道而行事時,諸卦象就會顯出災異之特征。因此京房說:“古帝王以功舉賢,則萬化成、瑞應著,末世以毀譽取人,故功業廢而致災異。”京房納天人感應說于卦氣說之內,在天道與人事間建立起一種緊密的聯系,使孟喜專明天道的學說,重心轉向人事之吉兇,也是《易傳》“明于天之道而察于民之故”的一種創造性運用,但帶有較濃的宗教性色彩。京房以八純卦統領六十四卦的理論模式,陰陽消長,動態流轉,就像彈簧一樣,首尾相連,無限延伸,以此來解釋宇宙人生,結構更合理,體系性更強。

四、孟京卦氣學之影響 [24]

成型于周文王時代的《易經》本為卜筮之書,在春秋、戰國時期,以儒家為主的學者將《易經》進行哲理化的解釋,形成了《易傳》,《易經》與《易傳》緊密相連,成為儒家經典中最具哲學內涵的著作,也成為漢代思想家們建構其哲學體系的基礎。司馬遷論及群經時說:“《易》著天地陰陽四時五行,故長于變。”(《史記·太史公自序》)班固《漢書·藝文志》則曰:“六藝之文:《樂》以和神,仁之表也;《詩》以正言,義之用也;《禮》以明體,明者著見,故無訓也;《書》以廣聽,知之術也;《春秋》以斷事,信之符也。五者,蓋五常之道,相須而備,而《易》為之原。”其后又言:“故曰《易》不可見,則乾坤或幾乎息矣,言與天地為終始也。至于五學,世有變改,猶五行之更用事焉。”由此可見,在西漢中后期,《周易》已尊居儒家諸經之上,漢代象數易學以卦氣說為主流學說,“此說始彰于孟喜,大顯于焦贛、京房,深化于《易緯》,發皇于馬融、荀爽、鄭玄諸人,達其極致于虞翻,透顯著相關易學家獨特的總體宇宙關懷和終極人文關切,昭示著漢代儒者本天道以立人道、法天道以開人文的基本社會人生理念。”孟京卦氣學即是在這樣的大背景下應運而生。在卦氣說乃至中國古代象數易學的歷史演進中,孟喜的首倡之功、京房的完善體系之勞,占據著最核心的地位,突出體現在三個方面:

一是以陰陽流轉為基本思維方法,建構易學生成性哲學體系,奠定了后世解釋宇宙天地與社會人生的最基本思維結構。孟京易學主要特征之一,即是以卦氣說的陰陽流轉來釋易,來體現易道生成流轉的本質。具體來說,孟京易學通過其卦氣說,借助天文歷法知識,建立起一個以陰陽流轉來推演一年四時氣候變化進而預測人事吉兇的生成性哲學體系,是對先秦易學“天地之大德曰生”“生生之謂易”的一種創造性闡釋,也為后世構建了一套以陰陽流轉為核心的生成性思維模式,這一思維模式奠定了后世解釋宇宙天地與社會人生的最基本思維結構,即在陰陽的動態流轉中,探知宇宙天地的無窮變化,思考人類社會的趨勢變遷,體悟個體生命的人生百態,體現出兩漢時期易學的結構性、系統性、整體性特征,標志著中國哲學生成性思維模式的形成。

二是孟京卦氣說對后世社會生活的廣泛滲透。孟京卦氣說為后世演繹出一個以陰陽流轉為理論根基的變化生成圖景,也可以說提出了一種解釋宇宙人生歷程的方式方法或具體模式。孟京卦氣說不僅對易學生成性思維乃至中國哲學思維的形成貢獻很大,而且由此形成的思維模式還滲透到了普通老百姓的日常生活及農事活動之中,對后世影響深遠。以卦氣說為核心的易學哲學體系與天文、歷算、醫學、農學等具體科學相結合,滲透到社會生活的各個領域。自此,易學也進入生活化、平民化、模式化時期,易學思維的結構性更強,整體生成性特征突顯。

三是孟京卦氣說對自古至今以《周易》為源的占筮理論的貢獻。孟喜說《易》本于氣,清代惠棟說,漢儒皆用卦氣為占驗,把自然界的季節變化作為天道運行的最大規律。而作為占筮體系的孟京卦氣學對后世占筮術的影響更突出體現在占筮思維結構性體系的精致建構,這也是孟京卦氣學對完成中國象數易學邏輯體系的偉大貢獻。

《周易》在漢代雖貴為五經之首,但漢代注經煩瑣之弊病,自然也會有體現,只是表現形式不同于其他經。作為漢代易學主流學說的孟京卦氣說,結構體系雖然精致細膩,但也難逃煩瑣之弊病。這也是我們不得不說的。

(責任編輯:陳? ?真? ?責任校對:吳水葉)

- 孔學堂的其它文章

- The Influence of Confucian Culture on the Course of Japanese‘National Education’ in the Meiji Period

- The Substance–Effort Paradox in Yangming Learning andthe Lesson It Teaches

- Tang Junyi’s Interpretation of Zhu Xi’s Theory of ‘Li Existingbefore Qi’ and His Refutation of Alternative Theories

- Tenets and Features of the Lingnan Philosophy of the Mind in the Ming Dynasty

- Virtue, Rites, Education, and Punishment: The System of Governance in the Book of History

- A Study of Sima Qian’s Motive in Recording the‘Huang–Lao Doctrines’