旅外華人赴華旅游的動機

丁蕾 趙倩倩

摘要:隨著交通與通訊技術的發展,旅外華人旅游不再只是單純的“回家”形式,性質開始復雜化,并逐漸成為旅游界研究的新熱點。從“推一拉”理論視角出發,運用因子分析、單因素方差分析和皮爾遜相關分析等方法探索旅外華人赴華旅游的動機,分析得知:(1)旅外華人赴華旅游動機的推力維度和拉力維度的各個因子;(2)社會人口統計學變量以及移民代際對推拉維度的各因子的影響;(3)推拉維度各因子之間的相關性。研究成果對指導旅外華人旅游市場針對旅游景區建設、旅游宣傳營銷、旅游產品開發等具有實踐意義,同時也拓展了學者們研究旅游動機的涵蓋范圍。

關鍵詞:旅外華人;“推-拉”理論;旅游動機

中圖分類號:F592.68;K901.7

文獻標識碼:A

文章編號:1006-1398(2020)06-0043-13

隨著移民地理區域的擴大,世界各地的移民數量也在增加。根據經合組織國際移民數據庫,自2005年以來,每年有超過500萬人移民國外。在這個全球化時代,交通和通信技術的發展促進了人口流動和移徙,盡管每年都統計國際移民流量,但這些數據通常只包括新移民,如第一代和第二代移民。實際上,土生土長但有外國移民血統的人口數量也很高,考慮到計算具有移民血統的真實人口的復雜性,估計旅外社群旅游市場的規模就更加困難了。毋庸置疑的是世界移民人口的規模和范圍都很大,其中可能不少人有興趣去母國旅游,這是一個巨大潛在旅游市場。那么,研究旅外群體的旅游動機對于制定旅游規劃、細分客源市場、加大旅游宣傳等都具有重要的指導意義。雖然旅外群體多種多樣,考慮到研究的可行性,本文嘗試以旅外華人為研究對象,使用“推-拉”理論定量研究的方法來探索旅外華人赴華旅游動機。

一 文獻綜述

(一)旅外社群旅游和旅游動機

“旅外社群(Diaspora)”這個詞最初與猶太人被迫流亡以色列有關,但隨著時間的推移,它所包含的群體逐漸擴大化。而關于“旅外社群旅游(Diaspora tourism)”的研究最早可追溯至1996年,Bauman將朝圣者與普通游客進行對比研究,“旅外社群旅游”由此嶄露頭角。1997年,Cohen對旅外社群進行類型研究,“旅外社群旅游”至此成為學術研究的新焦點。盡管如此,截至目前關于“旅外社群旅游”的定義仍比較模糊,而且各方界定存在一定的差異性。

Day-Vines提出“旅外社群旅游”是指:旅居國外的群體在一定的時間內回到祖先文化的起源地,并且著重研究旅外社群旅游對于民族認同的影響,他認為回到祖籍地旅行可能是不同的種族和民族背景下形成民族認同的催化劑。具體來說,他們調查了前往加納旅行的非裔美國大學生,并采用Phinney的身份形成三階段模型分析他們的民族認同發展情況。研究結果顯示,旅外社群旅游在很多方面影響了非裔美國大學生民族認同的建立:首先,這種旅行經歷降低了學生們對非洲家園產生錯誤認知的可能性,能更準確認識這片大陸。第二,參觀非洲西海岸的城堡(奴隸制遺址)使學生們了解到祖先們的過去。第三,通過比較美國人和加納人的差異,學生們能夠批判性地重新審視美國的文化價值觀。此外,Bergquist也提出旅外社群旅游與個人身份的確立、對祖籍地的地方依戀有著密切的關系。

McCain等人將“旅外社群旅游”定義為:旅居國外的群體為了從事宗譜研究,尋找信息或者重建與祖先的聯系而回到家鄉旅游的過程。McCain在Basu工作的基礎上探索了蘇格蘭特定地區的僑民譜系特征,并開發出一套海外游客的動機測量量表;而后,他繼續研究了前往祖籍地旅游的挪威裔美國人和蘇格蘭裔美國人。結果發現,不論他們的祖先是誰,所有旅行者的動機幾乎都是出于與個人、地域或故鄉情感的聯系,對未知知識的好奇,對家族祖先的責任,或是追根溯源的使命感,而最重要的動機是尋求身份認同。McCain等人還做了一項波蘭移民旅游動機研究,研究表明,社會和文化的聯系,拜訪家人和朋友以及情感紐帶是他們選擇回母國旅游的關鍵。學者Bergquist發現旅外社群旅游與旅外群體對祖籍地的個人依戀和民族認同密切相關。Co-hen的研究也支持了這一結論,他發現猶太裔美國、法國和英國人去以色列旅行就是出于民族認同和宗教信仰。還有一些研究發現旅外社群旅游的動機有探親訪友、尋歡作樂和經商,例如黎巴嫩裔英國人、愛爾蘭裔美國人、意大利裔美國人。De調查了前往巴西的非裔美國人,他們最主要的動機是與分散各地的非洲跨國僑民建立聯系,另一個動機則是宗教信仰。Kluin等人還發現,旅外群體通過旅游進行家庭團聚主要是出于家族史和歸屬感這一動機。

近年來,香港學者Li等人和Huang開始針對旅外社群中的旅外華人這一群體進行研究,發現上述旅游動機同樣適用于旅外華人(社群)旅游,可見旅外華人(社群)旅游研究具有典型性和代表性的學術意義;國內學者楊敏通過引力模型對華僑華人和出入境旅游之間的關系進行研究,發現海外每增加1個華僑華人,中國將增加0.46個人境游客,所以旅外華人(社群)旅游研究也具有重要的實踐意義。

(二)“推-拉”理論和旅游動機

動機是引導和整合人的行為的內部因素。人們通常認為動機是所有行動的動力,因此在旅游業中它也成為研究游客行為和了解旅游體系的起點。

Crompton等人將旅游動機定義為:游客的心理因素(緊張或不平衡)動態變化的過程。旅游動機的早期研究目標之一就是確定其關鍵要素,運用的理論就是著名的“推-拉”理論(Push-pull Theory)。“推-拉”理論實際上是研究人口流動、移民現象的基礎理論之一,Dann首次將“推-拉”理論應用到旅游研究領域來解釋旅游流,其中推因素是游客的社會心理動機,拉因素則是由于特定目的地吸引所產生的動機。

Dann認為游客的社會心理動機,例如“厭惡”和“自我提升”都是推因素。而后,Cromp-ton確定了游客的七個社會心理動機和兩個文化動機,前者包括:逃離平凡的環境、探索和自我評估、放松、名聲、回歸、維系親戚關系和促進社交互動(均歸類為推因素);后者包括:新穎性和教育性(均歸類為與目的地屬性相關的拉因素)。這些推拉因素不是互斥的或彼此完全獨立的,它們既相互關聯又相互促進。

目前已經有很多研究針對旅游領域中的推拉因素進行了實證分析,雖然這些研究都試圖揭示動機的影響,但是他們研究的重點有所不同。早期的一些研究僅關注推因素或拉因素,近些年的研究則針對推拉因素都進行了分析,見表1。

“推一拉”理論在旅游領域的運用已經相當廣泛,但是現有的研究多集中于休閑旅游、康養旅游、鄉村旅游、黑色旅游等,其結果不一定能推廣到旅外社群旅游,而且很少有學者探索多元文化背景,多種國籍或多種族身份的游客的動機。因此,本研究的意義就在于通過考察旅外華人赴華旅游的動機來拓寬運用“推-拉”理論研究游客動機的范圍。

二 研究方法

(一)調查問卷的設計

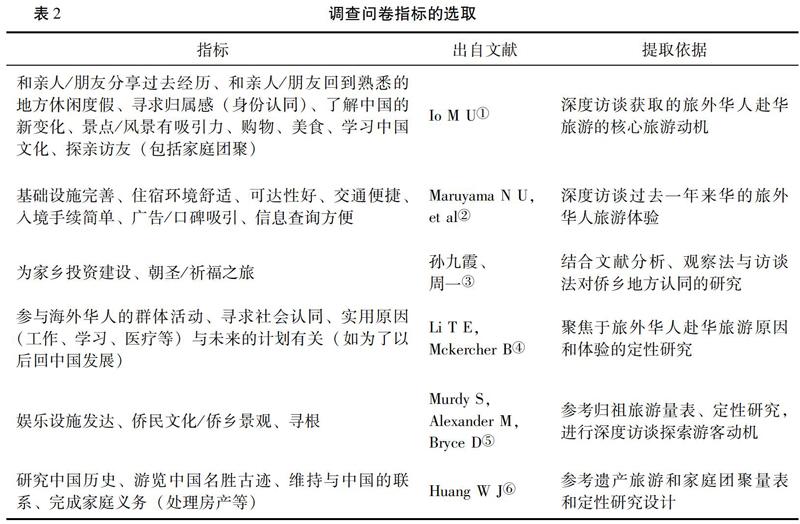

考慮到與旅外華人的互動比較困難,因此,我們利用從已有文獻中獲得的信息,總共確定了30項旅外華人赴華旅游的動機來設計調查問卷,見表2。該問卷主要由三部分組成:(1)心理動機測度指標17項,分別為探親訪友(包括家庭團聚)、維持與中國的聯系、完成家庭義務(包括處理家族房產等)、為家鄉投資建設、參與海外華人的群體活動、學習中國文化、研究中國歷史、游覽中國名勝古跡、重建與過去的聯系(懷舊)、尋求歸屬感(身份認同)、尋求社會認同、朝圣/祈福之旅、和親人/朋友分享我過去生活的經歷、和親人/朋友回到熟悉的地方休閑度假、了解中國的新變化、與未來的計劃有關(如以后回中國發展)、實用原因(工作、學習、醫療等);(2)旅游目的地吸引因素測度指標13項,分別是尋根、僑民文化/僑鄉景觀、景點/風景有吸引力、購物、美食、入境手續簡單、交通便捷、可達性好(到目的地的難易度,包括時間、距離、費用等)、廣告/口碑吸引、信息查詢方便、基礎設施完善、住宿環境舒適、娛樂設施發達;(3)受訪者的社會人口學結構特征,包括性別、年齡、受教育程度、月收入4項。回答設計上,(1)和(2)以李克特5點式量表(Likert scale 5 points)構成,回答選項分別是“完全不符合、不符合、不確定、符合、完全符合”,依次序分別給予1、2、3、4、5分值;(3)選項回答。為了確保問卷的表面效度,首先對問卷進行了預調研,經過一些修改達標之后進行發放。

(二)數據來源和方法說明

本研究運用“推-拉”理論研究旅外華人赴華旅游的動機。在這個框架中,推因素指的是影響一個人決定度假的具體因素,而拉因素指的是影響人們決定選擇哪個特定目的地的因素。雖然已有學者運用定性的方法對旅外社群旅游動機進行探索,但是定量研究較少,因此本研究嘗試采用SPSS20.0軟件結合“推-拉”理論進行數據分析。

參考旅外社群旅游的旺季,我們將數據收集時間定為2019年10月至2020年2月,線上與線下同時發放,并且設計了中英兩版問卷,被調查者可以選擇任一版本進行填寫。調查期間對旅外華人游客共發放問卷135份,回收有效問卷131份,有效率達97%。為保證量表的信度,我們使用了因子分析方法檢驗推力指標和拉力指標的潛在維度,推力指標與拉力指標的KMO值分別為0.806和0.816,巴特利球形檢驗值為1071.093和937.052,在0.05的顯著性水平上達到了顯著(sig=0.000);運用主成分分析法,保留特征值大于1的公因子;而整個問卷和一組問題間的內在一致性,則利用克朗巴哈系數信度指標來評價;然后利用獨立樣本T檢驗和單因素方差分析檢驗不同性別、年齡、受教育程度、移民代際的游客之間在推力和拉力層面是否存在統計學意義上的顯著差異;最后,采用皮爾遜相關系數檢驗推拉各因子之間的關系。

三 影響因素分析

(一)社會人口統計學變量分析

問卷顯示:研究樣本中男性占比55.7%,女性占比44.3%,男性數量略高于女性數量。從年齡段分析,以25~44歲的中青年游客為主(47.9%),其次是14~24歲青少年游客(26.5%),45~64歲游客(12.8%)和14歲以下(12.0%)游客比重相當,64歲以上的銀發游客最少(0.8%);從客源地來分析,近半數游客來自東南亞(48.9%),北美(20.6%)和大洋洲(27.5%)的游客基本持平;從移民代際分析,比重最高的是第1代(41.3%)和第3代及以上(33.3%),這實際上與我國的移民歷史也相符;從教育程度分析,本樣本游客以高中及以下(39.1%)和大專、本科(36.7%)為主;從月收入分析,無收入游客最多(39.7%),這是因為被調研的24歲以下游客(38.5%)主要是學生群體,其次為月收入低于2000美元的游客(36.7%),而高收入游客則占比較小,見表3。

(二)推力指標和拉力指標的因子分析

文章采用SPSS20.0軟件,對推力和拉力指標的潛在維度進行因子分析。首先,對17個推力指標分析得出4個公因子,公因子方差比都大于0.5,且整個推力量表的克朗巴哈系數等于0.865,它們累計共解釋總方差的66.704%(表4)。根據因子載荷大小,對各公因子進行命名。因子I“社交度假”包含了7個指標,分別是“尋求歸屬感”“重建與過去的聯系”“尋求社會認同”“維持與中國的聯系”“和親人/朋友分享過去的經歷”“和親人/朋友回熟悉的地方度假”和“探親訪友”,方差貢獻率達23.652%;因子Ⅱ“中國文化”包含4個指標,分別是“研究中國歷史”“學習中國文化、語言”“游覽中國名勝古跡”和“了解中國新變化”,方差貢獻率達17.665%;因子Ⅲ“實質原因”包含4個指標,分別是“實用原因(工作、學習、醫療等)”“為家鄉投資建設”“完成家庭義務”和“與未來的計劃有關”,方差貢獻率達16.313%;因子Ⅳ“參與活動”包括“參與海外華人集體活動”和“朝圣/祈福之旅”兩個指標,方差貢獻率達9.073%。

然后,對13個拉力指標分析得出3個公因子,公因子方差比都大于0.4,且整個拉力量表的克朗巴哈系數為0.879,它們累計共解釋總方差的67.331%(表5)。因子I“可達性/交通和設施”包含了7個指標,分別是“可達性好(到達目的地的難易程度,包括時間、距離、費用等)”“交通便捷”“住宿環境舒適”“入境手續簡單”“基礎設施完善”“娛樂設施發達”和“信息查詢方便”,方差貢獻率達34.889%;因子Ⅱ“關鍵旅游資源”包括“景點/風景吸引”“購物”和“美食”“廣告/口碑吸引”這4個指標,方差貢獻率達19.312%;因子Ⅲ“特殊旅游資源”包括“尋根”“僑民文化/僑鄉景觀”兩個指標,方差貢獻率達13.130%。

(三)性別屬性下的推拉因子獨立樣本T檢驗分析

男性與女性受訪者在各個因子方面均不存在顯著差異,這說明在該旅游市場,性別與旅游動機關系并不明顯,可能是因為旅外華人旅游動機并不同于一般旅游,見表6。

(四)年齡屬性下的推拉各因子差異比較

對不同年齡段的游客,顯著差異存在于“可達性/交通和設施”“社交度假”和“中國文化”3個因子上,見表7、表8。對于“可達性/交通和設施”來說,25~44歲群體與其他3個年齡段群體差異顯著,而其他群體之間差異不顯著,其中,25~44歲均值最高(M=0.396),15~24歲和45~67歲群體居中,15歲以下的游客最低(M=-0.736)。與年輕的游客相比,年長的游客普遍認為設施和信息的便捷性以及可達性和交通等因素更重要。在該樣本中,25~44歲之所以比45~67歲均值更高是因為旅外華人赴華旅游多是家庭旅游,45~67歲的群體往往是他們的父母,而15歲以下、15~24歲則是他們的小孩,所以這些因素一般都是由主動安排的這次旅游的中青年人考慮。“社交度假”因子與“可達性/交通和設施”因子類似,25~44歲群體與其他3個年齡段群體差異顯著,其他群體之間差異不顯著,其中,25~44歲均值最高(M=0.434),15~24歲以及45~64歲的群體居中,15歲以下最低(M=-0.492)。與其他3個年齡段群體相比,25~44歲的群體往往處于家庭生活的重要階段,對探親訪友的需求更多,而且他們也傾向通過度假驅散工作的高壓力,還有最佳的經濟、健康條件提供支持,因此他們的“社交度假”因子均值最高。而“中國文化”因子,只有15~24歲與25~44歲兩個年齡段差異顯著,其他年齡段差異均不顯著,其中,15~24歲均值最高(M=0.414),15歲以下以及45~67歲的群體居中,25~44歲最低(M=-0.218)。由表8可知,25~44歲群體出游主要受“社交度假”與“可達性/交通和設施”影響,“中國文化”因子影響較小,而15~24歲的青少年正處于求知欲、好奇心最強的階段,中國文化對于他們非常具有吸引力,所以均值是最高的。

(五)移民代際屬性下的推拉各因子差異比較

對不同代際的旅外華人游客,顯著差異存在于“社交度假”“中國文化”和“實質原因”3個推力因子上(表9、表10)。對于“社交度假”因子來說,尚未移民和第1代移民,分別與第1.5代、第2代、第3代及以上的移民呈現出顯著性差異,其他群體之間不存在顯著性差異,總體呈現兩邊均值最高(第1代和尚未移民的),中間均值最低(第2代)的“凹”字形,第1.5代和第3代及以上中間過渡。根據同化理論,跨國移民與本土的聯系將隨著移民代際增加而減少,每一代都比上一代更加同化。無論是第1代移民還是尚未移民久居國外的群體,他們都在中國長大,在國內有很多親人、朋友、記憶等,對于故鄉有特殊的感情,所以這類人會經常回國探親、度假等;而第2代、第3代及以上相較于第1.5代的群體更長期在異國他鄉生活,對于母國的記憶和感情淡薄,而且在國內的親朋好友也較少,所以受該因子影響較小。“中國文化”因子與“社交度假”因子顯著性差異相似,即尚未移民和第1代移民分別與第1.5代、第2代、第3代及以上的移民呈現出顯著性差異,其他群體之間不存在顯著性差異,但是總體則呈現與“社交度假”因子相反的情況,即兩邊均值最低(第1代和尚未移民的),中間均值最高(第1.5代和第2代)的“凸”字形。這是因為第1代移民和尚未移民的群體因為在中國成長很多年,無論是漢語還是中國文化、歷史都很熟悉,所以這方面的動機較弱;而其他代際的群體多在異國他鄉土生土長,中國的文化、歷史、名勝古跡還有中文學習這些對于他們比較新奇和有吸引力,所以這方面的動機更強。對于“實質原因”因子,尚未移民和第1代移民分別與第3代及以上的移民呈現出顯著性差異,其他群體之間不存在顯著性差異,總體呈現第1代、第2代移民和尚未移民的群體均值處于高峰,第1.5代、第3代及以上的均值處于低谷的“W”型。中國經濟的崛起和海外華人的創業精神和商業導向在加強海外華人與祖(籍)國的聯系方面具有關鍵作用,不論是尚未移民還是第1代移民都和母國聯系比較密切,其中很多人選擇回國參與投資、工作、教育、醫療等活動,而第3代及以上這類群體的母國情懷淡薄,實際上更加適應在移民國家發展,所以選擇回國的人很少,均值也較低。

(六)教育程度屬性下的推拉因子差異比較

對于不同教育程度的游客,顯著性差異表現在“特殊旅游資源”和“中國文化”兩個因子上(表11、表12)。對于“特殊旅游資源”因子,碩士與其他3個教育程度群體呈現出顯著性差異,而這3個群體之間不存在顯著性差異,總體呈現高中及以下和博士均值較高,碩士均值最低的“V”字形。碩士學歷的群體主要是第2代以后的移民,他們在國外土生土長,對于“尋根”和“僑鄉”沒有特別的情感,所以均值最低;高中及以下的群體主要是移民較早的第1代移民和移民歷史久遠的第3代及以上的青少年群體,移民較早的第1代多出自于廣東、福建的僑鄉,學歷普遍偏低(高中及以下),但是他們對于故鄉懷有深厚情感;還有一些是高中及以下學歷的來中國尋根的華人中小學生,有研究表明移民歷史較長的人也可能會在幾代人之后返回家鄉,尋找家族根源;另外,很多博士表現均值偏高,可能因為該群體對僑鄉文化和僑鄉景觀比較感興趣。對于“中國文化”因子,以本科為基準線,本科及以下與碩博士差異顯著,其他教育程度之間差異不顯著,總體呈現:隨教育程度升高,均值逐步降低。該因子主要包含“研究中國歷史”“學習中國文化、語言”“游覽中國名勝古跡”和“了解中國新變化”四個部分,其中“游覽中國名勝古跡”占比較高,游客出于觀光休閑目的喜歡游覽中國的自然、人文景觀;教育程度的影響則與一般的旅游類似,低學歷者傾向于通過旅游來提高身份地位,獲得社會尊重,而高學歷者通常不需要以此獲得社會認同。

(七)推拉維度各因子之間的關系

通過皮爾遜相關分析法(表13)對推力維度和拉力維度各因子相關關系進行分析,我們發現拉力維度的所有因子與推力維度的所有因子都存在一定相關性,但總體看相關性均較弱。通過比較皮爾遜相關系數值的大小,可以發現“實質原因”與“可達性/交通和設施”之間的相關性最大(0.311),這是因為無論旅外華人回國工作、學習還是度假休閑都會受到交通、時間、費用等因素影響,所以這兩者呈現出一定強度的相關性;其次是“中國文化”與“關鍵旅游資源”的相關性較強(0.304),對旅外華人群體來說中國的旅游資源,例如美食、自然/人文景觀等都與中國文化密不可分,這兩者共同影響著旅外華人旅游的動機。

四 結論與建議

本文以赴華旅游的旅外華人為研究對象,從“推-拉”理論的視角探索其動機,分析成果主要有:1.確定了促使旅外華人赴華旅游的推力維度和拉力維度的各個因子;2.分析了社會人口統計學變量以及移民代際對推拉維度各因子的影響;3.測度了推拉維度各因子之間的相關性。

對17個推力指標進行因子分析后得出4個公因子:“社交度假”“中國文化”“實質原因”和“參與活動”,其中較重要的推力因子是“中國文化”(均值=3.30)和“社交度假”(均值=3.04)。“中國文化”因子對于旅外華人旅游市場至關重要,吸引力明顯,主要是因為旅外華人游客來中國旅游,可以喚醒他們對母國的記憶或者產生新的經歷,重新獲得與母國的聯系,使自己的文化身份保持一致。旅外華人在異國他鄉若為少數群體,中華文化在當地的適應程度就會較低,而在中國,中華文化作為本土文化就可以幫助他們重新產生原始文化認同,從而緩解他們在異鄉文化中的擔憂和不穩定性。此外,在中國,他們也可以通過參與一些與過去有關的活動來連接到自己的過去,例如重溫過去的生活,了解母國從過去到現在的變化等,這些體驗均有助于吸引旅外華人游客。“社交度假”因子之所以重要,是因為與人交往和休閑度假也是旅游動機核心因素。雖然探親訪友這種活動,有助于保持與國內的親朋好友的社交網絡穩定性,但并不總是他們赴華旅游的主要目的,而是他們行程的一部分,另外一部分則是增進家庭情感。在儒家思想的影響下,與家人一起游玩是華人培育家庭關系、增強家庭凝聚力的常見方式。另一方面,在一個熟悉的地方度假,游客不僅在目的地有很高的便利性,同時也有很好的安全感,有利于游客與當地人進行高層次的互動,從而產生積極情緒和難忘的旅游體驗。總之,不論是“中國文化”還是“社交度假”旅游動機,都反映了旅外華人來華旅游的精神追求和情感需求。因此,要想更好地服務于旅外華人這一旅游群體,旅游業和旅游研究人員都應該進一步了解他們的旅游行為和精神情感。

對13個拉力指標因子分析后得出3個公因子:“可達性/交通和設施”“特殊旅游資源”和“關鍵旅游資源”,最重要的因子是“可達性/交通和設施”(均值=3.67)和“關鍵旅游資源”(均值=3.66)。與其他的旅游類似,“可達性/交通和設施”因子也會對旅外華人旅游市場產生影響,這說明我國的交通發達程度、基礎設施建設水平還有消費者所花費的時間、費用等因素都會影響旅外華人游客是否出行,這就啟示旅游業應該加強基建以及推出低成本、高效率的旅游產品。“關鍵旅游資源”因子揭示了旅游資源吸引力是旅游激勵的重要動力,旅外華人主要被中國的購物、當地食物和風景所吸引。因此,對于這些資源的管理者而言,充分利用這些有吸引力的旅游資源至關重要,對于購物和美食這兩種資源可以多增加一些中國的文化、遺產元素,這樣旅外華人游客就可以通過這些資源了解母國,與自己的原始文化和遺產產生聯系,從而獲得更好的體驗;而對于風景資源,在推出旅游產品時可以充分發揮我們的歷史景觀和民族文物等資源的優勢,當旅外華人游客在旅程中感受到母國或故鄉的變化時,對母國的依戀情緒就會更高。

對推拉因子的社會人口統計學變量分析,發現年齡、移民代際對旅游動機因素的影響顯著。年輕游客比年長游客更有出國旅游的動機,在該市場,青少年可能對“尋根”感興趣,而銀發游客可能懷舊,所以相關管理者在景區規劃時,可以在景區內建設經典的中國建筑,安排有關中國文化的演出、展覽等來吸引游客。除第1代移民和尚未移民的群體以外,其他代際的旅外華人赴華旅游的積極性較低,主要該群體出生于他國,已經對他國社會很好地適應,但是該群體同樣可以通過加強前文所說的“可達性/交通和設施”和“關鍵旅游資源”的建設來吸引。最后,文章還存在一定的局限性,僅研究了一些社會人口學因素對于旅游動機的影響,尚不全面,建議感興趣的學者們在未來的研究中探索其他可能影響旅外華人赴華旅游動機的因素,如職業。

【責任編輯 吳應望】