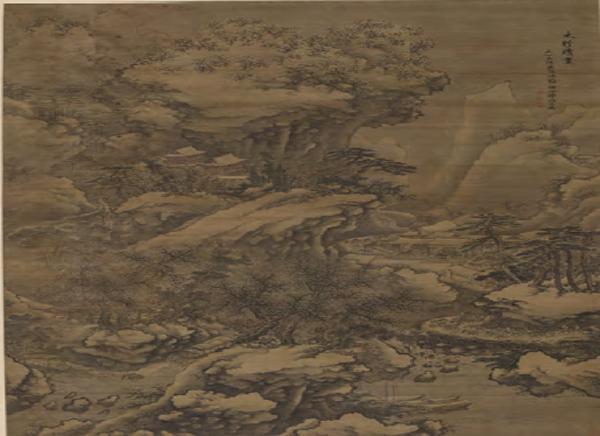

《太行晴雪圖》:明代畫家謝時臣筆下的巍峨太行山

許哲

太行山綿延千里,自北往南縱貫于中原大地,承載著中原地域文化特色,在中國山水畫創作中,從來不缺乏太行山的身影。謝時臣的《太行晴雪圖》算得上是其中翹楚。

謝時臣是明中期一位著名的山水畫家,他從未參加過科舉,其生平在歷代著述中也欠詳盡。謝時臣的山水畫作雖不屬于正統的文人畫,但這并不影響他在中國繪畫史上所獨有的位置。

謝時臣常信游于山川河岳之間,觀草木飛禽,山靄云氣,將身心感悟呈現于畫作之上。此種師法自然的繪畫語言在其雪景山水畫中得到了淋漓盡致的體現。謝時臣傳世山水作品十分豐富,按風格可分為兩類:既有用墨淡雅,追求文人雅趣,近“吳門畫派”的小幅手卷、冊頁;又有以重墨渲染,構圖繁縟,用筆灑脫爽勁,近“浙派”的大幅掛軸。青島市博物館收藏的這件《太行晴雪圖》屬后者。此畫原為賀善果舊藏,1952年由其捐贈入藏青島市博物館,1972年經國家鑒定委員會劉九庵先生定為國家一級文物。

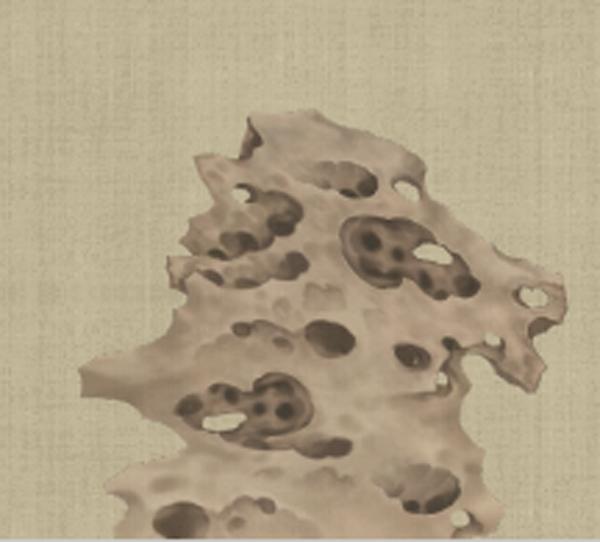

《太行晴雪圖》絹本,墨筆山水,縱231厘米,橫165.6厘米。此圖描繪了大雪過后太行山中的晴朗景象。在構圖上取法宋人高遠視角,分三層疊進,整幅畫作氣勢磅礴,盡顯雪后太行山之空靈。近景處,山石斜臥澗水兩岸,幾株老樹,枝桿疊錯,蒼勁挺拔;雪江渡口,牛車、旅人涉水爭渡。中景處,旅舍、廟宇掩映于樹木之中,建筑刻畫細膩,工整有序。右側山間的棧道回旋盤繞,一商隊擔貨驅驢前行;左側曲折的山道上,三兩行人挑擔而行。行旅隊伍的“動”,與太行山的“靜”相呼應,讓荒寒靜謐的雪山生動、活潑起來。遠景處,重巒疊嶂,直入云霄。在筆墨技法上,山體輪廓以中墨勾勒,不加皴擦,并以留白形式“借地為雪”,不落一筆,不染一色,然通篇皆雪意。天空水際以淡墨暈染,通過實景與虛景的互相映襯,突顯山雪之潔白。

畫面右上角,行書自題“太行晴雪”,款署“大明嘉靖庚戌,姑蘇樗仙謝時臣畫”,后有鈐印三方:姑蘇臺下逸人(白文)、謝氏思忠(白文),另一方模糊不清。“大明嘉靖庚戌”年為嘉靖二十九年(1550年),由此可知,此畫是謝時臣63歲所作,屬其晚年成熟期作品。謝時臣晚年游歷名山大川,師法自然,將自然景觀與身心感悟融合,一并呈現于畫作之上。明卞永譽《式古堂書畫匯考》載:“明嘉靖二十六載丁未,吳門六十老人謝時臣遠游荊楚,登太和,次大別,梯黃鶴樓,涉匡廬,下揚子江,舟中推篷取興,敢于溪山寫真......”受當時畫壇風氣影響,謝時臣喜作紀游圖,青島市博物館收藏的《武當南巖霽雪圖》即為其游歷武當南巖后,將所見奇觀景致進行特寫的巨幛。進入創作成熟期的謝時臣,下筆蒼勁、用墨酣暢、氣韻生動、層次多變,藝術風格獨具特色。《太行晴雪圖》或許也是謝時臣登臨太行山后,根據親身游歷、所見所聞而創作的一幅紀游圖。

縱覽《太行晴雪圖》,從中可見細致入微、一絲不茍的精神追求,也可見繁而不亂、密而不塞的高超技巧,這正是謝時臣的畫匠精神與他山水畫的藝術風格。