山旱地全膜覆蓋下馬鈴薯不同栽培模式對產(chǎn)量及產(chǎn)值的影響

周豐

摘 ? ?要:干旱少雨是西北隴中地區(qū)馬鈴薯種植的瓶頸之一,為研究甘肅天水干旱山區(qū)全膜覆蓋下的馬鈴薯增產(chǎn)、增收栽培模式,以脫毒一級種薯‘克星2號為供試材料,設(shè)置了全膜覆蓋下5種不同的栽培模式。結(jié)果表明,全膜寬壟雙行種植模式較對照增產(chǎn)60.4%,增收108.4%;全膜壟溝種植模式增產(chǎn)39.6%,增收77.9%。全膜覆蓋栽培模式均較傳統(tǒng)常規(guī)栽培模式增產(chǎn)又增收,全膜寬壟雙行種植模式增產(chǎn)、增收幅度最大,可在同類干旱、半干旱山區(qū)相同區(qū)域示范推廣。

關(guān)鍵詞:山旱地;全膜覆蓋;馬鈴薯;栽培模式;產(chǎn)量;產(chǎn)值;影響

天水市地處甘肅省隴中黃土高原半干旱地區(qū),是典型的雨養(yǎng)旱作農(nóng)業(yè)區(qū),降水量不足嚴重制約著當?shù)伛R鈴薯栽培的產(chǎn)量與產(chǎn)值[1]。隨著地膜的普及使用,不但提高了水分的利用率,而且提高了馬鈴薯的產(chǎn)量,然而,傳統(tǒng)平膜覆蓋對產(chǎn)量的增加有限,且天水山區(qū)馬鈴薯覆膜最佳栽培技術(shù)文獻鮮有報道[2]。因此,研究干旱地區(qū)全膜覆蓋下不同栽培模式對馬鈴薯產(chǎn)量及產(chǎn)值的影響具有重要的現(xiàn)實意義,試驗旨在推廣栽培新技術(shù),改變山區(qū)旱地栽培模式,提升馬鈴薯產(chǎn)量,提高種植戶收入,加快天水干旱山區(qū)脫貧步伐。

1 ? 試驗材料與方法

1.1 ? 試驗地概況

試驗時間為2017年3—10月,試驗地設(shè)在天水市甘谷縣六峰鎮(zhèn)黑窯村,梯田地,地勢平坦,黃綿土,土壤肥力中等,海拔為1 650 m,前茬作物小麥,麥收后機耕1次,秋季再耕1次耱平,春季結(jié)合施肥旋耕1遍,施腐熟農(nóng)家肥45 000 kg/hm2、美國復(fù)合肥(N 16%、P2O5 ?46%)450 kg/hm2。

1.2 ? 試驗設(shè)計

采用隨機分組設(shè)計,重復(fù)3次。試驗共設(shè)5個處理,小區(qū)長5 m、寬3 m,小區(qū)面積15 m2,以常規(guī)單壟單行為對照,處理1:全膜平鋪穴播,每小區(qū)3壟,壟距1.0 m,每壟種3行,每行15株;處理2:全膜等壟單行種植,每小區(qū)5壟,壟距為0.6 m,種5行,每行15株;處理3:全膜壟溝播種馬鈴薯,每小區(qū)5壟,壟距為0.6 m,每行15株;處理4:全膜寬壟雙行,壟距0.6 m,每壟三角形點種2行,每行10株;處理5:未覆膜單壟單行種植(CK),壟距0.6 m,種5行,每行15株,株距均為0.33 m,重復(fù)間及四周留0.8 m走道,于2017年4月7日起壟覆膜,4月8日破膜點種。

1.3 ? 參試品種

脫毒‘克星2號一級種(天水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所提供),該品種中熟、株型半直立、莖葉綠色、塊莖橢圓形、白皮白肉、芽眼少而淺,屬早熟類菜用品種。

1.4 ? 放苗及蟲害防治

播種25 d后,每天檢查出苗情況,并及時放苗,于5月15日莖基部壓土,6月5日、21日用吡蟲啉1 000倍液各防蚜1次,并隨時拔除田間雜草。

1.5 ? 數(shù)據(jù)采集與處理

采用馬力等[3]與李玲玲、秦舒浩[4]的記錄方法,準確記錄各小區(qū)的出苗期及成熟期,計算不同處理下的生育期,目測植株生長的株型、繁茂性及結(jié)薯的集中性,利用相互比較法采用“+”標記,“+”多,則生長繁茂、結(jié)薯集中;“+”少,則情況相反。在漿果期調(diào)查各小區(qū)的環(huán)腐病與晚疫病,并計算病株數(shù)、病薯數(shù)及發(fā)病指數(shù)。結(jié)合市場行情,計算大薯、中薯及小薯產(chǎn)值,得出總產(chǎn)值,利用產(chǎn)值和產(chǎn)量分析全膜覆蓋下的馬鈴薯最佳種植模式。

采用軟件Excel 2003處理原始數(shù)據(jù),DPS 7.05進行統(tǒng)計分析。根據(jù)王沛芹和蔣以超方法調(diào)查馬鈴薯病毒退化與環(huán)腐病的研究,根據(jù)陳錫時等方法調(diào)查馬鈴薯晚疫病的研究。

2 ? 結(jié)果與分析

2.1 ? 生育期

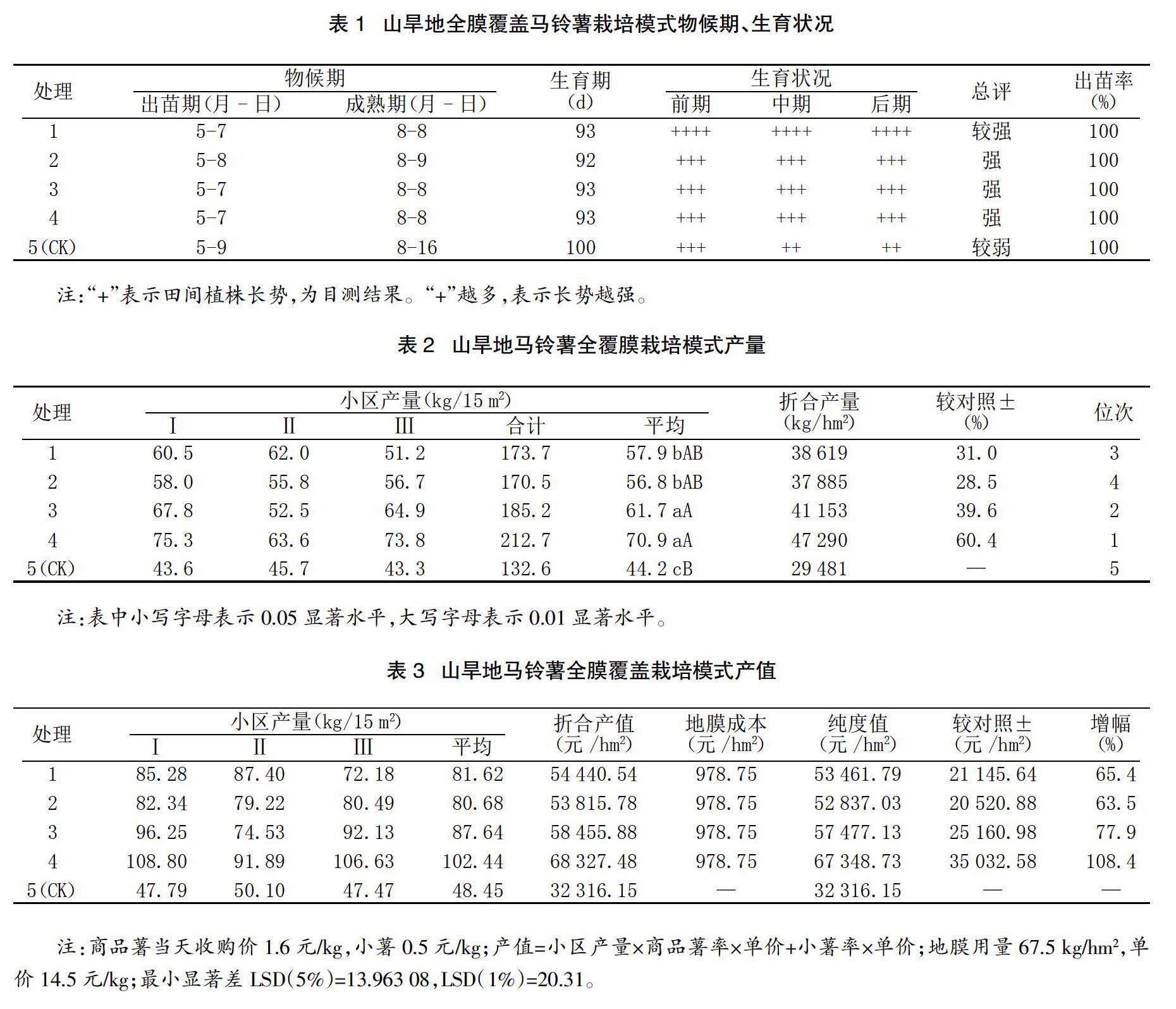

出苗至成熟對照100 d,全覆膜92~93 d,全覆膜較對照提前成熟7~8 d;播種至成熟對照133 d,全覆膜123~124 d,較對照早熟9~10 d,全覆膜間相比較,成熟期基本相同,出苗率均為100%。對照露地栽培(處理5)苗期長勢強,后期因干旱長勢逐漸衰弱;全膜平鋪穴播(處理1)長勢較強,全膜等壟單行種植(處理2)、全膜壟溝種植(處理3)、全膜寬壟雙行(處理4)處理長勢均強,結(jié)薯均集中(表1)。

從表1可以看出,采用不同的栽培模式處理時,出苗時期和成熟時期不同,以處理5的生育期為全處理中最長。地膜覆蓋的土壤耕作層溫度,一般比露地提高2~3 ℃,可促進植物早出苗、早發(fā)育。處理5為未覆膜單壟單行種植,其生育期在5種栽培方式中時間最長,說明未覆膜狀態(tài)下,馬鈴薯植株生長緩慢,出苗期、成熟期都比覆膜的要滯后,總體長勢比覆膜的處理(全膜平鋪穴播、全膜等壟單行種植、全膜壟溝種植、全膜寬壟雙行)要弱。

2.2 ? 產(chǎn)量

通過對各小區(qū)的產(chǎn)量進行稱重,計算不同栽培模式下的馬鈴薯產(chǎn)量,并對小區(qū)產(chǎn)量結(jié)果進行差異性分析。

從表2可以看出,處理5(CK)的產(chǎn)量為29 481 kg/hm2,產(chǎn)量最高的處理為處理4全膜寬壟雙行47 290 kg/hm2,與對照比較增產(chǎn)60.4%;其次為處理3全膜壟溝種植41 153 kg/hm2,較對照增產(chǎn)39.6%;全膜平鋪穴播、全膜等壟單行種植分別為38 619 kg/hm2、37 885 kg/hm2,較對照分別增產(chǎn)31.0%和28.5%。對各處理產(chǎn)量進行方差分析及多重比較,全膜寬壟雙行、全膜壟溝種植與對照之間存在極顯著差異,全膜平鋪穴播、全膜等壟單行種植與對照之間存在顯著差異,全膜寬壟雙行種植與全膜平鋪穴播、全膜等壟單行種植之間存在顯著差異。

表2產(chǎn)量結(jié)果表明,實際大田生產(chǎn)中必須進行覆膜,栽培方式采用全膜寬壟雙行種植播種,這樣才能達到高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的生產(chǎn)效果。

2.3 ? 產(chǎn)值

按照當?shù)伛R鈴薯收獲時的當天價格,計算出各小區(qū)商品率的價值,并減去地膜成本,計算出該小區(qū)的經(jīng)濟產(chǎn)值,得出種植馬鈴薯的增收效益(表3)。

從表3可看出,處理5(CK)產(chǎn)值為32 316.15元/hm2,產(chǎn)值最高的為處理4全膜寬壟雙行種植,較對照增產(chǎn)35 032.58元/hm2,增收108.4%;其次為全膜壟溝種植、全膜平鋪穴播、全膜等壟單行種植,分別增收25 160.98元/hm2、21 145.64元/hm2、20 520.88元/hm2,分別增收77.9%、65.4%、63.5%。

本研究結(jié)果可以得出,4個覆膜的處理全部比未覆膜的處理5產(chǎn)量和產(chǎn)值都要高,在相同的地膜成本下,處理4比對照增加產(chǎn)值35 032.58元/hm2,增幅達108.4%;處理3比對照增加產(chǎn)值25 160.98元/hm2,增幅達77.9%;處理2比對照增加產(chǎn)值20 520.88元/hm2,增幅達63.5%;處理1比對照增加產(chǎn)值21 145.64元/hm2,增幅達到65.4%。全處理中,處理4的產(chǎn)量最高、產(chǎn)值最高,處理5的產(chǎn)量和產(chǎn)值均最低。

3 ? 討論

近年來,隨著馬鈴薯全產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)開發(fā),馬鈴薯系列產(chǎn)品深受市場喜愛,馬鈴薯價格也居高不下,鮮貨供不應(yīng)求,高效高質(zhì)地種植馬鈴薯已成為甘肅隴中山區(qū)增加農(nóng)戶收入、加快脫貧致富步伐的選擇之一[5]。本試驗結(jié)果能夠準確驗證,在山旱地全膜覆蓋栽培各處理均能有效利用有限的降水量達到保墑增濕的作用,起到增產(chǎn)增收的效果[6]。

試驗中4種覆膜的種植模式較對照常規(guī)未覆膜種植增產(chǎn)增收效果明顯,其中全膜寬壟雙行種植模式增產(chǎn)增收效果最好,其次為全膜壟溝種植、全膜平鋪穴播,分別較對照增產(chǎn)31.0%~60.4%、增收65.4%~108.4%。因此,在干旱半干旱山區(qū),耕地的全膜覆蓋能有效增加土壤墑情,再配套使用高產(chǎn)栽培模式,就能達到高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的目的,提高了種植收益,可在同類型氣候區(qū)域內(nèi)示范推廣。

參考文獻:

[ 1 ] 王殿武,程東娟,劉樹慶,等.高寒半干旱區(qū)馬鈴薯聚壟集地覆膜栽培技術(shù)效應(yīng)[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2001,19(1):14-19.

[ 2 ] 王廷杰,趙跟虎,郭天順,等.天水市馬鈴薯加工專用品種大西洋覆膜高產(chǎn)栽培技術(shù)[J].中國馬鈴薯,2002,16(5):267-268.

[ 3 ] 馬力,馬達,張峰.不同灌溉方式在馬鈴薯生產(chǎn)上的應(yīng)用效果[J].中國馬鈴薯,2011,25(2):89-91.

[ 4 ] 李玲玲,秦舒浩.隴中半干旱區(qū)集雨外源水分補給小麥玉米復(fù)合群體產(chǎn)量及水分效應(yīng)[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2005,23(6):38-41.

[ 5 ] 曾凡逸,許丹,劉剛.馬鈴薯營養(yǎng)綜述[J].中國馬鈴薯,2015,29(4):233-243.

[ 6 ] 王桂玲,王秀英,張杰.扎蘭屯市馬鈴薯覆膜栽培技術(shù)及目前存在的問題[J].中國馬鈴薯,2000,14(3):182-183.